Typologie(s)

établissement scolaire

Intervenant(s)

Alexis DUMONT – architecte – 1924-1928

Styles

Néo-baroque

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Extension Sud (Apeb - 2005-2008)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2006-2007

id

Urban : 15749

Description

Facultés de Droit et de Philosophie et Lettres, bibliothèque et administration de l'Université

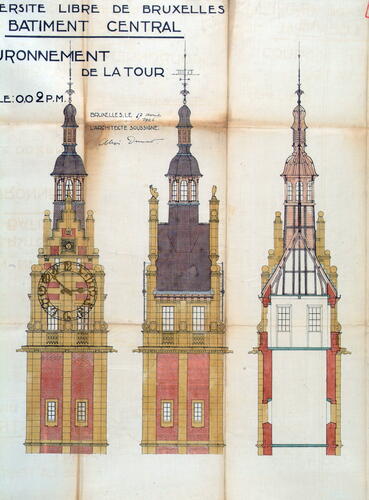

À front de l'avenue Franklin Roosevelt, trois corps de bâtiment de style néo-baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie)., s'échelonnant en retrait l'un de l'autre et signalés par une tour, sont conçus par l'architecte Alexis DUMONT en 1924-1928.

La construction des est réalisée grâce à la générosité d'une fondation américaine, la Commission for Relief in Belgium Educational Foundation. En 1923, un programme détaillé et exigeant, établi par l'architecte-conseil de la fondation, M. J. M. HOWELLS, est remis à cinq architectes présélectionnés : A. DUMONT, A. PUISSANT, E. JASPAR, J. VAN NECK et E. DHUICQUE. Malade, ce dernier abandonna la compétition. Outre les modalités pratiques du concours, ce programme comportait un certain nombre de contraintes : lieu d'implantation, types de locaux (facultés de Droit et de Philosophie et Lettres, bibliothèque et administration) et répartition les uns par rapport aux autres, caractère architectural de l'ensemble obligatoirement inspiré d'un style national, etc. C'est le projet de DUMONT qui fut retenu, inspiré selon ses dires de l'architecture des Pays-Bas de 1650 à 1750.

![Bâtiment A, projet d’Alexis Dumont ([i]L'Émulation[/i], 10, 1924, pl. 24).](/medias/500/buildings/10516062_0050_W01.jpg)

Le bâtiment mêle curieusement enveloppe historicisteStyle historiciste (de 1850 à 1914 environ). Reprise littérale d’un style du passé, tels le néogothique, le néo-Renaissance, le néo-baroque, etc., déjà déconcertante dans les années 1920, et modernité de plans (facilité et rationalité des circulations, pénétration de la lumière, etc.) et de détails (châssis métalliques, rampes en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. et carrelages, etc.).

Plus monumental que les deux corps latéraux, le corps central est marqué, à droite, par une tour-campanile. La façade principale mêle deux types de pierre blanche, rehaussée de briques pour les lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. Symétrique, elle compte deux niveaux et treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. inégales, les plus larges, aux extrémités, coiffées chacune d'un pignon à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins. à double registreAlignement horizontal de baies sur un pignon., garni d'allégories féminines. Fenêtres à double croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit.. Travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. axiale un peu plus large, percée de la porte d'entrée métallique, cintrée, fl anquée de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. annelésBague ou anneau. Bandeau saillant qui ceint un support. et surmontée d'un fronton briséFronton dont les rampants sont interrompus avant leur rencontre au faîte.. Ce dernier exalte un balconnet, au deuxième niveau, de plan trapézoïdal et à balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade.. Diverses inscriptions ponctuent les pleins de travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et le dispositif d'entrée : scientia vincere tenebras, botanica, zoologia, ULB, 1928, chemica, ratione et diligentia, entre des blasons de style auriculaireLes ornements auriculaires, dits également en cuir découpé, désignent les décors faisant songer à des oreilles ou à des assemblages de cuir découpé, propres à l'architecture baroque flamande et aux styles qui s'y réfèrent. avec symboles maçonniques ou putti. Cinq lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. en maçonnerie ponctuent l'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. ; six autres, en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon., rehaussent la toiture en bâtièreToit à deux versants. recouverte d'ardoises.

Façade arrière, en briques et pierre blanche, comptant 23 travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et trois niveaux de hauteur inégale. Étages scandés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. Double registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. de lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon..

Porte métallique à encadrement anneléBague ou anneau. Bandeau saillant qui ceint un support. sous fronton briséFronton dont les rampants sont interrompus avant leur rencontre au faîte..

Intérieur. Articulé autour de deux cours intérieures, ce corps abritait autrefois l'administration de l'Université au rez-de-chaussée ainsi que la bibliothèque à l'étage. Le hall d'apparat se présente comme une vaste salle rectangulaire, largement éclairée. L'un de ses longs côtés est occupé par une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. sur deux niveaux, à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et piliersSupport vertical de plan carré., dotée à l'étage d'un parapetUn parapet en maçonnerie est un muret servant de garde-corps. géométrisant à claire-voieUn élément est dit à claire-voie lorsqu’il est ajouré de petites ouvertures décoratives.. Les couleurs blanche et or sont à l'honneur.

Plafond à caissons, dont le module carré se répète dans le pavement en mosaïque.

Petits côtés percés chacun de deux portes en chêne et ornés de tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau.. D'un côté, inscription en grec, de l'autre, mémorial aux victimes des Première et Seconde Guerres mondiales, sous forme d'une Victoire ailée tenant des couronnes de laurier.

À gauche du hall, la salle du conseil est à l'imitation de celle du palais Granvelle, qui abritait autrefois l'université.

Tour-campanile : DUMONT conçoit la tour, imposée dans le programme par les Américains, comme un « Memorial Tower, destiné à commémorer les gestes généreux de l'Amérique ». Dès 1927, l'architecte modifi e légèrement ses plans pour y installer une station géodésique. Tour d'environ 50 mètres. de haut, en briques et pierre blanche, de cinq niveaux monumentalisés par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et percés de jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. rectangulaires. Le dernier est traité en attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. et porte une horloge. Couronnement final en lanternonPetite construction de plan centré, située au faîte du toit. oblong sous toiture en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon..

Rez-de-chaussée à bossagesBossage. Saillie de la face d’un bloc de pierre par rapport au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit un sur deux lorsqu’un parement présente une alternance d’assises de blocs en bossages et de blocs dont le parement reste au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit rustique lorsque son parement est d’une taille grossière. Il est dit continu lorsqu'il se prolonge sur une assise entière..

Corps latéraux, identiques, abritant autrefois respectivement la faculté de Droit et celle de Philosophie et Lettres et articulés chacun autour d'une cour centrale. Plus basse que celle du bâtiment central, leur façade principale compte un seul niveau et neuf travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. inégales. Entrée axiale à encadrement de pierre bleue. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. plus larges sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. aux extrémités. Façade en briques et pierre blanche. Fenêtres à croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit.. Pignons à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins. ajourés d'une fenêtre sous frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. en triangle rectangle. Trois lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. en maçonnerie ponctuent l'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne..

Cour centrale inspirée d'un cloître, ornée d'une fontaine.

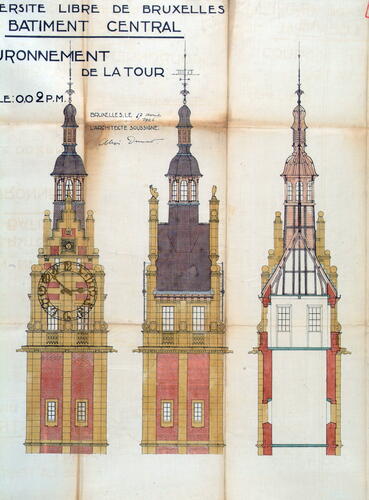

À front de l'avenue Franklin Roosevelt, trois corps de bâtiment de style néo-baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie)., s'échelonnant en retrait l'un de l'autre et signalés par une tour, sont conçus par l'architecte Alexis DUMONT en 1924-1928.

La construction des est réalisée grâce à la générosité d'une fondation américaine, la Commission for Relief in Belgium Educational Foundation. En 1923, un programme détaillé et exigeant, établi par l'architecte-conseil de la fondation, M. J. M. HOWELLS, est remis à cinq architectes présélectionnés : A. DUMONT, A. PUISSANT, E. JASPAR, J. VAN NECK et E. DHUICQUE. Malade, ce dernier abandonna la compétition. Outre les modalités pratiques du concours, ce programme comportait un certain nombre de contraintes : lieu d'implantation, types de locaux (facultés de Droit et de Philosophie et Lettres, bibliothèque et administration) et répartition les uns par rapport aux autres, caractère architectural de l'ensemble obligatoirement inspiré d'un style national, etc. C'est le projet de DUMONT qui fut retenu, inspiré selon ses dires de l'architecture des Pays-Bas de 1650 à 1750.

![Bâtiment A, projet d’Alexis Dumont ([i]L'Émulation[/i], 10, 1924, pl. 24).](/medias/500/buildings/10516062_0050_W01.jpg)

Le bâtiment mêle curieusement enveloppe historicisteStyle historiciste (de 1850 à 1914 environ). Reprise littérale d’un style du passé, tels le néogothique, le néo-Renaissance, le néo-baroque, etc., déjà déconcertante dans les années 1920, et modernité de plans (facilité et rationalité des circulations, pénétration de la lumière, etc.) et de détails (châssis métalliques, rampes en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. et carrelages, etc.).

Plus monumental que les deux corps latéraux, le corps central est marqué, à droite, par une tour-campanile. La façade principale mêle deux types de pierre blanche, rehaussée de briques pour les lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. Symétrique, elle compte deux niveaux et treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. inégales, les plus larges, aux extrémités, coiffées chacune d'un pignon à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins. à double registreAlignement horizontal de baies sur un pignon., garni d'allégories féminines. Fenêtres à double croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit.. Travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. axiale un peu plus large, percée de la porte d'entrée métallique, cintrée, fl anquée de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. annelésBague ou anneau. Bandeau saillant qui ceint un support. et surmontée d'un fronton briséFronton dont les rampants sont interrompus avant leur rencontre au faîte.. Ce dernier exalte un balconnet, au deuxième niveau, de plan trapézoïdal et à balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade.. Diverses inscriptions ponctuent les pleins de travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et le dispositif d'entrée : scientia vincere tenebras, botanica, zoologia, ULB, 1928, chemica, ratione et diligentia, entre des blasons de style auriculaireLes ornements auriculaires, dits également en cuir découpé, désignent les décors faisant songer à des oreilles ou à des assemblages de cuir découpé, propres à l'architecture baroque flamande et aux styles qui s'y réfèrent. avec symboles maçonniques ou putti. Cinq lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. en maçonnerie ponctuent l'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. ; six autres, en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon., rehaussent la toiture en bâtièreToit à deux versants. recouverte d'ardoises.

Façade arrière, en briques et pierre blanche, comptant 23 travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et trois niveaux de hauteur inégale. Étages scandés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. Double registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. de lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon..

Porte métallique à encadrement anneléBague ou anneau. Bandeau saillant qui ceint un support. sous fronton briséFronton dont les rampants sont interrompus avant leur rencontre au faîte..

Intérieur. Articulé autour de deux cours intérieures, ce corps abritait autrefois l'administration de l'Université au rez-de-chaussée ainsi que la bibliothèque à l'étage. Le hall d'apparat se présente comme une vaste salle rectangulaire, largement éclairée. L'un de ses longs côtés est occupé par une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. sur deux niveaux, à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et piliersSupport vertical de plan carré., dotée à l'étage d'un parapetUn parapet en maçonnerie est un muret servant de garde-corps. géométrisant à claire-voieUn élément est dit à claire-voie lorsqu’il est ajouré de petites ouvertures décoratives.. Les couleurs blanche et or sont à l'honneur.

Plafond à caissons, dont le module carré se répète dans le pavement en mosaïque.

Petits côtés percés chacun de deux portes en chêne et ornés de tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau.. D'un côté, inscription en grec, de l'autre, mémorial aux victimes des Première et Seconde Guerres mondiales, sous forme d'une Victoire ailée tenant des couronnes de laurier.

À gauche du hall, la salle du conseil est à l'imitation de celle du palais Granvelle, qui abritait autrefois l'université.

Tour-campanile : DUMONT conçoit la tour, imposée dans le programme par les Américains, comme un « Memorial Tower, destiné à commémorer les gestes généreux de l'Amérique ». Dès 1927, l'architecte modifi e légèrement ses plans pour y installer une station géodésique. Tour d'environ 50 mètres. de haut, en briques et pierre blanche, de cinq niveaux monumentalisés par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et percés de jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. rectangulaires. Le dernier est traité en attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. et porte une horloge. Couronnement final en lanternonPetite construction de plan centré, située au faîte du toit. oblong sous toiture en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon..

Rez-de-chaussée à bossagesBossage. Saillie de la face d’un bloc de pierre par rapport au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit un sur deux lorsqu’un parement présente une alternance d’assises de blocs en bossages et de blocs dont le parement reste au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit rustique lorsque son parement est d’une taille grossière. Il est dit continu lorsqu'il se prolonge sur une assise entière..

Corps latéraux, identiques, abritant autrefois respectivement la faculté de Droit et celle de Philosophie et Lettres et articulés chacun autour d'une cour centrale. Plus basse que celle du bâtiment central, leur façade principale compte un seul niveau et neuf travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. inégales. Entrée axiale à encadrement de pierre bleue. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. plus larges sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. aux extrémités. Façade en briques et pierre blanche. Fenêtres à croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit.. Pignons à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins. ajourés d'une fenêtre sous frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. en triangle rectangle. Trois lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. en maçonnerie ponctuent l'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne..

Cour centrale inspirée d'un cloître, ornée d'une fontaine.

Sources

Archives

AVB/TP 84353 (1926).

Archives de l'ULB/B11.1/no 8 (CRB Educational Foundation Inc, 1923).

Ouvrages

AVB/TP 84353 (1926).

Archives de l'ULB/B11.1/no 8 (CRB Educational Foundation Inc, 1923).

Ouvrages

BROUWER, C. et al., Bibliothèques, Bibliothèques de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 1995, pp. 22-38.

Itinéraire de l'Université libre de Bruxelles, coll. Hommes et paysages, Société royale belge de Géographie, coédition Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2004, pp. 38-39.

Périodiques

« New buildings for the University of Brussels » The architectural Record, 1924, pp. 108-112.

Périodiques

« New buildings for the University of Brussels » The architectural Record, 1924, pp. 108-112.

« Les bâtiments universitaires du Solbosch », L'Émulation, 1924, pp. 81-90, pl. 21-24.

« Les nouveaux bâtiments universitaires du Solbosch », L'Émulation, 10, 1929, pp. 81-88.

« Destination et aménagement du campanile de la tour des nouveaux bâtiments de l'Université de Bruxelles », Revue de l'École polytechnique, 4, 1928, pp. 196-202.

Arbres remarquables à proximité