Bâtiment J, auditoire Paul-Émile Janson et salle Van Buren

Avenue Franklin Roosevelt 48

ULB Campus Solbosch

Typologie(s)

établissement scolaire

Intervenant(s)

Alexis DUMONT – architecte – 1928

Marcel VAN GOETHEM – architecte – 1928

Marcel VAN GOETHEM – architecte – 1956

P. MOENAERT – ingénieur-architecte – 1956

Styles

Traditionnalisme

modernisme d'après-guerre

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Inventaire du patrimoine d'ingénierie (2011)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Extension Sud (Apeb - 2005-2008)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2006-2007

id

Urban : 15748

Description

Édifié en deux phases, le bâtiment comprend deux entités distinctes.

La première, de style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles., située à front de l'avenue Franklin Roosevelt (no 48), est conçue en 1928 par l'architecte Alexis DUMONT, assisté de l'architecte Marcel VAN GOETHEM.

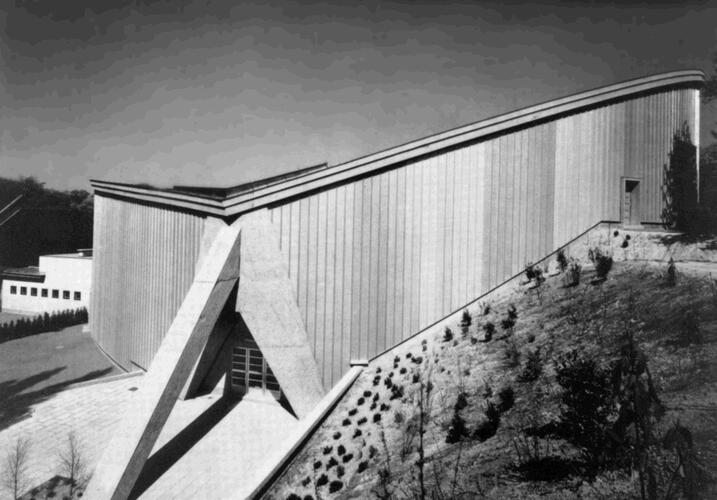

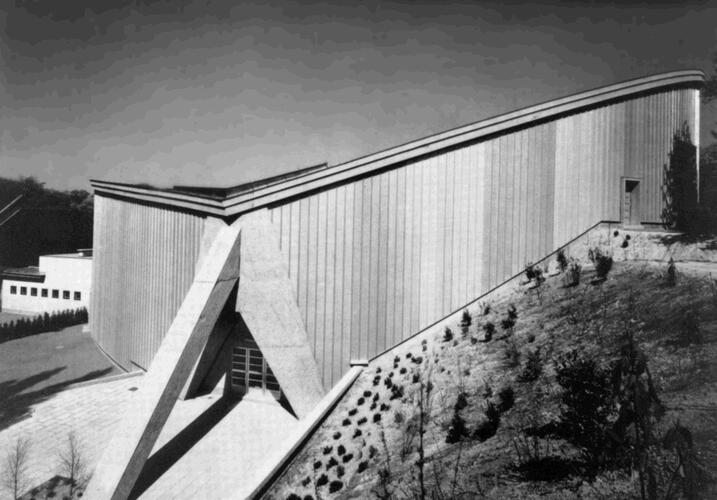

La seconde, le vaste auditoire Paul-Émile Janson, est conçue en 1956 par l'architecte VAN GOETHEM, professeur à l'ULB et architecte en chef de l'Expo 58, et l'ingénieur P. MOENAERT, dans un style relevant de l'esthétique de l'Expo. Il est d'ailleurs le fruit d'un partenariat entre l'ULB et le commissariat de l'Expo : il devait accueillir des congrès le temps de l'évènement pour ensuite servir à l'université. Il est accolé à l'arrière du bâtiment de 1928, via lequel on y accède.

À front de l'avenue Franklin Roosevelt, le bâtiment de 1928 est conçu pour accueillir la maison des étudiants. Il devait être flanqué de deux immeubles de même style, jamais réalisés, abritant des chambres estudiantines. Relevant d'une esthétique éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. teintée de néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. fl amande, le bâtiment présente un plan oblong et des façades en briques, pierre bleue et éléments enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc.. Il est distribué symétriquement depuis une partie centrale percée de la porte et signalée par un pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. Porte flanquée de deux colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. canneléesLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes.. PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. percé d'une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. allongée à double meneauÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie.. Parties latérales en saillie par rapport au corps central, et caractérisées par de longues baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit.. Angles harpésLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue..

Châssis à petits bois. Porte remplacée. Toitures à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. recouvertes de tuiles émaillées noires.

L'auditoire Paul-Émile Janson édifié en 1956, d'une contenance de 1.500 places, présente un plan arrondi. Sa toiture dessine une double courbure en selle de cheval, portée et stabilisée par deux réseaux de câbles, l'un porteur, l'autre tenseur, qui se croisent orthogonalement. Le tout est soutenu par deux grands arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. obliques en béton formant cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier.. Adossé à un terrain en pente, il possède plusieurs entrées : l'une par le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. de 1928, une autre par le haut et des entrées latérales sous les trépieds.

La première, de style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles., située à front de l'avenue Franklin Roosevelt (no 48), est conçue en 1928 par l'architecte Alexis DUMONT, assisté de l'architecte Marcel VAN GOETHEM.

La seconde, le vaste auditoire Paul-Émile Janson, est conçue en 1956 par l'architecte VAN GOETHEM, professeur à l'ULB et architecte en chef de l'Expo 58, et l'ingénieur P. MOENAERT, dans un style relevant de l'esthétique de l'Expo. Il est d'ailleurs le fruit d'un partenariat entre l'ULB et le commissariat de l'Expo : il devait accueillir des congrès le temps de l'évènement pour ensuite servir à l'université. Il est accolé à l'arrière du bâtiment de 1928, via lequel on y accède.

À front de l'avenue Franklin Roosevelt, le bâtiment de 1928 est conçu pour accueillir la maison des étudiants. Il devait être flanqué de deux immeubles de même style, jamais réalisés, abritant des chambres estudiantines. Relevant d'une esthétique éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. teintée de néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. fl amande, le bâtiment présente un plan oblong et des façades en briques, pierre bleue et éléments enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc.. Il est distribué symétriquement depuis une partie centrale percée de la porte et signalée par un pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. Porte flanquée de deux colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. canneléesLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes.. PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. percé d'une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. allongée à double meneauÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie.. Parties latérales en saillie par rapport au corps central, et caractérisées par de longues baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit.. Angles harpésLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue..

Châssis à petits bois. Porte remplacée. Toitures à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. recouvertes de tuiles émaillées noires.

L'auditoire Paul-Émile Janson édifié en 1956, d'une contenance de 1.500 places, présente un plan arrondi. Sa toiture dessine une double courbure en selle de cheval, portée et stabilisée par deux réseaux de câbles, l'un porteur, l'autre tenseur, qui se croisent orthogonalement. Le tout est soutenu par deux grands arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. obliques en béton formant cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier.. Adossé à un terrain en pente, il possède plusieurs entrées : l'une par le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. de 1928, une autre par le haut et des entrées latérales sous les trépieds.

Sources

Archives

AVB/TP 34549 (1928), 67655 (1956).

Ouvrages

Itinéraire de l'Université libre de Bruxelles, coll. Hommes et paysages, Société royale belge de Géographie, coédition Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2004, pp. 36-37.

Périodiques

AVB/TP 34549 (1928), 67655 (1956).

Ouvrages

Itinéraire de l'Université libre de Bruxelles, coll. Hommes et paysages, Société royale belge de Géographie, coédition Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2004, pp. 36-37.

Périodiques

MOENAERT, P., « Toitures et parois en câbles précontraints », Acier, 7-8, 1960, pp. 293-298.

« Harmonie » Bâtir, 20, 1934, p. 820.

« Harmonie » Bâtir, 20, 1934, p. 820.

Arbres remarquables à proximité