Ancien arsenal du Charroi

Boulevard Louis Schmidt 1-3-5-7

Rue des Pères Blancs 4, 6, 12

Chaussée de Wavre 950

Avenue des Volontaires 2-4, 12

Typologie(s)

caserne

Intervenant(s)

Henri VAN DIEVOET – architecte – 1901

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Néogothique

Éclectisme

Inventaire(s)

- Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

1993-1995

id

Urban : 14283

Description

Complexe de bâtiments construit en deux phases. À partir de 1901 avec la collaboration de Henri Van Dievoet, ensuite en 1930.

Situé en face de la Caserne Rolin act. démolie.

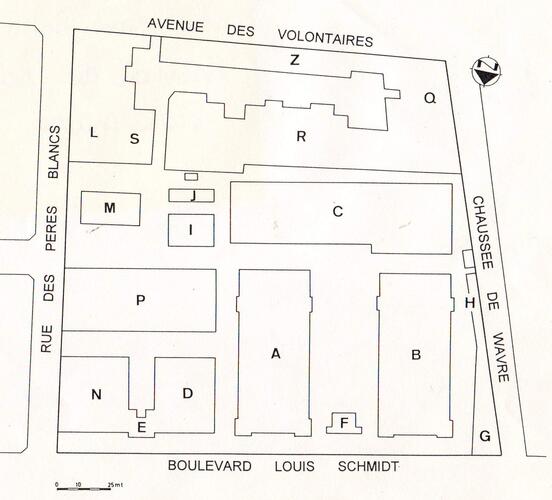

Attenant au bd Louis Schmidt au N., à l'av. des Volontaires au S., la ch. de Wavre à l'O. et la r. des Pères Blancs à l'E. Plan trapézoïdal, constitué par des bâtiments groupés autour de quelques cours, entouré d'une clôture avec portes d'entrée.

Jusqu'en 1976, caserne du corps de transport ainsi que garage pour l'entretien et la réparation des fourgons, à l'origine des charrois, plus tard des véhicules à moteurMoteur actionnant le treuil de l’ascenseur.. En 1989, la SDRB achetait les deux hangars vitrés, le bâtiment d'entrée et la maison d'angle au bd Louis Schmidt. La rénovation et transformation des hangars en lieux d'exploitation pour de petites et moyennes entreprises non polluantes furent entamées un an après sur les plans de l'arch. TERLINDEN du cabinet d'arch. GUS. Les autre bâtiments sont la propriété de la VUB.

Les hangars récemment rénovés (A et B) deux bâtiments identiques en style néo-TudorLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. datant de la 1re phase de construction ; situés de part et d'autre d'une grande cour.

Immeubles rect. de deux niveaux, cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dans la façade antérieure dont les deux extrêmes formant tour d'angle monumentale crénelée et onze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dans la façade latérale. Construction en briques ; soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., encadrements des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement., chaînes d'angle, bandes et cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. en pierre bleue. Accents horizontaux constitués par appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. prononcés, bandes et cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition..

Façade avant percée de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. cintrés sous entablementsCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. ; panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. d'allègePartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. à l'étage ; couronnement crénelé.

Façades latérales éclairées de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste., grandes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect. et portes vitrées ; une verrière faîtièreFaîte. Partie la plus élevée d'un élément. Faîtier. Disposé au faîte du bâtiment. Faîtage. Couverture du faîte du toit. d'origine au-dessus de la travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. centrale sert d'éclairage supplémentaire.

Façade arrière précédée d'une annexe d'un niveau. Toiture composée d'éléments autoportants en acier avec une âme isolante, fixés sur la charpente métallique d'origine. Intérieur : divisé en huit unités autonomes dont chacune comprenant r.d.ch. et étage accessible par un large escalier métallique.

Le bâtiment d'entrée (F) : situé entre les deux hangars et relié à ceux-ci par un mur clôturant percé de portes d'accès. Immeuble datant de la 1re phase de construction d'un niveau et deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. accostées de part et d'autre de deux tours crénelées. Après rénovation, act. lieu d'exploitation.

Maison d'angle (G) : (à l'angle du bd Louis Schmidt et de la ch. de Wavre) également datant de la 1re phase ; deux niveaux et deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle à pan coupéPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment. et trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous toiture à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. en tuiles. Façade en briques rythmée horizontalement par soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. et appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. continusUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. en pierre bleue et décorée par bandes et chaînes d'angle en pierre bleue. Façade avant éclairée de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect., grillées au r.d.ch. ; porte de bois sous entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. et baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. d'imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie.. Travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle accentuée, porte vitrée et grillée, porte-fenêtre précédée d'un balcon à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. ouvragée ; lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à fronton-pignon. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de bois à denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube. et à modillonsÉléments décoratifs de forme quelconque, répétés sous une corniche..

Situé en face de la Caserne Rolin act. démolie.

Attenant au bd Louis Schmidt au N., à l'av. des Volontaires au S., la ch. de Wavre à l'O. et la r. des Pères Blancs à l'E. Plan trapézoïdal, constitué par des bâtiments groupés autour de quelques cours, entouré d'une clôture avec portes d'entrée.

Jusqu'en 1976, caserne du corps de transport ainsi que garage pour l'entretien et la réparation des fourgons, à l'origine des charrois, plus tard des véhicules à moteurMoteur actionnant le treuil de l’ascenseur.. En 1989, la SDRB achetait les deux hangars vitrés, le bâtiment d'entrée et la maison d'angle au bd Louis Schmidt. La rénovation et transformation des hangars en lieux d'exploitation pour de petites et moyennes entreprises non polluantes furent entamées un an après sur les plans de l'arch. TERLINDEN du cabinet d'arch. GUS. Les autre bâtiments sont la propriété de la VUB.

Les hangars récemment rénovés (A et B) deux bâtiments identiques en style néo-TudorLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. datant de la 1re phase de construction ; situés de part et d'autre d'une grande cour.

Immeubles rect. de deux niveaux, cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dans la façade antérieure dont les deux extrêmes formant tour d'angle monumentale crénelée et onze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dans la façade latérale. Construction en briques ; soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., encadrements des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement., chaînes d'angle, bandes et cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. en pierre bleue. Accents horizontaux constitués par appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. prononcés, bandes et cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition..

Façade avant percée de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. cintrés sous entablementsCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. ; panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. d'allègePartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. à l'étage ; couronnement crénelé.

Façades latérales éclairées de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste., grandes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect. et portes vitrées ; une verrière faîtièreFaîte. Partie la plus élevée d'un élément. Faîtier. Disposé au faîte du bâtiment. Faîtage. Couverture du faîte du toit. d'origine au-dessus de la travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. centrale sert d'éclairage supplémentaire.

Façade arrière précédée d'une annexe d'un niveau. Toiture composée d'éléments autoportants en acier avec une âme isolante, fixés sur la charpente métallique d'origine. Intérieur : divisé en huit unités autonomes dont chacune comprenant r.d.ch. et étage accessible par un large escalier métallique.

Le bâtiment d'entrée (F) : situé entre les deux hangars et relié à ceux-ci par un mur clôturant percé de portes d'accès. Immeuble datant de la 1re phase de construction d'un niveau et deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. accostées de part et d'autre de deux tours crénelées. Après rénovation, act. lieu d'exploitation.

Maison d'angle (G) : (à l'angle du bd Louis Schmidt et de la ch. de Wavre) également datant de la 1re phase ; deux niveaux et deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle à pan coupéPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment. et trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous toiture à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. en tuiles. Façade en briques rythmée horizontalement par soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. et appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. continusUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. en pierre bleue et décorée par bandes et chaînes d'angle en pierre bleue. Façade avant éclairée de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect., grillées au r.d.ch. ; porte de bois sous entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. et baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. d'imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie.. Travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle accentuée, porte vitrée et grillée, porte-fenêtre précédée d'un balcon à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. ouvragée ; lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à fronton-pignon. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de bois à denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube. et à modillonsÉléments décoratifs de forme quelconque, répétés sous une corniche..

Les autres bâtiments dont C, D et E datent de la lre phase de construction , I, J, L, M, N,P,Q, R, S et Z à partir de 1930. Constructions en briques et béton, principalement des anc. hangars d'entretien et réparation, accessibles par de hautes portes : bâtiment N était l'anc. forge, I la chaufferie avec cheminée, C le dépôt. Bâtiment E par contre servait probablement d'habitation.

Sources

Ouvrages

L'arsenal, Brochure SDRB.

Périodiques

Industrieel Erfgoed in Vlaanderen, 21, 1991, pp. 11-12.

L'arsenal, Brochure SDRB.

Périodiques

Industrieel Erfgoed in Vlaanderen, 21, 1991, pp. 11-12.