Athénée Fernand Blum

Avenue du Suffrage universel 1-3

Avenue Ernest Renan 10-12-14

Chaussée de Haecht 512-514-516

Typologie(s)

établissement scolaire

Intervenant(s)

Adolphe PAILLET – architecte – 1930-1932

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Art Déco

Inventaire(s)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2012-2013

id

Urban : 21999

Description

Occupant la majeure partie de l'îlot compris entre les avenues Ernest Renan, Voltaire, du Suffrage universel et la chaussée de Haecht, complexe scolaire communal de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs., architecte Adolphe Paillet, 1930-1932.

Historique

Le projet de création d'un athénée à Schaerbeek est envisagé dès 1885 par le bourgmestre Colignon, avant d'être repris en 1909 par l'échevin de l'Instruction publique et professeur de chimie à l'Université libre de Bruxelles, Albert Bergé. Le 09.05.1913, l'échevin Bergé et le bourgmestre Auguste Reyers déposent un projet prévoyant quatre classes. Celui-ci est voté le 28.05 et l'athénée s'installe provisoirement dans un immeuble au no157 de la rue des Coteaux, qui ouvre ses portes en octobre 1913. Vu l'augmentation du nombre d'élèves, on projette la construction d'un bâtiment pour loger l'institution. Plusieurs emplacements sont envisagés: le site du dépôt de trams (voir chaussée de Haecht no327), destiné à disparaître, puis l'abattoir de la rue de Jérusalem, où se dresse aujourd'hui le Neptunium (voir no52-58). Il faut toutefois attendre l'entre-deux-guerres et Fernand Blum, à son tour échevin de l'instruction publique, pour que soit votée la construction de l'athénée, à l'emplacement actuel, selon les plans de l'architecte communal Adolphe Paillet, dessinés en 1930-1932. Le complexe est inauguré le 18.09.1932. Dans les années 1960, sa partie est se voit surhaussée d'un étage de même style (architectes Rogiers et Bayet), inauguré le 25.03.1966. L'athénée devient mixte en 1972, date à laquelle il se dote d'une annexe, installée dans le bâtiment des maternelles de l'école no11 (voir avenue de Roodebeek no59-61).

Description

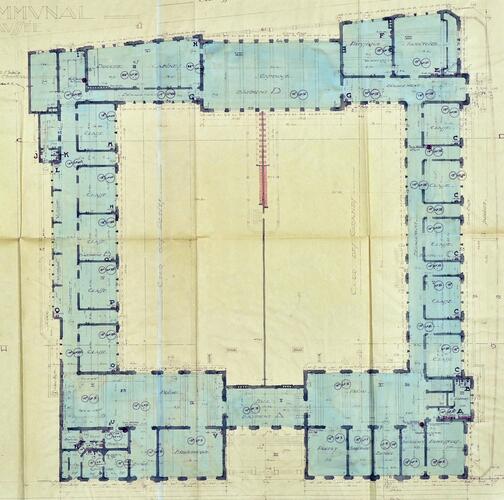

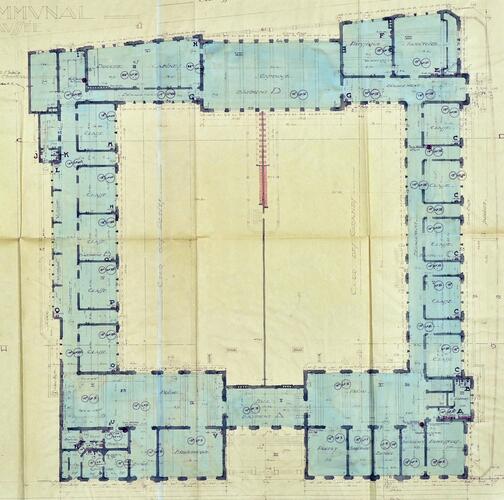

Plan

Bordé à l'ouest par le bâti de l'avenue Voltaire, le complexe affecte la forme d'un carré avec double cour de récréation centrale. La partie ouest est à l'origine réservée à la section primaire, la partie est à la secondaire. Vers l'avenue Renan, corps d'entrée axial en retrait, flanqué de deux vastes ailes logeant chacune un préau à l'arrière, accessible par une entrée à front d'avenue. Ailes ouest et est abritant des classes. Au nord, trois corps, les latéraux à front de chaussée, abritant également des classes, l'axial en léger retrait, accueillant notamment des gymnases.

Élévations

Élévations de deux niveaux sous toit plat. Dotée d'un troisième niveau en 1966, la partie est est devancée d'une cour anglaise bordée d'une grille en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., qui rachète la déclivité de l'avenue du Suffrage universel. Façades en briques orangées, rehaussées de pierre bleue et de simili-pierreEnduit dont la couleur et la texture imitent la pierre de manière très convaincante, avec généralement des joints factices remplis de mortier gris. blanche. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. flanquées de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. Décors de briques en redentsUn élément est dit en redent lorsqu'il est disposé de biais et fait saillie en petit éperon. Un élément animé de saillies de ce type est dit redenté ou à redents.. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. métallique conservée.

Vers l'avenue Renan, corps et ailes à cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de béton sous parapetUn parapet en maçonnerie est un muret servant de garde-corps. d'attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement.. Corps d'entrée de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., percé de portes coupées sous les impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. par un auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. plat continuUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées., et de hautes fenêtres à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie.. Il est devancé d'un perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment. et d'une cour clôturée par des murets à grilles en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., doublés d'une grille récente. Ailes latérales de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. vers l'avenue, l'axiale d'entrée, en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., de même schéma que celles du corps d'entrée. Trois premières travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de l'aile gauche intégrant un entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée.; elles éclairent le logement du concierge aux deux premiers niveaux (no10). Vers l'avenue du Suffrage universel, façade de l'aile droite de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la dernière en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. et à niveaux décalés, éclairant la cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. du préau.

Vers l'avenue du Suffrage universel, façade de l'aile est de neuf travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., alternativement larges, percées de fenêtres à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. éclairant les classes, et étroites, correspondant à des vestiaires.

Vers la chaussée de Haecht, corps central de huit travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., en retrait derrière une grille rythmée de piliersSupport vertical de plan carré. de pierre bleue. Corps gauche d'angle, de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. vers l'avenue du Suffrage universel et deux autres vers la chaussée. Première travée d'entréeTravée percée de la porte d’entrée., en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. et précédée d'un escalier à balustradesGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire.. Les autres travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percées de fenêtres à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie.. Porte secondaire à la première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. côté chaussée. Corps droit de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la première percée de trois fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux., la seconde de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie., avec porte secondaire, la troisième d'entrée, plus élevée et à niveaux décalés, la dernière éclairant une cabine d'électricité.

Côté cour, façades d'un seul niveau à l'origine, sauf pour le corps et les ailes sud. Accolée au corps d'entrée, annexe de 1957 abritant deux classes. Au nord, adossés au mur divisant la cour, sanitaires oblongs remplaçant les originels.

Intérieur

Dans le corps et les ailes sud, sols couverts de carrelages noir et blanc veiné de noir pour le premier, rouge et jaune pour les autres. LambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. et encadrements de baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en faux marbre orangé sur plintheAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite. en faux marbre noir. Plafonds à moulures géométriques. Escaliers en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit., ceux des ailes à rampe tubulaire.

Dans chaque aile, préau à deux niveaux, à murs scandés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. jumelésDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. portant poutres. Ils intègrent chacun une cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. éclairée par des fenêtres à vitraux. Dans le préau gauche, escalier tournant à trois volées droites, menant à l'étage en mezzanine. Dans le droit, escalier tournant à deux volées droites; il s'ouvre sur l'étage par trois baies libresBaie qui n’est pas close par une menuiserie., l'axiale à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire..

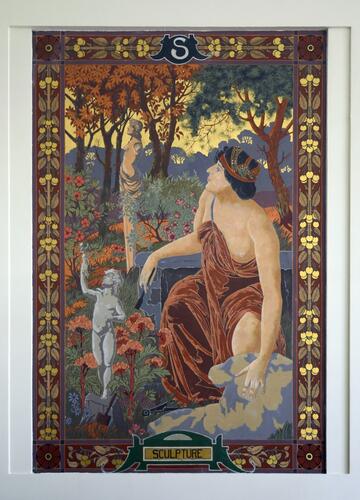

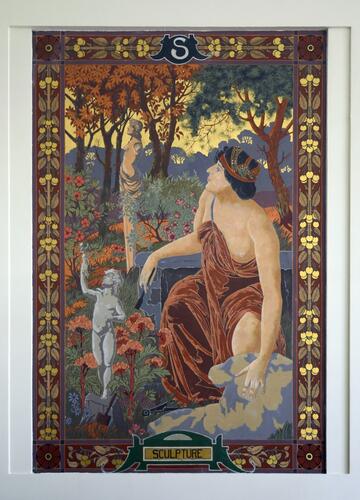

À l'étage du corps d'entrée, bibliothèque ornée de peintures murales représentant l'Abondance, la Peinture, la Sculpture et l'Architecture, et portant la lettre «S» (pour Schaerbeek) en leur sommet.

Ailes ouest et est alignant des classes le long d'un couloir. Sols en carreaux de cimentCarreaux polychromes, réalisés en ciment teint dans la masse, formant un carrelage ou agencés en frise sur une façade. gris, blancs et jaunes. LambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. des couloirs en carreaux de céramique bruns, blancs et jaunes; appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. de fenêtre en carreaux de céramique bleus. À l'étage de 1966, carrelages gris incrustés de carreaux de couleur et lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en céramique jaune. Vestiaires de l'aile est entre les classes, ceux de l'aile ouest face aux classes. Sol de certaines classes en pente. Mobilier largement conservé.

Au nord, corps gauche abritant auditoires et laboratoires de physique et de chimie, conservant une grande partie de leur aménagement originel. Piscine et douches désaffectées au sous-sol du corps droit.

Historique

Le projet de création d'un athénée à Schaerbeek est envisagé dès 1885 par le bourgmestre Colignon, avant d'être repris en 1909 par l'échevin de l'Instruction publique et professeur de chimie à l'Université libre de Bruxelles, Albert Bergé. Le 09.05.1913, l'échevin Bergé et le bourgmestre Auguste Reyers déposent un projet prévoyant quatre classes. Celui-ci est voté le 28.05 et l'athénée s'installe provisoirement dans un immeuble au no157 de la rue des Coteaux, qui ouvre ses portes en octobre 1913. Vu l'augmentation du nombre d'élèves, on projette la construction d'un bâtiment pour loger l'institution. Plusieurs emplacements sont envisagés: le site du dépôt de trams (voir chaussée de Haecht no327), destiné à disparaître, puis l'abattoir de la rue de Jérusalem, où se dresse aujourd'hui le Neptunium (voir no52-58). Il faut toutefois attendre l'entre-deux-guerres et Fernand Blum, à son tour échevin de l'instruction publique, pour que soit votée la construction de l'athénée, à l'emplacement actuel, selon les plans de l'architecte communal Adolphe Paillet, dessinés en 1930-1932. Le complexe est inauguré le 18.09.1932. Dans les années 1960, sa partie est se voit surhaussée d'un étage de même style (architectes Rogiers et Bayet), inauguré le 25.03.1966. L'athénée devient mixte en 1972, date à laquelle il se dote d'une annexe, installée dans le bâtiment des maternelles de l'école no11 (voir avenue de Roodebeek no59-61).

Description

Plan

Bordé à l'ouest par le bâti de l'avenue Voltaire, le complexe affecte la forme d'un carré avec double cour de récréation centrale. La partie ouest est à l'origine réservée à la section primaire, la partie est à la secondaire. Vers l'avenue Renan, corps d'entrée axial en retrait, flanqué de deux vastes ailes logeant chacune un préau à l'arrière, accessible par une entrée à front d'avenue. Ailes ouest et est abritant des classes. Au nord, trois corps, les latéraux à front de chaussée, abritant également des classes, l'axial en léger retrait, accueillant notamment des gymnases.

Élévations

Élévations de deux niveaux sous toit plat. Dotée d'un troisième niveau en 1966, la partie est est devancée d'une cour anglaise bordée d'une grille en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., qui rachète la déclivité de l'avenue du Suffrage universel. Façades en briques orangées, rehaussées de pierre bleue et de simili-pierreEnduit dont la couleur et la texture imitent la pierre de manière très convaincante, avec généralement des joints factices remplis de mortier gris. blanche. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. flanquées de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. Décors de briques en redentsUn élément est dit en redent lorsqu'il est disposé de biais et fait saillie en petit éperon. Un élément animé de saillies de ce type est dit redenté ou à redents.. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. métallique conservée.

Vers l'avenue Renan, corps et ailes à cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de béton sous parapetUn parapet en maçonnerie est un muret servant de garde-corps. d'attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement.. Corps d'entrée de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., percé de portes coupées sous les impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. par un auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. plat continuUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées., et de hautes fenêtres à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie.. Il est devancé d'un perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment. et d'une cour clôturée par des murets à grilles en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., doublés d'une grille récente. Ailes latérales de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. vers l'avenue, l'axiale d'entrée, en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., de même schéma que celles du corps d'entrée. Trois premières travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de l'aile gauche intégrant un entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée.; elles éclairent le logement du concierge aux deux premiers niveaux (no10). Vers l'avenue du Suffrage universel, façade de l'aile droite de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la dernière en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. et à niveaux décalés, éclairant la cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. du préau.

Vers l'avenue du Suffrage universel, façade de l'aile est de neuf travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., alternativement larges, percées de fenêtres à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. éclairant les classes, et étroites, correspondant à des vestiaires.

Vers la chaussée de Haecht, corps central de huit travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., en retrait derrière une grille rythmée de piliersSupport vertical de plan carré. de pierre bleue. Corps gauche d'angle, de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. vers l'avenue du Suffrage universel et deux autres vers la chaussée. Première travée d'entréeTravée percée de la porte d’entrée., en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. et précédée d'un escalier à balustradesGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire.. Les autres travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percées de fenêtres à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie.. Porte secondaire à la première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. côté chaussée. Corps droit de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la première percée de trois fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux., la seconde de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie., avec porte secondaire, la troisième d'entrée, plus élevée et à niveaux décalés, la dernière éclairant une cabine d'électricité.

Côté cour, façades d'un seul niveau à l'origine, sauf pour le corps et les ailes sud. Accolée au corps d'entrée, annexe de 1957 abritant deux classes. Au nord, adossés au mur divisant la cour, sanitaires oblongs remplaçant les originels.

Intérieur

Dans le corps et les ailes sud, sols couverts de carrelages noir et blanc veiné de noir pour le premier, rouge et jaune pour les autres. LambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. et encadrements de baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en faux marbre orangé sur plintheAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite. en faux marbre noir. Plafonds à moulures géométriques. Escaliers en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit., ceux des ailes à rampe tubulaire.

Dans chaque aile, préau à deux niveaux, à murs scandés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. jumelésDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. portant poutres. Ils intègrent chacun une cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. éclairée par des fenêtres à vitraux. Dans le préau gauche, escalier tournant à trois volées droites, menant à l'étage en mezzanine. Dans le droit, escalier tournant à deux volées droites; il s'ouvre sur l'étage par trois baies libresBaie qui n’est pas close par une menuiserie., l'axiale à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire..

À l'étage du corps d'entrée, bibliothèque ornée de peintures murales représentant l'Abondance, la Peinture, la Sculpture et l'Architecture, et portant la lettre «S» (pour Schaerbeek) en leur sommet.

Ailes ouest et est alignant des classes le long d'un couloir. Sols en carreaux de cimentCarreaux polychromes, réalisés en ciment teint dans la masse, formant un carrelage ou agencés en frise sur une façade. gris, blancs et jaunes. LambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. des couloirs en carreaux de céramique bruns, blancs et jaunes; appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. de fenêtre en carreaux de céramique bleus. À l'étage de 1966, carrelages gris incrustés de carreaux de couleur et lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en céramique jaune. Vestiaires de l'aile est entre les classes, ceux de l'aile ouest face aux classes. Sol de certaines classes en pente. Mobilier largement conservé.

Au nord, corps gauche abritant auditoires et laboratoires de physique et de chimie, conservant une grande partie de leur aménagement originel. Piscine et douches désaffectées au sous-sol du corps droit.

Sources

Archives

ACS/TP Athénée Fernand Blum.

Maison des Arts de Schaerbeek/fonds local.

Ouvrages

40e anniversaire de l'Athénée communal Fernand Blum, Schaerbeek, 1953, pp. 13-20.

Périodiques

L'Athénée Fernand Blum, 2, mars 1966, pp. 1, 4.

Sites internet

Athénée Fernand Blum.