Institut communal technique Frans Fischer, anc. École professionnelle et ménagère Frans Fischer

Rue Général Eenens 66

Typologie(s)

Intervenant(s)

Adolphe PAILLET – architecte – 1916-1924

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Historique

Comprenant à l'origine une école professionnelle et ménagère pour filles, une école gardienne et une crèche communales, le complexe remplace une autre école professionnelle et ménagère destinée aux filles, implantée avant-guerre rue des Coteaux (voir nos155 et 157). Il est baptisé en l'honneur d'un échevin des Travaux publics de Schaerbeek, qui fut à l'origine de la construction de plusieurs écoles dans la commune. C'est dans les années 1980 que l'école professionnelle et ménagère est fusionnée avec l'école industrielle de la rue de la Ruche (voir no30), le nouvel institut, dénommé Frans Fischer, étant réparti sur les deux implantations.

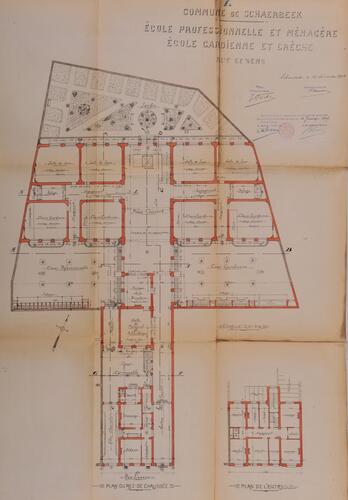

Plan

À front de la rue Général Eenens, bâtiment à usage d'habitation à l'origine, de trois niveaux sous toit en bâtièreToit à deux versants.. Son entrée gauche donne accès à une cour, la droite est prolongée par un passage couvert menant aux bâtiments arrière. Ces derniers se composent d'un volume rectangulaire de quatre niveaux, prolongé par un préau de même hauteur, sous toiture à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux.. Sur ce préau se greffent perpendiculairement deux ailes de classes accolées, également de quatre niveaux, sous toit en bâtièreToit à deux versants.. Le complexe ménage deux cours de récréation intérieures et un jardin arrière. Dans les années 1970, un bâtiment abritant deux gymnases est implanté à droite du bâtiment à rue (architecte communal P. Bertrand, 1971).

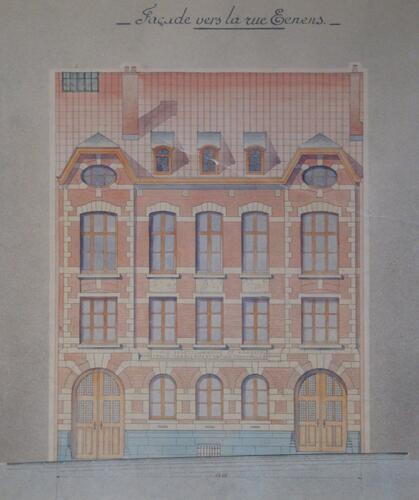

Façades

Bâtiment à rue à façade symétrique de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., en briques rouges, rehaussée de pierre blanche. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. latérales percées d'une entrée carrossable et coiffées d'un pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. trapézoïdal percé d'un oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale. ovale. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. centrales en retrait aux étages; au premier, tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. portant l'inscription «ECOLE PROFESSIONNELLE ET MENAGERE / FRANS FISCHER», au second, allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. ornées de bas-reliefs figurant des putti, réalisés par le sculpteur Pierre Theunis en 1925. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. continueUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. conservée. LucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. rampantesAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. en menuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC., à cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. cintrée. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. remplacée.

Bâtiments arrière à façades en briques rouges, rehaussées de pierre bleue. Fenêtres pour la plupart jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par deux ou trois, à linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. de béton, sauf celles du dernier niveau, à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en anse de panierUn élément est dit en anse de panier lorsqu’il est cintré en demi-ovale.. Façade du volume rectangulaire à travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. axiale percée de fenêtres séparées par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.; loggiaPetite pièce dans-œuvre, largement ouverte sur l’extérieur par une ou plusieurs larges baies non closes par des menuiseries. à pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. sur deux côtés du troisième étage, aujourd'hui close de châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre.. Vers le jardin, façade percée dans l'axe de fenêtres en escalier, éclairant le préau.

Intérieur

Dans le bâtiment à rue, pièce avant du rez-de-chaussée réservée à l'origine à un médecin, l'arrière au concierge. Logement de ce dernier au premier étage, appartement au second.

Dans le bâtiment rectangulaire, local du personnel au rez-de-chaussée, salle de dessin aux deux premiers étages, «terrasse couverte» prévue au dernier.

Préau sur trois niveaux, à cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. à rampes en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. et ascenseur. Dans le volume du préau, locaux donnant sur la cour de récréation: bureau de la directrice au rez-de-chaussée, local de dactylographie au premier étage, de broderie au deuxième.

Dans les ailes perpendiculaires, séparées par un couloir, classes gardiennes et salles de jeux au rez-de-chaussée, classes au premier étage, diverses salles au deuxième – «lingerie», «modes et fleurs», «confections».

Au troisième étage, réfectoire et salle de jeux au-dessus des préaux. Locaux de la crèche dans les ailes perpendiculaires.

Volume du préau et ailes de classes à charpente métallique.

Murs enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. à faux-jointsEnduit dans lequel sont tracés des sillons pour suggérer un appareil de pierre.. SoubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit. rose et pierre bleue.

Sources

Archives

ACS/Urb. 113-66.

ACS/TP École Frans Fischer.

Arbres remarquables à proximité