Hôpital Molière-Longchamp, anciennement hôpital civil de Saint-Gilles

Avenue Molière 32

Rue Marconi 132-134-136-142

Rue du Zodiaque 48

Typologie(s)

Intervenant(s)

Constantin DELPLACE – architecte – 1905-1906

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Forest (DPC-DCE - 2014-2020)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Complexe

hospitalier occupant une importante parcelle bordée par l’avenue Molière, la

rue Marconi et la rue du Zodiaque. Il résulte du développement et de la

modernisation de l’ancien hôpital civil de Saint-Gilles, établissement de style

éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. d’inspiration Renaissance flamande, conçu à la demande de

l’Administration des hospices civils de Saint-Gilles, par l’architecte

Constantin Delplace, 1905-1906.

Depuis 1999

l’établissement, devenu Centre hospitalier Molière-Longchamp, est intégré dans

l’ensemble des Hôpitaux Iris Sud (HIS).

Historique

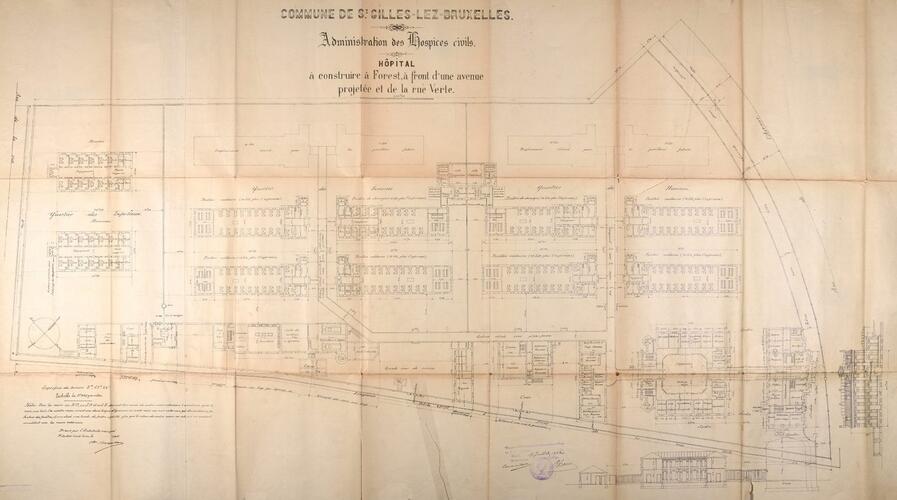

La Commune de Saint-Gilles envisage l’érection de son hôpital civil dès

1883, lorsque la Ville de Bruxelles prend la décision de refuser l’entrée de

ses hôpitaux aux malades des faubourgs atteints de maladies contagieuses. Après

avoir envisagé diverses possibilités, elle choisit finalement, en 1896, de le construire

sur le territoire de Forest, entre la chaussée d’Alsemberg et la rue Marconi. Après

quelques hésitations, la Commune de Forest accepte moyennant le financement,

par la Commune de Saint-Gilles, de la construction du tronçon forestois de

l’avenue Molière, entre la chaussée d’Alsemberg et la rue Rodenbach. Cet accord

fait partie des conditions stipulées dans la convention que signent, le 29.12.1899,

le promoteur Georges Brugmann et les autorités communales de Forest (séance du

conseil communal du 05.12.1898), Ixelles et Uccle, dans le cadreSystème de sécurité suspendu sous la cabine. Il déclenche la commande de parachute qui arrête la cabine en cas de rencontre d’un obstacle à la descente. de la

réalisation du plan d’aménagement urbanistique du futur quartier Berkendael,

fixé par arrêté royal le 12.07.1902.

En janvier 1901, l’administration des Hospices civils de Saint-Gilles désigne l’architecte

Constantin Delplace pour dresser les plans du nouvel hôpital dont les plans

définitifs ne seront finalement approuvés que trois ans plus tard.

Le site de l’hôpital dessiné par C. Delplace reprend la typologie à l’époque

promue par le Conseil supérieur d’hygiène publique (1849) et dont les

fondements principaux relèvent des préoccupations hygiénistes du XIXe

siècle, celle d’une structure de type pavillonnaire basée sur l’isolation de

catégories spécifiques de maladies. Cette structure hospitalière, qui se développe

en Belgique entre 1850 environ et 1930, présente pour l’époque de nombreux

avantages, notamment en matière d’hygiène et d’aération.

Entamés en 1908, les travaux sont achevés en 1911 et financés grâce aux legs d’Antoine

Van Hoesen et Eugène Verheggen.

À l’origine, complexe hospitalier de type pavillonnaire: à front de l’avenue Molière, bâtiment d’entrée réservé aux services administratifs (A) communiquant, à l’arrière, avec un pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. formé de quatre ailes de deux niveaux organisées autour d’une cour intérieure (B), réservé aux consultations (neurologie, chirurgie, médecine, etc.).

En intérieur d’îlot, à droite du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’entrée, se développe une série de huit autres bâtiments pavillonnaires d’un seul niveau, disposés deux par deux et implantés parallèlement à la rue Marconi. Ils sont reliés entre eux par des galeriesUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. vitrées et donnent sur des jardins. Ces huit pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon., prévus pour accueillir chacun 19 lits, sont regroupés en deux grands quartiers, l’un réservé aux hommes, le second aux femmes. Isolés du reste du site, côté rue du Zodiaque, deux pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. supplémentaires (prévu chacun pour 12 lits) sont destinés aux patients infectieux (D). En bordure du site, rue Marconi, se situent les bâtiments réservés aux cuisines et au réfectoire (démoli) ainsi qu’à la chaufferie et à la buanderie (C; rue Marconi n°136).

Le site est entièrement clôturé, à hauteur des rues Marconi et du Zodiaque, par un mur de clôture en briques.

Au cours des XXe et XXIe siècles, le complexe hospitalier subit divers travaux d’adaptation et des agrandissements. Parmi les plus importantes transformations on retiendra la modernisation du quartier opératoire avec la construction, en 1994, d’un nouveau bâtiment de six niveaux en briques rouges et béton (a), implanté perpendiculairement par rapport à la rue Marconi (architecte L. H. Kuypers) et accessible via un porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d’accès de plan triangulaire. Cette aile est reconditionnée et agrandie en 1998 d’une aile supplémentaire (b) de six niveaux, implantée parallèlement par rapport à la rue Marconi (bureau d’architecture Émile Verhaegen).

Ces importants travaux entraîneront la démolition progressive des huit bâtiments pavillonnaires d’origine. Ils se présentaient sous la forme de longs volumes rectangulaires d’un seul niveau sous bâtièreToit à deux versants. en zinc, à façades en briques rouges, rayées de minces bandes de briques jaunes et rehaussées d’éléments de pierre bleue. Les façades-pignons étaient percées d’une porte piétonne surmontée d’un oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale., les façades latérales ajourées de fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle..

Seuls subsistent aujourd’hui le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. administratif (A), le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. des consultations (B), les deux pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. réservés aux infectieux (D) et celui réservé à la chaufferie et à la buanderie (C). Le mur d’enceinte n’a, lui aussi, été que partiellement préservé.

Description des pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. conservés

(A) ancien pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’entrée, avenue Molière n°32-34

À front de l’avenue Molière, volume à quatre façades de deux niveaux sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., flanqué à droite d’une petite aile basse d’un seul niveau. Façade principale totalisant huit travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., les trois dernières traitées en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., l’avant-dernière, d’entrée, flanquée de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et coiffée d’une lucarne-pignonLucarne dont le devant triangulaire évoque un pignon. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. chantournésUn élément est dit chantourné lorsque sa forme alterne courbe et contre-courbe. sommée d’un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. (interrompant à l’origine un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. courbe). BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. au rez-de-chaussée, rectangulaires à l’étage. Troisième travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percée d’une porte piétonne, l’avant-dernière d’une porte cochère. Au premier étage, à hauteur des sixième et huitième travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., plaques commémoratives apposées en l’honneur des donateurs: «A A. Verheggen» et «A A. Van Hoesen». BrisisUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. percé de plusieurs lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. MenuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. conservée.

Façade précédée d’une zone non aedificandi à l’origine fermée d’un muret en pierre bleue enserrant des grilles.

À l’intérieur, à l’origine, au rez-de-chaussée: services administratifs, logement du directeur, bureau de l’économe, conciergerie, salle de garde et pharmacie; à l’étage, chambres à coucher du directeur et des internes, magasins et archives; dans les comblesEspace intérieur de la toiture., chambres à coucher des infirmières. Passage cocher traversant le bâtiment menant au pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. dédié aux consultations.

(B) ancien pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. «consultations», rue Marconi n°142-144

Pavillon formé de quatre ailes de deux niveaux organisées autour d’une cour intérieure. En 1933, cour couverte de deux annexes de deux niveaux, accueillant des chambres supplémentaires pour les infirmières (architecte M. Tosquinet). Aile agrandie en 2000, aux abords de la rue Marconi, d’une annexe réservée au service des urgences. À l’occasion de ces travaux, le mur de clôture en briques d’origine à hauteur du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon., a été partiellement démoli.

(C) ancienne buanderie et salle des machines, rue Marconi n°136

Aile de deux niveaux alignant sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. de différentes tailles, la première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. en léger retrait et flanquée d’une petite annexe d’un niveau. Dernière travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. rehaussée d’une tour carrée percée d’une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaire sous linteau métalliquePoutrelle métallique de profil en I, utilisée comme linteau, souvent agrémentée de rosettes en tôle découpée. (poulie). Porte d’entrée précédée d’un porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. hors-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment., résultant d’une transformation réalisée en 1993 (architecte P. E. Vincent). Le mur de clôture en briques d’origine qui devançait le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. a été détruit à cette occasion, permettant l’aménagement d’un parking. Le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. est aujourd’hui occupé par un laboratoire.

Pavillon anciennement flanqué à droite de la haute cheminée (de type industriel) en briques rouges de la chaufferie (détruite).

(D) ancien quartier des «infectieux», rue du Zodiaque n°48

Deux pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. de plan rectangulaire, implantés perpendiculairement par rapport à la rue; façade-pignon du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. de gauche à front de rue (résultant d’un agrandissement ultérieur), celle de droite en léger retrait (implantation d’origine). À l’intérieur, un couloir central distribuaient de part et d’autres les chambres. Rénovation et agrandissements en 2001 (bureau d’architecture Émile Verhaegen).

Sources

Archives

ACF/Urb.

4642 (1908), 12259 (1933), 19729 (1972), 19785 (1973), 19795 (1973), 20230,

20334, 24950 (2011).

Ouvrages

DEL MARMOL, B., L’avenue Molière et le

quartier Berkendael, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,

Bruxelles, 2002 (Bruxelles, Ville d’Art et d’Histoire, 33), p. 7.

DEJEMEPPE, P. (dir.), Saint-Gilles. Huit siècles d’histoire[s]

1216-2016, Bruxelles, 2016, p. 125.

BERNIER, M., Saint-Gilles Lez-Bruxelles. Monographie Histoire et description

illustrées, Bruxelles, 1904, pp. 202-212.

EYLENBOSCH, A., Commune de St

Gilles-lez-Bruxelles, Administration des hospices civils, Hôpital à construire

à Forest, à front d’une avenue projetée et de la rue Verte, Les rencontres

Saint-Gilloises, Bruxelles, 1994.

EYLENBOSCH, A., YSABEAUX, W., Cent ans de vie sociale à Saint-Gilles,

Les rencontres Saint-Gilloises, Bruxelles, 1994.

Périodiques

HENNAUT, E., DEMANET, M., «Le visage de la médecine. Un siècle d’architecture

hospitalière à Bruxelles 1820-1940», Bulletin

du Collège Royal des Médecins de l’agglomération Bruxelloise, Bruxelles, 981,

2000.

«L’architecture hospitalière en Belgique»,

cahier M&L, 10, Ministerie van de

Vlaamse Gemmenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2004.