Typologie(s)

église/cathédrale/basilique

Intervenant(s)

Gustave HANSOTTE – architecte – 1866-1876

Styles

Néogothique

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2012-2013

id

Urban : 22011

Description

Église de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., architecte Gustave Hansotte, conçue en 1866 et construite entre 1871 et 1876.

Historique

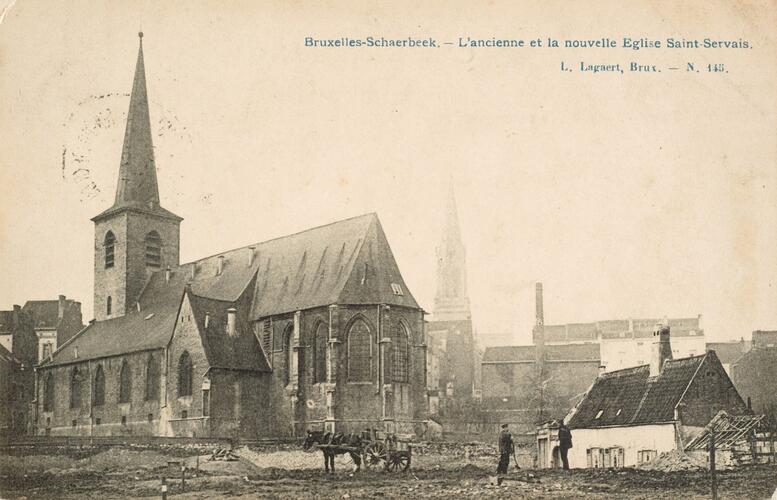

L'église remplace un édifice plus ancien qui se situait en bordure de la rue Teniers, l'artère principale de l'ancien noyau villageois de Schaerbeek, remplacée dans la seconde moitié des années 1900 par l'avenue Louis Bertrand; l'emplacement de son chœur est aujourd'hui marqué par le vase Bacchanale (voir notice). De style gothique, signalée par une tour en façade, la vieille église remontait, pour ses parties les plus anciennes, au XIIIe siècle. En 1843, devant l'accroissement de la population schaerbeekoise, l'architecte Tilman-François Suys la reconstruit en grande partie, à l'exception du chœur et d'une partie du transept, en s'inspirant de l'édifice originel. En 1864, la jugeant malsaine et trop petite, l'administration communale décide de sa démolition totale et de sa reconstruction entre la chaussée de Haecht et la rue Royale Sainte-Marie, dont la prolongation, depuis la rue de Locht, est alors projetée. Les plans du nouvel édifice sont dressés en 1866 par l'architecte Gustave Hansotte. Celui-ci opte pour un édifice isolé, au centre d'une place. Après hésitation quant à son orientation, vers la chaussée ou vers la rue Royale, il est finalement décidé de placer l'entrée principale vers la chaussée de Haecht, en face de l'ancienne rue Teniers, derrière un parvis d'environ 14 mètres de profondeur. Voulant promouvoir un véritable monument, la Commune participe à hauteur de 80.000 francs à la construction de l'édifice, soit environ 1/6e des dépenses. Fin 1867, les plans sont acceptés par les diverses instances. Le 03.07.1870, un arrêté royal autorise l'acquisition des terrains. En 1871, les travaux sont adjugés à l'entrepreneur Raeymaekers. Ils sont achevés en 1876. En 1885, on établit des grilles autour de la zone de recul de l'édifice. L'ancienne église, dont le cimetière est désaffecté en 1867, cohabite quelques années avec la nouvelle, avant d'être démolie en 1905 lors du percement de l'avenue Louis Bertrand.

Description

Église en croix latine, à massif antérieur à clocher-porche, vaisseau de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. flanqué de collatéraux et de chapelles, transept et chœur. Ce dernier à trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et chevet à trois pans, lui aussi accosté de collatéraux formant chapelle à chevet de même plan; chevets enveloppés par un pseudo-déambulatoire de plan polygonal à pans coupésPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment. abritant sacristies et salles de catéchisme desservies par une cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. et une entrée arrière axiale. L'église s'implante sur un terrain en déclivité, rattrapant celle-ci par des escaliers devant les entrées du transept et un niveau supplémentaire sous ce dernier et le chœur.

Extérieur

Façades en calcaire gréseux, scandées de contreforts et arcs-boutants à pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal. et percées de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., les fenêtres à remplage.

Massif antérieur dominé par un clocher-porche de quatre niveaux, flanqué de deux porchesPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. secondaires à façade-pignon sous toit en bâtièreToit à deux versants.. PortailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. axial ébrasé à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et trumeauPan de mur compris entre deux travées ou entre deux baies d'un même niveau. portant la statue de saint Servais; voussure à tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. illustrant la vie du saint sous le Pantocrator. Deuxième niveau de la tour percé d'une imposante fenêtre, le troisième d'une horloge en rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille.. Au dernier, fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à abat-sons, sous flèche octogonale en pierre ponctuée de jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. et sommée d'une girouettePlaque métallique souvent ajourée, tournant au gré des vents dont elle indique la direction. La girouette se trouve d'ordinaire au faîte du toit.. Aux porchesPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. latéraux, portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. avec scènes de la vie de la Vierge à gauche et de celle d'une sainte, peut-être Alice, à droite. RosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. en dessus de porteUne fenêtre est dite en dessus de porte lorsqu’elle surmonte une porte sans être directement en contact avec elle : la porte est séparée de la fenêtre par un petit pan de mur ou par un entablement ; porte et fenêtre possèdent chacune un encadrement propre.. FrisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arceauxFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc.. PignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. élégis d'une croix. CulotsCulot ou cul-de-lampe. Support de section décroissante, partiellement engagé dans un mur et portant une charge comme une logette, un balcon, une statue, etc. Le cul-de-lampe est d'ordinaire formé de plusieurs assises, contrairement au culot, habituellement de dimensions plus menues. et coussinetsPierres de taille formant saillie profilée dans l’embrasure de la baie. Ils sont situés au sommet des piédroits et portent un linteau ou un arc. en mascaronDécor sculpté figurant un visage humain ou un masque..

En façades secondaires, collatéraux et pseudo-déambulatoire sous toit en appentisToit à un seul versant.. AppuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. taluté continuUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées.. Transept à façade-pignon de deux niveaux, le premier percé d'un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. ébrasé à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., trumeauPan de mur compris entre deux travées ou entre deux baies d'un même niveau. et tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à décor sculpté, celui de la façade latérale droite inachevé. RosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. à remplage au deuxième niveau et au pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., la seconde en triangle à segments bombés. PortailsPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. devancés d'un perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment. à doubles volées tournantes et parapetUn parapet en maçonnerie est un muret servant de garde-corps. à claire-voieUn élément est dit à claire-voie lorsqu’il est ajouré de petites ouvertures décoratives., percé d'une porte basse. À l'arrière, au premier niveau, entrée en tripletGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste..

Corniche à modillonsÉléments décoratifs de forme quelconque, répétés sous une corniche.. Portes à penturesLongues bandes de fer fixées à plat sur le battant d'une porte ou d'un volet, de manière à en soutenir les gonds. Les pentures sont souvent décoratives. Elles participent également à l'assemblage des planches du vantail. conservées. Clôturant le jardinet autour de l'édifice, grilles en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. à potelets de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. à pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal..

Intérieur

Sous une charpente métallique, édifice couvert de voûtes à croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe.. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. axial de plan carré, àtambour en chêne. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. de droite aménagé en baptistère, celui de gauche donne aujourd'hui accès à une chapelle de semaine. Tribune d'orgue en bois sur aisseliersEn menuiserie, pièce de bois disposée de biais, portant le débordant d’un toit ou d’un auvent. En charpenterie, lien disposé en oblique, soulageant une pièce horizontale et portant sur une pièce verticale.. Vaisseau et collatéraux séparés par des arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. à piliersSupport vertical de plan carré. fasciculés, à âme métallique. FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. à feuilles de chou sous les fenêtres-hautes. CulotsCulot ou cul-de-lampe. Support de section décroissante, partiellement engagé dans un mur et portant une charge comme une logette, un balcon, une statue, etc. Le cul-de-lampe est d'ordinaire formé de plusieurs assises, contrairement au culot, habituellement de dimensions plus menues. en mascaronDécor sculpté figurant un visage humain ou un masque.. Collatéraux bordés de petites chapelles avec autel ou confessionnal. CroiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. du transept à liernes et tiercerons. Chœur scandé d'arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. encadrant de grands tableaux, certains provenant de l'ancienne église.

Vaisseau, collatéraux et transept peints en gris clair, avec rehauts de rouge (peinture refaite en 1956). Dans le chœur, peinture murale au monogramme «IHS». Fenêtres garnies de vitraux, certains en verre clair, d'autres à dessin végétal stylisé ou figurant des saints. Pavement de dalles hexagonales en pierre blanche et pierre bleue, sauf dans le chœur, au sol en mosaïque de marbres de couleurs à fond clair, ponctué du monogramme «SS». Chauffage par le sol dès l'origine.

Mobilier conçu vers 1875: trois autels par Van Opstal, le premier avec statues de Joachim, la Vierge et sainte Anne, le second dédié à saint Servais, le troisième à saint François d'Assise; banc de communion en chêne et chaire de vérité figurant notamment saint Servais, tous par Henri et Pierre Goyers; chemin de croix en bois par Robert De Pauw; six confessionnaux néogothiquesLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. par Van Erken; fonts baptismaux par Guillaume Geefs, figurant le baptême du Christ (sculptures volées en 1997).

Lutrin en laiton avec aigle et statuette de saint Servais, vers 1896. Mobilier néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. de qualité conservé dans les sacristies.

Dalle funéraire du curé Nicolas Moset, décédé en 1622.

Sculptures du XIXe siècle: Calvaire, Christ ressuscité, Roi David jouant de la harpe, Sainte Cécile, ces deux dernières jadis sur, aujourd'hui sous la tribune de l'orgue.

Nombreux tableaux, dont des œuvres d'artistes du XVIIe siècle tels Gaspar De Crayer, Jan Van Boekhorst et Jacques Van Oost, ainsi que du XIXe, comme Léon Fréderic et Eugène Smits, actifs à Schaerbeek.

Orgue néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. de 1935 par Johannes Klais, installé en 1953 en remplacement d'un orgue de 1877.

Dérobées par les nazis en 1944, les quatre cloches originelles (Séverin Van Aerschodt, 1876) furent remplacées par de nouvelles en 1948.

Classement 09.10.2003.

Historique

L'église remplace un édifice plus ancien qui se situait en bordure de la rue Teniers, l'artère principale de l'ancien noyau villageois de Schaerbeek, remplacée dans la seconde moitié des années 1900 par l'avenue Louis Bertrand; l'emplacement de son chœur est aujourd'hui marqué par le vase Bacchanale (voir notice). De style gothique, signalée par une tour en façade, la vieille église remontait, pour ses parties les plus anciennes, au XIIIe siècle. En 1843, devant l'accroissement de la population schaerbeekoise, l'architecte Tilman-François Suys la reconstruit en grande partie, à l'exception du chœur et d'une partie du transept, en s'inspirant de l'édifice originel. En 1864, la jugeant malsaine et trop petite, l'administration communale décide de sa démolition totale et de sa reconstruction entre la chaussée de Haecht et la rue Royale Sainte-Marie, dont la prolongation, depuis la rue de Locht, est alors projetée. Les plans du nouvel édifice sont dressés en 1866 par l'architecte Gustave Hansotte. Celui-ci opte pour un édifice isolé, au centre d'une place. Après hésitation quant à son orientation, vers la chaussée ou vers la rue Royale, il est finalement décidé de placer l'entrée principale vers la chaussée de Haecht, en face de l'ancienne rue Teniers, derrière un parvis d'environ 14 mètres de profondeur. Voulant promouvoir un véritable monument, la Commune participe à hauteur de 80.000 francs à la construction de l'édifice, soit environ 1/6e des dépenses. Fin 1867, les plans sont acceptés par les diverses instances. Le 03.07.1870, un arrêté royal autorise l'acquisition des terrains. En 1871, les travaux sont adjugés à l'entrepreneur Raeymaekers. Ils sont achevés en 1876. En 1885, on établit des grilles autour de la zone de recul de l'édifice. L'ancienne église, dont le cimetière est désaffecté en 1867, cohabite quelques années avec la nouvelle, avant d'être démolie en 1905 lors du percement de l'avenue Louis Bertrand.

Description

Église en croix latine, à massif antérieur à clocher-porche, vaisseau de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. flanqué de collatéraux et de chapelles, transept et chœur. Ce dernier à trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et chevet à trois pans, lui aussi accosté de collatéraux formant chapelle à chevet de même plan; chevets enveloppés par un pseudo-déambulatoire de plan polygonal à pans coupésPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment. abritant sacristies et salles de catéchisme desservies par une cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. et une entrée arrière axiale. L'église s'implante sur un terrain en déclivité, rattrapant celle-ci par des escaliers devant les entrées du transept et un niveau supplémentaire sous ce dernier et le chœur.

Extérieur

Façades en calcaire gréseux, scandées de contreforts et arcs-boutants à pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal. et percées de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., les fenêtres à remplage.

Massif antérieur dominé par un clocher-porche de quatre niveaux, flanqué de deux porchesPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. secondaires à façade-pignon sous toit en bâtièreToit à deux versants.. PortailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. axial ébrasé à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et trumeauPan de mur compris entre deux travées ou entre deux baies d'un même niveau. portant la statue de saint Servais; voussure à tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. illustrant la vie du saint sous le Pantocrator. Deuxième niveau de la tour percé d'une imposante fenêtre, le troisième d'une horloge en rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille.. Au dernier, fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à abat-sons, sous flèche octogonale en pierre ponctuée de jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. et sommée d'une girouettePlaque métallique souvent ajourée, tournant au gré des vents dont elle indique la direction. La girouette se trouve d'ordinaire au faîte du toit.. Aux porchesPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. latéraux, portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. avec scènes de la vie de la Vierge à gauche et de celle d'une sainte, peut-être Alice, à droite. RosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. en dessus de porteUne fenêtre est dite en dessus de porte lorsqu’elle surmonte une porte sans être directement en contact avec elle : la porte est séparée de la fenêtre par un petit pan de mur ou par un entablement ; porte et fenêtre possèdent chacune un encadrement propre.. FrisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arceauxFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc.. PignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. élégis d'une croix. CulotsCulot ou cul-de-lampe. Support de section décroissante, partiellement engagé dans un mur et portant une charge comme une logette, un balcon, une statue, etc. Le cul-de-lampe est d'ordinaire formé de plusieurs assises, contrairement au culot, habituellement de dimensions plus menues. et coussinetsPierres de taille formant saillie profilée dans l’embrasure de la baie. Ils sont situés au sommet des piédroits et portent un linteau ou un arc. en mascaronDécor sculpté figurant un visage humain ou un masque..

En façades secondaires, collatéraux et pseudo-déambulatoire sous toit en appentisToit à un seul versant.. AppuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. taluté continuUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées.. Transept à façade-pignon de deux niveaux, le premier percé d'un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. ébrasé à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., trumeauPan de mur compris entre deux travées ou entre deux baies d'un même niveau. et tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à décor sculpté, celui de la façade latérale droite inachevé. RosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. à remplage au deuxième niveau et au pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., la seconde en triangle à segments bombés. PortailsPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. devancés d'un perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment. à doubles volées tournantes et parapetUn parapet en maçonnerie est un muret servant de garde-corps. à claire-voieUn élément est dit à claire-voie lorsqu’il est ajouré de petites ouvertures décoratives., percé d'une porte basse. À l'arrière, au premier niveau, entrée en tripletGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste..

Corniche à modillonsÉléments décoratifs de forme quelconque, répétés sous une corniche.. Portes à penturesLongues bandes de fer fixées à plat sur le battant d'une porte ou d'un volet, de manière à en soutenir les gonds. Les pentures sont souvent décoratives. Elles participent également à l'assemblage des planches du vantail. conservées. Clôturant le jardinet autour de l'édifice, grilles en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. à potelets de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. à pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal..

Intérieur

Sous une charpente métallique, édifice couvert de voûtes à croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe.. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. axial de plan carré, àtambour en chêne. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. de droite aménagé en baptistère, celui de gauche donne aujourd'hui accès à une chapelle de semaine. Tribune d'orgue en bois sur aisseliersEn menuiserie, pièce de bois disposée de biais, portant le débordant d’un toit ou d’un auvent. En charpenterie, lien disposé en oblique, soulageant une pièce horizontale et portant sur une pièce verticale.. Vaisseau et collatéraux séparés par des arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. à piliersSupport vertical de plan carré. fasciculés, à âme métallique. FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. à feuilles de chou sous les fenêtres-hautes. CulotsCulot ou cul-de-lampe. Support de section décroissante, partiellement engagé dans un mur et portant une charge comme une logette, un balcon, une statue, etc. Le cul-de-lampe est d'ordinaire formé de plusieurs assises, contrairement au culot, habituellement de dimensions plus menues. en mascaronDécor sculpté figurant un visage humain ou un masque.. Collatéraux bordés de petites chapelles avec autel ou confessionnal. CroiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. du transept à liernes et tiercerons. Chœur scandé d'arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. encadrant de grands tableaux, certains provenant de l'ancienne église.

Vaisseau, collatéraux et transept peints en gris clair, avec rehauts de rouge (peinture refaite en 1956). Dans le chœur, peinture murale au monogramme «IHS». Fenêtres garnies de vitraux, certains en verre clair, d'autres à dessin végétal stylisé ou figurant des saints. Pavement de dalles hexagonales en pierre blanche et pierre bleue, sauf dans le chœur, au sol en mosaïque de marbres de couleurs à fond clair, ponctué du monogramme «SS». Chauffage par le sol dès l'origine.

Mobilier conçu vers 1875: trois autels par Van Opstal, le premier avec statues de Joachim, la Vierge et sainte Anne, le second dédié à saint Servais, le troisième à saint François d'Assise; banc de communion en chêne et chaire de vérité figurant notamment saint Servais, tous par Henri et Pierre Goyers; chemin de croix en bois par Robert De Pauw; six confessionnaux néogothiquesLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. par Van Erken; fonts baptismaux par Guillaume Geefs, figurant le baptême du Christ (sculptures volées en 1997).

Lutrin en laiton avec aigle et statuette de saint Servais, vers 1896. Mobilier néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. de qualité conservé dans les sacristies.

Dalle funéraire du curé Nicolas Moset, décédé en 1622.

Sculptures du XIXe siècle: Calvaire, Christ ressuscité, Roi David jouant de la harpe, Sainte Cécile, ces deux dernières jadis sur, aujourd'hui sous la tribune de l'orgue.

Nombreux tableaux, dont des œuvres d'artistes du XVIIe siècle tels Gaspar De Crayer, Jan Van Boekhorst et Jacques Van Oost, ainsi que du XIXe, comme Léon Fréderic et Eugène Smits, actifs à Schaerbeek.

Orgue néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. de 1935 par Johannes Klais, installé en 1953 en remplacement d'un orgue de 1877.

Dérobées par les nazis en 1944, les quatre cloches originelles (Séverin Van Aerschodt, 1876) furent remplacées par de nouvelles en 1948.

Classement 09.10.2003.

Sources

Archives

ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1865, p. 41; 1866, pp. 94-95, 104-107, 112-120; 1867, pp. 128-129, 134-135, 293.

Archives de la Fabrique de l'église Saint-Servais.

Ouvrages

CHAPELLE, C. R., L'église Saint-Servais à Schaerbeek (à paraître).

COEKELBERGHS, D., Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique. Province de Brabant. Canton de Schaerbeek I-II-III, Ministère de la Culture française – Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, 1979, pp. 17-20.

GUILLAUME, A., MEGANCK, M., Atlas du sous-sol archéologique de la région bruxelloise. 16. Schaerbeek, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2006, pp. 56-58.

VAN DEN HAUTE, R., «L'ancienne église Saint-Servais», Le folklore brabançon, 1961, 152, pp. 529-564.

VAN DEN HAUTE, R., La paroisse Saint-Servais des origines à 1905, Éditions du Crédit Communal, Bruxelles, 1968.

Sites internet

Orgue de l'église Saint-Servais

ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1865, p. 41; 1866, pp. 94-95, 104-107, 112-120; 1867, pp. 128-129, 134-135, 293.

Archives de la Fabrique de l'église Saint-Servais.

Ouvrages

CHAPELLE, C. R., L'église Saint-Servais à Schaerbeek (à paraître).

COEKELBERGHS, D., Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique. Province de Brabant. Canton de Schaerbeek I-II-III, Ministère de la Culture française – Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, 1979, pp. 17-20.

GUILLAUME, A., MEGANCK, M., Atlas du sous-sol archéologique de la région bruxelloise. 16. Schaerbeek, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2006, pp. 56-58.

VAN DEN HAUTE, R., «L'ancienne église Saint-Servais», Le folklore brabançon, 1961, 152, pp. 529-564.

VAN DEN HAUTE, R., La paroisse Saint-Servais des origines à 1905, Éditions du Crédit Communal, Bruxelles, 1968.

Sites internet

Orgue de l'église Saint-Servais