Ancien Institut Saint-Luc, aujourd’hui Campus Sint-Lukas - LUCA School of Arts

Rue des Palais 68-70-72-74

Rue Verte 154-156, 158-160, 162-164-166-168-170-172-174-176-178-180-182-182b-184

Rue Rogier 173-175-177

Typologie(s)

atelier (artisanat)

Intervenant(s)

INCONNU - ONBEKEND – 1887

POPONCINI & LOOTENS – ingénieur-architecte – 2003-2012

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Établissement scolaire construit à partir de 1887 en style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. et agrandi progressivement par la construction ou l'acquisition de bâtiments. En 2008, le complexe est profondément modifié par les ingénieurs-architectes Poponcini & Lootens.

Historique

En 1882, une première école Saint-Luc est fondée à Bruxelles. D'abord installée à Molenbeek, l'institution, trop à l'étroit, déménage rue des Palais à Schaerbeek (I). Avec l'aide du juge de paix Campioni, elle acquiert une parcelle sise à l'arrière d'un hôtel particulier néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. et accessible via ce dernier. En 1887, un premier bâtiment (A) y est construit, implanté de biais par rapport à la rue. Ses plans sont peut-être dus au directeur et fondateur de l'institut, le frère Marès Joseph. Par la suite, l'hôtel particulier à front de rue est acheté par l'école ainsi qu'une habitation voisine, afin de loger le corps enseignant. En 1889, un second volume (B) de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. est bâti dans la cour intérieure. En 1893, un troisième immeuble de la rue des Palais est acquis, ce qui dote l'école d'une large façade à rue. En 1916, le bâtiment A voit son second étage transformé en chapelle et est augmenté d'un volume (C) abritant, à ce niveau, un chœur, un oratoire et une sacristie. La chapelle remplace un lieu de culte détruit, érigé en 1911 par l'architecte Edmond Serneels à l'arrière d'un des bâtiments à rue.

En 1921, l'école s'agrandit à nouveau. Le bâtiment B est prolongé de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. vers la droite (D), accueillant des salles de classes et une salle d'exposition au premier étage. À la même date, une passerelle continueUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. est établie au premier étage des bâtiments A, B et D. En 1929, les façades des trois immeubles néoclassiquesLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. à front de rue sont transformées par l'architecte F. J. De Smedt. L'année suivante, un nouveau volume de classes (E) est ajouté dans le prolongement du bâtiment A. En 1932, les bâtiments A et E sont surélevés d'un étage vitré sous toiture plate, destiné à accueillir une classe de dessin et une salle de pose. En 1934, les bâtiments à rue sont à leur tour surhaussés d'un niveau. Deux ans plus tard, l'architecte Henri Gillis dote également le bâtiment B-D d'un haut étage vitré à galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. en mezzanine, sous toiture plate, devant abriter un musée. En 1954, un bâtiment de six niveaux (F), comprenant ateliers, chambres et salle de conférence, est accolé à la droite du bâtiment B-D. Entre 1955 et 1969, une annexe de deux niveaux (G) est érigée dans la cour principale, perpendiculairement au bâtiment F.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'école s'étend progressivement en intérieur d'îlot, englobant plusieurs bâtiments anciens jusqu'à la rue Rogier, et à la rue Verte où elle acquiert plusieurs immeubles. À partir de 1950, l'institution devient propriétaire d'un complexe (II) qui abritait probablement à l'origine une école et/ou un couvent, peut-être l'ancienne école gardienne et de filles Saints-Jean-et-Nicolas. Ce complexe se compose d'un bâtiment de style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. (entre 1881 et 1883), remplaçant vraisemblablement une villa (entre 1840 et 1858), et devançant trois volumes formant un U, élevés entre 1858 et 1893. En 1962, l'institut acquiert les bâtiments de l'ancienne fonderie typographique Vanderborght (III). Cette entreprise s'installe à Schaerbeek entre 1840 et 1858 et s'agrandit progressivement durant la seconde moitié du XIXe siècle. Les deux ensembles (II et III) accueillent aujourd'hui l'école Sint-Lukas Kunsthumaniora.

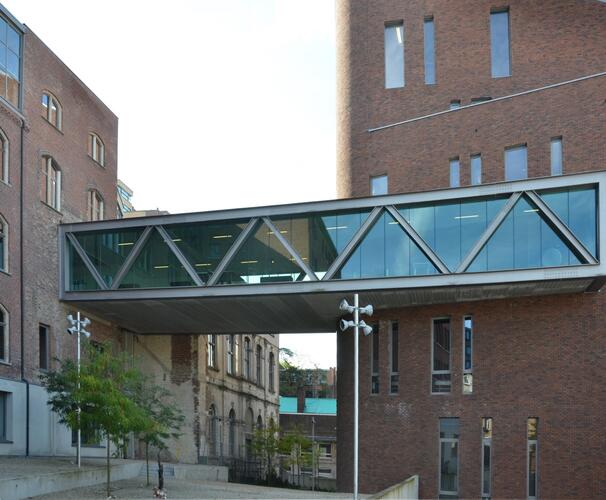

Entre 2003 et 2012, une importante campagne de travaux (ingénieurs-architectes Poponcini & Lootens) s'engage sur le site du Campus Sint-Lukas (I). Les constructions à front des rues des Palais, Verte et Rogier sont détruites, au profit de nouveaux bâtiments rues Verte et des Palais. Une passerelle couverte (H) est établie entre le bâtiment E et un haut volume en intérieur d'îlot (J). La passerelle de 1921 est supprimée et les bâtiments originaux sont rénovés.

Description

Implantées sur un vaste terrain en déclivité de la rue des Palais à la rue Verte, les constructions sont liées les unes aux autres par des couloirs ou des passerelles. Un jeu d'escaliers permet de racheter la déclivité entre les rues.

À front de la rue des Palais, bâtiment oblong sous toiture plate, comptant quatre niveaux en façade avant, cinq en façade arrière. Rez-de-chaussée largement vitré. Passage couvert menant à la cour intérieure. Étages scandés d'étroits pans verticaux, tantôt vitrés à cadreSystème de sécurité suspendu sous la cabine. Il déclenche la commande de parachute qui arrête la cabine en cas de rencontre d’un obstacle à la descente. métallique, tantôt lisses ou texturés.

Dans la cour intérieure, bâtiments primitifs de l'école, construits en «L» entre 1887 et 1930 (A à E). Façades de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., en briques rouges rehaussées de pierre blanche et de pierre bleue. MenuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. remplacée.

Élévations des bâtiments A et B-D de quatre niveaux sous toiture plate, le dernier entièrement vitré. Façades de respectivement cinq et quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. À l'angle, tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'escalier circulaire (1889) percée d'arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. aux deux premiers niveaux – celles du second ayant remplacé des fenêtres en 1921 –, de lancettes au troisième; sommet entièrement vitré, remplaçant une toiture en flèche. Au rez-de-chaussée, statue de roi sous dais, peut-être saint Louis. À l'extrémité droite du corps B-D se trouvait un avant-corps de plan carré de deux niveaux aujourd'hui disparu. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. pour la plupart à un ou deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie., sous arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., géminéesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. au troisième niveau du corps A. À l'extrémité gauche de ce dernier, porte sous haute imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie.; porte du niveau supérieur obturée lors de la suppression de la passerelle.

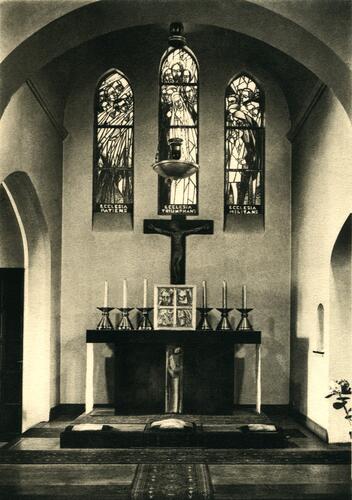

Vers la rue des Palais, volume C (1916) de deux niveaux sous toiture en bâtièreToit à deux versants., abritant chœur, oratoire et sacristie de l'ancienne chapelle. Façade-pignon marquée par une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. briséeUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. dans laquelle s'inscrivent quatre lancettes sous un oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale., éclairant l'ancien oratoire. Chœur éclairé par trois lancettes, à vitraux probablement de 1935.

Vers la rue Verte, trois structures s'emboitent (2003-2012): la passerelle couverte (H), le haut volume J et le bâtiment à front de la rue Verte.

Passerelle largement vitrée, à structure de poutrelles métalliques disposées en dents de scie.

Volume J à angles courbes et sommet tronqué. Structure en béton à parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. de briques rouges, percée aléatoirement de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires de largeur et d'espacement variables. Décrochements asymétriques sous terrasse en façades ouest et nord.

Bâtiment à front de rue à large façade enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. de trois niveaux, percée d'une succession d'étroites fenêtres rectangulaires. Large entrée grillée pourvue de cinq colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en béton.

Intérieurs à murs de béton apparent.

Sources

ACS/Urb. 204-70, 276-154-184, 276-154-156, 276-174, 276-176.

Ouvrages

CULOT, M. [dir.], Schaerbeek. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980-1982, fiche 52.

École supérieure de Saint-Luc, École Saint-Luc Institut Frère Marès Schaarbeek 1887-1937, Bruxelles, 1937.

WOUTERS, W., Van tekenklas tot kunstacademie. De Sint-Lucasscholen in België 1866-1966, UGA, Heule, 2013.

École Saint-Luc Schaarbeek, Palmarès, 1933-1934, pp. 17-21.

École Saint-Luc Schaarbeek, Palmarès, 1934-1935, p. 31.

Cartes / plans

Atlas des chemins vicinaux de Schaerbeek, début des années 1840.

POPP, P. C., Atlas du Royaume de Belgique, plan parcellaire de la commune de Schaerbeek, vers 1858.

BESME, V., Plan parcellaire des environs de Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, 1867.

Plan de la commune de Schaerbeek 1876, Institut géographique national.

Bruxelles et ses environs, Institut cartographique militaire, 1881.

Bruxelles et ses environs, Institut cartographique militaire, 1893.

Plan de la commune de Schaerbeek 1899.

Plan cadastral de la commune de Schaerbeek, 1907-1908.