Typologie(s)

maison bourgeoise

église/cathédrale/basilique

monastère/abbaye/couvent

église/cathédrale/basilique

monastère/abbaye/couvent

Intervenant(s)

Léopold PEPERMANS – architecte – 1905

Arthur FRANÇOIS – architecte, architecte-géomètre – 1897

Styles

Néo-Renaissance flamande

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2014-2016

id

Urban : 36728

Description

Ensemble

formé d’une maison bourgeoise de style néo-Renaissance flamandeLe style Renaissance flamande (XVIe s.) mêle des éléments inspirés de la Renaissance italienne à l’héritage architectural médiéval local. Le style néo-Renaissance flamande (de 1860 à 1914 environ) cherche à ressusciter cette architecture, à la faveur de l’émergence du nationalisme belge. Il se caractérise par des élévations en briques et pierres et des formes caractéristiques (pignons, tourelles, logettes)., conçue pour

Gabrielle Fontaine par l’architecte-géomètre Arthur François en 1897, et d’un édifice

de culte de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. dédié à l’Enfant Jésus et à Notre-Dame de la Providence, par l’architecte Léopold Pepermans, 1905.

Historique

Le culte de l’Enfant Jésus, auquel est dédié l’église, se répand à partir de Prague au XVIIe où une statue de l’Enfant Jésus fut dite «miraculeuse». Cette dévotion, encore très prisée au XVIIIe siècle, se répand en Europe à partir de la fin du XIXe siècle. En Belgique, elle est propagée par Gabrielle Fontaine qui, en 1892, publie le livret L’Enfant miraculeux de Prague et fonde en 1895 le magazine la Petite revue de l’Enfant-Jésus. Les demandes de prières et autres recommandations affluent et, rapidement, la création d’un lieu de culte s’impose.

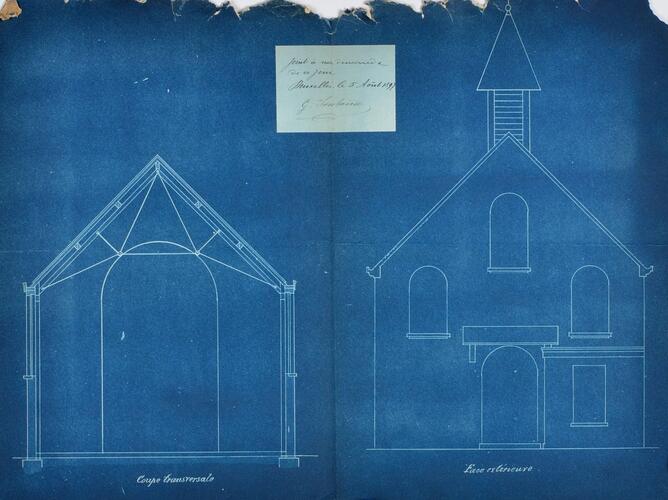

En 1897 Gabrielle Fontaine fait construire, à front de l’avenue Brugmann et en face de la rue Darwin, une maison bourgeoise (n°117, architecte-géomètre Arthur François) et une petite chapelle dédiée à l’Enfant Jésus et bénite le 25.10.1897. Le culte est pris en charge par les Pères Barnabites qui, en 1898, font ériger un couvent dans le jardin de la maison.

La chapelle attire des pèlerins venant de toute la Belgique et devient rapidement trop petite. En 1905, les Pères Barnabites confient à l’architecte Léopold Pepermans les plans d’une nouvelle église néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., à ériger à l’emplacement de la chapelle. Elle est consacrée le 18.10.1906.

Description

Au n°117, élévation à l’origine de composition asymétriqueDans l'inventaire, une façade est dite de composition asymétrique lorsqu’elle compte deux travées inégales. À Bruxelles, ce type de façade s’élève souvent sur trois niveaux. La travée principale est d’ordinaire mise en évidence par un ressaut, par un ou plusieurs balcons et par un décor plus élaboré. Les caves, d’ordinaire à demi enterrées, se marquent en façade par un soubassement élevé. sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., agrandie d’une troisième travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous toiture plate en 1898. Façade en pierre blanche, rehaussée d’éléments en pierre bleue. Au premier étage, logetteLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. de plan trapézoïdal sous terrasse à désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. de pierre enserrant des ferronneriesÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux.. Décor de cabochons, pointes de diamantBossage comptant plusieurs facettes, comme la pointe d’un diamant., balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade. et bas-reliefs. Première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. (1898) flanquée aux étages de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et à l’origine sous frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches.. LucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. MenuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. partiellement conservée.

Au n°119-121, église de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. en pierre blanche et éléments de pierre bleue, implantée en léger retrait par rapport à l’alignement de la rue et devancée de grilles en ferronnerieÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux..

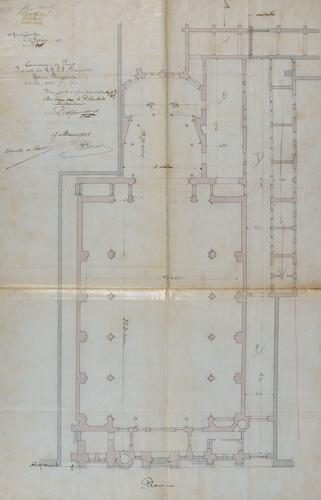

Plan de type basilical, développant une nef de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. flanquée de bas-côtés et s’achevant par un chœur de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. droites et abside à cinq pans.

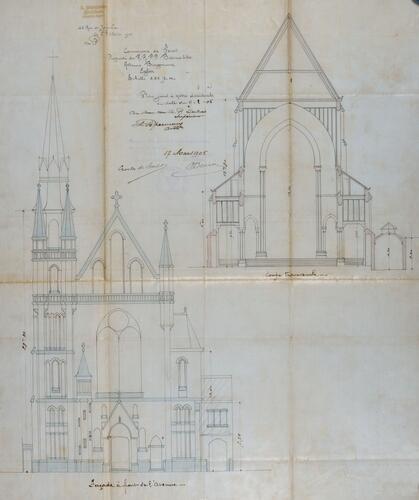

Façade principale s’articulant en trois parties: un corps central flanqué de bas-côtés. Corps central coiffé d’un pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. droits à remplages aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre., sommé d’une croix; deux tourellesPetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. polygonales lui sont adossées, celle de gauche semi engagéeUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur., celle de droite se prolongeant à hauteur du pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. Au rez-de-chaussée, dans l’axe, porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. hors-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment. sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., à ébrasementCôtés convergents de l’embrasure d’une baie. cintré à colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., dont le tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. est décoré d’un relief figurant l’Enfant-Jésus couronné et portant l’inscription «Enfant ? Jésus ?Bénissez ? Nous»; il est flanqué à droite d’une porte piétonne protégée par un auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine.. Au-dessus du porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde., façade percée d’un large vitrail en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. à remplage de roses polylobéesUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc., éclairant la nef.

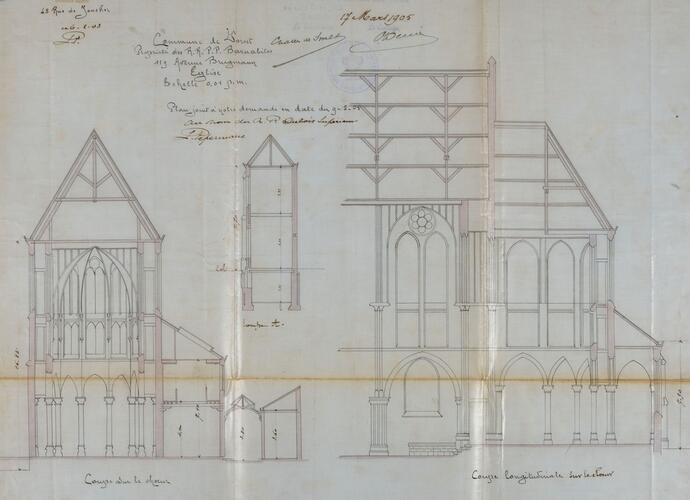

À hauteur du bas-côté gauche se dresse une tour de trois niveaux cantonnée de contreforts et qui, d’après le plan de l’élévation, devait être coiffée d’une flèche; à hauteur du bas-côtés droit, travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de deux niveaux sous toiture en bâtièreToit à deux versants..

Étroites fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. ou rectangulaires, certaines jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par deux, éclairant le narthex et les bas-côtés.

À droite, église adjointe d’une petite annexe (n°121) de deux niveaux sous bâtièreToit à deux versants., percée au rez-de-chaussée d’une porte cochère cintrée donnant sur un couloir menant au couvent; à l’étage, fenêtres à traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. en pierre géminéesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par deux.

Intérieur couvert de voûtes nervurées en berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., divisées par des doubleaux à lunettes. Les arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. brisésUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. retombent sur des piliersSupport vertical de plan carré. carrés à noyau cantonné de colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. dans la nef, et sur des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. doubles dans le chœur. Nef centrale et chœur parcourus par un triforium; au-dessus, série de vitraux peints en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. représentant l’enfance du Christ, réalisés par le maître verrier Colpaert d’après des cartons du peintre De Craemer.

Richesse et grande variété du décor intérieur: bas-côtés ornés de confessionnaux en bois de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. et d’un chemin de croix sculpté de style expressionniste. ArcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. triomphal orné des représentations de saint Paul, patron principal des Barnabites, et de Antoine-Marie Zaccaria, fondateur de l’ordre religieux. Nombreuses plaques votives en rapport avec le culte du Sacré-Cœur, de Notre-Dame de la Providence et de l’Enfant Jésus de Prague.

Jubé soutenu par des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et des poutrelles métalliques adoptant des profils néogothiquesLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors.. Grand orgue de style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. datant du début du XXe siècle (facteur Maurice Delmotte).

Couvent. Implanté en intérieur d’îlot, bâtiment en L en briques rouges composé d’une première aile de deux niveaux implantée perpendiculairement au chevet de l’église, et une seconde aile de trois niveaux, implantée en long. Fenêtres à meneauÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. de pierre. LucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. d’origine remplacées. Nombreuses transformations et extensions réalisées au cours du XXe siècle, dont un réaménagement intérieur complet en 2007.

Inscription sur la liste de sauvegarde 07.03.1996

Historique

Le culte de l’Enfant Jésus, auquel est dédié l’église, se répand à partir de Prague au XVIIe où une statue de l’Enfant Jésus fut dite «miraculeuse». Cette dévotion, encore très prisée au XVIIIe siècle, se répand en Europe à partir de la fin du XIXe siècle. En Belgique, elle est propagée par Gabrielle Fontaine qui, en 1892, publie le livret L’Enfant miraculeux de Prague et fonde en 1895 le magazine la Petite revue de l’Enfant-Jésus. Les demandes de prières et autres recommandations affluent et, rapidement, la création d’un lieu de culte s’impose.

En 1897 Gabrielle Fontaine fait construire, à front de l’avenue Brugmann et en face de la rue Darwin, une maison bourgeoise (n°117, architecte-géomètre Arthur François) et une petite chapelle dédiée à l’Enfant Jésus et bénite le 25.10.1897. Le culte est pris en charge par les Pères Barnabites qui, en 1898, font ériger un couvent dans le jardin de la maison.

La chapelle attire des pèlerins venant de toute la Belgique et devient rapidement trop petite. En 1905, les Pères Barnabites confient à l’architecte Léopold Pepermans les plans d’une nouvelle église néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., à ériger à l’emplacement de la chapelle. Elle est consacrée le 18.10.1906.

Description

Au n°117, élévation à l’origine de composition asymétriqueDans l'inventaire, une façade est dite de composition asymétrique lorsqu’elle compte deux travées inégales. À Bruxelles, ce type de façade s’élève souvent sur trois niveaux. La travée principale est d’ordinaire mise en évidence par un ressaut, par un ou plusieurs balcons et par un décor plus élaboré. Les caves, d’ordinaire à demi enterrées, se marquent en façade par un soubassement élevé. sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., agrandie d’une troisième travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous toiture plate en 1898. Façade en pierre blanche, rehaussée d’éléments en pierre bleue. Au premier étage, logetteLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. de plan trapézoïdal sous terrasse à désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. de pierre enserrant des ferronneriesÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux.. Décor de cabochons, pointes de diamantBossage comptant plusieurs facettes, comme la pointe d’un diamant., balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade. et bas-reliefs. Première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. (1898) flanquée aux étages de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et à l’origine sous frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches.. LucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. MenuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. partiellement conservée.

Au n°119-121, église de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. en pierre blanche et éléments de pierre bleue, implantée en léger retrait par rapport à l’alignement de la rue et devancée de grilles en ferronnerieÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux..

Plan de type basilical, développant une nef de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. flanquée de bas-côtés et s’achevant par un chœur de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. droites et abside à cinq pans.

Façade principale s’articulant en trois parties: un corps central flanqué de bas-côtés. Corps central coiffé d’un pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. droits à remplages aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre., sommé d’une croix; deux tourellesPetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. polygonales lui sont adossées, celle de gauche semi engagéeUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur., celle de droite se prolongeant à hauteur du pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. Au rez-de-chaussée, dans l’axe, porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. hors-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment. sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., à ébrasementCôtés convergents de l’embrasure d’une baie. cintré à colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., dont le tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. est décoré d’un relief figurant l’Enfant-Jésus couronné et portant l’inscription «Enfant ? Jésus ?Bénissez ? Nous»; il est flanqué à droite d’une porte piétonne protégée par un auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine.. Au-dessus du porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde., façade percée d’un large vitrail en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. à remplage de roses polylobéesUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc., éclairant la nef.

À hauteur du bas-côté gauche se dresse une tour de trois niveaux cantonnée de contreforts et qui, d’après le plan de l’élévation, devait être coiffée d’une flèche; à hauteur du bas-côtés droit, travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de deux niveaux sous toiture en bâtièreToit à deux versants..

Étroites fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. ou rectangulaires, certaines jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par deux, éclairant le narthex et les bas-côtés.

À droite, église adjointe d’une petite annexe (n°121) de deux niveaux sous bâtièreToit à deux versants., percée au rez-de-chaussée d’une porte cochère cintrée donnant sur un couloir menant au couvent; à l’étage, fenêtres à traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. en pierre géminéesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par deux.

Intérieur couvert de voûtes nervurées en berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., divisées par des doubleaux à lunettes. Les arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. brisésUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. retombent sur des piliersSupport vertical de plan carré. carrés à noyau cantonné de colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. dans la nef, et sur des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. doubles dans le chœur. Nef centrale et chœur parcourus par un triforium; au-dessus, série de vitraux peints en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. représentant l’enfance du Christ, réalisés par le maître verrier Colpaert d’après des cartons du peintre De Craemer.

Richesse et grande variété du décor intérieur: bas-côtés ornés de confessionnaux en bois de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. et d’un chemin de croix sculpté de style expressionniste. ArcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. triomphal orné des représentations de saint Paul, patron principal des Barnabites, et de Antoine-Marie Zaccaria, fondateur de l’ordre religieux. Nombreuses plaques votives en rapport avec le culte du Sacré-Cœur, de Notre-Dame de la Providence et de l’Enfant Jésus de Prague.

Jubé soutenu par des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et des poutrelles métalliques adoptant des profils néogothiquesLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors.. Grand orgue de style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. datant du début du XXe siècle (facteur Maurice Delmotte).

Couvent. Implanté en intérieur d’îlot, bâtiment en L en briques rouges composé d’une première aile de deux niveaux implantée perpendiculairement au chevet de l’église, et une seconde aile de trois niveaux, implantée en long. Fenêtres à meneauÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. de pierre. LucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. d’origine remplacées. Nombreuses transformations et extensions réalisées au cours du XXe siècle, dont un réaménagement intérieur complet en 2007.

Inscription sur la liste de sauvegarde 07.03.1996

Sources

Archives

ACF/Urb.

117: 1239 (1897), 1243 (1897),

1318 (1898), 7132 (1921), 13181 (1936), 16498 (1954), 17831 (1961), 24145

(2007); 119-121: 3659

(1905), 7134 (1921), 10535 (1929), 20031 (1975).

Sites internet

Orgues en Région de Bruxelles-Capitale