Typologie(s)

gare

Patrimoine ferroviaire

Patrimoine ferroviaire

Intervenant(s)

H. JONIAUX – ingénieur-architecte – 1884

V. MAILLIET – ingénieur-architecte – 1884

Styles

Éclectisme

Néo-Renaissance flamande

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Inventaire des gares bruxelloises (Thierry Demey)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Saint-Josse-ten-Noode (DMS-DML - 1994-1997)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

1993-1995

id

Urban : 10920

Description

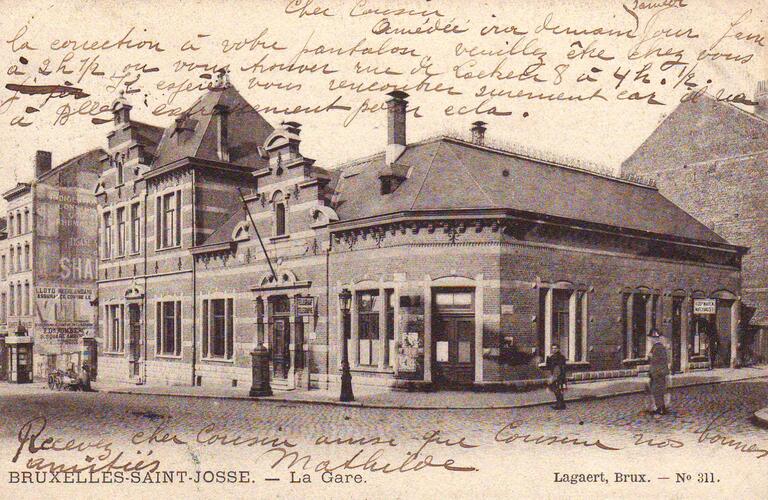

Ancienne gare de chemin de fer, de style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. néo-baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). et néo-Renaissance flamandeLe style Renaissance flamande (XVIe s.) mêle des éléments inspirés de la Renaissance italienne à l’héritage architectural médiéval local. Le style néo-Renaissance flamande (de 1860 à 1914 environ) cherche à ressusciter cette architecture, à la faveur de l’émergence du nationalisme belge. Il se caractérise par des élévations en briques et pierres et des formes caractéristiques (pignons, tourelles, logettes).. Conçue en 1884 d'après les plans du Service des Ponts et Chaussées de l'anc. ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics, signés par les ingénieurs H. JONIAUX et V. MAILLIET.

Inaugurée en 1885. Située sur le tronçon de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Namur-Luxembourg reliant la gare du N. à celle du quartier Léopold. Avec Etterbeek et Cerfontaine, elle compte parmi les rares gares de Belgique à posséder un pont à passerelle. Désaffectée comme gare depuis la Première Guerre mondiale.

Remarquable immeuble d'angle de plan en L, limité au S. par la ch. de Louvain, à l'O. par la r. Wauwermans, à l'E. et au N. par la r. de la Cible (les quais), se composant de deux corps de bâtiment attenants avec passerelle couverte. Façade principale ch. de Louvain, façade latérale en équerre r. Wauwermans.

L'aile g. comporte l'habitation et le bureau du chef de gare et la salle d'attente des 3e classes, l'aile dr. possède un grand hall d'entrée, à l'origine surmonté d'un lanterneau, la salle d'attente des 1res et des 2es, le bureau des postesOrnement répétitif formant une frise qui ressemble à de petites vagues recourbées en volute. et des télégraphes, le bureau des recettes et l'entrepôt. Les voies ferrées passent sous l'aile g., des escaliers permettant d'atteindre les deux quais. Aile dr. partiellement remaniée en 1975. Les accès aux quais ont été depuis lors condamnés.

Construction en briques avec éléments de pierre bleue, notamment pour les soubassementsPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., les bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. horizontaux, les cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition., les encadrements de fenêtre et de porte, les appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas., les chaperons et les ornements ; ancresPièce métallique apparente ou noyée dans l’enduit de façade, fixée à l’extrémité d’un tirant en fer pour solidariser les murs et les planchers. Il existe des ancres purement décoratives, non reliées à des tirants. décoratives en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage..

Façade avant : aile g. de deux niveaux et de respectivement trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. pour le r.d.ch. et quatre pour le 1er, sous toiture combinée d'ardoises. Aile dr. d'un seul niveau et de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et une travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle sous toiture combinée en roofing. SoubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. à bossagesBossage. Saillie de la face d’un bloc de pierre par rapport au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit un sur deux lorsqu’un parement présente une alternance d’assises de blocs en bossages et de blocs dont le parement reste au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit rustique lorsque son parement est d’une taille grossière. Il est dit continu lorsqu'il se prolonge sur une assise entière. rachetant la pente du terrain. Légère saillie des travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. couronnées de lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. pignons à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins. et à volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. de style baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). sous frontonsCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. cintrés et amortisAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. par des boules ; baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. étroites sous cornichesCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. cintrées reposant sur des piédroitsLes piédroits sont les éléments verticaux latéraux de l’encadrement d’une baie, portant son couvrement. ouvragés - dont la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de l'aile dr. surmontée d'un œil-de-bœuf -, tympansEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. ornés d'une palmetteOrnement symétrique dont la forme est proche de celle d’une palme. La palmette est parfois composée de feuilles d’acanthe.. Sous la lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. de l'aile dr. pierre de façade à deux registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. portant les inscriptions « STATION DE LA CHAUSSEE DE LOUVAIN » et « STATIE VAN DE LEUVENSCHEN STEENWEG ». BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect. ou croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. à encadrement plat et meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. profilés en pierre bleue sous arc de déchargeArc noyé dans un mur plein, qui surmonte généralement un linteau ou un autre couvrement et sert à le soulager. ; châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en bois. Une porte centrale à deux vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. en chêne entre des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. s'ouvre dans l'aile g.: baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. d'imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. ornée de palmettesOrnement symétrique dont la forme est proche de celle d’une palme. La palmette est parfois composée de feuilles d’acanthe. en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., couronnée d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. cintré briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. avec volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et amortiAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. d'une boule. Dans l'aile dr., porte semblable, partiellement vitrée, remplacée depuis 1975, de même que la baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. de dr., par une grande fenêtre rect. en aluminium. Porte de bois vitrée dans la travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle remplacée à la même époque par une porte en aluminium. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. en briques.

Façade latérale plus sobre (r. Wauwermans, no 1) de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., percées à l'origine d'une fenêtre rect., de deux croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. de bois (voir façade avant), d'une porte de bois et d'un porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. ; baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. agrandies et pourvues de châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en aluminium depuis 1975. Façade arrière de l'aile g. présentant une même élévation que celle de la façade avant. Au r.d.ch. elle est précédée sur toute sa longueur par une terrasse surmontant l'entrée en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. du tunnel ferroviaire ; à l'origine cette terrasse était couverte par un auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. en zinc vitré à charpente de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. reposant sur une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. cintrée de colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. également en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion., limitée par une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage.. ArcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. act. vitrée et pourvue d'un 2e garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en briques, toiture d'origine act. remplacée par du roofing ; galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. se prolongeant à l'arrière de l'aile dr. jusqu'à une petite annexe abritant les toilettes.

![Chaussée de Louvain 195, anc. Gare de chemin de fer. Projet de 1884 (coll. SNCB n[s]o[/s] 420.008).](/medias/500/buildings/12100064_0195_Z01.JPG)

Deux escaliers de quatre volées de part et d'autre de la passerelle donnaient accès aux quais act. disparus. La grille en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., à g. de la façade avant, permettait également d'accéder aux quais. Ce passage latéral, les escaliers ainsi que les quais étaient à l'origine, comme la passerelle, couverts et garnis d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. ; de la couverture du passage ne subsiste act. que les beaux corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire. de pierre bleue. Les espaces sous les escaliers et les latrines ménagées dans l'épaisseur des murs limitant les quais sont act. condamnés.

Intérieur : revêtement de mosaïque d'origine partiellement conservé.

Inaugurée en 1885. Située sur le tronçon de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Namur-Luxembourg reliant la gare du N. à celle du quartier Léopold. Avec Etterbeek et Cerfontaine, elle compte parmi les rares gares de Belgique à posséder un pont à passerelle. Désaffectée comme gare depuis la Première Guerre mondiale.

Remarquable immeuble d'angle de plan en L, limité au S. par la ch. de Louvain, à l'O. par la r. Wauwermans, à l'E. et au N. par la r. de la Cible (les quais), se composant de deux corps de bâtiment attenants avec passerelle couverte. Façade principale ch. de Louvain, façade latérale en équerre r. Wauwermans.

L'aile g. comporte l'habitation et le bureau du chef de gare et la salle d'attente des 3e classes, l'aile dr. possède un grand hall d'entrée, à l'origine surmonté d'un lanterneau, la salle d'attente des 1res et des 2es, le bureau des postesOrnement répétitif formant une frise qui ressemble à de petites vagues recourbées en volute. et des télégraphes, le bureau des recettes et l'entrepôt. Les voies ferrées passent sous l'aile g., des escaliers permettant d'atteindre les deux quais. Aile dr. partiellement remaniée en 1975. Les accès aux quais ont été depuis lors condamnés.

Construction en briques avec éléments de pierre bleue, notamment pour les soubassementsPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., les bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. horizontaux, les cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition., les encadrements de fenêtre et de porte, les appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas., les chaperons et les ornements ; ancresPièce métallique apparente ou noyée dans l’enduit de façade, fixée à l’extrémité d’un tirant en fer pour solidariser les murs et les planchers. Il existe des ancres purement décoratives, non reliées à des tirants. décoratives en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage..

Façade avant : aile g. de deux niveaux et de respectivement trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. pour le r.d.ch. et quatre pour le 1er, sous toiture combinée d'ardoises. Aile dr. d'un seul niveau et de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et une travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle sous toiture combinée en roofing. SoubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. à bossagesBossage. Saillie de la face d’un bloc de pierre par rapport au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit un sur deux lorsqu’un parement présente une alternance d’assises de blocs en bossages et de blocs dont le parement reste au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit rustique lorsque son parement est d’une taille grossière. Il est dit continu lorsqu'il se prolonge sur une assise entière. rachetant la pente du terrain. Légère saillie des travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. couronnées de lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. pignons à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins. et à volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. de style baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). sous frontonsCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. cintrés et amortisAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. par des boules ; baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. étroites sous cornichesCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. cintrées reposant sur des piédroitsLes piédroits sont les éléments verticaux latéraux de l’encadrement d’une baie, portant son couvrement. ouvragés - dont la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de l'aile dr. surmontée d'un œil-de-bœuf -, tympansEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. ornés d'une palmetteOrnement symétrique dont la forme est proche de celle d’une palme. La palmette est parfois composée de feuilles d’acanthe.. Sous la lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. de l'aile dr. pierre de façade à deux registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. portant les inscriptions « STATION DE LA CHAUSSEE DE LOUVAIN » et « STATIE VAN DE LEUVENSCHEN STEENWEG ». BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect. ou croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. à encadrement plat et meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. profilés en pierre bleue sous arc de déchargeArc noyé dans un mur plein, qui surmonte généralement un linteau ou un autre couvrement et sert à le soulager. ; châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en bois. Une porte centrale à deux vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. en chêne entre des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. s'ouvre dans l'aile g.: baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. d'imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. ornée de palmettesOrnement symétrique dont la forme est proche de celle d’une palme. La palmette est parfois composée de feuilles d’acanthe. en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., couronnée d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. cintré briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. avec volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et amortiAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. d'une boule. Dans l'aile dr., porte semblable, partiellement vitrée, remplacée depuis 1975, de même que la baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. de dr., par une grande fenêtre rect. en aluminium. Porte de bois vitrée dans la travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle remplacée à la même époque par une porte en aluminium. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. en briques.

Façade latérale plus sobre (r. Wauwermans, no 1) de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., percées à l'origine d'une fenêtre rect., de deux croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. de bois (voir façade avant), d'une porte de bois et d'un porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. ; baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. agrandies et pourvues de châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en aluminium depuis 1975. Façade arrière de l'aile g. présentant une même élévation que celle de la façade avant. Au r.d.ch. elle est précédée sur toute sa longueur par une terrasse surmontant l'entrée en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. du tunnel ferroviaire ; à l'origine cette terrasse était couverte par un auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. en zinc vitré à charpente de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. reposant sur une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. cintrée de colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. également en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion., limitée par une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage.. ArcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. act. vitrée et pourvue d'un 2e garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en briques, toiture d'origine act. remplacée par du roofing ; galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. se prolongeant à l'arrière de l'aile dr. jusqu'à une petite annexe abritant les toilettes.

Deux escaliers de quatre volées de part et d'autre de la passerelle donnaient accès aux quais act. disparus. La grille en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., à g. de la façade avant, permettait également d'accéder aux quais. Ce passage latéral, les escaliers ainsi que les quais étaient à l'origine, comme la passerelle, couverts et garnis d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. ; de la couverture du passage ne subsiste act. que les beaux corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire. de pierre bleue. Les espaces sous les escaliers et les latrines ménagées dans l'épaisseur des murs limitant les quais sont act. condamnés.

Intérieur : revêtement de mosaïque d'origine partiellement conservé.

Classement 26.09.1996.

Sources

Archives

ACSJ/Urb./TP 16391 (1975).

Archives SNCB, plans nos 420001-420006.

Ouvrages

DEMEY, T., Les gares bruxelloises, un patrimoine méconnu, Bruxelles, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service des monuments et sites, 1994, pp. 34-35.

ACSJ/Urb./TP 16391 (1975).

Archives SNCB, plans nos 420001-420006.

Ouvrages

DEMEY, T., Les gares bruxelloises, un patrimoine méconnu, Bruxelles, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service des monuments et sites, 1994, pp. 34-35.

Arbres remarquables à proximité