Chapelle Sainte-Julienne et ancien couvent des Sœurs-Apôtres du Saint Sacrement

Rue de la Charité 41-45

Typologie(s)

monastère/abbaye/couvent

chapelle

chapelle

Intervenant(s)

J. HELLEPUTTE – architecte – 1886

J.-P. MARTIN – architecte – 1884

Styles

Néogothique

Néoclassicisme

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Saint-Josse-ten-Noode (DMS-DML - 1994-1997)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

1993-1995

id

Urban : 10917

Description

Chap. néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. et couvent néo-classique aménagés selon un plan en U, autour d'un jardin fermé (jouxtant la r. du Marteau), sur un terrain appartenant à la duchesse E.U. d'Arenberg.

Couvent construit en 1884 d'après les plans de l'arch. J.P. MARTIN, chap. sur des plans de 1866 de l'arch. Joris HELLEPUTTE de 1886 pour la congrégation des Sœurs-Apôtres du st Sacrement. Dédiée à ste Julienne et au sacrement de l'Eucharistie.

Chap.: implantée selon un plan en L au N.O. du couvent, cernée sur trois côtés par des parcelles voisines et accessible par une porte cochère constituant une servitude sur l'immeuble voisin (voir r. de la Charité, no 39). Datant de l'apogée du style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., cette chap. s'inscrit dans un courant architectural archéologico-religieux, influencé par J. B. BETHUNE et caractérisé par une interprétation contemporaine de l'architecture gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., une attention particulière portée à la construction rationnelle, l'expression des matériaux et une notion de l'espace originale, le tout animé d'une profonde spiritualité. Le plan fait apparaître un édifice orienté à nef unique, de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et un chevet à trois pans.

Le long de la façade S. de la chap. et se prolongeant le long de la façade arrière du couvent, un portiqueUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. voûté relie les deux bâtiments. Dans le coin S.O., petite tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'escalier circulaire. À dr. du chœur oratoire, sacristie et remises. Construction en briques et pierre bleue, notamment pour les cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition., corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire., et chaperons. À l' O., façade en grande partie cachée sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. droits, ajourée de trèfles et d'une rose au sommet. Entrée (r. de la Charité, no 41) par un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. de bois timbré d'une clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. et imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. munie d'une grille portant les mots : « VENICE - ADOREMUS ».

Le portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. donne sur un couloir néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. interrompu par une belle porte de bois néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. menant à un 2e couloir de même style sous bâtièreToit à deux versants. de bois, éclairé au N. par des panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. vitrés. De là, accès à la chap. par une porte à deux vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. en chêne néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., décorée de parchemins pliés. À dr. de la porte, tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'escalier circulaire (voir oratoire) dont la partie supérieure est à six pans, ponctuée par une flèche à égout retroussé d'ardoises et des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. à claire-voieUn élément est dit à claire-voie lorsqu’il est ajouré de petites ouvertures décoratives..

Façade S. : côté jardin intérieur, en maçonnerie sobre ; chap. décorée d'une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. en briques redentéesUn élément est dit en redent lorsqu'il est disposé de biais et fait saillie en petit éperon. Un élément animé de saillies de ce type est dit redenté ou à redents. sous cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube. continueUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées.. BâtièreToit à deux versants. d'ardoises avec lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. et crêteCrête de toit. Grillage ou ornement continu en terre cuite ou en métal, qui court au faîte du toit.. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. formant tripletGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. sous une rose, rythmées par des contreforts découpés et des arcs-boutants ; portiqueUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. voûté de deux niveaux sous toiture en appentisToit à un seul versant. en roofing, décorée d'une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. en briques dentée sous cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. et percée de petites fenêtres rect. à l'étage. Au r.d.ch., arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. TudorLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. reposant sur des corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire. en pierre bleue et voûte d'arêtes avec arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. doubleaux TudorLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. reposant sur des piliersSupport vertical de plan carré. carrés. Beau revêtement de dalles colorées formant un motif décoratif.

Façade E. : chœur comportant resp. travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. g. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. et travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. médiane et dr. percées de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. comme dans la façade S. de la chap.

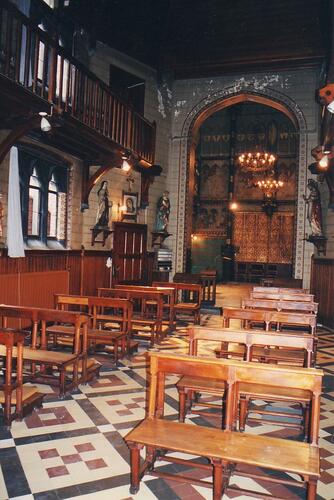

Intérieur de la chap. : riche décor néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., exceptionnellement intact, avec peintures polychromes : imitation de parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. en briques et en pierre blanche, peintures au pochoirPlaque ajourée de motifs sur laquelle on passe une brosse ou un pinceau pour peindre des décors répétitifs. et tableaux monumentaux sur enduitL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., maçonnerie et toile. Voûtes sur croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. avec arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. formerets, doubleaux brisésUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. et clefsClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. de voûte ornées d'une figure de Christ (dans le chœur) ou des symboles des quatre évangélistes (dans la nef) ; nervures en pierre bleue soutenues par de fines colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en pierre bleue polie, vernie et dorée, surmontées de chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets, sur un haut socleMassif surélevant un support ou une statue. polygonal ; à l'O. double jubé sous voûte sur croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. avec arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. formerets brisésUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. reposant sur des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. semblables à celles de la nef. Au 1er registreAlignement horizontal de baies sur un pignon., tribune sous toit plat, fermée par une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. reposant sur des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets, et par une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. décorée de quatre feuilles comportant des inscriptions ; 2e registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. limité par un garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... ajouré ; revêtement de carreaux polychromes émaillés formant un motif décoratif.

Oratoire et sacristie : à dr. et attenants au chœur, séparés de celui-ci par des grilles de bois. De plan rect., construction en brique et en pierre bleue ; façade O. de deux niveaux et cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous bâtièreToit à deux versants. d'ardoises, percée de trois énormes lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. droits et d'une lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. ; travée d'accèsTravée percée de la porte d’entrée. saillante sous tour de plan polygonal de trois niveaux, coiffée d'une flèche d'ardoises à égout retroussé, avec horloge sous toit d'ardoises ; trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percées de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. et de fenêtres à lancettes au niveau supérieur rythmés par des contreforts découpés et chanfreinésMoulure plate adoucissant une arête., travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. percée de fenêtres à traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. et de fenêtres rect., travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dr. éclairée par des fenêtres à croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. à encadrement en pierre bleue.

Intérieur de l'oratoire : une seule petite nef sous berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. lambrisséLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce., nervures identiques à celles de la chap., sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. de pierre bleue reposant sur des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. sobres non polies à socleMassif surélevant un support ou une statue. polygonal ; r.d.ch. lambrisséLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en bois ; aux trois côtés de l'étage, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de bois reposant sur des consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. avec arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. et surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. de part et d'autre ; sur parois enduitesL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., peintures imitant la pierre blanche et décorations polychromes, notamment autour des fenêtres et des arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. de l'arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. . Accès à la sacristie par un couloir et aux étages par un escalier en visEscalier à volée hélicoïdale tournant autour d'un noyau central..

Mobilier : bel ensemble homogène néo-gothique réalisé probablement sous la direction de HELLEPUTTE. Dans la nef, peintures murales à cinq registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. : imitation de draperies en vert et rouge, chemin de croix (sur toile), scènes de la vie de ste Julienne (sur toile), représentations symboliques - notamment les instruments de la Passion et les symboles eucharistiques - et anges portant des banderoles au registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. supérieur ; dans le chœur, quatre registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. seulement : imitation de draperies en rouge doré, préfigurations de l'Eucharistie, symboles et anges (voir nef). Autel principal en marbre rouge, vert et noir de Mazy. Tabernacle en laiton (1889), réalisé par J. WILLEMOFFE et FILS (Liège) d'après des dessins de J. HELLEPUTTE, conçu comme une châsse sous bâtièreToit à deux versants. et décoré de l'agneau pascal et d'un pélican entourés des symboles des quatre évangélistes, le tout en relief. Sur le tabernacle, un ciborium avec crucifix amortiAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. par un groupe de calvaire et flanqué de deux retables en laiton (1924) par A. H. HAAN (Anvers), ornés de symboles eucharistiques en relief ; utilisation de filigrane, d'émail, de pierres précieuses et de cristal de roche. Dans l'oratoire, bel autel de bois, avec le miraculeux enfant Jésus de Prague ; petit autel de l'oratoire comportant des reliques de Fanny Kestre et du cardinal Deschamps, fondateurs de la congrégation des Sœurs-Apôtres ; statues de saints et d'anges en plâtre doré sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. ; vitraux peints sur verre reçus par dons, représentant notamment ste Julienne, ste Marthe, st Félix de Valois et st François d'AssiseRang d’éléments de même hauteur posés de niveau dans une maçonnerie. L’assise désigne également la plate-forme d’un balcon ou d'une logette, portée d’ordinaire par des consoles et sur laquelle repose le garde-corps. ; bancs de communion en chêne décorés de panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. sculptés ; confessionnal en bois ; clôture du chœur en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage..

Couvent : édifice de quatre niveaux, le niveau supérieur partiellement en retrait ajouté en 1959, et de treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Façade simple, enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. et peinte, sur soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre bleue, rythmée horizontalement par le cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. mouluré sur les six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de g. du r.d.ch. et les appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. continusUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. sur les deux étages suivants. AppuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. en pierre bleue au r.d.ch. À l'extrême g., portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d'entrée rect. ; à l'extrême dr., porte à deux vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. avec imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. ; fenêtres rect., munies de grilles au r.d.ch. Ouvertures de cave identiques. FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. de trous de boulinTrou de boulin. Trou ménagé dans la maçonnerie, d’ordinaire dans l’entablement, afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois servant à accrocher un échafaudage à la façade. Le cache-boulin est le nom donné au couvercle qui ferme le trou de boulin. Celui-ci peut porter un décor comme une pointe de diamant, une étoile, une tête de lion, une rosace. et cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. sous la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. saillante du niveau supérieur.

Intérieur : r.d.ch., 3e et 4e niveaux récemment rénovés. Décoration stuquéeLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré. conservée dans les salons du 1er et du 2e étage. Dans le jardin, petite annexe vitrée à fenêtre gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. à petits-boisPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. de 1907. Act. propriété de l'ASBL Caritas Secours internationalLe style international prône la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, du mur-rideau et des matériaux modernes comme le béton armé. Le terme style international est plutôt utilisé pour caractériser le modernisme d'après-guerre..

Couvent construit en 1884 d'après les plans de l'arch. J.P. MARTIN, chap. sur des plans de 1866 de l'arch. Joris HELLEPUTTE de 1886 pour la congrégation des Sœurs-Apôtres du st Sacrement. Dédiée à ste Julienne et au sacrement de l'Eucharistie.

Chap.: implantée selon un plan en L au N.O. du couvent, cernée sur trois côtés par des parcelles voisines et accessible par une porte cochère constituant une servitude sur l'immeuble voisin (voir r. de la Charité, no 39). Datant de l'apogée du style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., cette chap. s'inscrit dans un courant architectural archéologico-religieux, influencé par J. B. BETHUNE et caractérisé par une interprétation contemporaine de l'architecture gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., une attention particulière portée à la construction rationnelle, l'expression des matériaux et une notion de l'espace originale, le tout animé d'une profonde spiritualité. Le plan fait apparaître un édifice orienté à nef unique, de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et un chevet à trois pans.

Le long de la façade S. de la chap. et se prolongeant le long de la façade arrière du couvent, un portiqueUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. voûté relie les deux bâtiments. Dans le coin S.O., petite tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'escalier circulaire. À dr. du chœur oratoire, sacristie et remises. Construction en briques et pierre bleue, notamment pour les cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition., corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire., et chaperons. À l' O., façade en grande partie cachée sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. droits, ajourée de trèfles et d'une rose au sommet. Entrée (r. de la Charité, no 41) par un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. de bois timbré d'une clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. et imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. munie d'une grille portant les mots : « VENICE - ADOREMUS ».

Le portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. donne sur un couloir néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. interrompu par une belle porte de bois néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. menant à un 2e couloir de même style sous bâtièreToit à deux versants. de bois, éclairé au N. par des panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. vitrés. De là, accès à la chap. par une porte à deux vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. en chêne néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., décorée de parchemins pliés. À dr. de la porte, tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'escalier circulaire (voir oratoire) dont la partie supérieure est à six pans, ponctuée par une flèche à égout retroussé d'ardoises et des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. à claire-voieUn élément est dit à claire-voie lorsqu’il est ajouré de petites ouvertures décoratives..

Façade S. : côté jardin intérieur, en maçonnerie sobre ; chap. décorée d'une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. en briques redentéesUn élément est dit en redent lorsqu'il est disposé de biais et fait saillie en petit éperon. Un élément animé de saillies de ce type est dit redenté ou à redents. sous cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube. continueUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées.. BâtièreToit à deux versants. d'ardoises avec lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. et crêteCrête de toit. Grillage ou ornement continu en terre cuite ou en métal, qui court au faîte du toit.. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. formant tripletGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. sous une rose, rythmées par des contreforts découpés et des arcs-boutants ; portiqueUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. voûté de deux niveaux sous toiture en appentisToit à un seul versant. en roofing, décorée d'une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. en briques dentée sous cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. et percée de petites fenêtres rect. à l'étage. Au r.d.ch., arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. TudorLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. reposant sur des corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire. en pierre bleue et voûte d'arêtes avec arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. doubleaux TudorLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. reposant sur des piliersSupport vertical de plan carré. carrés. Beau revêtement de dalles colorées formant un motif décoratif.

Façade E. : chœur comportant resp. travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. g. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. et travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. médiane et dr. percées de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. comme dans la façade S. de la chap.

Intérieur de la chap. : riche décor néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., exceptionnellement intact, avec peintures polychromes : imitation de parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. en briques et en pierre blanche, peintures au pochoirPlaque ajourée de motifs sur laquelle on passe une brosse ou un pinceau pour peindre des décors répétitifs. et tableaux monumentaux sur enduitL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., maçonnerie et toile. Voûtes sur croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. avec arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. formerets, doubleaux brisésUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. et clefsClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. de voûte ornées d'une figure de Christ (dans le chœur) ou des symboles des quatre évangélistes (dans la nef) ; nervures en pierre bleue soutenues par de fines colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en pierre bleue polie, vernie et dorée, surmontées de chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets, sur un haut socleMassif surélevant un support ou une statue. polygonal ; à l'O. double jubé sous voûte sur croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. avec arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. formerets brisésUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. reposant sur des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. semblables à celles de la nef. Au 1er registreAlignement horizontal de baies sur un pignon., tribune sous toit plat, fermée par une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. reposant sur des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets, et par une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. décorée de quatre feuilles comportant des inscriptions ; 2e registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. limité par un garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... ajouré ; revêtement de carreaux polychromes émaillés formant un motif décoratif.

Oratoire et sacristie : à dr. et attenants au chœur, séparés de celui-ci par des grilles de bois. De plan rect., construction en brique et en pierre bleue ; façade O. de deux niveaux et cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous bâtièreToit à deux versants. d'ardoises, percée de trois énormes lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. droits et d'une lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. ; travée d'accèsTravée percée de la porte d’entrée. saillante sous tour de plan polygonal de trois niveaux, coiffée d'une flèche d'ardoises à égout retroussé, avec horloge sous toit d'ardoises ; trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percées de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. et de fenêtres à lancettes au niveau supérieur rythmés par des contreforts découpés et chanfreinésMoulure plate adoucissant une arête., travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. percée de fenêtres à traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. et de fenêtres rect., travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dr. éclairée par des fenêtres à croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. à encadrement en pierre bleue.

Intérieur de l'oratoire : une seule petite nef sous berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. lambrisséLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce., nervures identiques à celles de la chap., sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. de pierre bleue reposant sur des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. sobres non polies à socleMassif surélevant un support ou une statue. polygonal ; r.d.ch. lambrisséLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en bois ; aux trois côtés de l'étage, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de bois reposant sur des consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. avec arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. en arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. et surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. de part et d'autre ; sur parois enduitesL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., peintures imitant la pierre blanche et décorations polychromes, notamment autour des fenêtres et des arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. de l'arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. . Accès à la sacristie par un couloir et aux étages par un escalier en visEscalier à volée hélicoïdale tournant autour d'un noyau central..

Mobilier : bel ensemble homogène néo-gothique réalisé probablement sous la direction de HELLEPUTTE. Dans la nef, peintures murales à cinq registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. : imitation de draperies en vert et rouge, chemin de croix (sur toile), scènes de la vie de ste Julienne (sur toile), représentations symboliques - notamment les instruments de la Passion et les symboles eucharistiques - et anges portant des banderoles au registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. supérieur ; dans le chœur, quatre registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. seulement : imitation de draperies en rouge doré, préfigurations de l'Eucharistie, symboles et anges (voir nef). Autel principal en marbre rouge, vert et noir de Mazy. Tabernacle en laiton (1889), réalisé par J. WILLEMOFFE et FILS (Liège) d'après des dessins de J. HELLEPUTTE, conçu comme une châsse sous bâtièreToit à deux versants. et décoré de l'agneau pascal et d'un pélican entourés des symboles des quatre évangélistes, le tout en relief. Sur le tabernacle, un ciborium avec crucifix amortiAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. par un groupe de calvaire et flanqué de deux retables en laiton (1924) par A. H. HAAN (Anvers), ornés de symboles eucharistiques en relief ; utilisation de filigrane, d'émail, de pierres précieuses et de cristal de roche. Dans l'oratoire, bel autel de bois, avec le miraculeux enfant Jésus de Prague ; petit autel de l'oratoire comportant des reliques de Fanny Kestre et du cardinal Deschamps, fondateurs de la congrégation des Sœurs-Apôtres ; statues de saints et d'anges en plâtre doré sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. ; vitraux peints sur verre reçus par dons, représentant notamment ste Julienne, ste Marthe, st Félix de Valois et st François d'AssiseRang d’éléments de même hauteur posés de niveau dans une maçonnerie. L’assise désigne également la plate-forme d’un balcon ou d'une logette, portée d’ordinaire par des consoles et sur laquelle repose le garde-corps. ; bancs de communion en chêne décorés de panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. sculptés ; confessionnal en bois ; clôture du chœur en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage..

Couvent : édifice de quatre niveaux, le niveau supérieur partiellement en retrait ajouté en 1959, et de treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Façade simple, enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. et peinte, sur soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre bleue, rythmée horizontalement par le cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. mouluré sur les six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de g. du r.d.ch. et les appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. continusUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. sur les deux étages suivants. AppuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. en pierre bleue au r.d.ch. À l'extrême g., portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d'entrée rect. ; à l'extrême dr., porte à deux vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. avec imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. ; fenêtres rect., munies de grilles au r.d.ch. Ouvertures de cave identiques. FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. de trous de boulinTrou de boulin. Trou ménagé dans la maçonnerie, d’ordinaire dans l’entablement, afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois servant à accrocher un échafaudage à la façade. Le cache-boulin est le nom donné au couvercle qui ferme le trou de boulin. Celui-ci peut porter un décor comme une pointe de diamant, une étoile, une tête de lion, une rosace. et cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. sous la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. saillante du niveau supérieur.

Intérieur : r.d.ch., 3e et 4e niveaux récemment rénovés. Décoration stuquéeLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré. conservée dans les salons du 1er et du 2e étage. Dans le jardin, petite annexe vitrée à fenêtre gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. à petits-boisPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. de 1907. Act. propriété de l'ASBL Caritas Secours internationalLe style international prône la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, du mur-rideau et des matériaux modernes comme le béton armé. Le terme style international est plutôt utilisé pour caractériser le modernisme d'après-guerre..

Classement 30.03.1989.

Sources

Archives

ACSJ/Urb./TP 2950 et 2986 (1884); 7447 (1907).

Collection Dexia Banque.

Coll. Katholieke Universiteit Leuven.

Périodiques

PAESMANS, S., « De Julianakapel te Sint-Joost-ten-Node », M & L, 5, 1982, pp. 24-34 .

ACSJ/Urb./TP 2950 et 2986 (1884); 7447 (1907).

Collection Dexia Banque.

Coll. Katholieke Universiteit Leuven.

Périodiques

PAESMANS, S., « De Julianakapel te Sint-Joost-ten-Node », M & L, 5, 1982, pp. 24-34 .