Ancien Hôtel Charlier. Actuellement Musée Charlier.

Avenue des Arts 16

Rue de la Charité 42

Typologie(s)

hôtel particulier

musée

musée

Intervenant(s)

Victor HORTA – architecte – 1892

INCONNU - ONBEKEND – 1844

INCONNU - ONBEKEND – 1903

Constantin-Émile MEUNIER – sculpteur

Styles

Art nouveau

Empire

Néoclassicisme

Néo-Louis XV, néo-rococo

Néo-Louis XVI

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Saint-Josse-ten-Noode (DMS-DML - 1994-1997)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

1993-1995

id

Urban : 10898

Description

Hôtel de maître dont l'aspect act. résulte de la réunion de deux immeubles d'esprit néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. acquis en 1890 par l'amateur d'art Henri Van Cutsem. Le plus vaste des deux, de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., avait été construit en 1844 sur une parcelle s'étendant jusqu'à la r. de la Charité. Sur l'emplacement des écuries et remises donnant sur cette rue, Van Cutsem fit ériger une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. d'exposition couverte d'une verrière, ouvrage attribué à Victor HORTA.

En 1892, il fit démolir et reconstruire la maison voisine (anc. no 15) de manière à l'intégrer à la 1re. Les façades furent unifiées, de même que les intérieurs. HORTA serait également l'auteur de ces aménagements comprenant e.a. l'édification d'une 2e galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. vitrée.

En 1903, construction d'une annexe au r.d.ch. sur la petite cour qui existait entre les deux galeriesUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant.. Van Cutsem disposait ainsi d'une vaste demeure où abriter ses importantes collections et recevoir ses amis artistes et amateurs d'art. De nombreux peintres et sculpteurs proches de l'avant-garde fréquentèrent son hôtel. Parmi eux, le sculpteur Guillaume CHARLIER, dont Van Cutsem fit son légataire universel.

Á la mort de Van Cutsem, en 1904, il hérita de l'hôtel et continua l'œuvre de mécénat de son protecteur. En 1924, la majeure partie des tableaux de la collection fut transférée à Tournai où un legs de Van Cutsem contribua à la construction du Musée des Beaux-ArtsStyle Beaux-Arts (de 1905 à 1930 environ). Courant architectural puisant son inspiration dans les grands styles français du XVIIIe siècle. Riche et ornementé, il se caractérise souvent par des élévations en (simili-)pierre blanche et/ou brique orangée ainsi que par l’usage du fer forgé pour les garde-corps et la porte.. la mort de CHARLIER, en 1925, l'hôtel et les biens qu'il abritait furent légués à la commune de Saint-Josse. Le 21 octobre 1928, la demeure devint le Musée Charlier.

Consolidation du bâtiment dans les années 1960 et 1994.

Classé dans sa totalité par AR du 15 juillet 1993.

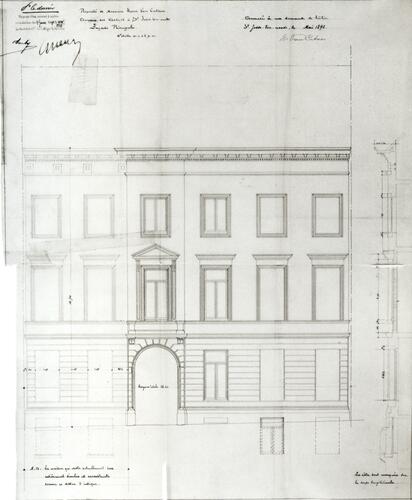

Six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et trois niveaux de hauteur décroissante sur socleMassif surélevant un support ou une statue. de pierre bleue et sous toiture en bâtièreToit à deux versants. couverte de tuiles. Façade enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. et peinte marquée horizontalement par les refendsLe refend est un canal dans un parement, accusant ou simulant le tracé de joints d'un appareil à bossages. du r.d.ch. et le bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. séparant celui-ci des étages, ainsi que par la friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. scandée de cache-boulinsTrou de boulin. Trou ménagé dans la maçonnerie, d’ordinaire dans l’entablement, afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois servant à accrocher un échafaudage à la façade. Le cache-boulin est le nom donné au couvercle qui ferme le trou de boulin. Celui-ci peut porter un décor comme une pointe de diamant, une étoile, une tête de lion, une rosace. sous la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube. et mutulesModillons de l’ordre dorique. Éléments décoratifs en forme de dé assez plat, répétés sous une corniche.. Pierre bleue pour le socleMassif surélevant un support ou une statue. profilé, les cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition., le bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. et les chambranles des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. des étages. Au r.d.ch., baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect., protégées par des contrevents et porte cochère dont les vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. à panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. sont surmontés d'un tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. à petits-boisPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. rayonnants. L'encadrement de la porte est en pierre bleue. Au bel étage chaque baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. est enrichie d'un élément d'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. ou d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. à la travée d'accèsTravée percée de la porte d’entrée., dont la baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. est en outre devancée par un balcon sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console..

R. de la Charité, à g. : sur cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., élévation aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. de la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. en pierre de taille et briques enduitesL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., sur socleMassif surélevant un support ou une statue. de pierre bleue percé de fenêtres bombées et grillées, ainsi que d'une porte accostée de deux fenêtres latérales. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. en bois sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. sous la couverture vitrée. À dr. : élévation d'une seule travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sur trois niveaux, façade en brique délimitée par un chaînage en pierre bleue. Série de fenêtres à linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. et appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. de pierre bleue, marquées par les allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. en creux. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. simple en pierre bleue.

En 1892, il fit démolir et reconstruire la maison voisine (anc. no 15) de manière à l'intégrer à la 1re. Les façades furent unifiées, de même que les intérieurs. HORTA serait également l'auteur de ces aménagements comprenant e.a. l'édification d'une 2e galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. vitrée.

En 1903, construction d'une annexe au r.d.ch. sur la petite cour qui existait entre les deux galeriesUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant.. Van Cutsem disposait ainsi d'une vaste demeure où abriter ses importantes collections et recevoir ses amis artistes et amateurs d'art. De nombreux peintres et sculpteurs proches de l'avant-garde fréquentèrent son hôtel. Parmi eux, le sculpteur Guillaume CHARLIER, dont Van Cutsem fit son légataire universel.

Á la mort de Van Cutsem, en 1904, il hérita de l'hôtel et continua l'œuvre de mécénat de son protecteur. En 1924, la majeure partie des tableaux de la collection fut transférée à Tournai où un legs de Van Cutsem contribua à la construction du Musée des Beaux-ArtsStyle Beaux-Arts (de 1905 à 1930 environ). Courant architectural puisant son inspiration dans les grands styles français du XVIIIe siècle. Riche et ornementé, il se caractérise souvent par des élévations en (simili-)pierre blanche et/ou brique orangée ainsi que par l’usage du fer forgé pour les garde-corps et la porte.. la mort de CHARLIER, en 1925, l'hôtel et les biens qu'il abritait furent légués à la commune de Saint-Josse. Le 21 octobre 1928, la demeure devint le Musée Charlier.

Consolidation du bâtiment dans les années 1960 et 1994.

Classé dans sa totalité par AR du 15 juillet 1993.

Six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et trois niveaux de hauteur décroissante sur socleMassif surélevant un support ou une statue. de pierre bleue et sous toiture en bâtièreToit à deux versants. couverte de tuiles. Façade enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. et peinte marquée horizontalement par les refendsLe refend est un canal dans un parement, accusant ou simulant le tracé de joints d'un appareil à bossages. du r.d.ch. et le bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. séparant celui-ci des étages, ainsi que par la friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. scandée de cache-boulinsTrou de boulin. Trou ménagé dans la maçonnerie, d’ordinaire dans l’entablement, afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois servant à accrocher un échafaudage à la façade. Le cache-boulin est le nom donné au couvercle qui ferme le trou de boulin. Celui-ci peut porter un décor comme une pointe de diamant, une étoile, une tête de lion, une rosace. sous la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube. et mutulesModillons de l’ordre dorique. Éléments décoratifs en forme de dé assez plat, répétés sous une corniche.. Pierre bleue pour le socleMassif surélevant un support ou une statue. profilé, les cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition., le bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. et les chambranles des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. des étages. Au r.d.ch., baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect., protégées par des contrevents et porte cochère dont les vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. à panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. sont surmontés d'un tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. à petits-boisPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. rayonnants. L'encadrement de la porte est en pierre bleue. Au bel étage chaque baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. est enrichie d'un élément d'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. ou d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. à la travée d'accèsTravée percée de la porte d’entrée., dont la baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. est en outre devancée par un balcon sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console..

R. de la Charité, à g. : sur cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., élévation aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. de la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. en pierre de taille et briques enduitesL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., sur socleMassif surélevant un support ou une statue. de pierre bleue percé de fenêtres bombées et grillées, ainsi que d'une porte accostée de deux fenêtres latérales. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. en bois sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. sous la couverture vitrée. À dr. : élévation d'une seule travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sur trois niveaux, façade en brique délimitée par un chaînage en pierre bleue. Série de fenêtres à linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. et appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. de pierre bleue, marquées par les allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. en creux. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. simple en pierre bleue.

Intérieur

De style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles., principalement d'inspiration néo-Louis XVILe style néo-Louis XVI se développe à partir de 1910 environ. Il reprend des éléments typiques du néoclassicisme contemporain du règne de Louis XVI : noeud de ruban, médaillons ovales, lauriers, faisceau de licteurs, etc. et EmpireStyle Empire (de 1800 à 1850 environ). Tendance particulière du néoclassicisme caractérisée par un décor d’inspiration archéologique (palmettes, sphinx, griffons, etc.), issu de l’Antiquité grecque, romaine ou égyptienne. pour la partie de g., avec une influence plus moderne annonciatrice de l'Art nouveauStyle Art nouveau (de 1893 à 1914 environ). Mouvement international, avec de fortes variantes locales, né en réaction aux styles « néo ». En Belgique, ce courant connaît deux tendances : d’un côté, sous l’égide de Victor Horta, l'Art nouveau « floral », aux lignes organiques ; de l’autre, l'Art nouveau géométrique, influencé par l'art de Paul Hankar ou la Sécession viennoise. pour la partie de dr. et les galeriesUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. s'articulant autour du vestibule et de la cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier.. Au r.d.ch., après avoir franchi le hall autour duquel s'articulent en U l'ensemble des pièces, on pénètre à g. dans un petit salon. Celui-ci est séparé du fumoir, dit Salon Charlier, situé en façade, et de la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de peinture par des vitrines formant cloisons. Ces vitrines à montants métalliques et décor floral sont attribuées à V. HORTA.

Formant un angle aigu avec la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de peinture et couvert comme elle d'une verrière, le Salon de musique donne accès au Salon chinois et, en façade, à un boudoir. Cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. lambrisséeLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. intégrant un panneauLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. peint de C. MEUNIER.

Au 1er étage : Salon des rencontres avec dessus de porteUne fenêtre est dite en dessus de porte lorsqu’elle surmonte une porte sans être directement en contact avec elle : la porte est séparée de la fenêtre par un petit pan de mur ou par un entablement ; porte et fenêtre possèdent chacune un encadrement propre. peints par Guillaume VAN STRYDONCK, Franz COURTENS et Louis PION ; Salon Louis XVILe style néo-Louis XVI se développe à partir de 1910 environ. Il reprend des éléments typiques du néoclassicisme contemporain du règne de Louis XVI : noeud de ruban, médaillons ovales, lauriers, faisceau de licteurs, etc. ; Salon EmpireStyle Empire (de 1800 à 1850 environ). Tendance particulière du néoclassicisme caractérisée par un décor d’inspiration archéologique (palmettes, sphinx, griffons, etc.), issu de l’Antiquité grecque, romaine ou égyptienne. ; Salon Louis XVLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques. ; Chambre EmpireStyle Empire (de 1800 à 1850 environ). Tendance particulière du néoclassicisme caractérisée par un décor d’inspiration archéologique (palmettes, sphinx, griffons, etc.), issu de l’Antiquité grecque, romaine ou égyptienne. ; Salon du Christ ; Salon à la tapisserie.

Au 2e étage : pièces de service et musée du folklore communal.

L'ensemble des pièces conserve son décor et son mobilier d'origine. Collection d'objets de curiosité et de style : argenterie, cristallerie et faïencerie européennes des XVIIIe et XIXe s. ; tapisseries de Bruxelles, d'Audenaerde et d'Aubusson ; mobilier français de style ; mobilier de la Chine du S. de la fin du XIXe s. Sculptures de Guillaume CHARLIER et œuvres de peintres du XIXe s., tels que Emile WAUTERS, Constantin MEUNIER, Antoine WIERTZ, A. STEVENS, Eugène LAERMANS, Isidore VERHEYDEN.

Classement, AG 15.07.1993.

Sources

Archives

ACSJ/Urb./TP 33 (1844), 3641 (1889), 3854 (1890), 4341 (1892), 6578 (1903).

CRMS, MMC/CM/3.23 (07.03.1991).

Ouvrages

DU JACQUIER, Y., Saint-Josse-ten-Noode au temps des équipages. Nouvelles promenades à bâtons rompus., La Hulpe, 1963, pp. 106-112.

HORTA, V., Victor Horta : Mémoires, Ministère de la Communauté française de Belgique, Bruxelles, 1985, p. 182.

ACSJ/Urb./TP 33 (1844), 3641 (1889), 3854 (1890), 4341 (1892), 6578 (1903).

CRMS, MMC/CM/3.23 (07.03.1991).

Ouvrages

DU JACQUIER, Y., Saint-Josse-ten-Noode au temps des équipages. Nouvelles promenades à bâtons rompus., La Hulpe, 1963, pp. 106-112.

HORTA, V., Victor Horta : Mémoires, Ministère de la Communauté française de Belgique, Bruxelles, 1985, p. 182.

Arbres remarquables à proximité