Ancien dépôt de tramways de la société anonyme Le Chemin de fer à Voie étroite de Bruxelles

Avenue de l'Hippodrome 158-170

Typologie(s)

dépôt de tramways

Intervenant(s)

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Inventaire(s)

- Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Ixelles (DMS-DML - 2005-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2011-2013

id

Urban : 21494

Description

Le dépôt consiste en un complexe progressivement construit à partir de 1884 sur un terrain situé en bordure de l'avenue de l'Hippodrome et de la rue du Bourgmestre.

Historique

Lorsque Félix Vellut, un ingénieur saint-gillois, obtient par arrêté royal du 11.02.1884 la concession des tramways à vapeur d'Ixelles, il crée pour la circonstance, le 01.05.1884, la société anonyme du Chemin de fer à Voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boondael avec la participation de la Compagnie générale des Railways à voie étroite.

La société exploite alors cinq lignes qui lui ont été concédées, et deux lignes affermées par la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux. Les concessions se rapportent à trois lignes partant de la Porte de Namur et reliant celle-ci à l'actuel rond-point de l'Étoile (anciennement place de la Petite Suisse), à l'avenue de Tervueren et à la chaussée de la Hulpe (hippodrome de Boitsfort); une ligne allant de la rue Royale à l'avenue de Tervueren; une ligne reliant la place Saint-Josse à Tervueren. Les trois premières lignes sont inaugurées dès le 14.07.1884.

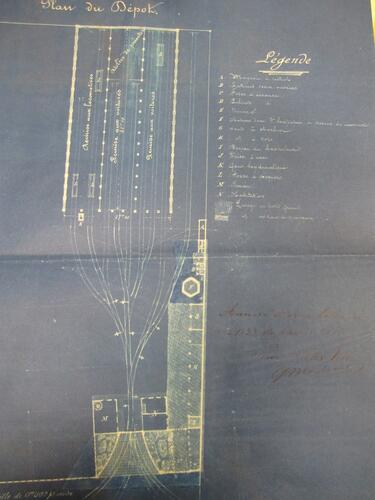

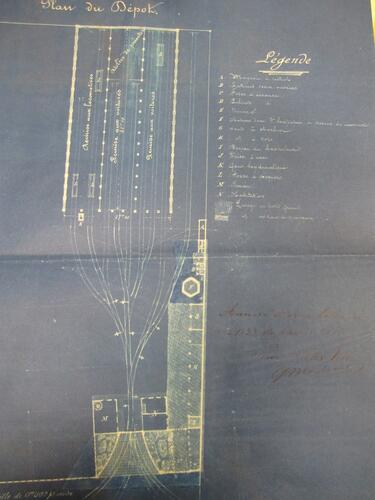

La société du Chemin de fer à Voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boondael fait construire, avenue de l'Hippodrome, le dépôt qui existe toujours aujourd'hui. Il se compose alors de bureaux, de remises pour les locomotives et les voitures, d'ateliers de réparation et d'entretien. Au départ, huit voies permettent de remiser une centaine de véhicules. Des travaux d'agrandissement successifs sont ensuite réalisés, augmentant la superficie du dépôt qui accueille jusqu'à 47 voies. Le développement du dépôt atteint une longueur de six kilomètres, offrant la possibilité de garer 550 véhicules.

Dans les années 1887-1889, on se tourne vers la traction électrique progressivement appliquée à l'ensemble du réseau dans les années 1890 (les lignes de Tervuren et de Boitsfort sont électrifiées en 1897 en vue de l'Exposition internationale).

Pour fournir aux trams le courant nécessaire, une usine destinée à abriter une centrale électrique est construite en 1896 au dépôt de l'avenue de l'Hippodrome. Cette usine (toujours existante), ainsi que l'ensemble de l'équipement électrique de la société, sont confiés à la société carolorégienne Électricité et Hydraulique.

En 1899, la société Ixelles-Boondael est absorbée par les Tramways bruxellois (1874) qui reprennent l'exploitation du dépôt ainsi que le matériel roulant et les installations fixes (bureaux, ateliers, dépôts, voies, etc.).

De 1900 à 1913, la société entreprend plusieurs transformations et travaux d'agrandissements et notamment la construction: d'un bâtiment à usage de bureaux à droite de l'entrée de l'avenue de l'Hippodrome (démoli pour faire place à l'immeuble actuel de 1941) en 1900 puis en 1906 de l'extension latérale vers la rue du Bourgmestre (toujours existante), d'écuries (la traction chevaline coexistant avec la traction électrique jusqu'en 1914) et d'une nouvelle remise pour voitures. En 1913, agrandissement des halles vers la chaussée de Boondael.

Le bâtiment technique et administratif situé à droite de l'entrée principale, à front de l'avenue de l'Hippodrome, date de 1941 (architecte Willy Van Hove). Il remplace un bâtiment plus ancien, de 1900.

Description

Centrale électrique

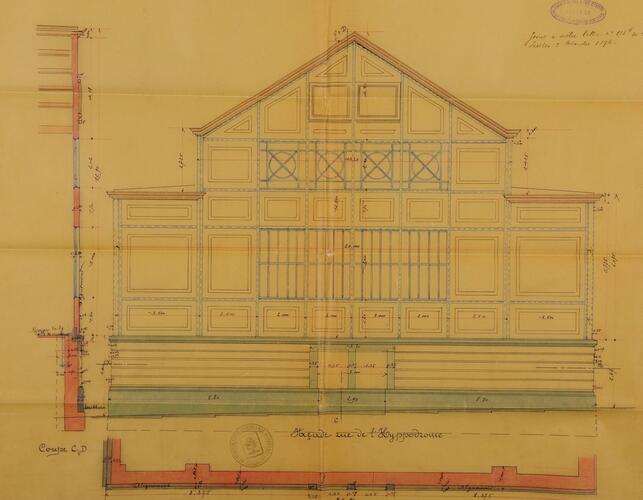

Au n°158, à gauche de l'entrée principale, ancienne usine d'électricité (1896) consistant en un hall de plan rectangulaire, en briques et éléments en pierre bleue, à structure métallique apparente. Façades-pignon, celle donnant sur l'avenue étant largement percée de deux niveaux de fenêtres en bandeauFenêtre percée sur une grande partie de la largeur de la façade et formant visuellement un bandeau. à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques (remplacés selon un profil identique aux anciens). À l'origine, rez-de-chaussée uniquement percé au centre d'une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. géminée aujourd'hui murée. La porte à droite a été percée ultérieurement (1909).

Vers la cour, longue façade latérale de dix travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dont seules les cinq premières travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. reflètent encore l'aspect originel (briques et structure métallique apparente); elles sont percées de hautes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques à petits-fersPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis.. PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à redentsUn élément est dit en redent lorsqu'il est disposé de biais et fait saillie en petit éperon. Un élément animé de saillies de ce type est dit redenté ou à redents. en façade arrière.

Dans la prolongation de l'ancienne centrale électrique, hangar de douze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et deux niveaux.

Bâtiment d'exploitation

À droite de l'entrée principale, bâtiment administratif et technique (n°170), architecte Willy Van Hove, 1941.

Il compte trois niveaux sous toiture plate, en briques de teinte beige et rehaussé d'éléments de pierre bleue. Vers l'avenue, étages presque entièrement occupés d'un orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. de plan courbe. Vers la cour, annexe d'un seul niveau sous toiture plate accolé à la façade latérale. Façades percées de fenêtres pour la plupart en bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade..

Remises

Elles consistent en une série de six hangars, dont les façades-pignon s'alignent au fond de la cour (la sixième n'étant pas visible depuis la voie publique).

Les trois halles centrales seraient les plus anciennes (elles apparaissent sur le plan d'aménagement du dépôt daté de 1884). Fortement modifiés lors de la rénovation du site entreprise au début des années 1990, les intérieurs étaient à l'origine couverts d'une charpente en bois soutenue par des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion.. Leurs pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. ont été recouverts d'un bardage en PVC. Les autres halls situés à gauche et le hall situé à droite non visible depuis la voie publique, sont quant à eux couverts d'une structure métallique à deux pentes (lanternon central vitré éclairant et donnant ventilation), portée par des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion.. Elles résultent d'agrandissements ultérieurs.

Ces remises s'étendent jusqu'à hauteur de la chaussée de Boondael (1913) où elles s'adossent à un mur de clôture en briques, comptant vingt travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre., dont quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. centrales plus haute portant, sous la rive, l'inscription «Tramways bruxellois».

Dépôt latéral

Toiture portée par une charpente métallique. Le pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. arrière du dépôt vers les remises de voitures (est également vitré dans sa partie supérieure).

Dépôt latéral vers la rue du Bourgmestre

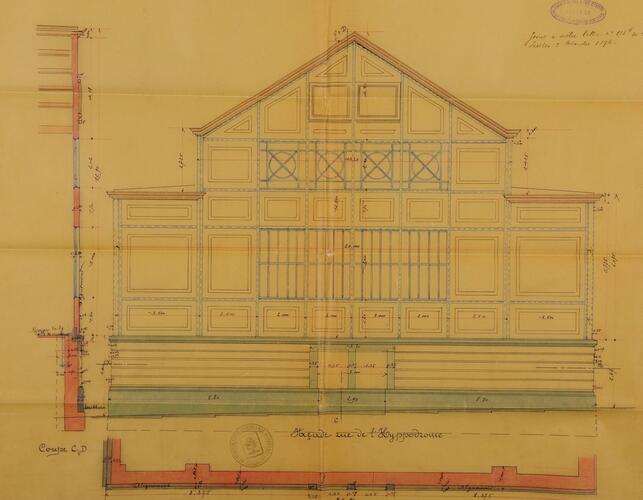

Hangar de deux niveaux sous toiture. Propriété clôturée d'un mur en briques rehaussée de pierre bleue construit en 1923. Il compte cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percées à hauteur du deuxième niveau de fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par trois –qui rappelle l'architecture caractéristique des dépôts de tramways du début du XXe siècle (voir par exemple le dépôt de la société anonyme Les Tramways bruxellois sis avenue du Roi n°19 à Saint-Gilles, 1900).

Historique

Lorsque Félix Vellut, un ingénieur saint-gillois, obtient par arrêté royal du 11.02.1884 la concession des tramways à vapeur d'Ixelles, il crée pour la circonstance, le 01.05.1884, la société anonyme du Chemin de fer à Voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boondael avec la participation de la Compagnie générale des Railways à voie étroite.

La société exploite alors cinq lignes qui lui ont été concédées, et deux lignes affermées par la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux. Les concessions se rapportent à trois lignes partant de la Porte de Namur et reliant celle-ci à l'actuel rond-point de l'Étoile (anciennement place de la Petite Suisse), à l'avenue de Tervueren et à la chaussée de la Hulpe (hippodrome de Boitsfort); une ligne allant de la rue Royale à l'avenue de Tervueren; une ligne reliant la place Saint-Josse à Tervueren. Les trois premières lignes sont inaugurées dès le 14.07.1884.

La société du Chemin de fer à Voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boondael fait construire, avenue de l'Hippodrome, le dépôt qui existe toujours aujourd'hui. Il se compose alors de bureaux, de remises pour les locomotives et les voitures, d'ateliers de réparation et d'entretien. Au départ, huit voies permettent de remiser une centaine de véhicules. Des travaux d'agrandissement successifs sont ensuite réalisés, augmentant la superficie du dépôt qui accueille jusqu'à 47 voies. Le développement du dépôt atteint une longueur de six kilomètres, offrant la possibilité de garer 550 véhicules.

Dans les années 1887-1889, on se tourne vers la traction électrique progressivement appliquée à l'ensemble du réseau dans les années 1890 (les lignes de Tervuren et de Boitsfort sont électrifiées en 1897 en vue de l'Exposition internationale).

Pour fournir aux trams le courant nécessaire, une usine destinée à abriter une centrale électrique est construite en 1896 au dépôt de l'avenue de l'Hippodrome. Cette usine (toujours existante), ainsi que l'ensemble de l'équipement électrique de la société, sont confiés à la société carolorégienne Électricité et Hydraulique.

En 1899, la société Ixelles-Boondael est absorbée par les Tramways bruxellois (1874) qui reprennent l'exploitation du dépôt ainsi que le matériel roulant et les installations fixes (bureaux, ateliers, dépôts, voies, etc.).

De 1900 à 1913, la société entreprend plusieurs transformations et travaux d'agrandissements et notamment la construction: d'un bâtiment à usage de bureaux à droite de l'entrée de l'avenue de l'Hippodrome (démoli pour faire place à l'immeuble actuel de 1941) en 1900 puis en 1906 de l'extension latérale vers la rue du Bourgmestre (toujours existante), d'écuries (la traction chevaline coexistant avec la traction électrique jusqu'en 1914) et d'une nouvelle remise pour voitures. En 1913, agrandissement des halles vers la chaussée de Boondael.

Le bâtiment technique et administratif situé à droite de l'entrée principale, à front de l'avenue de l'Hippodrome, date de 1941 (architecte Willy Van Hove). Il remplace un bâtiment plus ancien, de 1900.

Description

Centrale électrique

Au n°158, à gauche de l'entrée principale, ancienne usine d'électricité (1896) consistant en un hall de plan rectangulaire, en briques et éléments en pierre bleue, à structure métallique apparente. Façades-pignon, celle donnant sur l'avenue étant largement percée de deux niveaux de fenêtres en bandeauFenêtre percée sur une grande partie de la largeur de la façade et formant visuellement un bandeau. à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques (remplacés selon un profil identique aux anciens). À l'origine, rez-de-chaussée uniquement percé au centre d'une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. géminée aujourd'hui murée. La porte à droite a été percée ultérieurement (1909).

Vers la cour, longue façade latérale de dix travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dont seules les cinq premières travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. reflètent encore l'aspect originel (briques et structure métallique apparente); elles sont percées de hautes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques à petits-fersPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis.. PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à redentsUn élément est dit en redent lorsqu'il est disposé de biais et fait saillie en petit éperon. Un élément animé de saillies de ce type est dit redenté ou à redents. en façade arrière.

Dans la prolongation de l'ancienne centrale électrique, hangar de douze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et deux niveaux.

Bâtiment d'exploitation

À droite de l'entrée principale, bâtiment administratif et technique (n°170), architecte Willy Van Hove, 1941.

Il compte trois niveaux sous toiture plate, en briques de teinte beige et rehaussé d'éléments de pierre bleue. Vers l'avenue, étages presque entièrement occupés d'un orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. de plan courbe. Vers la cour, annexe d'un seul niveau sous toiture plate accolé à la façade latérale. Façades percées de fenêtres pour la plupart en bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade..

Remises

Elles consistent en une série de six hangars, dont les façades-pignon s'alignent au fond de la cour (la sixième n'étant pas visible depuis la voie publique).

Les trois halles centrales seraient les plus anciennes (elles apparaissent sur le plan d'aménagement du dépôt daté de 1884). Fortement modifiés lors de la rénovation du site entreprise au début des années 1990, les intérieurs étaient à l'origine couverts d'une charpente en bois soutenue par des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion.. Leurs pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. ont été recouverts d'un bardage en PVC. Les autres halls situés à gauche et le hall situé à droite non visible depuis la voie publique, sont quant à eux couverts d'une structure métallique à deux pentes (lanternon central vitré éclairant et donnant ventilation), portée par des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion.. Elles résultent d'agrandissements ultérieurs.

Ces remises s'étendent jusqu'à hauteur de la chaussée de Boondael (1913) où elles s'adossent à un mur de clôture en briques, comptant vingt travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre., dont quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. centrales plus haute portant, sous la rive, l'inscription «Tramways bruxellois».

Dépôt latéral

Toiture portée par une charpente métallique. Le pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. arrière du dépôt vers les remises de voitures (est également vitré dans sa partie supérieure).

Dépôt latéral vers la rue du Bourgmestre

Hangar de deux niveaux sous toiture. Propriété clôturée d'un mur en briques rehaussée de pierre bleue construit en 1923. Il compte cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percées à hauteur du deuxième niveau de fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par trois –qui rappelle l'architecture caractéristique des dépôts de tramways du début du XXe siècle (voir par exemple le dépôt de la société anonyme Les Tramways bruxellois sis avenue du Roi n°19 à Saint-Gilles, 1900).

Sources

Archives

ACI/Urb. 168-158, 168-170.

Ouvrages

COSAERT, É., DELMELLE, J., Histoire des transports publics à Bruxelles La Belle Époque, tome 1, Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB-MIVB), Bruxelles, 1976, pp.146-151, 193-205, 224.

CULOT, M. (dir.), Ixelles. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980-1982, fiche 89.

JACQUEMYNS, G., Histoire contemporaine du Grand Bruxelles, Bruxelles, 1936, pp.214-221.

Petite histoire du transport public à Bruxelles, Société des Transports Intercommunaux Bruxellois, Bruxelles, 2007, pp. 2-8.

Périodiques

ROBEYNS, M., «Les premiers trams à Ixelles», Mémoires d'Ixelles, 9, 1983.

ACI/Urb. 168-158, 168-170.

Ouvrages

COSAERT, É., DELMELLE, J., Histoire des transports publics à Bruxelles La Belle Époque, tome 1, Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB-MIVB), Bruxelles, 1976, pp.146-151, 193-205, 224.

CULOT, M. (dir.), Ixelles. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980-1982, fiche 89.

JACQUEMYNS, G., Histoire contemporaine du Grand Bruxelles, Bruxelles, 1936, pp.214-221.

Petite histoire du transport public à Bruxelles, Société des Transports Intercommunaux Bruxellois, Bruxelles, 2007, pp. 2-8.

Périodiques

ROBEYNS, M., «Les premiers trams à Ixelles», Mémoires d'Ixelles, 9, 1983.