Typologie(s)

Banc

Intervenant(s)

Gédéon BORDIAU – architecte – 1897

Styles

Néoclassicisme

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Extension Est (Apeb - 2006-2009)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2009-2010

id

Urban : 18719

Description

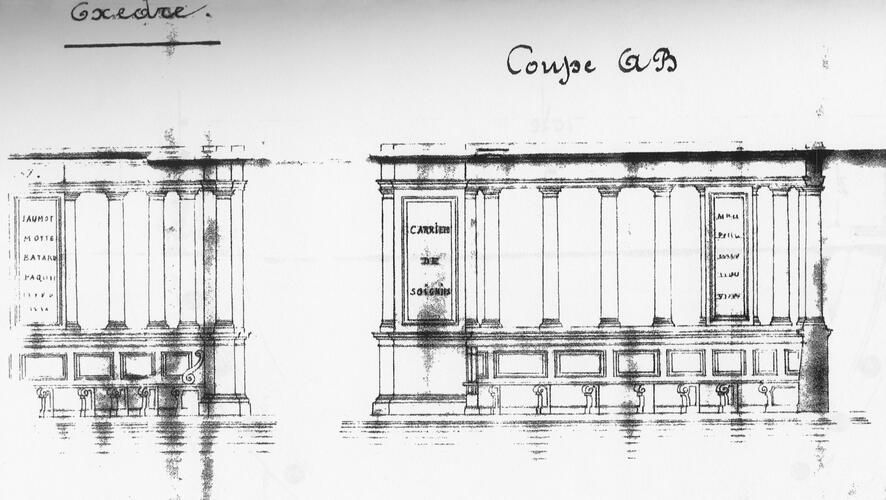

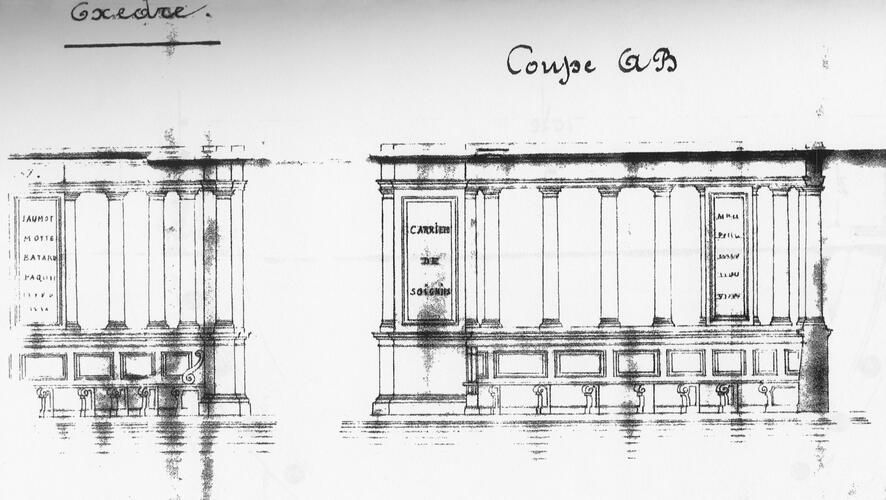

Situées de part et d’autre de l’allée centrale du parc côté ouest, deux exèdres à colonnadeRangée de colonnes et l'entablement qu'elles supportent. néoclassiquesLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. en petit granit du Hainaut, conçues en 1897 à l’occasion de l’Exposition universelle par Gédéon Bordiau, l’architecte en charge de l’événement.

![Gravure représentant l’une des exèdres conçues par Gédéon Bordiau à l’occasion de l’Exposition universelle de 1897, [i]Bruxelles Exposition 1897[/i], Rossel, Bruxelles, 1897, p. 226 (collection AAM).](/medias/500/buildings/10005026_A013_W01.jpg)

Destinées à être conservées après l’Exposition, ces fabriques de jardin sont conçues à la fois comme des lieux de reposPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. et comme des éléments structurants du parc. Elles sont en effet implantées dans l’axe des deux pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. conçus par Bordiau en 1880, dont la verrière semi-circulaire répond à la forme concave des exèdres. Seul le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. nord subsiste toutefois aujourd’hui (voir le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire) son pendant sud ayant été remplacé par un bâtiment modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. (voir les Musées royaux d’Art et d’Histoire). La pierre des exèdres fut fournie gratuitement par les maîtres de carrière hennuyers, qui voyaient en l’Exposition une occasion de promouvoir leur industrie. L’État prit quant à lui en charge les frais du chantier.

De plan en demi-cercle, les exèdres présentent un stylobate orné de tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau., enserrant un banc sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console., celui de l’édifice sud aujourd’hui lacunaire. La colonnadeRangée de colonnes et l'entablement qu'elles supportent. est formée par des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à base attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. et chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. toscan, ainsi que par quatre larges piliersSupport vertical de plan carré. flanqués de colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. engagéesUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur., l’ensemble sous entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. toscan.

Selon le projet, l’entablement devait porter la mention « Exposition internationale de 1897 » et les piliersSupport vertical de plan carré. une série de noms, peut-être ceux des maîtres de carrière.

Classement 18.11.1976.

![Gravure représentant l’une des exèdres conçues par Gédéon Bordiau à l’occasion de l’Exposition universelle de 1897, [i]Bruxelles Exposition 1897[/i], Rossel, Bruxelles, 1897, p. 226 (collection AAM).](/medias/500/buildings/10005026_A013_W01.jpg)

Destinées à être conservées après l’Exposition, ces fabriques de jardin sont conçues à la fois comme des lieux de reposPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. et comme des éléments structurants du parc. Elles sont en effet implantées dans l’axe des deux pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. conçus par Bordiau en 1880, dont la verrière semi-circulaire répond à la forme concave des exèdres. Seul le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. nord subsiste toutefois aujourd’hui (voir le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire) son pendant sud ayant été remplacé par un bâtiment modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. (voir les Musées royaux d’Art et d’Histoire). La pierre des exèdres fut fournie gratuitement par les maîtres de carrière hennuyers, qui voyaient en l’Exposition une occasion de promouvoir leur industrie. L’État prit quant à lui en charge les frais du chantier.

De plan en demi-cercle, les exèdres présentent un stylobate orné de tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau., enserrant un banc sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console., celui de l’édifice sud aujourd’hui lacunaire. La colonnadeRangée de colonnes et l'entablement qu'elles supportent. est formée par des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à base attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. et chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. toscan, ainsi que par quatre larges piliersSupport vertical de plan carré. flanqués de colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. engagéesUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur., l’ensemble sous entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. toscan.

Selon le projet, l’entablement devait porter la mention « Exposition internationale de 1897 » et les piliersSupport vertical de plan carré. une série de noms, peut-être ceux des maîtres de carrière.

Classement 18.11.1976.

Sources

Archives

AGR/Ministère des Travaux publics, Administration des Ponts et Chaussées, Bâtiments civils, inventaire T039/07, indicateur 602, boîte 163.

Ouvrages

BOAS, S., CORTEN, I., Inventaire du petit patrimoine du parc du Cinquantenaire, étude inédite réalisée pour la Fondation Roi Baudouin, 2002-2003.

CARTUYVELS, S., Parc du Cinquantenaire, histoire du parc, étude inédite réalisée pour la Fondation Roi Baudouin, 2003, p. 128.

HENNAUT, E. (dir.), Parc du Cinquantenaire, le complexe architectural dans ses relations avec le parc, étude réalisée pour la Fondation Roi Baudouin, Archives d’Architecture moderne, 2003, pp. 26, 124.

Arbres remarquables à proximité