Typologie(s)

hôtel particulier

monastère/abbaye/couvent

dépendances

monastère/abbaye/couvent

dépendances

Intervenant(s)

Joseph PRÉMONT – architecte – 1912

Jean-Louis FRANCHIMONT – architecte – 1964

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Éclectisme

Fonctionnalisme

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Ixelles (DMS-DML - 2005-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2005-2007

id

Urban : 17217

Description

Vaste complexe constitué de différents bâtiments et annexes abritant le centre catéchétique national et internationalLe style international prône la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, du mur-rideau et des matériaux modernes comme le béton armé. Le terme style international est plutôt utilisé pour caractériser le modernisme d'après-guerre. « Lumen Vitae », les bureaux et réserves de la maison d'édition Foyer Notre-Dame et la communauté religieuse Saint-Ignace.

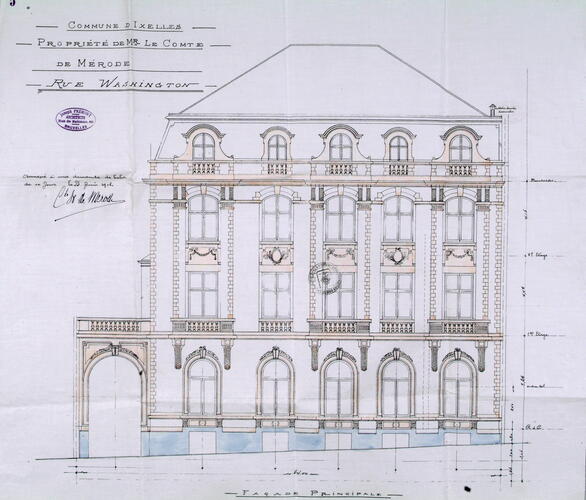

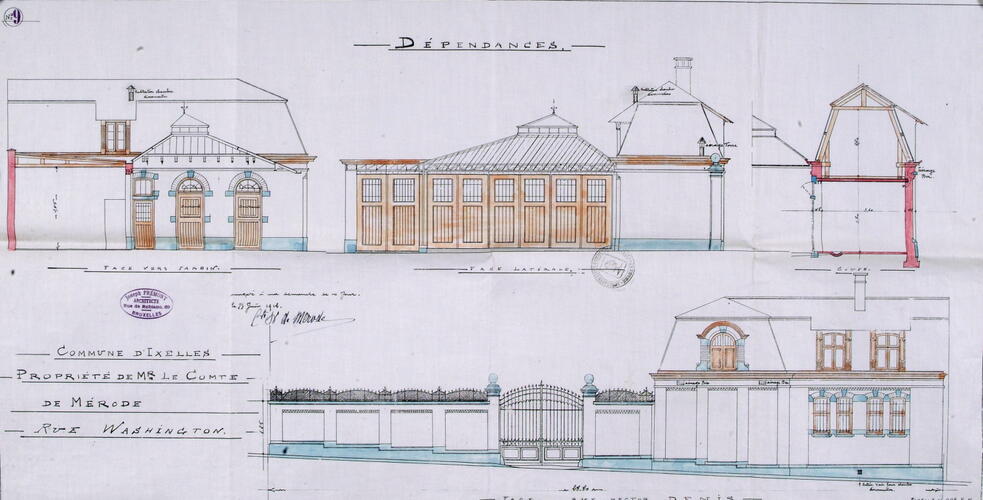

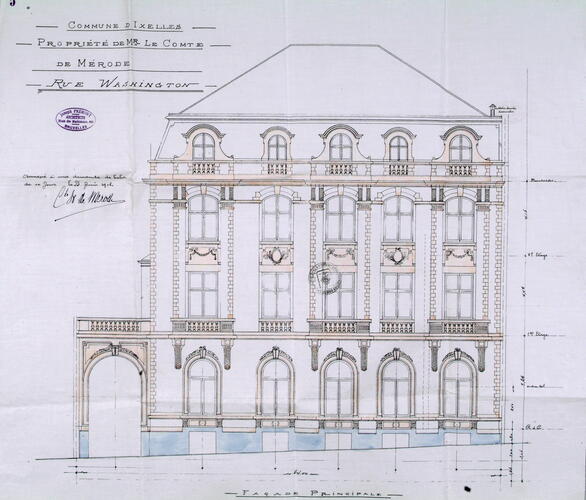

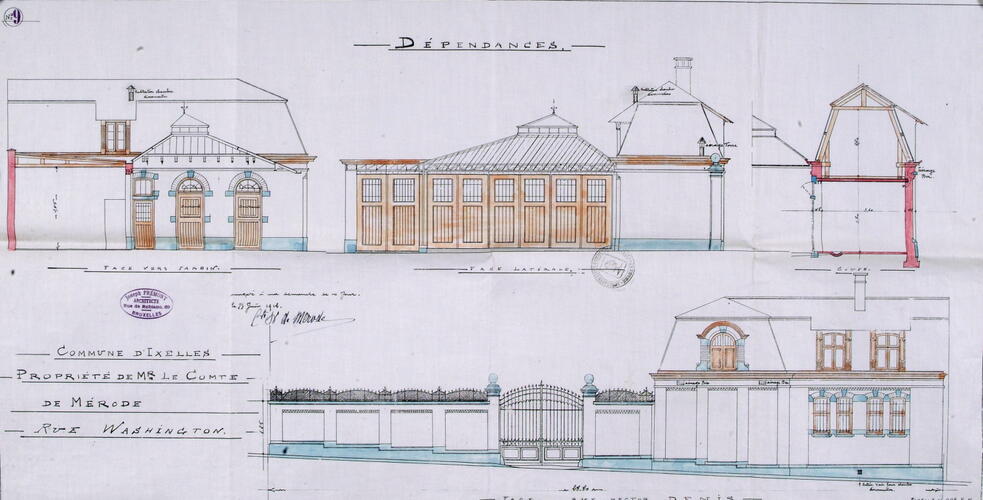

Au no 180-184 rue Washington – 13 rue Hector Denis, remarquable hôtel particulier de style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. et ses dépendances, édifiés pour le comte de Mérode par l'architecte Joseph Prémont, 1912. Bâtiment reconverti en institut religieux dans les années 1950.

Façade en pierre blanche et soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre bleue, de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et trois niveaux, sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson.. Façade animée par d'imposants orielsLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. de pierre, disposés un sur deux, coiffés d'imposantes lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à aileronsÉlément décoratif ordinairement enroulé en S et terminé en volutes, qui s’inscrit dans un angle et forme un adoucissement.. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. ou rectangulaires, à encadrement frappé d'une clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel.. AllègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. à tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. ou balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade..

Attenant à gauche, porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d'entrée sous toiture plate à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire., menant aux dépendances situées rue Hector Denis (transformées en garage en 1913). MenuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. ancienne. En 1925, construction d'un mur de clôture longeant la propriété ; aménagement de bureaux à l'arrière de ce mur en 1954.

Intérieur. De nombreux éléments d'origine sont conservés : hall d'entrée avec dessus de porteUne fenêtre est dite en dessus de porte lorsqu’elle surmonte une porte sans être directement en contact avec elle : la porte est séparée de la fenêtre par un petit pan de mur ou par un entablement ; porte et fenêtre possèdent chacune un encadrement propre. ornés des initiales W et M entrelacées (Werner de Mérode) et blason (« ou serasse Mérode » « plus d'honneur que d'honneurs ») ; dans le grand salon, panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. peints représentant des allégories au-dessus des portes ; dans les anciennes chambres (actuellement salles de classe), cheminées, boiseries et panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. peints au-dessus des portes ; quelques plafonniers, tissus muraux, boiseries.

Au no 186-196, érigé à l'emplacement du parc attenant à l'hôtel particulier, immeuble de style modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé., architecte J. L. Franchimont, 1965.

Élévation de onze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et six niveaux, sous toiture plate. Apparente en façade, l'ossature métallique est peinte en bleu. Les grandes zones ainsi déterminées sont fermées par des allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. en marbriteCommercialisée au début des années 1920, la marbrite est un verre opacifié et coloré dans la masse, de teintes variées, parfois veiné. blanche et des châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. basculants en aluminium. Rez-de-chaussée couvert de panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. de maçonnerie en briques rugueuses.

Intérieur. Chapelle au sous-sol ; grand auditoire au rez-de-chaussée, avec foyer s'ouvrant sur le jardin ; bureaux de la maison d'édition relevant de l'Institut situés au premier étage ; oratoire avec salle de lecture au deuxième étage ; les étages supérieurs sont réservés à la vie de la communauté religieuse.

Au no 180-184 rue Washington – 13 rue Hector Denis, remarquable hôtel particulier de style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. et ses dépendances, édifiés pour le comte de Mérode par l'architecte Joseph Prémont, 1912. Bâtiment reconverti en institut religieux dans les années 1950.

Façade en pierre blanche et soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre bleue, de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et trois niveaux, sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson.. Façade animée par d'imposants orielsLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. de pierre, disposés un sur deux, coiffés d'imposantes lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à aileronsÉlément décoratif ordinairement enroulé en S et terminé en volutes, qui s’inscrit dans un angle et forme un adoucissement.. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. ou rectangulaires, à encadrement frappé d'une clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel.. AllègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. à tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. ou balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade..

Attenant à gauche, porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d'entrée sous toiture plate à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire., menant aux dépendances situées rue Hector Denis (transformées en garage en 1913). MenuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. ancienne. En 1925, construction d'un mur de clôture longeant la propriété ; aménagement de bureaux à l'arrière de ce mur en 1954.

Intérieur. De nombreux éléments d'origine sont conservés : hall d'entrée avec dessus de porteUne fenêtre est dite en dessus de porte lorsqu’elle surmonte une porte sans être directement en contact avec elle : la porte est séparée de la fenêtre par un petit pan de mur ou par un entablement ; porte et fenêtre possèdent chacune un encadrement propre. ornés des initiales W et M entrelacées (Werner de Mérode) et blason (« ou serasse Mérode » « plus d'honneur que d'honneurs ») ; dans le grand salon, panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. peints représentant des allégories au-dessus des portes ; dans les anciennes chambres (actuellement salles de classe), cheminées, boiseries et panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. peints au-dessus des portes ; quelques plafonniers, tissus muraux, boiseries.

Au no 186-196, érigé à l'emplacement du parc attenant à l'hôtel particulier, immeuble de style modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé., architecte J. L. Franchimont, 1965.

Élévation de onze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et six niveaux, sous toiture plate. Apparente en façade, l'ossature métallique est peinte en bleu. Les grandes zones ainsi déterminées sont fermées par des allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. en marbriteCommercialisée au début des années 1920, la marbrite est un verre opacifié et coloré dans la masse, de teintes variées, parfois veiné. blanche et des châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. basculants en aluminium. Rez-de-chaussée couvert de panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. de maçonnerie en briques rugueuses.

Intérieur. Chapelle au sous-sol ; grand auditoire au rez-de-chaussée, avec foyer s'ouvrant sur le jardin ; bureaux de la maison d'édition relevant de l'Institut situés au premier étage ; oratoire avec salle de lecture au deuxième étage ; les étages supérieurs sont réservés à la vie de la communauté religieuse.

Sources

Archives

ACI/Urb. 314-184.

Périodiques

NOVGORODSKY, L., « Le nouvel Institut Saint-Ignace, rue Washington à Bruxelles, Acier-Stahl-Steel, 7-8, 1967, pp. 351-355.

« Institut St.-Ignace à Bruxelles. Architecte : J. L. Franchimont, Bruxelles. Ingénieur Conseil : I. Folon, Huy », Architecture, 78, 1967, pp. 739-741.

Presse

« Les communes bruxelloises au passé et au présent », dossier du journal Le Soir, Tome II, Bruxelles, 11, octobre 1996.