Typologie(s)

église/cathédrale/basilique

Intervenant(s)

Edmond SERNEELS – architecte – 1928-1929

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Néogothique

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2010-2012

id

Urban : 21220

Description

Église de style néo-gothique, architecte Edmond Serneels, 1928-1929.

Historique

Reconnue par arrêté royal du 27.02.1910, la paroisse Saint-Albert se dote d'une église provisoire en 1909, au no106-108 de la rue Victor Hugo. Le terrain de l'église définitive n'est acquis qu'en 1923. La demande de permis de bâtir est introduite en 1929 et la première pierre posée le 25.06.1930. L'église provisoire est démolie peu avant 1935.

Plan

Église de plan basilical implantée à front de rue. Large porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d'entrée hors-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment. flanqué de deux volumes d'un seul niveau abritant à gauche le baptistère, transformé en chapelle de semaine, et à droite un local avec entrée de service. Deux tours carrées s'élèvent de part et d'autre de la travée d'entréeTravée percée de la porte d’entrée. que surmonte un jubé. Nef et deux collatéraux de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Chœur polygonal, accosté à gauche d'un «magasin» et à droite d'un volume de deux niveaux abritant la sacristie au rez-de-chaussée.

Façades

Façade principale en grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice. d'Andenne, rehaussée de pierre blanche. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. pour la plupart à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe..

À front de rue, les trois volumes bas sont rythmés de contreforts, la plupart sous pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal.. Dans l'axe, porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. ouvert par trois arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., sous autant de pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal.; voûtes de briques en berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., surmontées de toits en bâtièreToit à deux versants.. Porte axiale à traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. et baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. d'imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. à remplage. Sol en carreaux de céramique. ChapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. et tympansEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. ornés de feuilles et bogues de marronniers. À gauche, ancien baptistère couronné d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. devant un toit à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux.; trois fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. ornées en 1955 de vitraux figurant le baptême du Christ, dessinés par Joseph Desmedt et réalisés par J.Colpaert. À droite, hall d'entrée secondaire sous toit en appentisToit à un seul versant., percé d'un tripletGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. et d'une porte; lucarne passanteUne lucarne est dite passante lorsqu'elle est située dans le plan de la façade et interrompt la corniche ou l’entablement terminal du bâtiment. à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. Portes anciennes.

En retrait, façade-pignon flanquée de deux tours de hauteurs différentes. Toutes trois sont percées d'un registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. d'étroites fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux., certaines aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. marqué par une fenêtre-haute en tripletGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. et un amortissementAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. en croix. Tours percées chacune d'un oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale. à remplage et de deux hautes fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.. Tour gauche, de moindre hauteur, sous toit en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon.. À droite, tour-clocher sous toit en bâtièreToit à deux versants. perpendiculaire; chambre des cloches dotée d'une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à meneauÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. et oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale. à l'avant, de deux baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à l'arrière, ainsi que d'une lucarne passanteUne lucarne est dite passante lorsqu'elle est située dans le plan de la façade et interrompt la corniche ou l’entablement terminal du bâtiment. à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. aux murs gouttereaux. Au flanc droit, saillie arrondie d'un escalier en visEscalier à volée hélicoïdale tournant autour d'un noyau central..

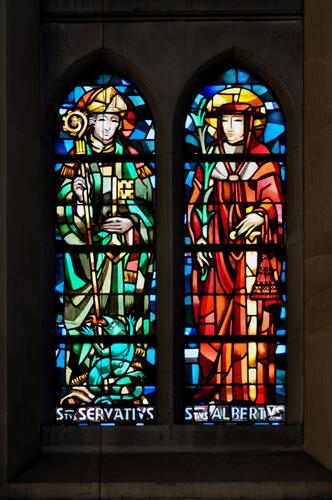

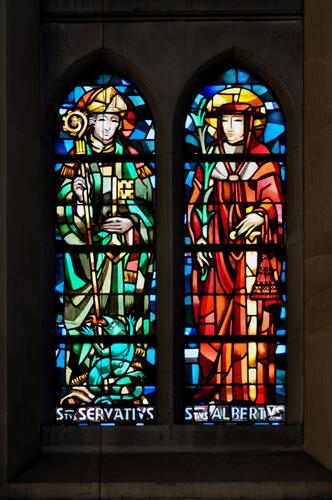

Façades secondaires en briques rouges, rehaussées de pierre bleue et rythmées de contreforts. Fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., celles des bas-côtés jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.. Fenêtres-hautes et celles du chœur à remplage de pierre blanche. Ces dernières sont garnies depuis 1951 de vitraux dessinés par Ch.Crespin et réalisés par J.Colpaert, figurant la Passion et de la Résurrection du Christ, ainsi que divers saints. Toitures en zinc.

Intérieur

Murs enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., rehaussés de pierre blanche. Sol en carreaux de céramique formant des dessins géométriques.

Sur toute la largeur de l'édifice, jubé sous plafond plat à poutres apparentes, ouvert par trois arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. intégrant des grilles en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage.. Sous celui-ci, tambourRelié à l’axe du moteur, cylindre rainuré sur lequel s’enroulent et se déroulent les câbles de traction de la cabine et du contrepoids. d'entrée en chêne à imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. à petit-boisPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. et vitrail.

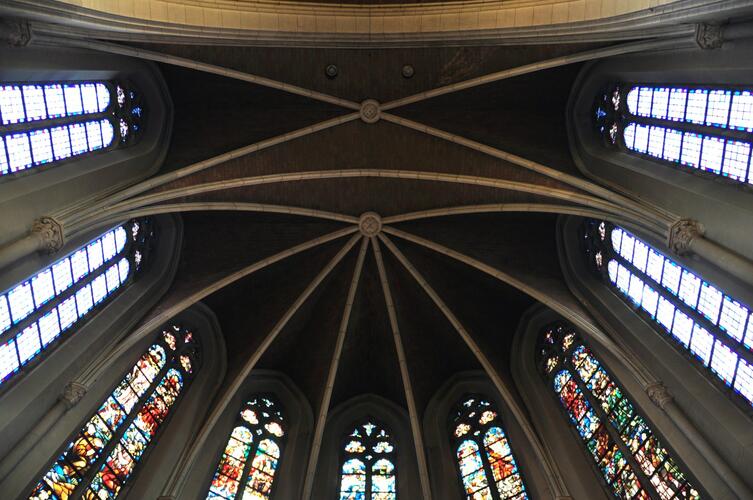

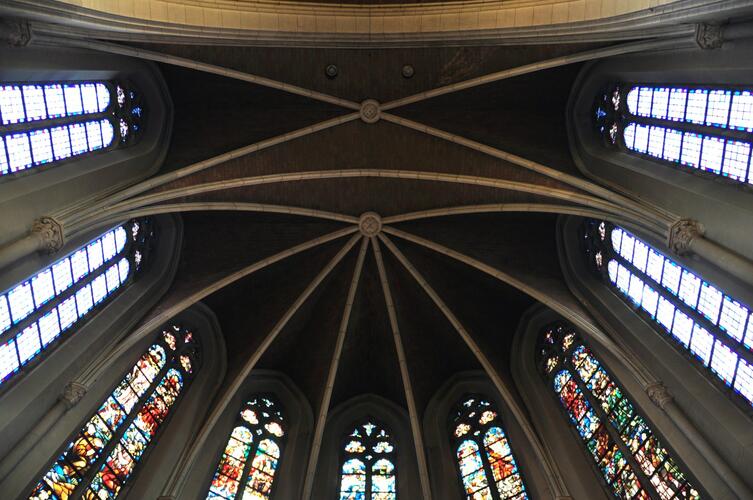

Vaisseaux séparés par des arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. brisées à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne.. Vaisseau central à voûte de briques en berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. à lunettes, scandé d'arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. doubleaux en pierre. Collatéraux sous plafond plat à poutres apparentes, rythmés d'arcs-diaphragmes. Confessionnaux intégrés en chêne à motifs Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. (1936-1937). Stations du Chemin de croix peintes par Joseph Desmedt (1935-1936). À l'extrémité des collatéraux, chapelle à croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. sur colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. avec autels (1944) dédiés à saint Albert et à la Vierge.

Chœur couvert de même. Sur un emmarchement de marbre noir, maître-autel mêlant divers marbres (Ateliers d'Art de Maredsous, 1935). Fonts baptismaux en pierre bleue, à couvercle en cuivre ciseléUn parement de pierre est dit ciselé lorqu'il est dressé au moyen d'un ciseau, une tige de fer tranchante à son extrémité. La surface ainsi travaillée apparaît marquée de lignes parallèles. par Henri Holemans (1926).

Historique

Reconnue par arrêté royal du 27.02.1910, la paroisse Saint-Albert se dote d'une église provisoire en 1909, au no106-108 de la rue Victor Hugo. Le terrain de l'église définitive n'est acquis qu'en 1923. La demande de permis de bâtir est introduite en 1929 et la première pierre posée le 25.06.1930. L'église provisoire est démolie peu avant 1935.

Plan

Église de plan basilical implantée à front de rue. Large porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d'entrée hors-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment. flanqué de deux volumes d'un seul niveau abritant à gauche le baptistère, transformé en chapelle de semaine, et à droite un local avec entrée de service. Deux tours carrées s'élèvent de part et d'autre de la travée d'entréeTravée percée de la porte d’entrée. que surmonte un jubé. Nef et deux collatéraux de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Chœur polygonal, accosté à gauche d'un «magasin» et à droite d'un volume de deux niveaux abritant la sacristie au rez-de-chaussée.

Façades

Façade principale en grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice. d'Andenne, rehaussée de pierre blanche. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. pour la plupart à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe..

À front de rue, les trois volumes bas sont rythmés de contreforts, la plupart sous pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal.. Dans l'axe, porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. ouvert par trois arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., sous autant de pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal.; voûtes de briques en berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., surmontées de toits en bâtièreToit à deux versants.. Porte axiale à traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. et baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. d'imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. à remplage. Sol en carreaux de céramique. ChapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. et tympansEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. ornés de feuilles et bogues de marronniers. À gauche, ancien baptistère couronné d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. devant un toit à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux.; trois fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. ornées en 1955 de vitraux figurant le baptême du Christ, dessinés par Joseph Desmedt et réalisés par J.Colpaert. À droite, hall d'entrée secondaire sous toit en appentisToit à un seul versant., percé d'un tripletGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. et d'une porte; lucarne passanteUne lucarne est dite passante lorsqu'elle est située dans le plan de la façade et interrompt la corniche ou l’entablement terminal du bâtiment. à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. Portes anciennes.

En retrait, façade-pignon flanquée de deux tours de hauteurs différentes. Toutes trois sont percées d'un registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. d'étroites fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux., certaines aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. marqué par une fenêtre-haute en tripletGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. et un amortissementAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. en croix. Tours percées chacune d'un oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale. à remplage et de deux hautes fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.. Tour gauche, de moindre hauteur, sous toit en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon.. À droite, tour-clocher sous toit en bâtièreToit à deux versants. perpendiculaire; chambre des cloches dotée d'une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à meneauÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. et oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale. à l'avant, de deux baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à l'arrière, ainsi que d'une lucarne passanteUne lucarne est dite passante lorsqu'elle est située dans le plan de la façade et interrompt la corniche ou l’entablement terminal du bâtiment. à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. aux murs gouttereaux. Au flanc droit, saillie arrondie d'un escalier en visEscalier à volée hélicoïdale tournant autour d'un noyau central..

Façades secondaires en briques rouges, rehaussées de pierre bleue et rythmées de contreforts. Fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., celles des bas-côtés jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.. Fenêtres-hautes et celles du chœur à remplage de pierre blanche. Ces dernières sont garnies depuis 1951 de vitraux dessinés par Ch.Crespin et réalisés par J.Colpaert, figurant la Passion et de la Résurrection du Christ, ainsi que divers saints. Toitures en zinc.

Intérieur

Murs enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., rehaussés de pierre blanche. Sol en carreaux de céramique formant des dessins géométriques.

Sur toute la largeur de l'édifice, jubé sous plafond plat à poutres apparentes, ouvert par trois arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. intégrant des grilles en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage.. Sous celui-ci, tambourRelié à l’axe du moteur, cylindre rainuré sur lequel s’enroulent et se déroulent les câbles de traction de la cabine et du contrepoids. d'entrée en chêne à imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. à petit-boisPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. et vitrail.

Vaisseaux séparés par des arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. brisées à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne.. Vaisseau central à voûte de briques en berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. à lunettes, scandé d'arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. doubleaux en pierre. Collatéraux sous plafond plat à poutres apparentes, rythmés d'arcs-diaphragmes. Confessionnaux intégrés en chêne à motifs Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. (1936-1937). Stations du Chemin de croix peintes par Joseph Desmedt (1935-1936). À l'extrémité des collatéraux, chapelle à croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. sur colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. avec autels (1944) dédiés à saint Albert et à la Vierge.

Chœur couvert de même. Sur un emmarchement de marbre noir, maître-autel mêlant divers marbres (Ateliers d'Art de Maredsous, 1935). Fonts baptismaux en pierre bleue, à couvercle en cuivre ciseléUn parement de pierre est dit ciselé lorqu'il est dressé au moyen d'un ciseau, une tige de fer tranchante à son extrémité. La surface ainsi travaillée apparaît marquée de lignes parallèles. par Henri Holemans (1926).

Sources

Archives

ACS/Urb. 278-100-110, 278-147-165.

ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1920, pp. 678-679; 1923, p. 180; 1924, pp. 816-818.

Ouvrages

ORGANA ST ALBERT asbl, Si «Saint Albert» m'était conté…, Schaerbeek, s.d.

ACS/Urb. 278-100-110, 278-147-165.

ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1920, pp. 678-679; 1923, p. 180; 1924, pp. 816-818.

Ouvrages

ORGANA ST ALBERT asbl, Si «Saint Albert» m'était conté…, Schaerbeek, s.d.