Typologie(s)

église/cathédrale/basilique

Intervenant(s)

Camille DAMMAN – architecte – 1932-1934

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Art Déco

Néo-roman

Inventaire(s)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Ixelles (DMS-DML - 2005-2015)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2005-2007

id

Urban : 16435

Description

Église en croix latine, actualisant le style romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman. avec des influences Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs., à trois nefs, par l'entrepreneur M. E. Marit et sur les plans de l'architecte Camille Damman en 1934.

Historique

Un projet d'église apparaît déjà dans le plan urbanistique du nouveau quartier de Berkendael, dressé par le géomètre César Boon le 20.09.1898. Son emplacement a pour but de clore la perspective de l'avenue Louis Lepoutre. En 1909, un concours est organisé, remporté par l'architecte Camille Damman. Suite à des divergences entre les autorités ecclésiastiques et civiles, il faut attendre l'arrêté royal du 11.03.1910 pour que la paroisse de l'Annonciation de la Sainte-Vierge soit fondée. Cependant, il ne s'agissait pas encore d'une paroisse à part entière. Dans l'intervalle, les offices continuaient à être célébrés à l'église de la Trinité. Finalement, la commune marque son assentiment pour l'édification d'une nouvelle église place G. Brugmann. Un mois plus tard, en janvier 1913, l'architecte Camille Damman est, cette fois, désigné par la fabrique d'église. À l'origine, une très grande église de style néo-romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman., en pierre blanche, est envisagée, caractérisée par deux tours asymétriques en façade et par une imposante tour lanterne. Les travaux débutent en 1914 mais ils sont suspendus en raison des coûts lourds et imprévus occasionnés lors du percement des fondations et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Une église provisoire est aménagée rue J. Stallaert (voir rue Joseph Stallaert no 6). Après la guerre, en 1927, le presbytère est transféré du no 15 rue C. Lemonnier dans le nouveau bâtiment rue J. Stallaert (voir rue Joseph Stallaert no 8-10), conçu lui aussi par Camille Damman. La cherté des matériaux de construction et le manque de fond amènent la fabrique d'église à demander à l'architecte un nouveau projet, plus modeste et sensiblement meilleur marché. Frédéric Brugmann, neveu et successeur du grand propriétaire foncier Georges Brugmann, joua un rôle important avec une dotation de 1.500.000 francs dans la réalisation de cette nouvelle église paroissiale. En 1932, est posée la première pierre de la nef avec absides et transept. Un an plus tard, le chœur et la sacristie sont achevés. En 1934, l'église est finalement consacrée.

Description

Église en croix latine, non orientée, à trois nefs. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. principal accosté d'une tour. Chœur avec déambulatoire, flanqué d'une sacristie rectangulaire et d'un espace de réunion. Nef de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., transept de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et chœur de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. arrondies.

Façades en briques brunes, jouant de motifs en maçonnerie et rehaussées de pierre blanche. Fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. dans un encadrement à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., frappé d'une haute clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. saillante. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., surmonté d'une rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. prise dans un large encadrement. Façade-pignon surmontée d'une croix en pierre blanche. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. du transept en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. principal percé à gauche d'une fenêtre éclairant le bas-côté et flanqué à droite de la robuste tour carré, ajourée sur tous ses côtés d'une longue et étroite baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrée et de deux abat-sons jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.. Charpente métallique légère (Ateliers de construction Alph. Bouillon), surmonté de toiture en bâtièreToit à deux versants., en appentisToit à un seul versant. ou en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. (tour et lanterne) recouverte d'ardoises.

Intérieur et mobilier

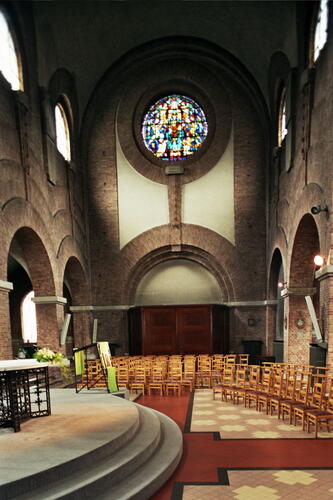

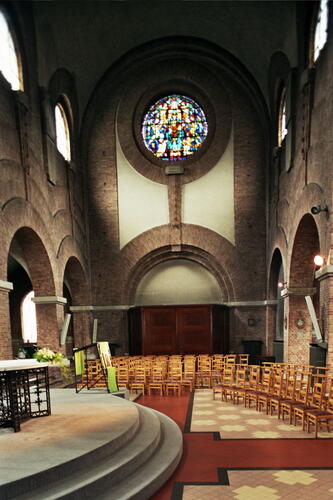

Murs et arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. en briques, sol en mosaïques de carrelage, marbre rouge belge pour les plinthesAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite. et les lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. du chœur, voûtes enduitesL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. et peintes en blanc (acoustique).

Arcades en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., exaltées par des bandes en briques reproduisant le motif de l'arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. et clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. décorative en briques dresséesBriques posées verticalement dans une maçonnerie.. Dans la nef, alternance de colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de pierre blanche et de piliersSupport vertical de plan carré. de briques. Nef, transept et chœur éclairés d'un registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. de fenêtres hautes à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. Donnant sur le déambulatoire du chœur, chapelle à voûte d'arrête briséeUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe.. Sacristie et salle de réunion de la Fabrique d'église accessible via le déambulatoire du chœur, surmontant le trésor et la bibliothèque.

Sculptures

Dans le choeur, statues en pierre blanche (saint Jacques, saint Pierre, saint André et saint Jean) signées Pierre De Soete, 1934. Simple autel en marbre avec une sobre sculpture de Marie, par le sculpteur Oscar Sinia, 1947. Dans le chœur, autel en marbre vert entouré d'un grillage en cuivre et orné de reliefs, également en cuivre, représentant sainte Germaine et saint Fernand agenouillés. Confessionnaux cubistes teintés d'Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs., en marbre rouge royal et Carrare, par Julien De Ridder. Cuve baptismale en marbre portant l'inscription « C. J. J. Emerentiana Prins me dedit » et « Fl(oris). De Cuijper me fecit », 1934 ; couvercle en cuivre également par De Cuijper mais volé en 2002 et remplacé depuis par une nouvelle création de l'atelier Slabbinck (Bruges). Le couvercle en cuivre et ferronneriesÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux. encadrant les fonts, par René Torchebus, 1934, ont disparus. Croix en bronze, par Oscar De Clerck, 1937. Diverses sculptures en bois, dont un Christ en croix, du XVIIe siècle, deux anges de la seconde moitié du XVIIIe siècle et un calvaire avec Marie-Madeleine du XVIe siècle.

Vitraux

Beaux vitraux dans le choeur et dans les rosacesRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille.. RosacesRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. conçues par le maître-verrier Charles Crespin, mais exécutées par Jacques Colpaert : au-dessus du porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. principal, le vitrail figure la Vierge de l'Annonciation avec l'inscription « in memoriam … Brugmann de Walzin » ; dans le transept gauche, le Pantocrator entouré d'anges ; dans le transept droit la Vierge à l'Enfant entourée d'anges ; dans le chœur, quatre vitraux représentant la naissance du Christ et portant l'inscription « don / de la famille / U.J. Lambert. / 1965. / Création / J. Colpaert».

Orgue

À l'origine, orgue romantique, de la Maison Slootmaeckers de Bruxelles, en 1916. Restauré en 1932, il est installé en 1934 dans la nouvelle église par la firme Agneesens. En 1964, il est transformé suivant une esthétique néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps., par la Maison Stevens. Agrandi et restitué en type romantique en 2000.

Cloche

Datant du XVIIIe siècle, coulée par la Maison Van den Gheyn et provenant probablement du carillon de Saint-Jacques-sur-Coudenberg.

Historique

Un projet d'église apparaît déjà dans le plan urbanistique du nouveau quartier de Berkendael, dressé par le géomètre César Boon le 20.09.1898. Son emplacement a pour but de clore la perspective de l'avenue Louis Lepoutre. En 1909, un concours est organisé, remporté par l'architecte Camille Damman. Suite à des divergences entre les autorités ecclésiastiques et civiles, il faut attendre l'arrêté royal du 11.03.1910 pour que la paroisse de l'Annonciation de la Sainte-Vierge soit fondée. Cependant, il ne s'agissait pas encore d'une paroisse à part entière. Dans l'intervalle, les offices continuaient à être célébrés à l'église de la Trinité. Finalement, la commune marque son assentiment pour l'édification d'une nouvelle église place G. Brugmann. Un mois plus tard, en janvier 1913, l'architecte Camille Damman est, cette fois, désigné par la fabrique d'église. À l'origine, une très grande église de style néo-romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman., en pierre blanche, est envisagée, caractérisée par deux tours asymétriques en façade et par une imposante tour lanterne. Les travaux débutent en 1914 mais ils sont suspendus en raison des coûts lourds et imprévus occasionnés lors du percement des fondations et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Une église provisoire est aménagée rue J. Stallaert (voir rue Joseph Stallaert no 6). Après la guerre, en 1927, le presbytère est transféré du no 15 rue C. Lemonnier dans le nouveau bâtiment rue J. Stallaert (voir rue Joseph Stallaert no 8-10), conçu lui aussi par Camille Damman. La cherté des matériaux de construction et le manque de fond amènent la fabrique d'église à demander à l'architecte un nouveau projet, plus modeste et sensiblement meilleur marché. Frédéric Brugmann, neveu et successeur du grand propriétaire foncier Georges Brugmann, joua un rôle important avec une dotation de 1.500.000 francs dans la réalisation de cette nouvelle église paroissiale. En 1932, est posée la première pierre de la nef avec absides et transept. Un an plus tard, le chœur et la sacristie sont achevés. En 1934, l'église est finalement consacrée.

Description

Église en croix latine, non orientée, à trois nefs. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. principal accosté d'une tour. Chœur avec déambulatoire, flanqué d'une sacristie rectangulaire et d'un espace de réunion. Nef de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., transept de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et chœur de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. arrondies.

Façades en briques brunes, jouant de motifs en maçonnerie et rehaussées de pierre blanche. Fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. dans un encadrement à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., frappé d'une haute clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. saillante. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., surmonté d'une rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. prise dans un large encadrement. Façade-pignon surmontée d'une croix en pierre blanche. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. du transept en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., sous pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. PorchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. principal percé à gauche d'une fenêtre éclairant le bas-côté et flanqué à droite de la robuste tour carré, ajourée sur tous ses côtés d'une longue et étroite baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrée et de deux abat-sons jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.. Charpente métallique légère (Ateliers de construction Alph. Bouillon), surmonté de toiture en bâtièreToit à deux versants., en appentisToit à un seul versant. ou en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. (tour et lanterne) recouverte d'ardoises.

Intérieur et mobilier

Murs et arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. en briques, sol en mosaïques de carrelage, marbre rouge belge pour les plinthesAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite. et les lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. du chœur, voûtes enduitesL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. et peintes en blanc (acoustique).

Arcades en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., exaltées par des bandes en briques reproduisant le motif de l'arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. et clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. décorative en briques dresséesBriques posées verticalement dans une maçonnerie.. Dans la nef, alternance de colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de pierre blanche et de piliersSupport vertical de plan carré. de briques. Nef, transept et chœur éclairés d'un registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. de fenêtres hautes à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. Donnant sur le déambulatoire du chœur, chapelle à voûte d'arrête briséeUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe.. Sacristie et salle de réunion de la Fabrique d'église accessible via le déambulatoire du chœur, surmontant le trésor et la bibliothèque.

Sculptures

Dans le choeur, statues en pierre blanche (saint Jacques, saint Pierre, saint André et saint Jean) signées Pierre De Soete, 1934. Simple autel en marbre avec une sobre sculpture de Marie, par le sculpteur Oscar Sinia, 1947. Dans le chœur, autel en marbre vert entouré d'un grillage en cuivre et orné de reliefs, également en cuivre, représentant sainte Germaine et saint Fernand agenouillés. Confessionnaux cubistes teintés d'Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs., en marbre rouge royal et Carrare, par Julien De Ridder. Cuve baptismale en marbre portant l'inscription « C. J. J. Emerentiana Prins me dedit » et « Fl(oris). De Cuijper me fecit », 1934 ; couvercle en cuivre également par De Cuijper mais volé en 2002 et remplacé depuis par une nouvelle création de l'atelier Slabbinck (Bruges). Le couvercle en cuivre et ferronneriesÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux. encadrant les fonts, par René Torchebus, 1934, ont disparus. Croix en bronze, par Oscar De Clerck, 1937. Diverses sculptures en bois, dont un Christ en croix, du XVIIe siècle, deux anges de la seconde moitié du XVIIIe siècle et un calvaire avec Marie-Madeleine du XVIe siècle.

Vitraux

Beaux vitraux dans le choeur et dans les rosacesRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille.. RosacesRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. conçues par le maître-verrier Charles Crespin, mais exécutées par Jacques Colpaert : au-dessus du porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. principal, le vitrail figure la Vierge de l'Annonciation avec l'inscription « in memoriam … Brugmann de Walzin » ; dans le transept gauche, le Pantocrator entouré d'anges ; dans le transept droit la Vierge à l'Enfant entourée d'anges ; dans le chœur, quatre vitraux représentant la naissance du Christ et portant l'inscription « don / de la famille / U.J. Lambert. / 1965. / Création / J. Colpaert».

Orgue

À l'origine, orgue romantique, de la Maison Slootmaeckers de Bruxelles, en 1916. Restauré en 1932, il est installé en 1934 dans la nouvelle église par la firme Agneesens. En 1964, il est transformé suivant une esthétique néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps., par la Maison Stevens. Agrandi et restitué en type romantique en 2000.

Cloche

Datant du XVIIIe siècle, coulée par la Maison Van den Gheyn et provenant probablement du carillon de Saint-Jacques-sur-Coudenberg.

Sources

Archives

Archives de la Fabrique d'Église.

Périodiques

W. P., « L'église Notre-Dame de l'Annonciation à Ixelles, architecte C. Damman », Bâtir, 40, 1936, pp. 594-595.

VAN CAUWELAERT, J.-F., « Une église à la plaine de Berkendael – les débuts de la paroisse de l'Annonciation », Mémoire d'Ixelles, 73-74, 1999, pp. 17-37.

« L'église de N.D. de l'Annonciation », L'Ossature Métallique, 1, 1935, pp. 3-8.

Archives de la Fabrique d'Église.

Périodiques

W. P., « L'église Notre-Dame de l'Annonciation à Ixelles, architecte C. Damman », Bâtir, 40, 1936, pp. 594-595.

VAN CAUWELAERT, J.-F., « Une église à la plaine de Berkendael – les débuts de la paroisse de l'Annonciation », Mémoire d'Ixelles, 73-74, 1999, pp. 17-37.

« L'église de N.D. de l'Annonciation », L'Ossature Métallique, 1, 1935, pp. 3-8.