Typologie(s)

Intervenant(s)

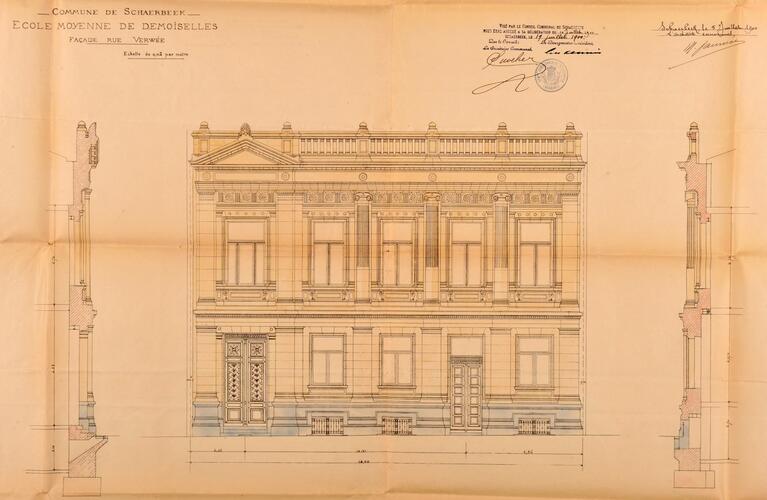

Hyppolite JAUMOT – architecte – 1899-1901

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Implanté au centre de l'îlot compris entre la place Colignon, la rue Général Eenens, la rue Goossens, la chaussée de Haecht et la rue Verwée, complexe scolaire de styles néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. et éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles., conçu en 1899-1901 par l'architecte communal Hyppolite Jaumot.

Historique

En 1894, les autorités communales font le constat que les bâtiments affectés à l'École moyenne de filles, alors située dans le premier tronçon côté pair de la rue des Palais, sont vétustes et exigus. Il est donc décidé de créer un nouveau complexe, dans l'îlot bordant la place Colignon à l'est. Son érection est approuvée par les arrêtés royaux des 15.02.1895 et 26.04.1900. Accueillant une école moyenne mais aussi une école ménagère et un jardin d'enfants, l'établissement ouvre ses portes en 1904. Également conçu par l'architecte communal, son pendant, l'École moyenne de garçons, avait quant à lui été érigé en 1884-1885 rue Royale Sainte-Marie (voir no168). Rue Verwée, le bâtiment d'entrée (A) est aujourd'hui doté de deux extensions à front de rue (K, L), qui ont chacune remplacé deux maisons: celle de droite en 1978 (architecte P. Saussez), celle de gauche en 1984 (architecte Robert Mahieu). En même temps que cette seconde extension, le bâtiment situé à front de la chaussée de Haecht (no353-357) a été démoli et de nouvelles constructions ont été érigées de ce côté. Depuis 1996, les écoles des rues Verwée et Royale Sainte-Marie ont fusionné sous le nom d'Athénée royal Alfred Verwée. Elles comprennent des sections maternelle, primaire et secondaire.

Description

Plan

À front de la rue Verwée, bâtiment d'entrée (A) abritant à l'origine une salle d'attente, ainsi que les logements de la directrice et de la concierge. Hall d'entrée de l'école à la première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Dans l'axe de ce hall, corps rectangulaire (B) abritant le vestibule menant aux bâtiments arrière, surmonté à l'origine d'un local pour «projections lumineuses». Le vestibule donne sur un corps à peu près parallèle à la rue (C), abritant notamment cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier., dégagements, bureau de la directrice et ancien réfectoire; local de couture à l'étage. Perpendiculairement, vaste préau rectangulaire (D), bordé sur ses longs côtés de corps de classes (E). Chacun d'eux est accosté d'une cour de récréation: celle destinée à la section préparatoire vers la place Colignon (F), celle de la section moyenne vers la chaussée de Haecht (G). Accolé à l'arrière du préau, corps (H) à usage de gymnase avec vestiaire; salle de musique, musée et salle de dessin à l'étage. À droite du corps C, dans son prolongement, bâtiment en L (I) autour de la cour de la section moyenne, abritant les classes du jardin d'enfants, ainsi qu'à l'origine un préau. Ce bâtiment est doté d'une cour vers la chaussée de Haecht, longée originellement par une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. couverte, remplacée en 1984 par un nouveau volume (J).

Description

Bâtiments de deux ou trois niveaux sous toiture en bâtièreToit à deux versants.. Souvent, trous de prise d'air rectangulaires ou circulaires en allègePartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre., clos d'une plaque ajourée.

Bâtiment d'entrée (A) à façade monumentale de style néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. en pierre blanche. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., rythmée de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. d'inspiration toscane. Première travée d'entréeTravée percée de la porte d’entrée., en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.. Les suivantes en retrait à l'étage, derrière une colonnadeRangée de colonnes et l'entablement qu'elles supportent. engagéeUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur. à futs cannelésLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes. et chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. ioniques. Fenêtres de l'étage toutes à linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. à besantsOrnement sculpté sphéroïde ou en forme de disque. et flanquées de demi-pilastres portant un entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. à friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. de triglyphesLes glyphes sont des canaux relativement courts, parallèles et en répétition, ornant d’ordinaire les frises d’entablement ou les consoles. Groupés par deux, ils se nomment diglyphe, par trois triglyphe et polyglyphe si plus nombreux. et métopesDans une frise d’entablement, surface nue ou ornementée qui alterne avec les triglyphes. à besantsOrnement sculpté sphéroïde ou en forme de disque.. EntablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. terminal à friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. à besantsOrnement sculpté sphéroïde ou en forme de disque. et cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de pierre à mutulesModillons de l’ordre dorique. Éléments décoratifs en forme de dé assez plat, répétés sous une corniche.. Première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. coiffée d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. à acrotèreAmortissement composé d’un socle sur lequel repose un élément décoratif. en palmetteOrnement symétrique dont la forme est proche de celle d’une palme. La palmette est parfois composée de feuilles d’acanthe.. BalustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. d'attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. à désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. à amortissementAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. en dômeToit de plan centré à versant continu ou à pans, galbé en quart de cercle ou d'ovale.. Portes conservées. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. remplacés. Façade arrière transformée.

À l'intérieur, murs à pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. bas en marbre. Porte de la salle d'attente à droite, sous entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne..

Corps du vestibule (B) de trois niveaux, le premier devancé d'une cour anglaise, et six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Façade cimentéeEnduit de mortier de ciment type Portland, un matériau gris et très dur qui entre dans la composition du béton et du mortier moderne., rehaussée de briques rouges et de pierre bleue.

À l'intérieur, vestibule à plafond à voussettes et murs scandés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. LambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. bas en céramique blanche. Face aux fenêtres, vastes sections de globe terrestre représentant les continents, réalisées en 1904.

Corps parallèle à la rue (C) à façade cimentéeEnduit de mortier de ciment type Portland, un matériau gris et très dur qui entre dans la composition du béton et du mortier moderne. de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et trois niveaux, le premier devancé d'une cour anglaise.

À l'intérieur, dégagements sous voussettes. Escalier à balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade. métalliques et contremarches de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. ajourées.

Préau (D) percé de fenêtres hautes en demi-lune: petites fenêtres sur les longs côtés, vaste fenêtre à deux meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. aux pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.. À la base du toit, friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arceauxFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. vitrée, aujourd'hui obturée. Étage longé par une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. en mezzanine à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion., sur aisseliersEn menuiserie, pièce de bois disposée de biais, portant le débordant d’un toit ou d’un auvent. En charpenterie, lien disposé en oblique, soulageant une pièce horizontale et portant sur une pièce verticale. métalliques. Au fond, celle-ci est accessible par un escalier également métallique, tournant à trois volées droites. Murs enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., ceux des classes scandés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. Charpente en acier sur aisseliersEn menuiserie, pièce de bois disposée de biais, portant le débordant d’un toit ou d’un auvent. En charpenterie, lien disposé en oblique, soulageant une pièce horizontale et portant sur une pièce verticale., ceux-ci reliés par de petites voûtes lambrisséesLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce.. FermesLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension. et aisseliersEn menuiserie, pièce de bois disposée de biais, portant le débordant d’un toit ou d’un auvent. En charpenterie, lien disposé en oblique, soulageant une pièce horizontale et portant sur une pièce verticale. à décors rayonnants et/ou en volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc.. VoligeagesVoligeage. Planchéiage sur lequel est fixée la couverture du toit. Les planches formant le voligeage se nomment les voliges. de bois. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. conservée.![Rue Verwée 12, École moyenne de filles, grand préau ([i]Vers l'Art[/i], 5, 1906, pl. 26).](/medias/500/buildings/10301277_0012_W03.jpg)

Corps de classes (E), corps du gymnase (H) et bâtiment en L du jardin d'enfants (I) à façades en briques jaunes, rehaussées de briques rouges et de pierre bleue.

Corps de classes (E) à façade de douze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., celles éclairant les classes percées de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. à colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion., celles correspondant à d'anciens vestiaires intermédiaires, en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. et à harpesLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue., percées de fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. majoritairement conservée.

Corps du gymnase (H) à façade de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., percée à l'étage de fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.. À gauche, reste de marquiseAuvent métallique vitré. à aisseliersEn menuiserie, pièce de bois disposée de biais, portant le débordant d’un toit ou d’un auvent. En charpenterie, lien disposé en oblique, soulageant une pièce horizontale et portant sur une pièce verticale.. Toiture percée de lanterneaux au-dessus de la salle de dessin. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. pour la plupart conservés. Portes remplacées.

Bâtiment en L du jardin d'enfants (I) à façades vers la cour de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. pour l'ancien préau et six pour les classes. MenuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. conservée. Façades vers la rue Verwée et la chaussée de Haecht rhabillées en 1984.

Sources

Archives

ACS/Urb. 277-8-10-12, 277-10-12.

ACS/TP École moyenne pour filles rue Verwée.

ACS/TP Infrastructure 220.

Ouvrages

JURION-DE WAHA, Fr., La mémoire des pierres. Bruxelles Architecture scolaire, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 1987, pp. 49-50.

JACQMIN, Y., KERKHOFS, V. (dir.), Architectures scolaires à Schaerbeek, Mémoires d'ânes, asbl PatriS, 1999, pp. 18-19.

Périodiques

Vers l'Art, 1906, pl. 25-28.

Sites internet

Athénée royal Alfred Verwée