Typologie(s)

marché couvert/halle

Intervenant(s)

Edmond LE GRAIVE – architecte – 1876-1877

Statut juridique

Démoli et/ou défiguré en

Styles

Éclectisme

Inventaire(s)

- Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Ixelles (DMS-DML - 2005-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2007-2009

id

Urban : 19375

Description

Historique

Les anciennes halles d'Ixelles, aujourd'hui démolies, trouvent leur origine dans le Plan d'alignement et d'expropriation par zones pour la transformation du quartier dit de Saint-Boniface, annexé à l'arrêté royal du 10.05.1876, qui intègre au réaménagement urbanistique de l'ancien faubourg de Namur l'érection d'un marché couvert sur les terrains laissés libres entre les rues de la Crèche, de la Tulipe, Sans Souci et du Conseil. Ce nouveau marché couvert devait compléter les infrastructures de la commune d'Ixelles qui disposait déjà d'un abattoir (voir rue Jean Van Volsem n°71), mais aussi donner une impulsion à l'urbanisation du quartier.

Élaborés en 1876 par l'architecte ixellois Edmond Legraive, les plans sont approuvés en 1877 par la commune qui décide de procéder à la construction par adjudication publique. Ed. Legraive qui, en 1872-1874, avait collaboré avec Pierre-Léon Suys aux Halles centrales de Bruxelles (détruites en 1956), conçoit pour Ixelles un bâtiment s'inscrivant dans la tradition des marchés couverts qui voient le jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. dans la plupart des villes européennes au XIXesiècle.

L'entrepreneur Camille Joseph Eggermont remporte le contrat de base d'un devis de 635.000 francs, tandis que le budget initialement prévu par la commune était de 240.000 francs. Les travaux commencent en 1878 et s'achèvent dans les délais prévus. Le nouveau marché couvert est solennellement inauguré le 29.11.1879, en présence du roi Léopold II.

Prestigieux par ses dimensions et le luxe de sa décoration, le bâtiment suscite de vives polémiques en raison de son inadéquation à sa fonction et de son coût exorbitant. À peine achevé, il doit déjà subir quelques améliorations qui portent le coût total de la construction à plus d'un million de francs (remplacement de la canalisation d'eau défectueuse, remplacement des verrières par du zinc ondulé, remplacement du pavement intérieur en céramique défoncé par une surface asphaltée, aménagement de deux auventsPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. pour abriter les marchands ambulants). En même temps, l'exploitation des halles s'avère difficile: en 1894, la moitié des étals reste inoccupée.

Désaffectées en 1914 les halles servent, durant la Première Guerre mondiale, de magasin au Comité national de Secours et d'Alimentation, initié par Ernest Solvay. Fermées définitivement en 1936, elles sont utilisées comme entrepôt jusqu'en 1971. Cette même année les halles, ainsi que l'ensemble des maisons composant l'îlot, sont détruites pour faire place à un nouvel ensemble résidentiel (le square de Châtelaillon-Plage).

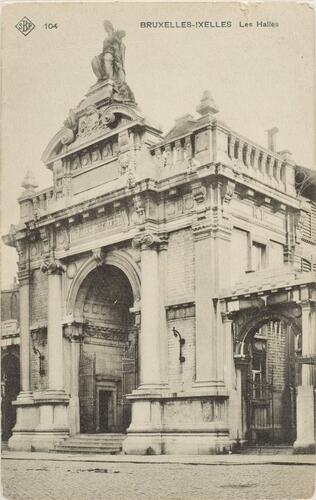

La façade principale donnait vers la rue de la Tulipe. Construite en pierre, elle prenait la forme d'un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. formé de trois parties chacune percées d'une porte à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. annonçant le plan intérieur en croix latine. La partie centrale, la plus monumentale, était ornée de quatre colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. supportant un entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. surmonté d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. et, dans l'axe, d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. à volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. interrompu par une sculpture monumentale représentant Cérès, déesse de l'Abondance et de la Prospérité (sculpteur Louis Samain). Les terrains qui bordaient les trois autres façades, qui possédaient également un accès à la rue, avaient été divisés en parcelles et vendus comme terrain à bâtir.

![Rue de la Tulipe, anciennes halles d’Ixelles (démolies), plan du rez-de-chaussée ([i]L’Émulation[/i], 1881), ACI/TP 71, farde n° 267 « Halles d’Ixelles », (feuille 2).](/medias/500/buildings/10502890_Z03.JPG)

Le marché d'Ixelles adoptait un plan en croix latine, formé d'une sorte de nef principale interrompue par un transept et terminée par une abside de plan courbe réservée à la criée. La partie antérieure de la nef comportait également, à mi-distance de l'entrée et de la croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. du transept, deux absides semi-circulaires. Une structure métallique supportait d'immenses verrières et, à la croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. du transept, se dressait une coupoleVoûte de plan central. Elle peut être circulaire, ovale, polygonale, à côtes, en plein cintre, surbaissée, surhaussée, etc. sur pendentifs.

Le rez-de-chaussée abritait les échoppes de marché: la partie antérieure de la nef était réservée à la vente des légumes et des fruits, tandis que les échoppes réservées à la boucherie, le gibier et la volaille occupaient la partie postérieure, à hauteur du transept. Une glacière accessible depuis la rue Sans Souci avait été aménagée dans une partie des caves. Elle était louée, après adjudication publique, à la société «Les glacières de Saint-Gilles» fondée en 1874.

Les anciennes halles d'Ixelles, aujourd'hui démolies, trouvent leur origine dans le Plan d'alignement et d'expropriation par zones pour la transformation du quartier dit de Saint-Boniface, annexé à l'arrêté royal du 10.05.1876, qui intègre au réaménagement urbanistique de l'ancien faubourg de Namur l'érection d'un marché couvert sur les terrains laissés libres entre les rues de la Crèche, de la Tulipe, Sans Souci et du Conseil. Ce nouveau marché couvert devait compléter les infrastructures de la commune d'Ixelles qui disposait déjà d'un abattoir (voir rue Jean Van Volsem n°71), mais aussi donner une impulsion à l'urbanisation du quartier.

Élaborés en 1876 par l'architecte ixellois Edmond Legraive, les plans sont approuvés en 1877 par la commune qui décide de procéder à la construction par adjudication publique. Ed. Legraive qui, en 1872-1874, avait collaboré avec Pierre-Léon Suys aux Halles centrales de Bruxelles (détruites en 1956), conçoit pour Ixelles un bâtiment s'inscrivant dans la tradition des marchés couverts qui voient le jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. dans la plupart des villes européennes au XIXesiècle.

L'entrepreneur Camille Joseph Eggermont remporte le contrat de base d'un devis de 635.000 francs, tandis que le budget initialement prévu par la commune était de 240.000 francs. Les travaux commencent en 1878 et s'achèvent dans les délais prévus. Le nouveau marché couvert est solennellement inauguré le 29.11.1879, en présence du roi Léopold II.

Prestigieux par ses dimensions et le luxe de sa décoration, le bâtiment suscite de vives polémiques en raison de son inadéquation à sa fonction et de son coût exorbitant. À peine achevé, il doit déjà subir quelques améliorations qui portent le coût total de la construction à plus d'un million de francs (remplacement de la canalisation d'eau défectueuse, remplacement des verrières par du zinc ondulé, remplacement du pavement intérieur en céramique défoncé par une surface asphaltée, aménagement de deux auventsPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. pour abriter les marchands ambulants). En même temps, l'exploitation des halles s'avère difficile: en 1894, la moitié des étals reste inoccupée.

Désaffectées en 1914 les halles servent, durant la Première Guerre mondiale, de magasin au Comité national de Secours et d'Alimentation, initié par Ernest Solvay. Fermées définitivement en 1936, elles sont utilisées comme entrepôt jusqu'en 1971. Cette même année les halles, ainsi que l'ensemble des maisons composant l'îlot, sont détruites pour faire place à un nouvel ensemble résidentiel (le square de Châtelaillon-Plage).

La façade principale donnait vers la rue de la Tulipe. Construite en pierre, elle prenait la forme d'un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. formé de trois parties chacune percées d'une porte à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. annonçant le plan intérieur en croix latine. La partie centrale, la plus monumentale, était ornée de quatre colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. supportant un entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. surmonté d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. et, dans l'axe, d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. à volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. interrompu par une sculpture monumentale représentant Cérès, déesse de l'Abondance et de la Prospérité (sculpteur Louis Samain). Les terrains qui bordaient les trois autres façades, qui possédaient également un accès à la rue, avaient été divisés en parcelles et vendus comme terrain à bâtir.

Le marché d'Ixelles adoptait un plan en croix latine, formé d'une sorte de nef principale interrompue par un transept et terminée par une abside de plan courbe réservée à la criée. La partie antérieure de la nef comportait également, à mi-distance de l'entrée et de la croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. du transept, deux absides semi-circulaires. Une structure métallique supportait d'immenses verrières et, à la croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. du transept, se dressait une coupoleVoûte de plan central. Elle peut être circulaire, ovale, polygonale, à côtes, en plein cintre, surbaissée, surhaussée, etc. sur pendentifs.

Le rez-de-chaussée abritait les échoppes de marché: la partie antérieure de la nef était réservée à la vente des légumes et des fruits, tandis que les échoppes réservées à la boucherie, le gibier et la volaille occupaient la partie postérieure, à hauteur du transept. Une glacière accessible depuis la rue Sans Souci avait été aménagée dans une partie des caves. Elle était louée, après adjudication publique, à la société «Les glacières de Saint-Gilles» fondée en 1874.

Sources

Archives

ACI/TP 71, farde n°267 «Halles d'Ixelles».

Ouvrages

DEL MARMOL, B., DELSAUTE, J.-L., et al., Le quartier Saint-Boniface, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 1998 (Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 23), p.11.

DEWEZ, M.-A., L'urbanisation du quartier Saint-Boniface (Mémoire de licence en histoire contemporaine), UCL, Louvain-la-Neuve, 1982-1983, pp.24, 93-124.

Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Ixelles, AAM, Bruxelles, 1980-82, fiche 130.

LE ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Bruxelles, 1885, pp.233-240.

LOZE, P. (dir.), Poelaert et son temps (Catalogue de l'exposition), Crédit Communal de Belgique, Bruxelles, 1980, pp.89, 90.

MIGNOT-DELSTANCHE, A., Projet de voies nouvelles, et choix d'un emplacement pour un marché couvert à Ixelles, Ixelles, 1873.

Périodiques

DELABY, E., «Les anciennes glacières d'Ixelles», Mémoire d'Ixelles, 33, 1989, pp.49-51.

«Ixelles: Halles», Bulletin des Commissions royales des Monuments et Sites, 1878, XVII, p.250.

LEGRAIVE, E., «Halles d'Ixelles», L'Émulation, 1881, pl.21-28.

«Œuvres publiées, Halles d'Ixelles», L'Émulation, 1881, col.24.

ACI/TP 71, farde n°267 «Halles d'Ixelles».

Ouvrages

DEL MARMOL, B., DELSAUTE, J.-L., et al., Le quartier Saint-Boniface, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 1998 (Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 23), p.11.

DEWEZ, M.-A., L'urbanisation du quartier Saint-Boniface (Mémoire de licence en histoire contemporaine), UCL, Louvain-la-Neuve, 1982-1983, pp.24, 93-124.

Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Ixelles, AAM, Bruxelles, 1980-82, fiche 130.

LE ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Bruxelles, 1885, pp.233-240.

LOZE, P. (dir.), Poelaert et son temps (Catalogue de l'exposition), Crédit Communal de Belgique, Bruxelles, 1980, pp.89, 90.

MIGNOT-DELSTANCHE, A., Projet de voies nouvelles, et choix d'un emplacement pour un marché couvert à Ixelles, Ixelles, 1873.

Périodiques

DELABY, E., «Les anciennes glacières d'Ixelles», Mémoire d'Ixelles, 33, 1989, pp.49-51.

«Ixelles: Halles», Bulletin des Commissions royales des Monuments et Sites, 1878, XVII, p.250.

LEGRAIVE, E., «Halles d'Ixelles», L'Émulation, 1881, pl.21-28.

«Œuvres publiées, Halles d'Ixelles», L'Émulation, 1881, col.24.