Typologie(s)

église/cathédrale/basilique

monastère/abbaye/couvent

monastère/abbaye/couvent

Intervenant(s)

MENGE – architecte – 1860-1875

APPELMANS – architecte – 1860-1875

P. CUYPENS – architecte – 1860-1875

MERKLIN SCHUTZE & CIE – facteur d'orgues – 1869

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Néogothique

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Ixelles (DMS-DML - 2005-2015)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2007-2009

id

Urban : 19372

Description

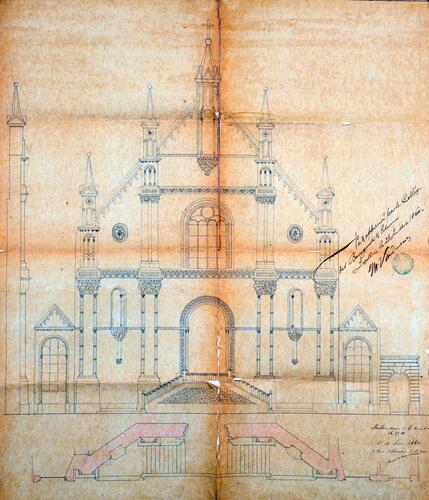

Église non orientée en style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. lombard, commanditée par le Père Pierre d'Alcantara de Sainte Thérèse et conçue par l'architecte Menge, 1860. Dans l'Inventaire d'urgence, le projet est toutefois attribué à Appelmans (VANDENBREEDEN, J., 1993). Elle fut édifiée entre 1861 et 1875. Les travaux intérieurs furent achevés par l'architecte P. Cuypens.

Historique

L'ordre des Carmes déchaussés fut depuis sa fondation au XVIIe siècle jusqu'à sa suppression en 1796 présent à Bruxelles (voir Inventaire du Patrimoine monumental, Bruxelles, Pentagone, 1B, rue des Carmes). C'est seulement en 1852 qu'ils décidèrent de refonder leur communauté à Bruxelles. Ils achetèrent en 1857 le long de l'avenue de la Toison d'Or un terrain fortement pentu. Le futur couvent pouvait non seulement bénéficier d'un grand jardin, mais était également en relation directe avec le couvent des Thérésiens rue aux Laine.

Historique

L'ordre des Carmes déchaussés fut depuis sa fondation au XVIIe siècle jusqu'à sa suppression en 1796 présent à Bruxelles (voir Inventaire du Patrimoine monumental, Bruxelles, Pentagone, 1B, rue des Carmes). C'est seulement en 1852 qu'ils décidèrent de refonder leur communauté à Bruxelles. Ils achetèrent en 1857 le long de l'avenue de la Toison d'Or un terrain fortement pentu. Le futur couvent pouvait non seulement bénéficier d'un grand jardin, mais était également en relation directe avec le couvent des Thérésiens rue aux Laine.

Quelques années après la finalisation du couvent, l'entrée de l'église fut dotée d'une structure en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion., par l'architecte Chameau (1881). Cet auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. disparut dans le courant du XXe siècle.

Le jardin et le couvent furent démolis au début des années 1960 pour faire place à la GalerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. Louise. Sur le toit du complexe commercial, on construisit un nouveau couvent autour d'une cour pavée (architecte Jacques Cuisinier & Serge Lebrun, 1962-1963). La galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. et ce nouveau couvent sont séparés par trois niveaux, largement occupés par des parkings et accessibles par la rue Capitaine Crespel.

Description

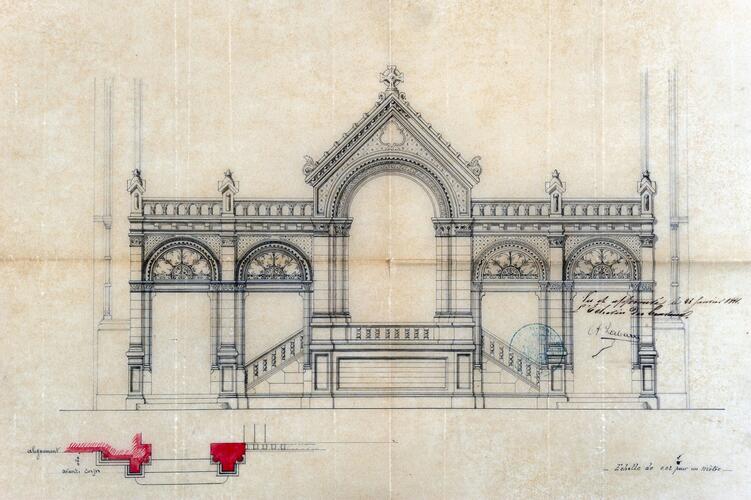

Façade tripartite, consistant en la façade de l'église même, flanquée de deux annexes basses. Celles-ci, très modifiées, étaient originellement percées d'une fenêtre à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. et coiffées d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches..

La façade de l'église est implantée en trapèze, avec double escalier menant à la porte d'entrée prise dans un encadrement. Escaliers fermés par des grilles en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. et dotés de rampes à balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade. en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion.. Imposante porte en bois, à ferrures, sous jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. d'imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. en éventail avec blason et banderoles portant la devise des Carmes.

Façade-pignon légèrement incurvée de deux registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. sur un haut soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., scandée de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. couronnés de pinaclesAmortissement élancé de plan carré ou polygonal.. En travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. centrale baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. et sculpture de la Vierge du Mont Carmel. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. latérales ornées respectivement des sculptures de Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila. Deuxième registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. percé d'une rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. Ornementation riche sous la forme de frisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arcaturesFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc., cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. et encadrements moulurés, colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. et corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire. feuillagés.

Intérieur

Vaisseau et larges nefs latérales de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Chœur de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. à chevet tripartite. ArcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. sur colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. feuillagé; fenêtres hautes à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. (aujourd'hui) aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. Nefs latérales avec nichesUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. cintrées, sous des fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. En nef latérale droite, certaines nichesUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. ont été ouvertes suite à un agrandissement dans les années 1960. Sol coloré par des divers carreaux de cimentCarreaux polychromes, réalisés en ciment teint dans la masse, formant un carrelage ou agencés en frise sur une façade.. Polychromie intérieure disparue suite à la rénovation de la fin des années 1950, à l'exception de traces encore visibles sur les chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre..

Vitraux

Vitraux du XIXe siècle prenant place dans le chœur et représentant Thérèse d'Avila, la Vierge du mont Carmel et Jean de la Croix. Ailleurs, vitraux de béton par le frère Eloi Devaux (Saint-Benoît-sur-Loire), 1959.

Mobilier

Porche intérieur pentagonal en bois, duquel partent des poutres néogothiquesLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. soutenant le jubé avec orgue conçu en 1869 par le facteur ixellois Merklin-Schütze, restauré et agrandi en 1962 par E.A. Roethinger (Strasbourg).

Bénitiers néo-romansLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman.. Beau confessionnal en bois, de style néo-gothique lombard.

Sources

Archives

ACI/Urb. 286-45-46.

ACI/Urb. 286-45-46.

Ouvrages

Les Carmes de Bruxelles, une restauration, Bruxelles, 1962.

VANDENBREEDEN, J. (dir.), Aperçu des styles et des tendances architecturales. Sélection des édifices et des ensembles à reprendre dans l'inventaire architectural de la Région de Bruxelles-Capitale, Sint-Lukasarchief ASBL, Bruxelles, 1993 (Révision de l'inventaire d'urgence).

Les Carmes de Bruxelles, une restauration, Bruxelles, 1962.

VANDENBREEDEN, J. (dir.), Aperçu des styles et des tendances architecturales. Sélection des édifices et des ensembles à reprendre dans l'inventaire architectural de la Région de Bruxelles-Capitale, Sint-Lukasarchief ASBL, Bruxelles, 1993 (Révision de l'inventaire d'urgence).