Typologie(s)

monastère/abbaye/couvent

conservatoire/école d'art

chapelle

conservatoire/école d'art

chapelle

Intervenant(s)

INCONNU - ONBEKEND – 1673-1701

H.L.F. PARTOES – 1843-1845

Pierre Victor JAMAER – architecte – 1874-1876

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Néoclassicisme

Néo-Renaissance

Éclectisme

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Inventaire du patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Pentagone (1989-1993)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2016

id

Urban : 31482

Description

Ensemble de bâtiments dont le noyau est

constitué d’édifices des XVIIe-XVIIIe siècles appartenant

à l’ancien couvent des Bogards, agrandis

et adaptés à de nouvelles fonctions dans le courant des XIXe et XXe

siècles.

Les plus anciennes archives connues concernant la communauté des Bogards datent de 1277 et 1303. À l’origine, il s’agissait d’une communauté de tisserands; en 1359, elle adopta la règle franciscaine, avant d’être placée sous la tutelle du magistrat de la Ville au début du XVe siècle. L’obligation d’être membre de la gilde des tisserands pour entrer dans l’ordre fut supprimée en 1474. Jusqu’à ce que l’ordre devienne exclusivement religieux au cours du XVIIe siècle, les Bogards demeurèrent actifs dans le commerce et la réparation des métiers à tisser. Leur couvent portait le nom de «Mariendael». Mentionnée pour la première fois au XIVe siècle, la chapelle fut consacrée à nouveau après les troubles religieux de 1585. La construction de la nef de la nouvelle église, entreprise suite à l’autorisation de collecter en 1624 et l’octroi de subsides supplémentaires en 1659, fut achevée en 1673. La pose de la première pierre du chœur eut lieu en 1696, sa consécration en 1701; la façade principale demeura inachevée. Les bâtiments conventuels furent agrandis en 1657 et reconstruits, ou tout du moins adaptés, en style Louis XVLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques. en 1752. Les moines en furent chassés en 1796. Les bâtiments remplirent alors diverses fonctions : prison, écuries, entrepôt de tabac, catéchèse. Une partie fut occupée à partir de 1803 par les Sœurs Noires, jusqu’à ce qu’elles s’établissent dans l’ancien couvent des Visitandines en 1829, puis, de 1831 à 1843, par la maternité de l’Administration des Hospices, propriétaire depuis 1810. Certaines parties de l'église, et du couvent furent démolies suite à la création de la rue du Midi en 1844. Les bâtiments restants furent adaptés en orphelinat pour fillettes sur un projet de l’architecte H.L.F. Partoes de 1843, réalisé en 1844-1845.

Ils furent réaménagés et agrandis pour leur affectation actuelle sur les plans de l’architecte P.V. Jamaer en 1874-1876. L’Académie, fondée à Bruxelles en 1711, obtint de Léopold 1er en 1835 le titre d’« Académie royale». Installée à l’origine et jusqu’en 1829 dans l’Hôtel de Ville, puis de 1832 à 1875 dans les caves du Palais de l’Industrie (voir place du Musée). Le couvent et la chapelle furent restaurés et une nouvelle aile construite en 1971-1975 sur les plans des architectes A. Bernard et R. Vandendaele.

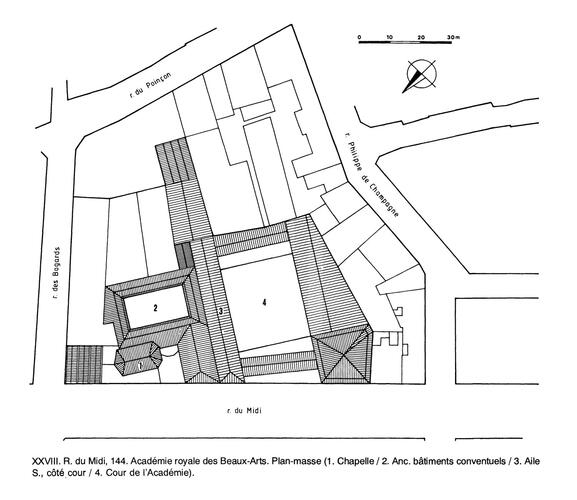

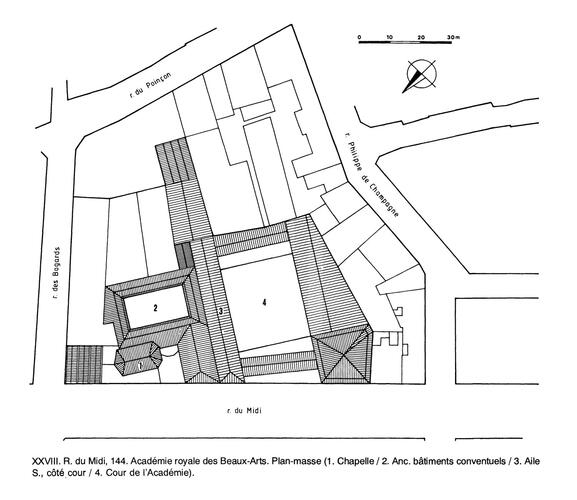

L’ensemble est délimité par les rue du Midi, des Bogards et du PoinçonPièce maîtresse verticale d’une ferme de charpenterie.; les anciens bâtiments conventuels s’élèvent au centre, l’ancien édifice de l’Académie au Sud et la nouvelle aile au Nord.

Anciens bâtiments conventuels. Initialement, ensemble de bâtiments des XVIIe-XVIIIe siècles avec accès principal par la rue des Bogards, s’étendant jusqu’à la rue du PoinçonPièce maîtresse verticale d’une ferme de charpenterie. dont l’église occupait l’angle Nord-Ouest et les jardins, la partie Sud. Lors de la transformation en orphelinat par Partoes en 1843-1845, les bâtiments conventuels furent conservés intacts, le chœur de l’église devint chapelle de l’institution, l’aile Sud vers le jardin fut exhaussée et une nouvelle façade-écran du côté de la rue du Midi édifiée; la nef de l'église et diverses annexes disparurent.

Façade-écran vers la rue du Midi, en style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. inspiré de la néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. italienne, de trois niveaux et six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. ParementRevêtement de la face extérieure d’un mur. de pierre blanche avec éléments de pierre bleue pour le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., les angles harpésLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue., les cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. et encadrements. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. symétrique axée sur les deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. centrales occupées au rez-de-chaussée par une porte cintrée à encadrement orné de disques, inscrite dans un ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. sous larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche.. Fenêtres cintrées à encadrement à filets; appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. saillant formant cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. pour les deux niveaux inférieurs. Au dernier niveau plus bas, baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. presque carrées à encadrement profilé. CordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition., friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. de trous de boulinTrou de boulin. Trou ménagé dans la maçonnerie, d’ordinaire dans l’entablement, afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois servant à accrocher un échafaudage à la façade. Le cache-boulin est le nom donné au couvercle qui ferme le trou de boulin. Celui-ci peut porter un décor comme une pointe de diamant, une étoile, une tête de lion, une rosace. et cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. en guise de couronnement. À gauche, portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. cintré à impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. et à clé, flanqué de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et couronné d’un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. triangulaire; nichesUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. cintrées de part et d’autre.

Chapelle (1). À l’origine, chœur (1696-1701) de l’ancienne église conventuelle jadis à trois nefs de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et façade incurvée inachevée. Chœur de style baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). tardif, de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. avec chevet à trois pans orienté au Sud; aujourd’hui tronqué dans sa partie inférieure intégrée à la nouvelle aile. Construction en briques, dénuée d’ornementation et abritée sous une toiture à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. couverte d’ardoises.

Intérieur. Voûte d’arêtes enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. (stuc sur bois), sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. et à clés en feuille d’acanthe. ArcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. doubleaux panneautésLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. prenant appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. sur un chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. profilé décoré d’un cartoucheDécor composé d’une table plane ou bombée, aux contours généralement sinueux, bordée d’un décor sculpté et/ou d’une mouluration, et sur laquelle prend parfois place un blason ou une inscription. Le médaillon est un cartouche rond ou ovale. à tête d’angelot ailé entouré de feuillages. Au registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. inférieur, arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. cintrées et profilées réduites à leur moitié supérieure, depuis le rehaussement du plancher; au registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. supérieur, fenêtres et nichesUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. cintrées à encadrement plat, désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon., impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie., clé et larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche.. Au nord, jubé à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. plus récent.

Bâtiments conventuels (2). Quatre ailes formant le cloître, comptant deux niveaux et respectivement deux fois six et quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. couverte d’ardoises et percée de lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. Construction en briques, décapée actuellement, laissant apparaître le grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice. pour le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. chanfreinéMoulure plate adoucissant une arête. à larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche. profilé, les montants chaînés et l’encadrement des trous de boulinTrou de boulin. Trou ménagé dans la maçonnerie, d’ordinaire dans l’entablement, afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois servant à accrocher un échafaudage à la façade. Le cache-boulin est le nom donné au couvercle qui ferme le trou de boulin. Celui-ci peut porter un décor comme une pointe de diamant, une étoile, une tête de lion, une rosace.. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. rythmées de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. plats, ouvertes de fenêtres à encadrement chaîné creusé en cavetLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle., larges, surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. et à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. à divisions métalliques au rez-de-chaussée, rectangulaires et sur appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. renouvelé en pierre bleue à l’étage. Au rez-de-chaussée, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. du cloître voûtée d’arêtes surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. en briques décapées; arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. doubleaux sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. profilées; à l’angle Sud-Ouest, deux portes surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. à encadrement de grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice., impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie., clé et larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche.. Au centre de l’aile Ouest, tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. abritant un escalier en visEscalier à volée hélicoïdale tournant autour d'un noyau central. en pierre, circonscrit par une cage d’escalier postérieure avec large escalier de bois.

Aile Sud, côté cour (3). Façade enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., jadis de deux niveaux sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., remplacée par un niveau supplémentaire par Partoes, et de quinze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.; construction attenante et perpendiculaire cachant partiellement la façade. Deux niveaux inférieurs en briques et grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice. comme les ailes du cloître, éclairés de fenêtres rectangulaires adaptées, sur appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. saillant. Dernier niveau assez bas, ouvert de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. presque carrées. Couronnement classique. RessautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. central limité par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. plats; pseudo-fronton triangulaire initial remplacé par un tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. cintré néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. ajouré d’une petite baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrée en demi-lune sous oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale.; porte chantournéeUn élément est dit chantourné lorsque sa forme alterne courbe et contre-courbe. sous haute fenêtre de même profil accostée de volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. sur désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. : encadrement de pierre bleue en style Louis XVLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques. datant du milieu XVIIIe siècle (1752?), mouluré en gorgeLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. sur désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon., à impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie., clé à voluteOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche. courbe aux extrémités droites. Autrefois, perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment. et rampe en ferronnerieÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux.. Stèles à la mémoire de A.J. Wauters (1845-1916) et de Ch. Van Der Stappen (1843-1910), par M. Rau.

Immeuble de l’Académie. Ensemble monumental de style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. inspiré du répertoire classique, construit sur les plans de l’architecte P.V. Jamaer de 1874-1876. Ailes de deux niveaux agencées symétriquement en U autour d’une cour intérieure (4). Façades revêtues d’un parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. de pierre blanche avec éléments de pierre bleue. Imposant pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’angle sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. couverte d’ardoises, caractérisé à l’étage par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. jumelésDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. sous couronnement classique et muret d’attique frappé aux armes de Bruxelles; sur chaque face, grande fenêtre surbaisséeUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. à clé à voluteOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et à petites divisions métalliques sous pseudo-fronton triangulaire sculpté. Ailes Ouest et Est identiques et comptant six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. : rez-de-chaussée rythmé de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau., ajouré de fenêtres surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. et couronné par l’entablement et le muret d’attique; niveau de toiture bas et en retrait, traité en galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. percée de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. à divisions métalliques. Vers la cour, bas-reliefs sculptés représentant des putti ornant le bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. d’attique, œuvre du sculpteur A.-E. Carrier-Belleuse et provenant des façades latérales de la Bourse (1865-1873) dont ils ont été enlevés en 1893 (voir boulevard Anspach, n° 80). Aile Sud de six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.; deux registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. rythmés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et ouverts de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle.. Terminaison classique.

Les plus anciennes archives connues concernant la communauté des Bogards datent de 1277 et 1303. À l’origine, il s’agissait d’une communauté de tisserands; en 1359, elle adopta la règle franciscaine, avant d’être placée sous la tutelle du magistrat de la Ville au début du XVe siècle. L’obligation d’être membre de la gilde des tisserands pour entrer dans l’ordre fut supprimée en 1474. Jusqu’à ce que l’ordre devienne exclusivement religieux au cours du XVIIe siècle, les Bogards demeurèrent actifs dans le commerce et la réparation des métiers à tisser. Leur couvent portait le nom de «Mariendael». Mentionnée pour la première fois au XIVe siècle, la chapelle fut consacrée à nouveau après les troubles religieux de 1585. La construction de la nef de la nouvelle église, entreprise suite à l’autorisation de collecter en 1624 et l’octroi de subsides supplémentaires en 1659, fut achevée en 1673. La pose de la première pierre du chœur eut lieu en 1696, sa consécration en 1701; la façade principale demeura inachevée. Les bâtiments conventuels furent agrandis en 1657 et reconstruits, ou tout du moins adaptés, en style Louis XVLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques. en 1752. Les moines en furent chassés en 1796. Les bâtiments remplirent alors diverses fonctions : prison, écuries, entrepôt de tabac, catéchèse. Une partie fut occupée à partir de 1803 par les Sœurs Noires, jusqu’à ce qu’elles s’établissent dans l’ancien couvent des Visitandines en 1829, puis, de 1831 à 1843, par la maternité de l’Administration des Hospices, propriétaire depuis 1810. Certaines parties de l'église, et du couvent furent démolies suite à la création de la rue du Midi en 1844. Les bâtiments restants furent adaptés en orphelinat pour fillettes sur un projet de l’architecte H.L.F. Partoes de 1843, réalisé en 1844-1845.

Ils furent réaménagés et agrandis pour leur affectation actuelle sur les plans de l’architecte P.V. Jamaer en 1874-1876. L’Académie, fondée à Bruxelles en 1711, obtint de Léopold 1er en 1835 le titre d’« Académie royale». Installée à l’origine et jusqu’en 1829 dans l’Hôtel de Ville, puis de 1832 à 1875 dans les caves du Palais de l’Industrie (voir place du Musée). Le couvent et la chapelle furent restaurés et une nouvelle aile construite en 1971-1975 sur les plans des architectes A. Bernard et R. Vandendaele.

L’ensemble est délimité par les rue du Midi, des Bogards et du PoinçonPièce maîtresse verticale d’une ferme de charpenterie.; les anciens bâtiments conventuels s’élèvent au centre, l’ancien édifice de l’Académie au Sud et la nouvelle aile au Nord.

Anciens bâtiments conventuels. Initialement, ensemble de bâtiments des XVIIe-XVIIIe siècles avec accès principal par la rue des Bogards, s’étendant jusqu’à la rue du PoinçonPièce maîtresse verticale d’une ferme de charpenterie. dont l’église occupait l’angle Nord-Ouest et les jardins, la partie Sud. Lors de la transformation en orphelinat par Partoes en 1843-1845, les bâtiments conventuels furent conservés intacts, le chœur de l’église devint chapelle de l’institution, l’aile Sud vers le jardin fut exhaussée et une nouvelle façade-écran du côté de la rue du Midi édifiée; la nef de l'église et diverses annexes disparurent.

Façade-écran vers la rue du Midi, en style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. inspiré de la néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. italienne, de trois niveaux et six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. ParementRevêtement de la face extérieure d’un mur. de pierre blanche avec éléments de pierre bleue pour le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., les angles harpésLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue., les cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. et encadrements. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. symétrique axée sur les deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. centrales occupées au rez-de-chaussée par une porte cintrée à encadrement orné de disques, inscrite dans un ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. sous larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche.. Fenêtres cintrées à encadrement à filets; appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. saillant formant cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. pour les deux niveaux inférieurs. Au dernier niveau plus bas, baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. presque carrées à encadrement profilé. CordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition., friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. de trous de boulinTrou de boulin. Trou ménagé dans la maçonnerie, d’ordinaire dans l’entablement, afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois servant à accrocher un échafaudage à la façade. Le cache-boulin est le nom donné au couvercle qui ferme le trou de boulin. Celui-ci peut porter un décor comme une pointe de diamant, une étoile, une tête de lion, une rosace. et cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. en guise de couronnement. À gauche, portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. cintré à impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. et à clé, flanqué de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et couronné d’un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. triangulaire; nichesUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. cintrées de part et d’autre.

Chapelle (1). À l’origine, chœur (1696-1701) de l’ancienne église conventuelle jadis à trois nefs de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et façade incurvée inachevée. Chœur de style baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). tardif, de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. avec chevet à trois pans orienté au Sud; aujourd’hui tronqué dans sa partie inférieure intégrée à la nouvelle aile. Construction en briques, dénuée d’ornementation et abritée sous une toiture à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. couverte d’ardoises.

Intérieur. Voûte d’arêtes enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. (stuc sur bois), sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. et à clés en feuille d’acanthe. ArcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. doubleaux panneautésLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. prenant appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. sur un chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. profilé décoré d’un cartoucheDécor composé d’une table plane ou bombée, aux contours généralement sinueux, bordée d’un décor sculpté et/ou d’une mouluration, et sur laquelle prend parfois place un blason ou une inscription. Le médaillon est un cartouche rond ou ovale. à tête d’angelot ailé entouré de feuillages. Au registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. inférieur, arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. cintrées et profilées réduites à leur moitié supérieure, depuis le rehaussement du plancher; au registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. supérieur, fenêtres et nichesUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. cintrées à encadrement plat, désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon., impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie., clé et larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche.. Au nord, jubé à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. plus récent.

Bâtiments conventuels (2). Quatre ailes formant le cloître, comptant deux niveaux et respectivement deux fois six et quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. couverte d’ardoises et percée de lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. Construction en briques, décapée actuellement, laissant apparaître le grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice. pour le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. chanfreinéMoulure plate adoucissant une arête. à larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche. profilé, les montants chaînés et l’encadrement des trous de boulinTrou de boulin. Trou ménagé dans la maçonnerie, d’ordinaire dans l’entablement, afin d’y loger des boulins. Le boulin est une pièce de bois servant à accrocher un échafaudage à la façade. Le cache-boulin est le nom donné au couvercle qui ferme le trou de boulin. Celui-ci peut porter un décor comme une pointe de diamant, une étoile, une tête de lion, une rosace.. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. rythmées de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. plats, ouvertes de fenêtres à encadrement chaîné creusé en cavetLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle., larges, surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. et à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. à divisions métalliques au rez-de-chaussée, rectangulaires et sur appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. renouvelé en pierre bleue à l’étage. Au rez-de-chaussée, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. du cloître voûtée d’arêtes surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. en briques décapées; arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. doubleaux sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. profilées; à l’angle Sud-Ouest, deux portes surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. à encadrement de grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice., impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie., clé et larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche.. Au centre de l’aile Ouest, tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. abritant un escalier en visEscalier à volée hélicoïdale tournant autour d'un noyau central. en pierre, circonscrit par une cage d’escalier postérieure avec large escalier de bois.

Aile Sud, côté cour (3). Façade enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., jadis de deux niveaux sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., remplacée par un niveau supplémentaire par Partoes, et de quinze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.; construction attenante et perpendiculaire cachant partiellement la façade. Deux niveaux inférieurs en briques et grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice. comme les ailes du cloître, éclairés de fenêtres rectangulaires adaptées, sur appuiAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. saillant. Dernier niveau assez bas, ouvert de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. presque carrées. Couronnement classique. RessautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. central limité par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. plats; pseudo-fronton triangulaire initial remplacé par un tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. cintré néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. ajouré d’une petite baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrée en demi-lune sous oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale.; porte chantournéeUn élément est dit chantourné lorsque sa forme alterne courbe et contre-courbe. sous haute fenêtre de même profil accostée de volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. sur désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. : encadrement de pierre bleue en style Louis XVLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques. datant du milieu XVIIIe siècle (1752?), mouluré en gorgeLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. sur désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon., à impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie., clé à voluteOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche. courbe aux extrémités droites. Autrefois, perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment. et rampe en ferronnerieÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux.. Stèles à la mémoire de A.J. Wauters (1845-1916) et de Ch. Van Der Stappen (1843-1910), par M. Rau.

Immeuble de l’Académie. Ensemble monumental de style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. inspiré du répertoire classique, construit sur les plans de l’architecte P.V. Jamaer de 1874-1876. Ailes de deux niveaux agencées symétriquement en U autour d’une cour intérieure (4). Façades revêtues d’un parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. de pierre blanche avec éléments de pierre bleue. Imposant pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’angle sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. couverte d’ardoises, caractérisé à l’étage par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. jumelésDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. sous couronnement classique et muret d’attique frappé aux armes de Bruxelles; sur chaque face, grande fenêtre surbaisséeUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. à clé à voluteOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et à petites divisions métalliques sous pseudo-fronton triangulaire sculpté. Ailes Ouest et Est identiques et comptant six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. : rez-de-chaussée rythmé de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau., ajouré de fenêtres surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. et couronné par l’entablement et le muret d’attique; niveau de toiture bas et en retrait, traité en galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. percée de tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. à divisions métalliques. Vers la cour, bas-reliefs sculptés représentant des putti ornant le bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. d’attique, œuvre du sculpteur A.-E. Carrier-Belleuse et provenant des façades latérales de la Bourse (1865-1873) dont ils ont été enlevés en 1893 (voir boulevard Anspach, n° 80). Aile Sud de six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.; deux registresAlignement horizontal de baies sur un pignon. rythmés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et ouverts de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. surbaisséesUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle.. Terminaison classique.

Sources

Archives

AVB/NPP S 3, 72; P.P. 2238, 1004.

Ouvrages

Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 275 ans d’enseignement, Bruxelles, 1987.

Périodiques

BONENFANT – FEYTMANS, A.-M., "Le sort du couvent des Bogards à Bruxelles depuis la fin de l’Ancien régime", dans Les Cahiers Bruxellois, 1959, IV, 3-4, pp. 295-317.

HOEBANX, F., MARTINY, V.-G., QUIEVREUX, L., "Le 250e anniversaire de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles", dans Brabant, 1961, 6.