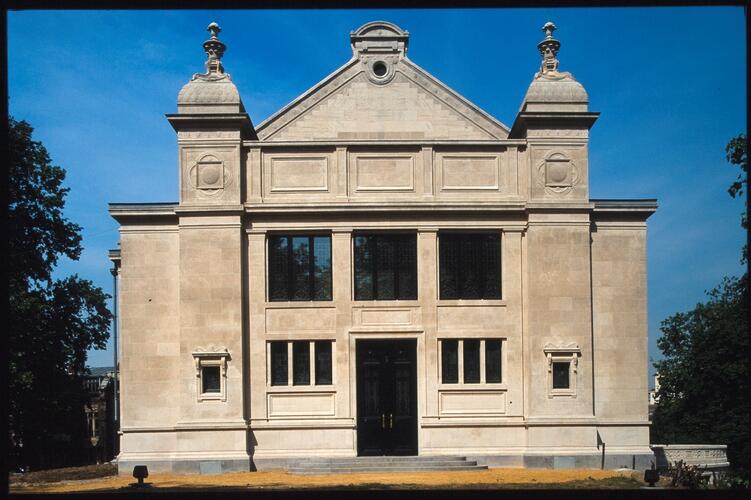

Ancien Institut de Sociologie (actuelle Bibliothèque Solvay)

Rue Belliard 137-137a

Parc Léopold

Typologie(s)

bibliothèque

Intervenant(s)

Henri VANDEVELD – architecte – 1901-1902

Constant BOSMANS – architecte – 1901-1902

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Extension Est (Apeb - 2006-2009)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Historique

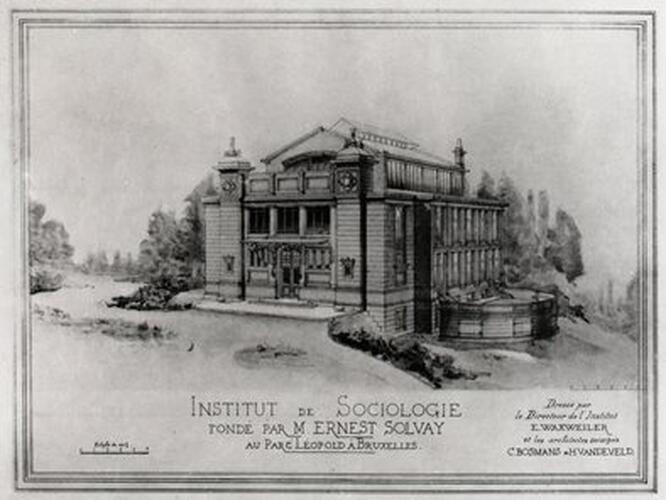

Soucieux d’élargir les recherches et l’enseignement en sciences économiques et sociales, Ernest Solvay, en collaboration avec son ami Émile Waxweiler, fonde dès 1901 l’Institut de Sociologie, qui est érigé conjointement à l’école de commerce au parc Léopold. Lors de cette seconde vague de construction de la cité scientifique de l’ULB, E. Solvay demande aux architectes associés C. Bosmans et H. Vandeveld, habitués à construire pour l’industriel, de concevoir ces deux instituts. En 1901, un terrain est concédé par la Ville de Bruxelles à E. Solvay pour une durée de vingt-cinq ans, période à l’issue de laquelle le bâtiment et le mobilier deviennent propriété de la Ville (AVB Bulletin Communal, 1901, I, pp. 716-718). Inauguré en 1902, ce luxueux institut accueille les chercheurs dans une ambiance de grand recueillement, propice à l’étude.

Dans l’entre-deux-guerres, contrairement aux autres instituts qui déménagement au plateau du Solbosch, l’institut de sociologie de même que l’école de commerce, restent en activité au parc Léopold. En 1967, l’ULB décide cependant de déménager l’institut sur le campus du Solbosch. Jusqu’en 1981, le bâtiment accueille les Presses universitaires de l’ULB. Désaffecté en 1981 et laissé à l’abandon, l’institut est classé comme monument dans sa totalité en 1988. En 1991, un bail emphytéotique de 99 ans est conclu entre la Ville de Bruxelles, propriétaire, et la SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale). L’édifice est restauré avec soin en 1993-1994 par le bureau d’architecture Deleuze, Metzger & associés. Et, en 2000, une convention d’occupation est signée entre la SDRB et la société de gestion Edificio (ancienne Maison de l’Europe). Le bâtiment sert d’écrin à divers évènements, tels des conférences, des dîners, des réceptions…

Description

Installé non loin de l’Institut de Physiologie et surtout voisin de l’École de Commerce, l’ancien Institut de Sociologie s’installe au centre du parc.

Le bâtiment est conçu selon un plan basilical: un vaisseau principal, sorte de nef s’élevant sur toute la hauteur et bénéficiant d’un éclairage latéral et zénithal, est agrandi d’un avant-corps, de bas-côtés contenant des cabinets d’étude et de salles sur deux niveaux fermant l’arrière. La toiture du corps principal est à deux versants, alors que celle des «bas-côtés» est plate. L’un d’entre eux est devancé d’un large hémicycle surmonté d’une terrasse et offrant une vue vers l’étang en contrebas.

Le bâtiment n’affiche pas la même mise-en-œuvre avant-gardiste que celle des instituts précédents de Physiologie, d’Hygiène et d’Anatomie. Il est entièrement construit en pierre blanche et s’ouvre par des fenêtres percées dans une maçonnerie traditionnelleEn briques et en grèsLa maçonnerie en briques est combinée à des éléments en pierre blanche (par exemple pour la plinthe, l’encadrement des baies, la corniche, ...), alors que l’intérieur se compose d’éléments en bois. Ces immeubles sont couverts par une toiture en bâtière et affichent souvent un pignon à gradins (XVIe-XVIIIe siècles).En colombageUne construction en colombage se compose de terre glaise appliquée sur un squelette en bois, renforcé par un tressage (jusqu’au XIXe siècle). . Cependant, l’ossature métallique est présente pour la couverture, où les arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. couvrant la vaste salle principale reposent sur des éléments métalliques prenant naissance dans la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de l’étage et non de manière traditionnelleEn briques et en grèsLa maçonnerie en briques est combinée à des éléments en pierre blanche (par exemple pour la plinthe, l’encadrement des baies, la corniche, ...), alors que l’intérieur se compose d’éléments en bois. Ces immeubles sont couverts par une toiture en bâtière et affichent souvent un pignon à gradins (XVIe-XVIIIe siècles).En colombageUne construction en colombage se compose de terre glaise appliquée sur un squelette en bois, renforcé par un tressage (jusqu’au XIXe siècle). sur un massif en maçonnerie.

La façade d’entrée, tel un porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d’accueil, offre une composition éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. et élégante, en pierre d’Euville travaillée. La partie centrale, de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sur deux niveaux sous frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches., est encadrée de tourellesPetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. de plan carré, sommées d’un toit en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. et pinacleAmortissement élancé de plan carré ou polygonal.. Un cartoucheDécor composé d’une table plane ou bombée, aux contours généralement sinueux, bordée d’un décor sculpté et/ou d’une mouluration, et sur laquelle prend parfois place un blason ou une inscription. Le médaillon est un cartouche rond ou ovale. «institut de sociologie» marque l’entrée. Haute de trois niveaux avec l’hémicycle, la façade côté étang est décorée de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau., sous une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. de désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. et cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. débordante. L’autre façade latérale s’ouvre d’une colonnadeRangée de colonnes et l'entablement qu'elles supportent. formant galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. au rez-de-chaussée.

![Rue Belliard 137-137A, ancien Institut de Sociologie (Bibliothèque Solvay), plans, [i]L’Émulation[/i], 1904, pl. 6.](/medias/500/buildings/10415009_0137_W03.jpg)

À l’intérieur, le vestibule au pavement en mosaïques est couronné de trois coupolesVoûte de plan central. Elle peut être circulaire, ovale, polygonale, à côtes, en plein cintre, surbaissée, surhaussée, etc. sur pendentif. Il est séparé de la salle de lecture par un portiqueUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. à trois arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. La grande salle de lecture, élément clé de l’édifice, s’élève sur toute la hauteur, sous une charpente métallique surbaisséeUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle. à caissons et décor marouflé. Elle est bordée de cabinets de lecture, avec une coursive à l’étage, et est éclairée de larges baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. latérales et zénithales.

La décoration intérieure est particulièrement soignée et les matériaux sont précieux: mosaïques de marbre, vitraux, bois d’ébène et d’acajou, décors peints, ferronnerieÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux. d’art, toiles marouflées, bibliothèques le long des murs…

Sources

Archives

AVB/CP

24-26, mon civils I, parc Léopold.

AVB/TP 97945 (1992).

Ouvrages

Atelier d’Architecture Deleuze, Metzger & Associés, Aperçu d’une restauration 1993-1994,

Bruxelles, 1994.

BRAUMAN, A., DEMANET, M., Le Parc Léopold

1850-1950. Le zoo, la cité scientifique et la ville, Bruxelles, AAM, 1985.

CROMBOIS J.-F., LAMBOTTE G., L’Institut

de Sociologie Solvay. Histoire, architecture, restauration, Institut de

sociologie – Université Libre de Bruxelles, 1994.

L’Institut de sociologie Solvay.

Histoire, Architecture, Restauration, Institut de Sociologie, Bruxelles,

1994.

Périodiques

DESPY-MEYER, A., DEVRIESE, D., «Paul Héger, maître d’œuvre des

instituts d’enseignement et de recherche en sciences médicales voulus par

Ernest Solvay à Bruxelles (1891-1895)» in PALM, L.-C., VAN LUNTHEREN, F.-H.,

VAN PAEMEL, G. (red), De toga om de

wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de geneeskunde,

natuurwetenschappen en techniek in Belgïe en Nederland (1850-1940), Themanummer

van Gewina, XVI, 1993, n°3, pp. 90-103.

COUVREUR,

D., «Bruxelles dans la cour des grands au Danemark. La bibliothèque

Solvay honorée par la Fondation Carlsberg», Le Soir, 20-20 mai 1995.

DEWALQUE, A., «Un temple pour la sociologie», A+, n° 135, oct-sept. 1995, pp. 32-35.

«Solvay.

La mémoire préservée», Neuf/Nieuw,

n°169, nov. 1994, p. 54.

«Parc Léopold à Bruxelles», Architecture

& Décoration, n°9, 1re année, 1903, pl. 41, 42.

VIRÉ, L., «La Cité scientifique du Parc Léopold à Bruxelles. 1890-1920», in Cahiers Bruxellois. Revue d’histoire urbaine, t. XIX, 1974, pp. 86-180.