Typologie(s)

Patrimoine ferroviaire

Intervenant(s)

A. DE PAEPE – ingénieur – 1879

Styles

Inventaire(s)

- Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)

- Inventaire du patrimoine industriel (La Fonderie - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Inventaire des gares bruxelloises (Thierry Demey)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Laeken (Archistory - 2016-2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Historique

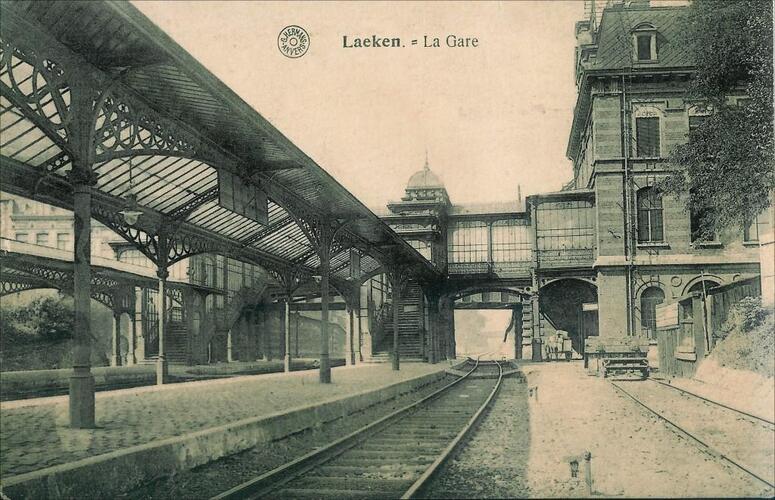

Le 01.05.1856 est mise en service la ligne dite de Dendre-et-Waes, reliant Bruxelles à Gand. Le 20.02.1872, une halte est ouverte aux voyageurs à Laeken. En 1880, elle est remplacée par la nouvelle gare de la rue du Champ de l’Église. Il s’agit d’un bâtiment de plan sensiblement rectangulaire de trois niveaux sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., implanté à l’est du pont et au nord des voies. Parallèle au pont, une passerelle métallique, couverte avec escaliers, dessert les quais. En 1936, l’intérieur du bâtiment subit diverses modifications. Durant la Seconde Guerre mondiale, la passerelle est endommagée. Malgré un projet de restauration de 1951, elle est finalement reconstruite, en béton armé et briques, suivant des plans de 1954. En 1982, la gare est désaffectée au profit de la station Bockstael, située plus à l’ouest, sous le boulevard du même nom. Le 26.09.1996, les façades et toiture de la gare sont classées.

En 2004, la SNCB loue le bâtiment à la Ville par bail emphytéotique pour 27 ans. Entre 2008 et 2011, il est réaffecté en centre culturel (Centre culturel Bruxelles Nord – Maison de la Création), avec aménagements intérieurs provisoires. En 2014, la passerelle de 1954 est démolie, excepté un bloc accolé à la façade latérale, servant d’entrée au bâtiment. En 2015 est conçu un projet de restauration complet (bureau B-Architecten). Il s’agit de restaurer les façades classées et de rénover l’intérieur pour accueillir une fonction socio-culturelle: café-socio-culturel et locaux pour diverses associations. La portion restante de la passerelle doit laisser place à un volume vitré, sorte de jardin d’hiver.

Description

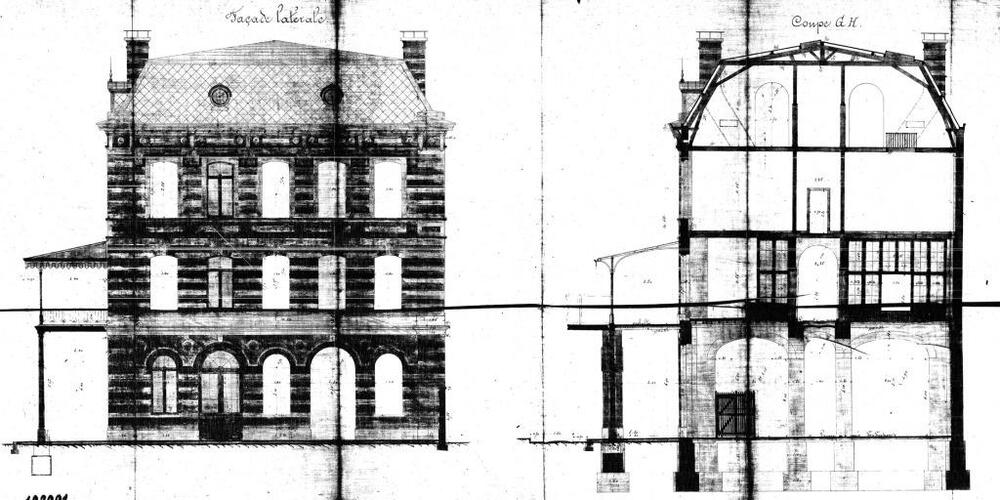

Façade en briques rouges, rehaussée de grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice. jaune formant bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. et de pierre bleue. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. de trois niveaux sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., le premier de soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., à hauteur des voies de chemin de fer, le deuxième de plain-pied avec la rue. Angles en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. formant pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. Premier niveau en briques et pierre bleue, percé de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. à archivolteMouluration disposée sur le front de l’arc. Le corps de moulures qui compose l’archivolte est de faible ampleur, moins complexe que celui de la corniche. continueUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées.; écoinçonsEspace de mur ménagé de part et d’autre d’un arc. à médaillonCartouche rond ou ovale. circulaire. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. des autres niveaux à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle., celles de l’étage sous cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. continuUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées.. EntablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. à friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. à diglyphesLes glyphes sont des canaux relativement courts, parallèles et en répétition, ornant d’ordinaire les frises d’entablement ou les consoles. Groupés par deux, ils se nomment diglyphe, par trois triglyphe et polyglyphe si plus nombreux. et cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de bois. Pour chaque façade, lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. de maçonnerie à frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches., anciennement flanquée de deux petites lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. de bois à frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. cintré, excepté en façade ouest, où il s’agissait d’œils-de-bœuf ovales.

Façade est de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Trois portes. FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d’entablement portant dans l’axe l’inscription «STATION» en lettres métalliques. LucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à oculusJour de forme circulaire, ovale ou polygonale. flanqué de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau..

Façade nord de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Trois portes centrales. LucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à deux fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. flanquées de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau..

Façade ouest de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Deux portes au niveau de soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue.. LucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à deux fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux..

Façade sud de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Quatre portes au niveau de soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. et quatre autres à l’origine au deuxième niveau, devancé par le bloc de la passerelle. Large lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à deux fenêtres séparées par un pilastreÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. interrompant un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. cintré; ancrePièce métallique apparente ou noyée dans l’enduit de façade, fixée à l’extrémité d’un tirant en fer pour solidariser les murs et les planchers. Il existe des ancres purement décoratives, non reliées à des tirants. au monogramme de Léopold II.

HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. partiellement conservée. Portes à vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. remplacés, certains jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. d’imposte à petits-fersPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis., à dessin en éventail au premier niveau. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. de fenêtre à petits-fersPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis..

À l’intérieur, en façade nord, deuxième travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. occupée par la cage d’escalier, à escalier en bois à balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire.. À l’origine, niveau de soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. à usage de magasin, puissamment structuré par une croiséeBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit. de doubles arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. en briques portant un plafond de voussettes sur poutrelles métalliques. Au rez-de-chaussée, entrée centrale en façade est, dans l’axe de laquelle s’étend un couloir. Celui-ci dessert, au sud, le bureau des recettes et du télégraphe, la salle d’attente des première et deuxième classes, puis celle de la troisième classe. Ces salles d’attente communiquent avec la passerelle d’accès aux quais. Au nord, salle des pas perdus, suivie de celle des bagages (avec monte-chargeAscenseur destiné principalement au transport d’objets. vers le niveau inférieur), de la cage d’escalier puis des sanitaires. À l’étage, logement: cuisine, laverie, salle à manger, cabinet et quatre chambres, de part et d’autre d’un couloir. Grenier dépourvu de cloisons, à charpente en bois.

Sources

Archives

Archives de la SNCB.

Ouvrages

CELLULE PATRIMOINE HISTORIQUE DE LA VILLE DE BRUXELLES, Promenades bruxelloises. 4. Patrimoine industriel à Laeken, Bruxelles, 1999, p. 7.

COSYN, A., Laeken Ancien & Moderne, Imprimerie scientifique Charles Bulens, Bruxelles, 1904, p. 142.

CULOT, M. [dir.], Bruxelles Hors Pentagone. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980, fiche 13.

DEMEURE, Q., HEYMANS, V., L’ancienne gare de Laeken, rue du Champ de l’Eglise, 2. 1879. Étude historique du Bâtiment, Département Urbanisme, Section Architecture, Cellule Patrimoine Historique, juin 2007.

DEMEY, Th., DE VILLE, A., PASTIELS, P., Les gares bruxelloises, Un patrimoine méconnu, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service des Monuments et Sites, Bruxelles, 1994, pp. 37-39.

Le rail bruxellois en images, Éditions P.F.T. asbl, Bruxelles, 1994, pp. 121-122, 124.

Périodiques

«Une gare remise sur les rails. La Gare de Laeken», Bruxelles entre en gare, Les Cahiers de la Fonderie, no24, octobre 1998, pp. 95-97.

Sites internet

www.b-architecten.be.