Typologie(s)

orgue

Intervenant(s)

INCONNU - ONBEKEND – 1200-1300

Chrétien VERAART – architecte – 1925-1926

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Forest (DPC-DCE - 2014-2020)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Historique

Dès le XIe siècle, le village de Forest est le siège d’une paroisse autonome dont le patronat est cédé en 1105 à l’abbaye d’Affligem. Il dispose d’un petit oratoire dédié à sainte Alène qui possède son propre cimetière et est flanqué à son chevet d’un noisetier sacré, en référence à la légende de la sainte. Au début du XIIe siècle, un particulier (sans doute le seigneur local) met à disposition des paroissiens, non loin du premier oratoire, un bâtiment en pierre pour servir au culte. Aujourd’hui détruit, cet édifice consacré à saint Denis se situait à l’emplacement de l’ancienne église de l’abbaye de Forest (voir abbaye de Forest sise place Saint-Denis 9).

C’est dans cette église en pierre qu’en 1106 l’abbé d’Affligem installe un petit prieuré de moniales bénédictines qu’il fonde en 1096 à Meerhem, dans la région d’Aalst. La cohabitation des moniales avec les villageois s’avère rapidement difficile à vivre, les religieuses devant vivre cloîtrées, comme l’impose la règle de saint Benoît.

La gestion des reliques d’Alène –culte local non reconnu par l’Église– pose, elle aussi, des difficultés. L’abbé d’Affligem souhaite en effet en obtenir la reconnaissance officielle mais s’en assurer également le monopole au détriment des paroissiens. En 1193, les reliques sont officiellement reconnues par l’évêque de Cambrai et en grande partie confiées à la communauté priorale. La gestion du culte est quant à elle laissée aux paroissiens.

Dès le deuxième quart du XIIe siècle, les paroissiens prennent l’initiative de construire leur propre église (buytekercke) à l’emplacement de celle que l’on connaît aujourd’hui, soit entre l’église abbatiale (démolie) et la chapelle Sainte-Alène. Consacré entre 1138 et 1152 par l’évêque de Cambrai, Nicolas I, le nouvel édifice conserve la dédicace à saint Denis et intègre la petite chapelle dédiée à sainte Alène (accolée au chœur).

La communauté monastique continueUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. à desservir l’église existante (binnekercke) au nord de laquelle se sont entretemps développés les bâtiments conventuels. Dès la fin du XIVe siècle et durant tout le XVIe siècle, les moniales entreprennent en effet une vaste campagne de construction comprenant un nouveau cloître et une nouvelle église abbatiale, achevée en 1447 et relevant du style gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. (voir abbaye de Forest sise place Saint-Denis 9).

À la fin du XIIIe siècle, l’église paroissiale construite un siècle plus tôt en style romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman. est remplacée par l’actuel édifice en style gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors.. Plus grande, elle se compose d’une nef de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., qui ne porte pas de voûte, et d’un chœur à trois fenêtres.

Au XVe siècle, au cours de la période du gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. tardif, les murs de la nef centrale sont rehaussés afin d’y aménager des fenêtres (clair-étage). L’église est également prolongée à l’ouest par une travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. supplémentaire servant de base à une tour de façade, plus basse que celle que l’on connaît aujourd’hui. La chapelle Sainte-Alène est mise en communication directe avec l’église proprement dite par le percement, dans le mur qui les sépare, d’une grande baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. (1470).

À la fin du XVe siècle, le chœur romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman. de la chapelle Sainte-Alène est remplacé par un chœur gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors.. Autour de 1525, la nef de la chapelle est remodelée, elle aussi, en style gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors..

Dans le courant du XVIe siècle, l’église s’agrandit d’un transept formé par l’ajout de deux chapelles latérales à hauteur des bas-côtés: la chapelle Saint-Joseph au sud (large d’une travée), construite directement après la chapelle Sainte-Alène et, au nord, la chapelle Notre-Dame (large de deux travées).

Vers 1550, la chapelle Saint-Joseph (sud) est jouxtée d’une Geesthuis (Table des Pauvres), soit une maison à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. servant de résidence pour le sacristain et de grange pour la dîme; elle donnait accès à l’intérieur de l’église depuis son rez-de-chaussée, tandis que l’étage abritait un magasin à bois et à grains. Cette construction vint en partie obturer les fenêtres hautes de la nef.

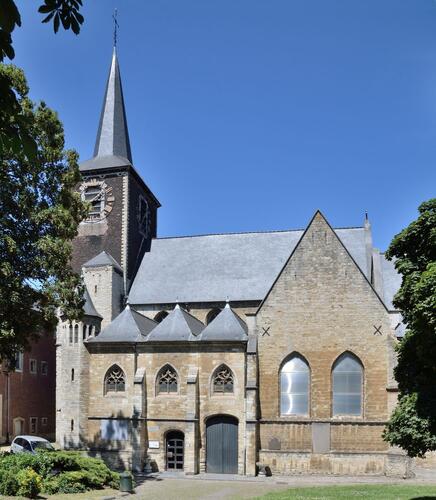

Telle qu’elle se présente aujourd’hui, l’église résulte d’une importante restauration réalisée en 1925-1926 par l’architecte Chrétien Veraart, spécialisé dans la restauration d’église. Veraart intervient lourdement sur l’édifice: il fait partiellement démolir la Geesthuis, remplace la voûte en berceau de plâtre (1820) de la nef par une nouvelle en bardeaux de chêne libérant ainsi les fenêtres qui avaient été obturées, dote la chapelle de la Vierge d’un chœur, reconstruit la sacristie.

L’église était à l’origine entourée d’un cimetière, le premier de Forest. En raison de l’accroissement de la population, celui-ci s’avère insuffisant et, en 1868, on décide de le déplacer pour des raisons d’insalubrité. Le nouveau cimetière est établi en 1877 sur les hauteurs du Beukenberg mais ce n’est qu’en 1882 que la désaffection du vieux cimetière paroissial est effective. Il disparaît définitivement en 1890.

Description

Édifice en briques rouges, pierre blanche de Dilbeek, de Dieghem et grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice..

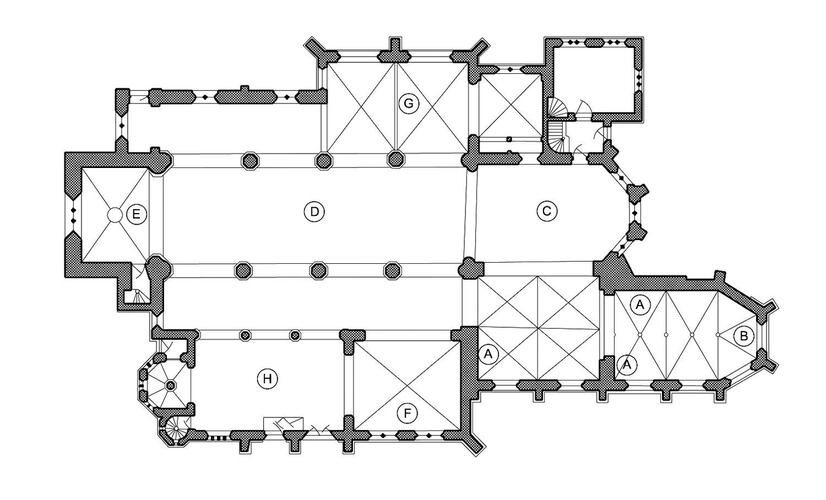

Plan basilical, orienté vers l’est. Nef de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. flanquée de bas-côtés, prolongée à l’ouest par une cinquième travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. servant de base à la tour (XVe siècle). Dans le prolongement de la nef, chœur terminé par un chevet à trois pans percés de fenêtres lancéolées (XIIIe siècle), à meneauÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. bifurqué (1925-1926), et flanqué côté sud-est par la chapelle Sainte-Alène.

Transept créé par l’adjonction ultérieure de deux chapelles latérales à hauteur des bas-côtés nord et sud: côté nord, chapelle de deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. consacrée à la Vierge (XVIe siècle), flanquée d’une sacristie (1925-1926). Côté sud, chapelle d’une travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. dédiée Saint-Joseph (XVIe siècle); elle est jouxtée par une sorte de narthex d’entrée, de deux niveaux sous trois petites toitures à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux., résultant de la transformation, dans les années 1920, de l’ancienne Geesthuis.

Côté ouest, en façade, tour de plan barlong flanquée d’une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. de plan carré; construite au XVe siècle et rehaussée de deux étages supplémentaires au XVIIIe siècle.

Intérieur. Nef centrale scandée de six colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. massives à base octogonale et chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. finement orné de feuilles stylisées à trois nervures (XIIIe siècle). Éclairée par un registreAlignement horizontal de baies sur un pignon. de huit fenêtres hautes (XVe siècle).

Chœur (XIIIe siècle) et nef couverts d’une voûte en bardeaux de chêne (1925-1926). Y sont conservées des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. engagéesUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur. soutenant jadis la retombée des voûtes de l’ancienne couverture du XIIIe siècle.

Bas-côté nord couvert d’une charpente en appentisToit à un seul versant., le bas-côté sud par une série de voûtains surbaissésUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle..

Narthex d’entrée (1925-1926) relié au bas-côté sud par deux colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne.; il accueille un jubé avec orgue, accessible par un petit escalier dans une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d’angle. De ce côté, chapelle baptismale de la même époque.

À hauteur de l’arc (brisé) triomphal séparant la nef du chœur, Christ en croix (XIIe siècle) décorant anciennement le chœur de l’abbatiale. L’église possède également quelques tableaux du XVIe siècle et un polyptique de sainte Anne et de l’Enfance du Christ (atelier bruxellois, milieu du XVIe siècle), également en provenance de l’ancienne église abbatiale. Orgue classique, au sol (Smets).

Chapelle Sainte-Alène. Oratoire primitif probablement construit vers le milieu du XIIe siècle, flanquant le côté sud du chœur et communiquant avec l’église Saint-Denis; remanié dans la seconde moitié du XVe siècle.

Il se compose de deux parties: un oratoire romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman. (XIIe siècle) de plan rectangulaire, et un chœur à trois pans couvert d’une voûte en réseau (liernes) typique du gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. tardif (dernier quart du XVe siècle). Clés de voûte sculptées des représentations de saint Denis, sainte Alène, saint Benoît, la Vierge à l’Enfant et la sainte Trinité. Pavement du XVIIIe siècle. Autel de style baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). (deuxième moitié du XVIIe siècle).

Mur séparant le chœur et la chapelle sainte Alène portant les traces des anciennes fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. appartenant à la première église romaneLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman..

La chapelle contient le cénotaphe de sainte Alène canonisée en 1193: soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. percé d’arcatures en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. en pierre blanche et dalle funéraire en pierre bleue de Tournai, sur laquelle est incisée une moniale tenant un livre dans la main gauche et levant la main droite (inscription «scta helena»).

Légende de sainte Alène. Fille du seigneur païen de Dilbeek, Alène vivait au VIIe siècle. Convertie au christianisme, elle suit toutes les nuits les offices à l’église Saint-Denis de Forest. Une nuit, son père ordonne à ses soldats de la ramener à Dilbeek. Les soldats s’empare d’Alène mais elle s’accroche à un arbre, au point d’en avoir le bras arraché et d’en mourir. Un ange ramasse le bras et le dépose dans l’église de Forest tandis que son corps est inhumé dans la chapelle. Peu de temps après des miracles se produisent, ce qui convainc les parents d’Alène de se convertir et de se faire baptiser à Forest.

Sources

Ouvrages

CABUY, Y., DEMETER, S., LEUXE,

F., Atlas du sous-sol archéologique de la

Région de Bruxelles: 4. Forest, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles,

1993, pp. 51-53.

De Pange, I., Au

cœur de Forest, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles,

2008 (coll. Bruxelles, Ville d’Art et d’Histoire, 47), pp. 12-23.

DEVLIEGER, L., Abbaye

de Forest: généalogie d’un ensemble architectural classé. Étude historique préalable à l’installation d’une

bibliothèque communale dans l’aile courbe Est et au développement d’un plan

global d’aménagement des jardins et abords de l’abbaye, Atelier

du Sablon s.c., février 2000.

FRANSEN, B. (dir.), Sainte Alène. Images et dévotion. Guide

pour une visite de l’église Saint-Denis à Forest, Fonds Patrimonium Sancta Alena,

Patrimonium Sancta Alena, Bruxelles,

2006.

HENNE, A., WAUTERS, A., Histoire de la ville de Bruxelles, IV, Culture

et Civilisations, Bruxelles, 1968 (rééd.), p. 240.

MEGANCK, M., Le patrimoine monastique en Région

bruxelloise: intégration dans la ville contemporaine, CFC-Éditions, Bruxelles, 2009 (coll. Lieux de

Mémoire), p. 63.

Périodiques

PODEVIJN, DOM RENIER, «Sainte

Alène de Forest», Le Folklore

brabançon, t. XX, Bruxelles, 1940-1948.

DUGARDIN, A.-M., «L’église Saint-Denis à

Forest», Annales de la Société

archéologique de Bruxelles, t. XXXXVI, Bruxelles, 1942-1943.

GHISLAIN, J.-C., «Forest-lez-Bruxelles: Le cénotaphe roman de

sainte Alène en l’église Saint-Denis», Bulletin de la Commission royale des

Monuments et des Sites, Commission

royale des Monuments et des Sites, t. IX,? 1980, pp.5-29.

Sites internet