Anciens Couvent et Institut des Religieuses de Notre-Dame des VII Douleurs

Rue Philomène 37, 39-41-43

Typologie(s)

orphelinat

chapelle

établissement scolaire

Intervenant(s)

C. fils ALMAIN (-DE HASE) – architecte – 1871

STRUYVEN – architecte – 1903

DANKELMAN – architecte – 1903

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

Recherches et rédaction

id

Description

Historique

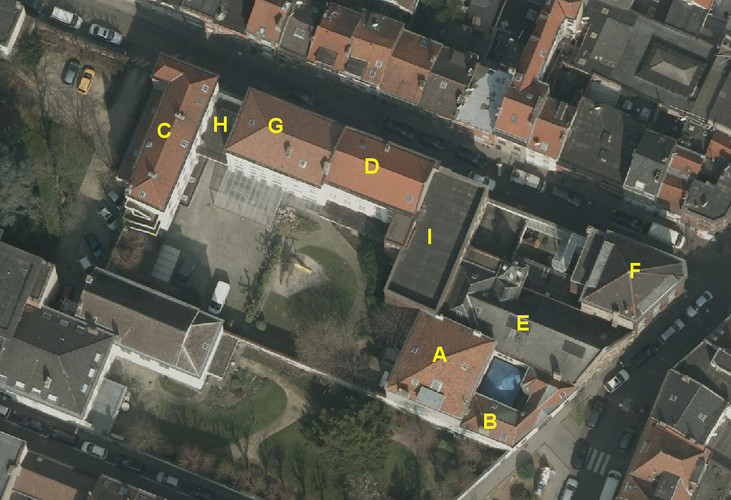

En 1862 au moins, une communauté de religieuses s'installe dans un hôtel particulier néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. en retrait de la rue (A), érigé vers le milieu du XIXe siècle. Il s'agit de l'actuel no33 rue Josaphat (voir ce numéro), situé sur Saint-Josse-ten-Noode, à la limite du territoire de Schaerbeek. En 1871, la communauté y fait bâtir à front de rue un avant-corps en L avec porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. (B), enserrant une cour (architecte C. ALMAIN fils). Vers 1886 est institué côté rue Philomène un orphelinat, qui s'installe dans deux bâtiments respectivement perpendiculaire (C) et parallèle à la rue (D) – les actuels nos37 et 39 – sans doute érigés dans le troisième quart du XIXe siècle. Entre 1889 et 1903, les religieuses font ériger une chapelle de style néo-romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman. (E) à droite du no33 rue Josaphat, qui remplace un bâtiment existant. En 1903, en remplacement d'une autre construction, les architectes Struyven et Dankelman conçoivent un immeuble de style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. (F) à l'angle des rues Josaphat et Philomène (no43), à usage d'infirmerie. Il est prolongé par un mur de clôture bordant une cour. Le complexe abrite un orphelinat au moins jusqu'en 1910. Par la suite, il devient un institut pour jeunes filles. En 1933, l'architecte C. Van Der Meer effectue des transformations aux nos37 et 39 (C et D): il rhabille les façades à rue, modifie l'intérieur du no39 et relie les deux bâtiments par un corps de deux niveaux (G) suivi d'un mur aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. (H). En 1951, le corps G est surhaussé de deux niveaux. Enfin, en 1956, un haut volume aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. aux étages (I) est érigé à gauche du no39, au détriment de la première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de celui-ci, avec entrée (no41) percée dans le mur de clôture prolongeant le bâtiment d'angle (architectes Gillis et Soukin). L'établissement scolaire, alors l'Institut Notre-Dame, ferme ses portes en 1999. Le complexe abrite aujourd'hui plusieurs asbl.

Description

Au no37 rue Philomène (C), bâtiment perpendiculaire à la rue, de quatre niveaux sous toiture à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux., sans doute érigé dans le troisième quart du XIXe siècle. Façade vers la cour enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., de huit travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Façade à rue aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. aux étages, rhabillée en 1933 en briques rouges et simili-pierreEnduit dont la couleur et la texture imitent la pierre de manière très convaincante, avec généralement des joints factices remplis de mortier gris. blanche. Escalier extérieur placé ultérieurement contre la façade arrière. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. remplacée.

Au no39 rue Philomène (D), bâtiment de classes de quatre niveaux, parallèle à la rue, sans doute érigé dans le troisième quart du XIXe siècle. Façade à rue de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. à l'origine, la première supprimée en 1956, suivies d'une huitième d'entrée, plus large. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. flanquées de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. Rez-de-chaussée aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. Façade rhabillée en briques rouges et simili-pierreEnduit dont la couleur et la texture imitent la pierre de manière très convaincante, avec généralement des joints factices remplis de mortier gris. blanche en 1933. Travée d'entréeTravée percée de la porte d’entrée. percée d'une porte à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. polygonal, flanquée de petites fenêtres grillées et surmontée d'une nicheUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché., toutes de même forme. La nicheUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. abrite une statue de la Vierge. Au-dessus, inscription «ECOLE PAROISSIALE DE SAINTE MARIE». Façade arrière enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., rythmée de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau.. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. remplacée, à l'exception de la porte et des châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. des fenêtres la flanquant.

À l'intérieur, cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs.; escalier à rampes géométriques pleines en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit. brun et noir et marches en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit. blanc.

À droite du bâtiment, corps de 1933 (G), surhaussé en 1951, et mur aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. (H) percé ultérieurement d'une entrée carrossable.

Au no43 rue Philomène (F), bâtiment d'angle de 1903 (architectes Struyven et Dankelman). ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. de quatre niveaux, le premier de soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., comptant trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. vers chaque rue, chacune inscrite dans une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. , reliées par un pan coupéPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment.. Façade en briques rouges, rehaussée de briques jaunes et de pierre bleue. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. pour la plupart sous linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. et arc de déchargeArc noyé dans un mur plein, qui surmonte généralement un linteau ou un autre couvrement et sert à le soulager.. Vers la rue Philomène, porte à la première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Fenêtres du soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. modifiées en 1956 (architecte Gillis et Soukin). Étages prévus aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.; les fenêtres ont vraisemblablement été percées en 1937 (architecte C. Vandermeer).

Le rez-de-chaussée côté rue Josaphat conserve l'inscription peinte «ECOLE PAROISSIALE – Ste Marie –». FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arceauxFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. à l'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne.. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. ancienne. LucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. continuesUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. tardives. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. remplacés.

En façade arrière, annexe tardive, suivie d'un mur de clôture.

À l'intérieur, structure à colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. à l'origine. Préau couvert prévu au rez-de-chaussée, infirmerie des religieuses au premier étage, des élèves au second.

Entre le no33 rue Josaphat et le no43 rue Philomène (E), chapelle de style néo-romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman., érigée entre 1899 et 1903. Bâtiment oblong à façade-pignon et toiture en bâtièreToit à deux versants.. Accolée à la façade nord, tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'escalier carrée sous toit en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. formant clocher.

Façade-pignon en briques rouges, rehaussée de simili-pierreEnduit dont la couleur et la texture imitent la pierre de manière très convaincante, avec généralement des joints factices remplis de mortier gris. blanche et de pierre bleue. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. symétrique de trois niveaux, à deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. aux deux premiers. Fenêtres à piédroitsLes piédroits sont les éléments verticaux latéraux de l’encadrement d’une baie, portant son couvrement. en colonnetteUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., sous tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à archivolteMouluration disposée sur le front de l’arc. Le corps de moulures qui compose l’archivolte est de faible ampleur, moins complexe que celui de la corniche.. Aux deux premiers niveaux, fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par deux, celles du premier grillées, celles du second inscrites dans une même arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. et à tympansEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. reliés par un troisième plus petit. Au pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., trois fenêtres jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre., l'axiale à deux registresAlignement horizontal de baies sur un pignon.. OculiJour de forme circulaire, ovale ou polygonale. latéraux également aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. TympansEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. des deuxième et troisième niveaux ornés d'un sgraffiteTechnique de décoration murale consistant à recouvrir d’une mince couche d’enduit clair une première couche de ton sombre. Un dessin est ensuite créé en grattant partiellement l’enduit clair, alors qu’il est encore frais, pour mettre à jour l’enduit foncé sous-jacent. Les traits des dessins apparaissent ainsi en creux et en foncé. En outre, la couche d’enduit clair peut être mise en couleur. à décor floral, ceux du troisième fortement altérés. PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. sommé d'une croix. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. à vitraux majoritairement conservés.

Aux gouttereaux, tripletsGroupement de trois baies. Les deux latérales, identiques, sont différentes de la baie centrale, d’ordinaire plus vaste. à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. Vitraux figurant divers saints, dont la Vierge à l'Enfant.

Tourelle enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc.. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. conservée, à motif de dents de scie. LucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. de menuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. à abat-son et fermetteLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension. sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. découpées. Épi de faîtageAmortissement d’ordinaire en fer, zinc ou terre cuite, situé au faîte du toit. en croix.

À l'intérieur, chapelle au second niveau, sous plafond de section trapézoïdale à nervures stuquéesLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré.. Murs gouttereaux rythmés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et surlignés d'une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale.. Murs-pignons marqués chacun par trois arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. Côté rue, abside du chœur à arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. sur colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., flanquée de portes. ArcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. latérales anciennement ornées de peintures. Côté jubé, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. aujourd'hui aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre., à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion.. Banc de communion à grille en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. disparu, tout comme la majorité du mobilier.

Sources

Archives

ACS/Urb. 214-37, 214-39-41-43.

Périodiques

MERTENS, A., ROZEZ, «Philomène (rue)», Annuaire du Commerce et de l'Industrie de Belgique, Province de Brabant, Bruxelles et sa banlieue, Bruxelles, Établissements généraux d'imprimerie, 1887, 1903, 1910.

MERTENS, A., ROZEZ, «Josaphat (rue)», Annuaire du Commerce et de l'Industrie de Belgique, Province de Brabant, Bruxelles et sa banlieue, Bruxelles, Établissements généraux d'imprimerie, 1862, 1868, 1890, 1904.

Cartes / plans

POPP, P. C., Atlas du Royaume de Belgique, plan parcellaire de la commune de Schaerbeek, vers 1858.

BESME, V., Plan parcellaire des environs de Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, 1867.

Plan de la commune de Schaerbeek 1876, Institut géographique national.

Bruxelles et ses environs, Institut cartographique militaire, 1881.

Bruxelles et ses environs, Institut cartographique militaire, 1893.

Plan de la commune de Schaerbeek 1899.