Ancien collège Saint-Joseph, aujourd'hui collège Jean XXIII et Sint-Jozefcollege

Boulevard de la Woluwe 18, 20, 22, 24, 26

Typologie(s)

Intervenant(s)

René AERTS – architecte – 1958-1961

Paul RAMON – architecte – 1958-1961

HERPAIN – entrepreneur, promoteur immobilier – 1958

HERPAIN – entrepreneur, promoteur immobilier – 1996

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Inventaire du patrimoine architectural 1939-1999 (ULB)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Woluwe-Saint-Pierre (DMS-DML - 2002-2009, 2014)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

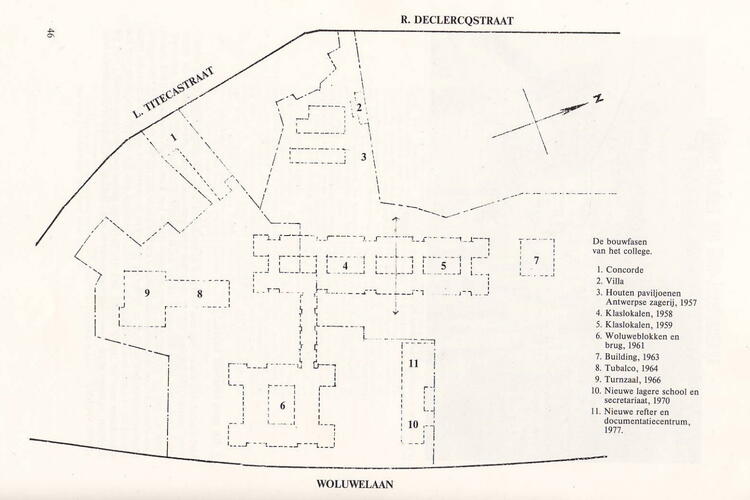

Historique. Le collège Saint-Joseph ouvre ses portes en 1956 et compte alors une vingtaine d'élèves néerlandophones et francophones. Les premiers cours se donnent dans l'ancienne salle de cinéma La Concorde, datant de 1928 (voir rue Louis Titeca no 32), puis dans des pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. provisoires en bois, bâtis dans le parc Parmentier. Le secrétariat est, quant à lui, installé dans une ancienne villa de 1909 (voir rue René Declercq no 84). Le nombre d'élèves augmentant de manière spectaculaire (424 en 1957, 783 en 1958), les cours sont dispensés à partir de 1958 dans des bâtiments implantés sur un ancien terrain vague marécageux appartenant à la famille Solvay, le long du boulevard de la Woluwe, à l'emplacement actuel.

Des constructions en dur sont rapidement envisagées et, en 1958, les architectes René Aerts et Paul Ramon dessinent un long bâtiment à deux niveaux de classes agencées autour de préaux. L'année suivante, ce premier volume est agrandi par un second disposé perpendiculairement au boulevard de la Woluwe, suivant les plans des mêmes architectes. Les travaux sont menés par l'entrepreneur Herpain. Dix-huit classes sortent de terre en 1958, douze en 1959. Ces constructions sont inaugurées le 23.05.1959.

Dans les années 1960, diverses constructions viennent s'adjoindre aux premières. Ainsi en 1961, les mêmes Aerts et Ramon dessinent un autre bâtiment pour abriter la communauté religieuse et l'administration de l'école. Ce parallélépipède dressé, bâti en 1963, est aujourd'hui dénommé « la tour ». Divers pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. préfabriqués, à un seul niveau sous toit plat, sont également érigés, de même que des salles de gymnastique, l'une en 1966, l'autre en 1968. L'école primaire néerlandophone est dessinée en 1968.

En 1968, à la faveur des conflits linguistiques qui secouent alors la Belgique, le Collège est divisé en deux : d'une part, le collège Jean XXIII, francophone, de l'autre, le Sint-Jozefcollege, néerlandophone. Les bâtiments scolaires sont répartis entre les deux institutions.

Dans les années 1980 et 1990, les bâtiments font l'objet de modifications et de rénovations. Ainsi, en 1982, certaines classes provisoires de 1964 sont démolies puis reconstruites ; trois ans plus tard, la salle de gymnastique de 1968 est remaniée et, en 1996, de nouveaux bâtiments scolaires de style contemporain sont dessinés par les architectes St. Dedeycker et F. Douxchamps.

Le complexe occupe aujourd'hui la majeure partie de l'îlot compris entre les rues Louis Titeca, René Declercq et P. Decock. Il englobe également l'ancienne villa de la rue René Declercq et l'ancienne salle de cinéma de la rue Louis Titeca.

Les bâtiments des architectes Aerts et Ramon, caractéristiques de l'architecture moderne d'après-guerre, sont des constructions à la fois économiques et fonctionnelles. Elles n'en produisent pas moins un bel effet architectural, par leur rigoureuse esthétique minimaliste exploitant les caractéristiques décoratives des matériaux mis en œuvre, typiques de la modernité de l'époque. L'ossature en béton, laissée à nu, est tantôt lisse, tantôt brut de décoffrage. Une large place est laissée à la lumière naturelle : les parois s'ajourent au maximum, en de belles verrières à élégantes divisions géométriques.

Les bâtiments de 1958 et 1959 se répartissent en deux ailes disposées perpendiculairement l'une à l'autre. Chacune comporte deux niveaux de classes sous toit plat, agencées autour de préaux. Particulièrement peu compacte, la forme extérieure du bâtiment reflète sa structure : il se présente comme des rangées de cubes à deux niveaux, chacun contenant deux classes. Les longs côtés s'ajourent entièrement, en de vastes verrières à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en métal, çà et là agrémentées d'allègePartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. en verre opaque de couleur verte. Les couloirs et certaines classes s'élèvent sur pilotis en béton, surplombant les préaux.

Le bâtiment est aujourd'hui divisé entre les écoles francophone et néerlandophone. La partie appartenant à l'école francophone a malheureusement fait l'objet d'une rénovation drastique en 1985. Les préaux et les parties à pilotis ont été partiellement murées afin d'agrandir les locaux. Les châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques ont été remplacés par d'autres, à divisions plus larges, modifiant considérablement l'esthétique originelle du bâtiment. La partie dépendant du Sint-Jozephcollege reste toutefois bien conservée.

« La tour » de 1961 prend la forme d'un volume à huit niveaux de plan carré. Le r.d.ch. et le dernier niveau présentent une superficie nettement moins importante que celle des étages qui font saillie en porte-à-faux supporté par de fortes poutres apparentes en béton armé brut de décoffrage. Le bâtiment a ainsi l'allure d'un vaste cube reposant sur un petit socleMassif surélevant un support ou une statue.. Les façades s'ajourent entièrement en fenêtre en bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade., séparés par la saillie des plateaux en béton lisse. Les bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. de fenêtres sont devancés de colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en acier peint et d'une planche de bois formant garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur....

L'espace intérieur s'agence autour de l'escalier situé au centre du bâtiment. À chaque niveau, les pièces se distribuent autour d'un couloir carré ceinturant la cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier.. L'escalier d'origine, à limon unique et sans contre-marche, a malheureusement été remplacé.

Sources

ACWSP/Urb. 60 (1958), 359 (1959), 440 (1960), 310 (1961), 184 (1964), 167 (1966), 312 (1968), 149 et 150 (1985), 95 et 14 (1996).

Ouvrages

Jubileumnoek 25 jaar Sint-Josefcollege te Sint-Pieters-Woluwe 1956-1981, Zaventem, 1981.