Typologie(s)

église/cathédrale/basilique

orgue

orgue

Intervenant(s)

Julien DE RIDDER – architecte – 1934-1936

INCONNU - ONBEKEND – 1755

Guido SCHUMACHER – facteur d'orgues – 1985

Styles

Traditionnalisme

Architecture rurale

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Inventaire des orgues en Région de Bruxelles-Capitale (DMS-DML - 2000)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Woluwe-Saint-Pierre (DMS-DML - 2002-2009, 2014)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2003

id

Urban : 17378

Description

Située à l'angle d'un îlot, sur un terrain bordé par le parvis et la rue Félix Poels, vaste église de style néo-traditionnelLe style néo-traditionnel

s’inspire de l’architecture traditionnelle, que l’on incorpore plutôt librement

au sein d’un langage formel assez contemporain, avec des matériaux et des

techniques contemporains (XIXe siècle et XXe siècle). construite en 1936, dessinée par l'architecte Julien de Ridder en 1934, intégrant des éléments de l'ancienne église ruraleDans la seconde couronne de l'agglomération bruxelloise, on rencontre çà et là des bâtiments d'architecture rurale. Il s'agit d'habitations ou d'anciennes fermes, issues de villages aujourd'hui englobés dans la ville, présentant d'ordinaire de sobres façades de briques blanchies à la chaux, sous de hautes toitures de tuiles. Les exemples les plus remarquables remontent aux XVIIe - XVIIIe siècles. de la fin du XVIIIe siècle.

Historique

Les origines de l'église Saint-Pierre remontent au Moyen Âge. Une 1re église, bâtie sur le site de l'actuelle, est mentionnée pour la 1re fois en 1173, année où l'évêque de Cambrai en fait donation, ainsi que ses dépendances, à l'abbaye de Forest. Le modeste édifice de style romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman. est représenté, au milieu de son cimetière, sur une carte figurative des biens de l'hôpital Saint-Jean, dressée en 1712 (Archives du CPAS de Bruxelles, cartes et plans no 341). En 1755, vu la vétusté de l'édifice, l'abbesse de Forest décide de la remplacer par une nouvelle église, qui sera construite sur les fondations de la 1re. Cette date se lit encore aujourd'hui sur le mauclair de la porte d'entrée de la tour ainsi que sur une pierre surmontant le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. du chœur. La nouvelle église est consacrée en 1778.

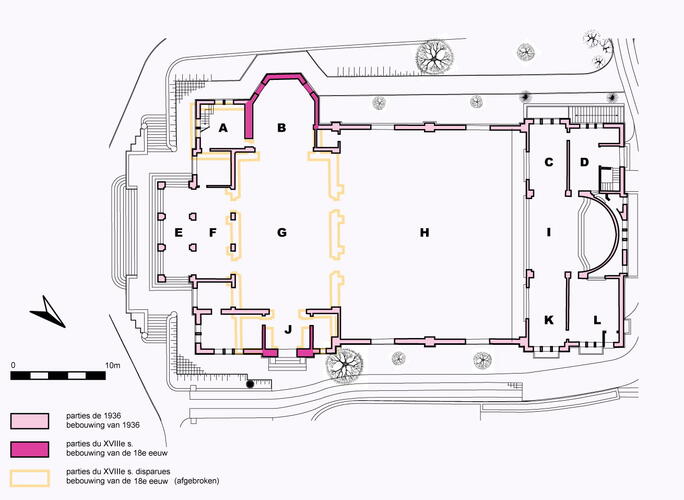

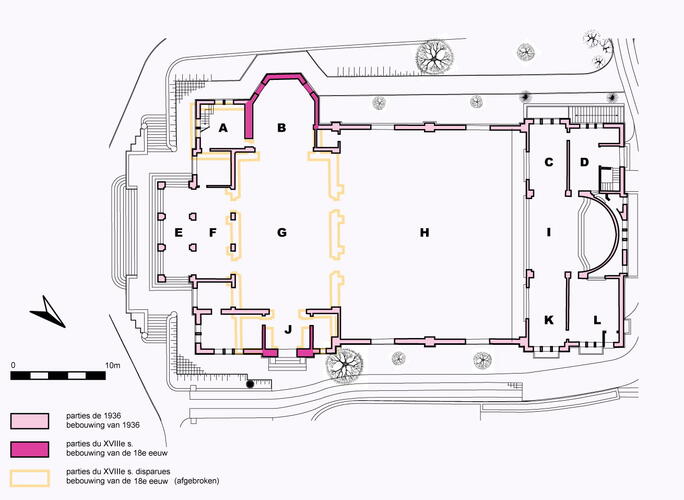

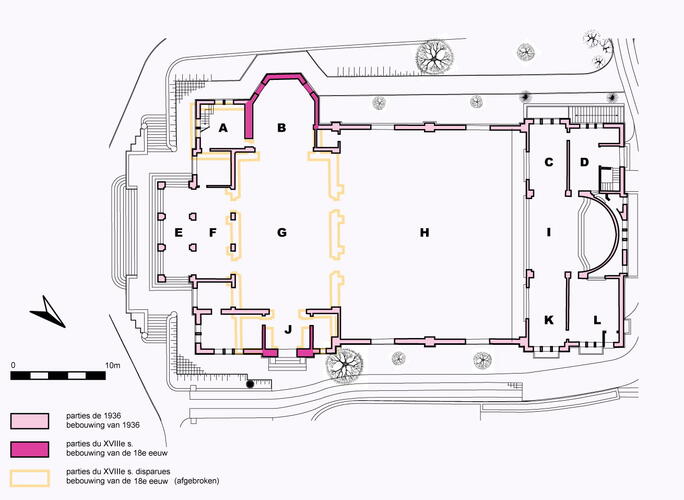

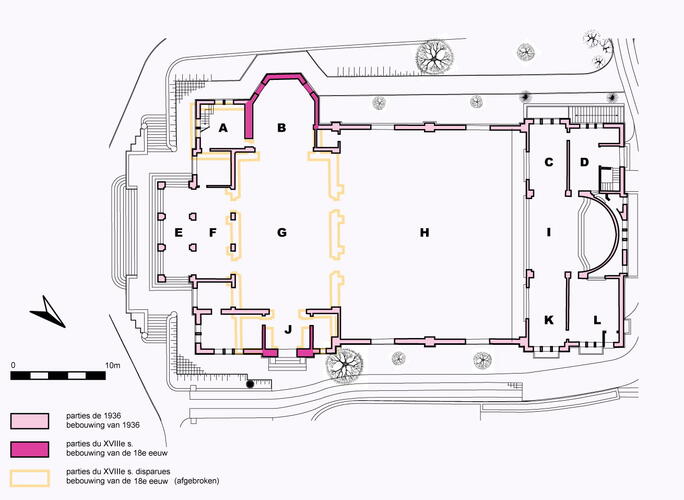

Jusqu'en 1935, l'édifice conservait son charme pittoresqueLe style cottage (de la fin du XIXe au milieu du XXe s.) s’inspire de l’architecture rurale, et particulièrement des « cottages » anglais. Il se caractérise par l’emploi d’éléments de bois ou de faux bois : garde-corps, colombages, fermes apparentes, etc. Des formes pittoresques, particulièrement celles des toitures, enrichissent les volumes. de petite église de village. Son architecture de briques rouges était sobrement rehaussée de pierre blanche récupérée de l'ancienne église médiévaleLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., formant soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. et harpesLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue. d'angle. Son plan, d'une grande simplicité, se composait d'un vaisseau d'une seule nef à deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. (G), prolongé au sud-ouest par un chœur polygonal (B) et, au nord-ouest, par une tour carrée (J). Un presbytère flanquait le chœur (A). Les murs extérieurs de la nef, démolie en 1936, étaient chacun renforcés par quatre contreforts de pierre et percés de deux fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. Le sol était couvert de dalles de pierre bleue. Le chœur était surélevé par deux marches. Deux autels latéraux de bois peint, aujourd'hui disparus, étaient assortis au maître-autel qui subsiste dans le chœur. Des confessionnaux s'adossaient aux murs de la nef. Un large buffet d'orgue occupait le 1er étage de la tour.

Le 05.06.1929, considérant l'ancienne église vétuste et trop exiguë – elle pouvait en effet à peine accueillir 300 personnes pour une population de 4.213 âmes – le Conseil communal décide de son agrandissement. Une 1re série de plans fut dressée en 1930, par l'architecte Julien de Ridder de Woluwe-Saint-Lambert. Entre 1931 et 1933 sont menées les expropriations des maisons voisines appelées à disparaître en raison de l'agrandissement de l'édifice. Par ailleurs, l'extrémité des jardins des maisons voisines, situées rue Sombre, est acquise par la commune.

Le parti pris pour la nouvelle construction consiste à conserver le chœur et la tour de l'ancienne église et à reconstruire une vaste nouvelle nef (H) prenant son départ à l'emplacement de l'ancienne (G), vouée à la démolition, ainsi qu'un nouveau chœur (I) et une nouvelle tour (A), plus haute que l'ancienne. L'axe de la nouvelle église est tracé perpendiculairement à l'ancienne, de sorte que la longueur de la nef ancienne définit la largeur de la nouvelle. Le niveau du sol est rabaissé d'une cinquantaine de centimètres par rapport à celui de l'ancien édifice.

L'architecture de l'église s'inspire de celle de l'ancienne, dans la volonté de créer une unité de matériaux et de formes avec les éléments conservés. Mélange de conservatisme et de modernité, elle reste en grande partie fidèle à la tradition, sans pour autant tourner le dos à l'architecture moderne. Le gabarit et les proportions contrastent toutefois, par leur caractère monumental, avec la modestie de l'ancien bâtiment.

Le cahier des charges et les plans définitifs sont signés par l'architecte Julien de Ridder en février 1934. Les soumissions ouvertes le 06.04.1934 et les travaux adjugés à l'entrepreneur Feyarts. En mai 1934, les travaux de terrassement sont entamés. L'ancien cimetière paroissial est rasé, les ossements et certains caveaux transportés vers le nouveau cimetière, à Stockel. Monseigneur Vancauwenbergh pose la première pierre de l'édifice le 20.09.1935. L'arrêté royal du 30 du même mois approuve la construction. À partir de cette date, les travaux vont bon train. Les fondations de la nouvelle nef et du chœur sont terminées en octobre 1935 et leurs murs s'élèvent peu à peu. Le coffrage du plafond en béton de la nef et la charpente métallique du chœur sont mis en œuvre en avril 1936. La nef est sous toit en juin. L'aménagement intérieur du chœur a lieu durant la seconde moitié de l'année 1936.

Les fondations en béton armé de la façade principale sont terminées en avril 1936, celles de la tour le sont en juin. Les murs de façade atteignent leur hauteur en juillet et le dernier étage de la tour est posé en septembre.

L'exécution des travaux est menée de façon à maintenir l'exercice du culte dans l'ancienne église. Les murs extérieurs de l'ancienne nef, conservés à l'intérieur du nouveau bâtiment, ne sont démolis qu'en septembre 1936.

La réception provisoire des travaux a lieu le 03.12.1936. L'église est mise sous toit mais n'a encore, à l'exception du chœur déjà aménagé, ni pavement ni portes.

L'industriel Jules Waucquez, demeurant avenue de Tervueren, finance l'achèvement de l'église à concurrence de 100.000 francs, à condition de voir les travaux confiés à l'architecte bruxellois Léonard Homez. Sous cette direction, le pavement de la nef, les portes, les vitraux et le mobilier sont placés en 1937.

En 1938, l'entrepreneur Scheerlinck se charge des travaux d'aménagement des abords de l'église et de la construction de l'escalier monumental. Les rampes en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., placées en 1939, seront remplacées vers 1974. Vers 1972, les moulures du plafond de l'ancien chœur sont reconstruites à l'identique en gypse.

Ironie de l'histoire, dans les années 1980, suite à la diminution du nombre de fidèles, l'église se révèle trop vaste et difficile à chauffer. D'autre part, l'esthétique de l'édifice des années 1930 déplait, jugée excessivement froide et monumentale. Deux projets de cette époque, restés dans les cartons, visent par des moyens différents à rendre à l'édifice sa sobriété et sa simplicité initiales.

En 1982, un projet, resté sans suite, du professeur Raymond Lemaire et de l'architecte Ch. Vander Elst du bureau buas de Louvain-la-Neuve, propose de recréer l'espace de l'ancienne église paroissiale à l'intérieur du bâtiment : pose de voiles percés de fenêtres, disposés aux emplacements des murs de l'ancien chœur, rehaussement du sol à sa hauteur initiale et mise en œuvre d'un faux plafond suspendu au plafond actuel. Le reste de l'édifice devait demeurer dans son état d'origine. Des aménagements extérieurs intégrant l'ancienne cure et l'ancienne fermeLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension. de la famille Thielemans toutes proches devaient rendre au parvis son caractère villageois.

En 1988, l'architecte Feremans et l'entrepreneur Vandekerkhove élaborent un avant-projet, resté lui-aussi dans les cartons, de démolition complète des éléments des années 1930, suivie de la reconstruction « à l'identique » de l'ancienne nef.

Description

Le plan de l'édifice est de type basilical, orienté nord-ouest. L'accès s'effectue par un porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. (E) en avant-corps sur emmarchement monumental. Flanquant le narthex (F), au sud-ouest, la nouvelle tour de cinq niveaux (A). La vaste nef (G et H) compte trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. La 1re (G), occupant l'emplacement de la nef de l'ancienne église, est flanquée de l'ancien chœur (B) devenu chapelle latérale ainsi que de l'ancienne tour (J), qui constituait l'unique accès à l'ancien édifice. Le nouveau chœur (I), de plan semi-circulaire, est flanqué, de part et d'autre, d'une chapelle (C et K) ainsi que d'une annexe (D), au sud-ouest, et de la sacristie (L), au nord-est.

Les nouvelles parties de l'église présentent, tout comme l'ancien édifice, des façades de briques à harpesLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue. d'angle irrégulières ainsi qu'un soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre de Gobertange. Elles sont percées de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. pour la plupart à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., certaines à ébrasementCôtés convergents de l’embrasure d’une baie. à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général..

Porche ouvert (E) percé de trois vastes arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol., sur piliersSupport vertical de plan carré. carrés. Dans l'axe des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement., portailsPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à encadrement de pierre de Gobertange ; portes en chêne à double battant, sous tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. de pierre blanche.

Le porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. devance une façade de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Large travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. axiale à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., percée en son milieu d'une vaste fenêtre. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. latérales à haute arcatureFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. marquée d'une croix, percée d'une petite fenêtre rectangulaire dans sa partie inférieure.

La nouvelle tour (A) présente des façades marquées par une haute arcatureFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. percée de petites fenêtres carrées et terminée par un cadran d'horloge en pierre de Gobertange, à chiffres romains métalliques. Dernier étage muni d'abat-son de béton, sous toit en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon.. Au r.d.ch., bas-relief signé Oscar De Clerck, figurant saint Pierre remontant ses filets de pêche.

L'ancien chœur (B) présente un chevet polygonal à trois pans, les latéraux percés d'une fenêtre. Au-dessus du soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., une pierre porte l'inscription « anno 1755 ». Le niveau du sol ayant été rabaissé et les fondations mises à jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants., une plintheAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite. en pierre bleue surmontée de quatre lits de pierre de Gobertange furent rajoutés en sous-œuvre. À l'intérieur, voûte en cul-de-four nervurée.

L'ancienne tour (J) est percée d'un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à encadrement de pierre bleue et arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. surligné d'une cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier.. Porte en chêne à deux battants, à mauclair mouluré millésimé « 1755 ». ImposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. munie d'un vitrail à motifs floraux. D'après les traces visibles dans l'appareilOuvrage constitué de pierres plus ou moins taillées ou de briques. de briques, l'encadrement de pierre bleue est postérieur à la construction de la tour. Suite à l'abaissement du niveau du sol en 1934, le portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. subit des remaniements : la partie inférieure des piédroitsLes piédroits sont les éléments verticaux latéraux de l’encadrement d’une baie, portant son couvrement. est allongée, tandis que la porte est redescendue d'une vingtaine de centimètres et coiffée d'un bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. de vitrail pour rattraper la différence de hauteur. À l'étage, le portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. est surmonté d'une vaste fenêtre grillagée ornée d'un vitrail. Au dernier niveau, sur trois des quatre côtés de la tour, fenêtre munie d'un abat-son. Toiture en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. à égout rebroussé, à couverture d'ardoises renouvelée en 1936.

Les façades latérales sont marquées par des piliersSupport vertical de plan carré. à angles à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.. L'usage du béton armé permet la construction d'un plafond d'une très grande portée couvrant toute la nef (G et H), supporté par les seuls murs extérieurs du bâtiment. De hautes et minces poutres, disposées dans le sens de la longueur de l'édifice, confèrent un rythme au plafond et créent un effet monumental de perspective. Le plafond présente cependant différentes hauteurs, de sorte que l'espace intérieur paraît divisé en trois parties, les latérales, moins élevées, formant collatéraux.

La nef est coiffée, en son milieu, d'une toiture à double pan couvert d'ardoises, sur charpenterie de béton armé. Les collatéraux sont eux couverts, tout comme les pièces flanquant le chœur, d'une toiture en zinc dont la pente, extrêmement faible, la rend invisible depuis le sol.

Le narthex porte la tribune d'orgues. Trois arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. de béton armé terminent la nef : un arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. monumental ouvrant sur le chœur et deux arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. de moindre ampleur donnant sur les chapelles latérales.

Le nouveau chœur (I), voûté en cul-de-four, est coiffé d'une toiture en demi-cône sur charpente métallique. Il est légèrement désaxé en raison d'une malfaçon.

Aménagement intérieur et mobilier

Ancien chœur

Le maître-autel en bois peint du XVIIIe siècle conserve son emplacement dans l'ancien chœur. De plan concave, il est cantonné de part et d'autre par une colonneUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. jumelée à un pilastreÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau., à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. corinthien, soutenant l'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne.. Couronnement composé de deux angelots présentant les attributs de la papauté, assis de part et d'autre d'un édicule coiffé d'une cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à lambrequinUne corniche est dite à lambrequin lorsqu'elle est agrémentée d’un bandeau chantourné à la manière d’un lambrequin, une bordure sinueuse d’étoffe servant à décorer une fenêtre ou un baldaquin de lit. abritant la colombe du Saint-Esprit sur gloire. Le tabernacle surmonté d'une statue, aujourd'hui disparu, a cédé la place à une peinture.

Garnissant les murs, lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en chêne de style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. datant de la fin du XVIIIe siècle. Acquis en 1808, ils proviendraient du monastère d'Ophem. Hauts panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. moulurés séparés par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. à canneluresLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes. rudentéesLe terme rudentures désigne un ornement en forme de bâtons unis ou sculptés en motif de corde ou de végétal.. EntablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. à friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. nue et cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube.. Ornementation appliquée : trophéesDécor composé d’un regroupement d’objets divers, attributs d’un métier ou d’un art. Trophée de musique, de guerre, etc. d'instruments liturgiques, médaillonsCartouche rond ou ovale. figurant Jésus et la Vierge.

Banc de communion du XVIIIe siècle, en chêne sculpté de manière naïve, à balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade. en lyre et désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. à ornements liturgiques.

Nouveau chœur et chapelles latérales

L'aménagement intérieur du nouveau chœur et des chapelles latérales est effectué en 1936.

L'autel du chœur, de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs., est dessiné par La Croix latine de Louvain, dirigée par le bénédictin Dom Martin de l'abbaye du Mont César, et réalisé par la marbrerie Fernand Colin de Bruxelles. Il avait été conçu à l'origine pour le chœur de la chapelle royale à l'exposition internationale de Bruxelles de 1935, où il remporta le grand prix. L'année suivante, la marbrerie vend l'autel à la fabrique d'église, ainsi que tous les marbres qui avaient formé l'ensemble du chœur de la chapelle de l'exposition, afin de constituer un ensemble similaire dans la nouvelle église.

L'autel présente une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. monolithique en marbre noir avec incrustations de malachite du Katanga. Tombeau de l'autel en marbre italien de Levento, soutenu par des contreforts en marbre noir incrusté de malachite. L'ensemble était à l'origine complété par six candélabres en métal.

Tabernacle en marbre noir avec portes en multiplex peint en noir, incrusté de malachite, surmonté d'un christ en croix en bois peint.

Sol du chœur pavé de marbre gris perlé d'Orient, marches en marbre noir.

Couvrant le mur du chœur, lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. de deux mètres de haut en marbre travertin romain, sur plintheAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite. de marbre noir.

Banc de communion de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. en marbre italien de Levento, rythmé par des désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. groupés par trois.

L'autel des chapelles, en marbre jaune veiné, est probablement réalisé sur base d'un dessin de H. Holemans, orfèvre-sculpteur à Bruxelles. Deux volumineuses colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. canneléesLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes., posées sur un emmarchement de marbre noir, supportent une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. rectangulaire.

Nef

L'aménagement intérieur de la nef remonte à 1937.

Carrelage en marbre noir de Mazy, marbre jaune de Sienne et marbre « bois Jourdan ».

Quelques éléments intérieurs furent dessinés par l'architecte Julien de Ridder en 1935 suivant l'esthétique épurée du style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. : de part et d'autre de la porte, bénitiers en pierre bleue ; quatre confessionnaux intégrés dans l'épaisseur des murs, en grande partie parementésRevêtement de la face extérieure d’un mur. de marbre travertin romain, et rehaussés de deux pierres bleues sculptées en 1937 par R. Vanceselaers ; porte à double battant en noyer ; une chaire de vérité placée par la SA Merbes-Sprimont, constituée d'un escalier et d'une cuve en béton armé parementésRevêtement de la face extérieure d’un mur. de marbre gris veiné de blanc dit Napoléon G.M.

Au fond de la nef, adossées au narthex, deux armoires à deux corps en chêne, réalisées par J. Schoonejans en 1936 à partir d'éléments de la chaire de vérité du XVIIe siècle et de l'orgue du milieu du XVIIIe de l'ancienne église.

Sur la tribune au-dessus du narthex, orgue monumental factice en deux corps : simple palissade entièrement en bois, y compris les tuyaux peints en imitation de cuivre, construite en 1937 par le menuisier Guillaume Pélleriaux, demeurant rue Sombre.

Vitraux

Dans l'ancien chœur : à gauche, Vierge à l'enfant donnant le chapelet à un saint, XIXe siècle ; à droite, saint Joseph tenant le lys et l'enfant Jésus, XIXe siècle.

Fenêtre nord-ouest : saint Pierre portant la clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. du paradis, par J.-B. Jacobs en 1939.

Dans la nef et le nouveau chœur : vitraux d'un style académique fidèle à la tradition du XIXe siècle, œuvres du bruxellois J.-B. Jacobs. Les cartons portent la date du 07.07.1936. Leur placement est autorisé par l'arrêté royal du 09.06.1937.

Façade principale : la pêche miraculeuse.

Murs latéraux de la nef : 2e travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., à gauche, Jésus marchant sur les flots et sauvant saint Pierre, à droite, saint Pierre guérissant le paralytique au temple ; 3e travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., à gauche, la profession de foi de Simon-Pierre, à droite, saint Pierre délivré par l'ange.

Dans le chœur, à gauche, La primauté de saint Pierre, à droite, Le reniement de saint Pierre.

L'ensemble des vitraux de l'église est restauré en 1980 par Y. Van Veerdeghem-Vosch.

Sculptures

Statue mutilée de saint Pierre, XVIIe siècle, tilleul anciennement polychrome. Après sa découverte dans les comblesEspace intérieur de la toiture., cette statue d'un réalisme délicat a fait l'objet d'un traitement de conservation en 1981 par Madame Poswick, de Tihange.

Statue en bois de saint Ambroise de Milan, XVIIIe siècle, bois polychrome.

Statue de saint Évêque, XVIIIe siècle, carton-pierre.

Surmontant l'autel des chapelles latérales, deux statues du Sacré-Cœur réalisées en 1937 par le sculpteur Harry Elström en style académique.

Dans la nef, quatorze stations du chemin de croix, réalisées en 1937 en imitation de pierre d'Euville par Oscar De Clerck, paroissien et directeur de l'Académie de Louvain. Le traitement expressionniste des personnages met en exergue la douleur de la passion du Christ. Le christ du maître-autel est du même auteur, tout comme les fonts baptismaux. Ces derniers se composent d'une cuve de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. en métal repoussé, décorée des allégories des fleuves du paradis, primée de la médaille d'or à l'Exposition des Arts décoratifs de Paris en 1937 ; placement dans l'église autorisé par l'arrêté royal du 19.02.1940.

Statues monumentales en pierre des quatre évangélistes, œuvres du sculpteur Adhémar Goeters de Lokeren en 1937. Traitement géométrique des physionomies.

Peintures

1re travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de la nef : le Christ tombe dans le Cédron, 1re moitié du XVIIe siècle, attribué à P. Sallaert ; délivrance de saint Pierre par l'ange, école de Van Loon, fin du XVIIe siècle.

Sur l'autel de l'ancien chœur, la sainte Famille avec saint François d'Assise, 1re moitié du XVIIe siècle, attribuée à Cornelis Schut, huile sur toile restaurée en 1981 par Daniel Pierrot de Bruxelles. Martyre de saint Laurent, XVIIe siècle, copie d'après Pierre-Paul Rubens. Miracle de saint Nicolas, XVIIIe siècle. Christ en croix, XIXe siècle, don de M. Mostinck en 1880. Saint François d'AssiseRang d’éléments de même hauteur posés de niveau dans une maçonnerie. L’assise désigne également la plate-forme d’un balcon ou d'une logette, portée d’ordinaire par des consoles et sur laquelle repose le garde-corps. donnant la communion à un âne, XIXe siècle.

Son

Une cloche fondue par Oscar Van den Ghein de Louvain fut emportée par les Allemands durant la dernière guerre.

Dans la nouvelle tour : deux cloches sur mouton et roue métalliques électrifiées ; petite cloche fondue par le tournaisien Marcel Michiels en 1939 ; grande cloche de 500 kilos en La, fondue par les frères Sergeys de Louvain, baptisée Georges en l'honneur du jubilé sacerdotal de l'abbé Georges Jadoul et bénie le 20 octobre 1963.

L’église contient un orgue de chœur moderne du facteur Guido Schumacher, 1985.

Divers

Entre 1939 et 1946 fut aménagée, à côté de l'église, une grotte en béton évoquant celle de Notre-Dame à Lourdes, démolie dans les années 1980. Une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. d'autel y était supportée par deux colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de récupération provenant de l'hôtel RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. du Cardinal Granvelle à Bruxelles (disparues).

Classement 12.02.2004

Historique

Les origines de l'église Saint-Pierre remontent au Moyen Âge. Une 1re église, bâtie sur le site de l'actuelle, est mentionnée pour la 1re fois en 1173, année où l'évêque de Cambrai en fait donation, ainsi que ses dépendances, à l'abbaye de Forest. Le modeste édifice de style romanLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman. est représenté, au milieu de son cimetière, sur une carte figurative des biens de l'hôpital Saint-Jean, dressée en 1712 (Archives du CPAS de Bruxelles, cartes et plans no 341). En 1755, vu la vétusté de l'édifice, l'abbesse de Forest décide de la remplacer par une nouvelle église, qui sera construite sur les fondations de la 1re. Cette date se lit encore aujourd'hui sur le mauclair de la porte d'entrée de la tour ainsi que sur une pierre surmontant le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. du chœur. La nouvelle église est consacrée en 1778.

Jusqu'en 1935, l'édifice conservait son charme pittoresqueLe style cottage (de la fin du XIXe au milieu du XXe s.) s’inspire de l’architecture rurale, et particulièrement des « cottages » anglais. Il se caractérise par l’emploi d’éléments de bois ou de faux bois : garde-corps, colombages, fermes apparentes, etc. Des formes pittoresques, particulièrement celles des toitures, enrichissent les volumes. de petite église de village. Son architecture de briques rouges était sobrement rehaussée de pierre blanche récupérée de l'ancienne église médiévaleLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., formant soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., cordonsCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. et harpesLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue. d'angle. Son plan, d'une grande simplicité, se composait d'un vaisseau d'une seule nef à deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. (G), prolongé au sud-ouest par un chœur polygonal (B) et, au nord-ouest, par une tour carrée (J). Un presbytère flanquait le chœur (A). Les murs extérieurs de la nef, démolie en 1936, étaient chacun renforcés par quatre contreforts de pierre et percés de deux fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. Le sol était couvert de dalles de pierre bleue. Le chœur était surélevé par deux marches. Deux autels latéraux de bois peint, aujourd'hui disparus, étaient assortis au maître-autel qui subsiste dans le chœur. Des confessionnaux s'adossaient aux murs de la nef. Un large buffet d'orgue occupait le 1er étage de la tour.

Le 05.06.1929, considérant l'ancienne église vétuste et trop exiguë – elle pouvait en effet à peine accueillir 300 personnes pour une population de 4.213 âmes – le Conseil communal décide de son agrandissement. Une 1re série de plans fut dressée en 1930, par l'architecte Julien de Ridder de Woluwe-Saint-Lambert. Entre 1931 et 1933 sont menées les expropriations des maisons voisines appelées à disparaître en raison de l'agrandissement de l'édifice. Par ailleurs, l'extrémité des jardins des maisons voisines, situées rue Sombre, est acquise par la commune.

Le parti pris pour la nouvelle construction consiste à conserver le chœur et la tour de l'ancienne église et à reconstruire une vaste nouvelle nef (H) prenant son départ à l'emplacement de l'ancienne (G), vouée à la démolition, ainsi qu'un nouveau chœur (I) et une nouvelle tour (A), plus haute que l'ancienne. L'axe de la nouvelle église est tracé perpendiculairement à l'ancienne, de sorte que la longueur de la nef ancienne définit la largeur de la nouvelle. Le niveau du sol est rabaissé d'une cinquantaine de centimètres par rapport à celui de l'ancien édifice.

L'architecture de l'église s'inspire de celle de l'ancienne, dans la volonté de créer une unité de matériaux et de formes avec les éléments conservés. Mélange de conservatisme et de modernité, elle reste en grande partie fidèle à la tradition, sans pour autant tourner le dos à l'architecture moderne. Le gabarit et les proportions contrastent toutefois, par leur caractère monumental, avec la modestie de l'ancien bâtiment.

Le cahier des charges et les plans définitifs sont signés par l'architecte Julien de Ridder en février 1934. Les soumissions ouvertes le 06.04.1934 et les travaux adjugés à l'entrepreneur Feyarts. En mai 1934, les travaux de terrassement sont entamés. L'ancien cimetière paroissial est rasé, les ossements et certains caveaux transportés vers le nouveau cimetière, à Stockel. Monseigneur Vancauwenbergh pose la première pierre de l'édifice le 20.09.1935. L'arrêté royal du 30 du même mois approuve la construction. À partir de cette date, les travaux vont bon train. Les fondations de la nouvelle nef et du chœur sont terminées en octobre 1935 et leurs murs s'élèvent peu à peu. Le coffrage du plafond en béton de la nef et la charpente métallique du chœur sont mis en œuvre en avril 1936. La nef est sous toit en juin. L'aménagement intérieur du chœur a lieu durant la seconde moitié de l'année 1936.

Les fondations en béton armé de la façade principale sont terminées en avril 1936, celles de la tour le sont en juin. Les murs de façade atteignent leur hauteur en juillet et le dernier étage de la tour est posé en septembre.

L'exécution des travaux est menée de façon à maintenir l'exercice du culte dans l'ancienne église. Les murs extérieurs de l'ancienne nef, conservés à l'intérieur du nouveau bâtiment, ne sont démolis qu'en septembre 1936.

La réception provisoire des travaux a lieu le 03.12.1936. L'église est mise sous toit mais n'a encore, à l'exception du chœur déjà aménagé, ni pavement ni portes.

L'industriel Jules Waucquez, demeurant avenue de Tervueren, finance l'achèvement de l'église à concurrence de 100.000 francs, à condition de voir les travaux confiés à l'architecte bruxellois Léonard Homez. Sous cette direction, le pavement de la nef, les portes, les vitraux et le mobilier sont placés en 1937.

En 1938, l'entrepreneur Scheerlinck se charge des travaux d'aménagement des abords de l'église et de la construction de l'escalier monumental. Les rampes en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., placées en 1939, seront remplacées vers 1974. Vers 1972, les moulures du plafond de l'ancien chœur sont reconstruites à l'identique en gypse.

Ironie de l'histoire, dans les années 1980, suite à la diminution du nombre de fidèles, l'église se révèle trop vaste et difficile à chauffer. D'autre part, l'esthétique de l'édifice des années 1930 déplait, jugée excessivement froide et monumentale. Deux projets de cette époque, restés dans les cartons, visent par des moyens différents à rendre à l'édifice sa sobriété et sa simplicité initiales.

En 1982, un projet, resté sans suite, du professeur Raymond Lemaire et de l'architecte Ch. Vander Elst du bureau buas de Louvain-la-Neuve, propose de recréer l'espace de l'ancienne église paroissiale à l'intérieur du bâtiment : pose de voiles percés de fenêtres, disposés aux emplacements des murs de l'ancien chœur, rehaussement du sol à sa hauteur initiale et mise en œuvre d'un faux plafond suspendu au plafond actuel. Le reste de l'édifice devait demeurer dans son état d'origine. Des aménagements extérieurs intégrant l'ancienne cure et l'ancienne fermeLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension. de la famille Thielemans toutes proches devaient rendre au parvis son caractère villageois.

En 1988, l'architecte Feremans et l'entrepreneur Vandekerkhove élaborent un avant-projet, resté lui-aussi dans les cartons, de démolition complète des éléments des années 1930, suivie de la reconstruction « à l'identique » de l'ancienne nef.

Description

Le plan de l'édifice est de type basilical, orienté nord-ouest. L'accès s'effectue par un porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. (E) en avant-corps sur emmarchement monumental. Flanquant le narthex (F), au sud-ouest, la nouvelle tour de cinq niveaux (A). La vaste nef (G et H) compte trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. La 1re (G), occupant l'emplacement de la nef de l'ancienne église, est flanquée de l'ancien chœur (B) devenu chapelle latérale ainsi que de l'ancienne tour (J), qui constituait l'unique accès à l'ancien édifice. Le nouveau chœur (I), de plan semi-circulaire, est flanqué, de part et d'autre, d'une chapelle (C et K) ainsi que d'une annexe (D), au sud-ouest, et de la sacristie (L), au nord-est.

Les nouvelles parties de l'église présentent, tout comme l'ancien édifice, des façades de briques à harpesLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue. d'angle irrégulières ainsi qu'un soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre de Gobertange. Elles sont percées de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. pour la plupart à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., certaines à ébrasementCôtés convergents de l’embrasure d’une baie. à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général..

Porche ouvert (E) percé de trois vastes arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol., sur piliersSupport vertical de plan carré. carrés. Dans l'axe des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement., portailsPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à encadrement de pierre de Gobertange ; portes en chêne à double battant, sous tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. de pierre blanche.

Le porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. devance une façade de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Large travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. axiale à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., percée en son milieu d'une vaste fenêtre. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. latérales à haute arcatureFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. marquée d'une croix, percée d'une petite fenêtre rectangulaire dans sa partie inférieure.

La nouvelle tour (A) présente des façades marquées par une haute arcatureFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. percée de petites fenêtres carrées et terminée par un cadran d'horloge en pierre de Gobertange, à chiffres romains métalliques. Dernier étage muni d'abat-son de béton, sous toit en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon.. Au r.d.ch., bas-relief signé Oscar De Clerck, figurant saint Pierre remontant ses filets de pêche.

L'ancien chœur (B) présente un chevet polygonal à trois pans, les latéraux percés d'une fenêtre. Au-dessus du soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., une pierre porte l'inscription « anno 1755 ». Le niveau du sol ayant été rabaissé et les fondations mises à jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants., une plintheAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite. en pierre bleue surmontée de quatre lits de pierre de Gobertange furent rajoutés en sous-œuvre. À l'intérieur, voûte en cul-de-four nervurée.

L'ancienne tour (J) est percée d'un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à encadrement de pierre bleue et arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. surligné d'une cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier.. Porte en chêne à deux battants, à mauclair mouluré millésimé « 1755 ». ImposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. munie d'un vitrail à motifs floraux. D'après les traces visibles dans l'appareilOuvrage constitué de pierres plus ou moins taillées ou de briques. de briques, l'encadrement de pierre bleue est postérieur à la construction de la tour. Suite à l'abaissement du niveau du sol en 1934, le portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. subit des remaniements : la partie inférieure des piédroitsLes piédroits sont les éléments verticaux latéraux de l’encadrement d’une baie, portant son couvrement. est allongée, tandis que la porte est redescendue d'une vingtaine de centimètres et coiffée d'un bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. de vitrail pour rattraper la différence de hauteur. À l'étage, le portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. est surmonté d'une vaste fenêtre grillagée ornée d'un vitrail. Au dernier niveau, sur trois des quatre côtés de la tour, fenêtre munie d'un abat-son. Toiture en pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. à égout rebroussé, à couverture d'ardoises renouvelée en 1936.

Les façades latérales sont marquées par des piliersSupport vertical de plan carré. à angles à ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.. L'usage du béton armé permet la construction d'un plafond d'une très grande portée couvrant toute la nef (G et H), supporté par les seuls murs extérieurs du bâtiment. De hautes et minces poutres, disposées dans le sens de la longueur de l'édifice, confèrent un rythme au plafond et créent un effet monumental de perspective. Le plafond présente cependant différentes hauteurs, de sorte que l'espace intérieur paraît divisé en trois parties, les latérales, moins élevées, formant collatéraux.

La nef est coiffée, en son milieu, d'une toiture à double pan couvert d'ardoises, sur charpenterie de béton armé. Les collatéraux sont eux couverts, tout comme les pièces flanquant le chœur, d'une toiture en zinc dont la pente, extrêmement faible, la rend invisible depuis le sol.

Le narthex porte la tribune d'orgues. Trois arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle. de béton armé terminent la nef : un arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. monumental ouvrant sur le chœur et deux arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. de moindre ampleur donnant sur les chapelles latérales.

Le nouveau chœur (I), voûté en cul-de-four, est coiffé d'une toiture en demi-cône sur charpente métallique. Il est légèrement désaxé en raison d'une malfaçon.

Aménagement intérieur et mobilier

Ancien chœur

Le maître-autel en bois peint du XVIIIe siècle conserve son emplacement dans l'ancien chœur. De plan concave, il est cantonné de part et d'autre par une colonneUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. jumelée à un pilastreÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau., à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. corinthien, soutenant l'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne.. Couronnement composé de deux angelots présentant les attributs de la papauté, assis de part et d'autre d'un édicule coiffé d'une cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à lambrequinUne corniche est dite à lambrequin lorsqu'elle est agrémentée d’un bandeau chantourné à la manière d’un lambrequin, une bordure sinueuse d’étoffe servant à décorer une fenêtre ou un baldaquin de lit. abritant la colombe du Saint-Esprit sur gloire. Le tabernacle surmonté d'une statue, aujourd'hui disparu, a cédé la place à une peinture.

Garnissant les murs, lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en chêne de style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. datant de la fin du XVIIIe siècle. Acquis en 1808, ils proviendraient du monastère d'Ophem. Hauts panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. moulurés séparés par des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. à canneluresLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes. rudentéesLe terme rudentures désigne un ornement en forme de bâtons unis ou sculptés en motif de corde ou de végétal.. EntablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. à friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. nue et cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube.. Ornementation appliquée : trophéesDécor composé d’un regroupement d’objets divers, attributs d’un métier ou d’un art. Trophée de musique, de guerre, etc. d'instruments liturgiques, médaillonsCartouche rond ou ovale. figurant Jésus et la Vierge.

Banc de communion du XVIIIe siècle, en chêne sculpté de manière naïve, à balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade. en lyre et désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. à ornements liturgiques.

Nouveau chœur et chapelles latérales

L'aménagement intérieur du nouveau chœur et des chapelles latérales est effectué en 1936.

L'autel du chœur, de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs., est dessiné par La Croix latine de Louvain, dirigée par le bénédictin Dom Martin de l'abbaye du Mont César, et réalisé par la marbrerie Fernand Colin de Bruxelles. Il avait été conçu à l'origine pour le chœur de la chapelle royale à l'exposition internationale de Bruxelles de 1935, où il remporta le grand prix. L'année suivante, la marbrerie vend l'autel à la fabrique d'église, ainsi que tous les marbres qui avaient formé l'ensemble du chœur de la chapelle de l'exposition, afin de constituer un ensemble similaire dans la nouvelle église.

L'autel présente une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. monolithique en marbre noir avec incrustations de malachite du Katanga. Tombeau de l'autel en marbre italien de Levento, soutenu par des contreforts en marbre noir incrusté de malachite. L'ensemble était à l'origine complété par six candélabres en métal.

Tabernacle en marbre noir avec portes en multiplex peint en noir, incrusté de malachite, surmonté d'un christ en croix en bois peint.

Sol du chœur pavé de marbre gris perlé d'Orient, marches en marbre noir.

Couvrant le mur du chœur, lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. de deux mètres de haut en marbre travertin romain, sur plintheAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite. de marbre noir.

Banc de communion de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. en marbre italien de Levento, rythmé par des désÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon. groupés par trois.

L'autel des chapelles, en marbre jaune veiné, est probablement réalisé sur base d'un dessin de H. Holemans, orfèvre-sculpteur à Bruxelles. Deux volumineuses colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. canneléesLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes., posées sur un emmarchement de marbre noir, supportent une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. rectangulaire.

Nef

L'aménagement intérieur de la nef remonte à 1937.

Carrelage en marbre noir de Mazy, marbre jaune de Sienne et marbre « bois Jourdan ».

Quelques éléments intérieurs furent dessinés par l'architecte Julien de Ridder en 1935 suivant l'esthétique épurée du style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. : de part et d'autre de la porte, bénitiers en pierre bleue ; quatre confessionnaux intégrés dans l'épaisseur des murs, en grande partie parementésRevêtement de la face extérieure d’un mur. de marbre travertin romain, et rehaussés de deux pierres bleues sculptées en 1937 par R. Vanceselaers ; porte à double battant en noyer ; une chaire de vérité placée par la SA Merbes-Sprimont, constituée d'un escalier et d'une cuve en béton armé parementésRevêtement de la face extérieure d’un mur. de marbre gris veiné de blanc dit Napoléon G.M.

Au fond de la nef, adossées au narthex, deux armoires à deux corps en chêne, réalisées par J. Schoonejans en 1936 à partir d'éléments de la chaire de vérité du XVIIe siècle et de l'orgue du milieu du XVIIIe de l'ancienne église.

Sur la tribune au-dessus du narthex, orgue monumental factice en deux corps : simple palissade entièrement en bois, y compris les tuyaux peints en imitation de cuivre, construite en 1937 par le menuisier Guillaume Pélleriaux, demeurant rue Sombre.

Vitraux

Dans l'ancien chœur : à gauche, Vierge à l'enfant donnant le chapelet à un saint, XIXe siècle ; à droite, saint Joseph tenant le lys et l'enfant Jésus, XIXe siècle.

Fenêtre nord-ouest : saint Pierre portant la clefClaveau central d’un arc ou d’une plate-bande. Il s’agit d’un élément architectonique. Le terme s'utilise également pour des éléments purement décoratifs qui évoquent une clef à rôle structurel. du paradis, par J.-B. Jacobs en 1939.

Dans la nef et le nouveau chœur : vitraux d'un style académique fidèle à la tradition du XIXe siècle, œuvres du bruxellois J.-B. Jacobs. Les cartons portent la date du 07.07.1936. Leur placement est autorisé par l'arrêté royal du 09.06.1937.

Façade principale : la pêche miraculeuse.

Murs latéraux de la nef : 2e travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., à gauche, Jésus marchant sur les flots et sauvant saint Pierre, à droite, saint Pierre guérissant le paralytique au temple ; 3e travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., à gauche, la profession de foi de Simon-Pierre, à droite, saint Pierre délivré par l'ange.

Dans le chœur, à gauche, La primauté de saint Pierre, à droite, Le reniement de saint Pierre.

L'ensemble des vitraux de l'église est restauré en 1980 par Y. Van Veerdeghem-Vosch.

Sculptures

Statue mutilée de saint Pierre, XVIIe siècle, tilleul anciennement polychrome. Après sa découverte dans les comblesEspace intérieur de la toiture., cette statue d'un réalisme délicat a fait l'objet d'un traitement de conservation en 1981 par Madame Poswick, de Tihange.

Statue en bois de saint Ambroise de Milan, XVIIIe siècle, bois polychrome.

Statue de saint Évêque, XVIIIe siècle, carton-pierre.

Surmontant l'autel des chapelles latérales, deux statues du Sacré-Cœur réalisées en 1937 par le sculpteur Harry Elström en style académique.

Dans la nef, quatorze stations du chemin de croix, réalisées en 1937 en imitation de pierre d'Euville par Oscar De Clerck, paroissien et directeur de l'Académie de Louvain. Le traitement expressionniste des personnages met en exergue la douleur de la passion du Christ. Le christ du maître-autel est du même auteur, tout comme les fonts baptismaux. Ces derniers se composent d'une cuve de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. en métal repoussé, décorée des allégories des fleuves du paradis, primée de la médaille d'or à l'Exposition des Arts décoratifs de Paris en 1937 ; placement dans l'église autorisé par l'arrêté royal du 19.02.1940.

Statues monumentales en pierre des quatre évangélistes, œuvres du sculpteur Adhémar Goeters de Lokeren en 1937. Traitement géométrique des physionomies.

Peintures

1re travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de la nef : le Christ tombe dans le Cédron, 1re moitié du XVIIe siècle, attribué à P. Sallaert ; délivrance de saint Pierre par l'ange, école de Van Loon, fin du XVIIe siècle.

Sur l'autel de l'ancien chœur, la sainte Famille avec saint François d'Assise, 1re moitié du XVIIe siècle, attribuée à Cornelis Schut, huile sur toile restaurée en 1981 par Daniel Pierrot de Bruxelles. Martyre de saint Laurent, XVIIe siècle, copie d'après Pierre-Paul Rubens. Miracle de saint Nicolas, XVIIIe siècle. Christ en croix, XIXe siècle, don de M. Mostinck en 1880. Saint François d'AssiseRang d’éléments de même hauteur posés de niveau dans une maçonnerie. L’assise désigne également la plate-forme d’un balcon ou d'une logette, portée d’ordinaire par des consoles et sur laquelle repose le garde-corps. donnant la communion à un âne, XIXe siècle.

Son

Une cloche fondue par Oscar Van den Ghein de Louvain fut emportée par les Allemands durant la dernière guerre.

Dans la nouvelle tour : deux cloches sur mouton et roue métalliques électrifiées ; petite cloche fondue par le tournaisien Marcel Michiels en 1939 ; grande cloche de 500 kilos en La, fondue par les frères Sergeys de Louvain, baptisée Georges en l'honneur du jubilé sacerdotal de l'abbé Georges Jadoul et bénie le 20 octobre 1963.

L’église contient un orgue de chœur moderne du facteur Guido Schumacher, 1985.

Divers

Entre 1939 et 1946 fut aménagée, à côté de l'église, une grotte en béton évoquant celle de Notre-Dame à Lourdes, démolie dans les années 1980. Une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. d'autel y était supportée par deux colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de récupération provenant de l'hôtel RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. du Cardinal Granvelle à Bruxelles (disparues).

Classement 12.02.2004

Sources

Archives

ACWSP/SPC.

ACWSP/TP 7908 à 7919.

Archives de la Fabrique d'Église, fonds non classés.

ACWSP/SPC.

ACWSP/TP 7908 à 7919.

Archives de la Fabrique d'Église, fonds non classés.

Ouvrages

COEKELBERGHS, D., JANSSENS, W., Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Brabant, Canton de Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles, 1980, pp.19-20.

DEMETER, S. (dir.), Atlas su sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles, t. 14, Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles, 2004, pp. 51-52.

FALKENBACK, P., Historique de Woluwe-Saint-Pierre, Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre, 1992, pp. 57-61.

Livre d'or de l'exposition universelle et internationale de Bruxelles de 1935, Bruxelles, 1935, pp. 339-340.

Sites internet

Orgues en Région de Bruxelles-Capitale