Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Rue Vautier 29-31

Rue Jenner 13

Parc Léopold

Typologie(s)

Intervenant(s)

Lucien DE VESTEL – architecte – 1930

Émile JANLET – architecte – 1898-1905

Emmanuel CELS – architecte – 1857

Statut juridique

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Inventaire du patrimoine d'ingénierie (2011)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Extension Est (Apeb - 2006-2009)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Historique

L’ancien couvent des Rédemptoristines et le jardin zoologique

Parallèlement à la création de la Société royale de Zoologie et d’Horticulture en 1851 dans une partie de l’actuel parc Léopold, un autre projet d’envergure voit le jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. dans ce quartier en plein essor: la construction d’un imposant couvent, pour les Dames Rédemptoristes, sur un terrain situé au sommet du plateau. En 1856, l’architecte Emmanuel Cels dessine les plans d’un couvent avec chapelle. Le chantier est lancé l’année suivante. Cels avait prévu un couvent composé de trois ailes: une aile principale à laquelle devaient s’ajouter deux ailes en retour, dont l’extrémité d’une d’elles constituait l’entrée originelle du couvent. Les deux ailes latérales devaient relier le couvent à la chapelle d’inspiration gothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., insérant ainsi le cloître. Enfin, une maison prenait place un peu à l’écart, probablement à l’usage de l’aumônier.

De ce dispositif de départ, seule l’aile principale et les deux ailes en retour sont érigées. De plus, dès 1860, l’ensemble des terrains et bâtiments, encore inachevés, est racheté aux Rédemptoristines par la Société royale de Zoologie et d’Horticulture. Les religieuses, parties s’installer à Malines, n’ont jamais occupé leur luxueux couvent, dont la construction a sans doute été trop onéreuse pour leurs ressources (LE BON, J., 1999, pp. 29-30).

Devenue propriétaire, la Société de Zoologie propose au Cabinet de physique et d’Histoire naturelle d’y exposer ses collections, issues du cabinet de curiosités de Charles de Lorraine et installées au début du XIXe siècle, après divers déboires, au Palais de Nassau par la Ville de Bruxelles (GILSON, G., 1914, pp. 159 et suivantes). À la suite de leur refus, en 1861-1862, la Société de Zoologie réaffecte l’ancien couvent pour ses propres besoins en café-restaurant, salle de concert, cabinets de lecture, musée de collections zoologiques et logement pour le directeur. Différents projets de transformation sont retrouvés, tels des plans d’A. Roussel, L. Degeyne, A. Robert notamment, sans pour autant être réalisés. C’est Henri Beyaert, comme architecte responsable de cette réaffectation, qui ajoute une longue terrasse au soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. de l’aile principale, côté parc, accessible par deux escaliers monumentaux encadrant l’avant-corps. Une structure en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., sorte de dômeToit de plan centré à versant continu ou à pans, galbé en quart de cercle ou d'ovale. ou auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine., est ajoutée au centre de la façade afin de servir de loge à l’orchestre. La serreBâtiment indépendant, à parois translucides, où l’on abrite les plantes l’hiver et cultive des végétaux sensibles au froid. Contrairement au jardin d’hiver, la serre ne constitue pas une pièce de vie. Victoria Regia se situe toujours non loin du bâtiment. À l’intérieur, une grande salle de fête, un musée de collections zoologiques, un cabinet de lecture trouvent place au rez-de-chaussée. Les cellules de l’étage sont transformées en petits appartements et chambres.

En 1876, après la faillite de la Société royale de Zoologie et d’Horticulture, la Ville de Bruxelles, propriétaire de l’ancien Jardin, rachète finalement le bâtiment et essaie de relancer l’activité du jardin zoologique. Mais, faute du succès escompté, elle doit rapidement se résoudre à le revendre. L’État se porte acquéreur de l’ancien couvent et des trois hectares l’entourant (Convention du 12 juin 1877 entre l’État et la ville de Bruxelles) et souhaite, malgré leur refus initial, y installer le Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique –l’ancien Cabinet de Physique et d’Histoire naturelle, devenu officiellement musée en 1846– dont les collections étaient trop à l’étroit au palais de Nassau.

Le Musée royal d’Histoire Naturelle ou l’Institut des Sciences Naturelles

L’année 1878 marque un tournant dans l’histoire du Musée, avec la découverte des squelettes des iguanodons à Bernissart, qui viennent agrandir considérablement les collections du musée, déjà importantes. Dans les années 1880, de nombreux aménagements sont nécessaires pour adapter l’ancien couvent, devenu café-restaurant du jardin Zoologique, en musée. Divers projets de réaffectation sont dessinés. Finalement, les principales modifications concernent la transformation des toitures et, probablement, l’homogénéisation des façade par un enduitL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. (perte du jeu d’arcatures, de lésènes) ainsi que de nombreuses transformations intérieures. À l’étage, les murs des anciennes cellules de moniales, déjà transformées en petits appartements pour le Jardin Zoologique, sont abattus pour faire place à un grand hall d’exposition, comme c’est le cas au rez-de-chaussée.

Inauguré en 1891, le nouveau musée se révèle déjà trop petit et la nécessité de l’agrandir voit le jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants.. C’est l’architecte Émile Janlet (1839-1918) qui est chargé du projet, en collaboration étroite avec le directeur-conservateur du musée, Édouard Dupont. Après les premières esquisses de 1896, les travaux sont lancés et la nouvelle aile Sud, dénommée GalerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. nationale, est inaugurée en 1905, avec une grande salle d’exposition pour les iguanodons. Cependant, seule une partie du projet d’agrandissement est finalisée. L’aile Nord destinée à abriter les collections ramenées du Congo belge n’a jamais été réalisée, le musée colonial de Tervuren voulu par Léopold II est officiellement inauguré en 1910, remplissant cette même mission.

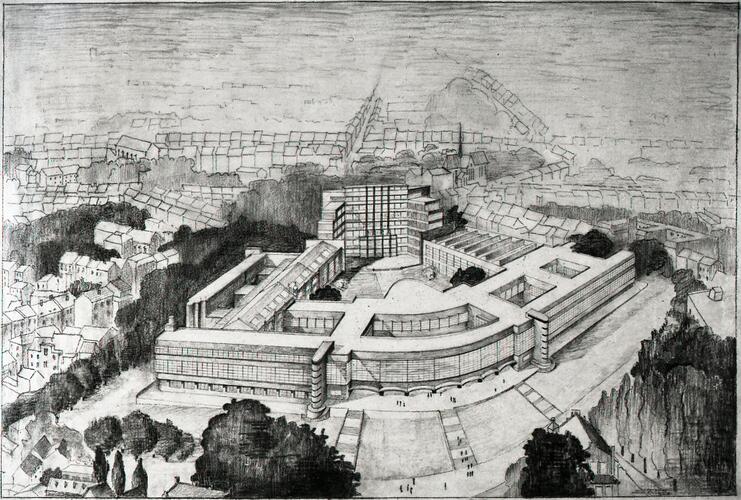

Malgré l’extension de Janlet, le musée manque de place et un nouveau projet d’agrandissement voit le jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. dans les années 1930, sous l’impulsion lancée en 1928 par le directeur Victor Van Straelen. Ce dernier en donne les directives principales à l’architecte Lucien De Vestel (1902-1967), en privilégiant l’axe scientifique de l’institution. Après une brève association restée sans suite avec H. Lacoste, et de nombreuses esquisses, De Vestel conçoit un projet grandiose dont seule une partie sera réalisée. Dans le programme initial, il est prévu de construire un bâtiment scientifique (l’actuel immeuble-tour), d’y ajouter une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de liaison semi-circulaire qui englobe l’aile Janlet –conservée en raison de son intérêt architectural et muséologique–, de démolir l’aile de l’ancien couvent et d’ajouter, parallèlement à l’aile Janlet, un bâtiment pour le service géologique de l’État (devenu depuis 2002 l’un des départements de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). Finalement, le programme est revu à la baisse: l’immeuble-tour est réalisé, l’aile de l’ancien couvent préservée est classée en 1984 tandis que la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de liaison n’est pas réalisée.

Les travaux s’étalent de 1935 à 1955, prennent du retard en raison de la seconde guerre mondiale et l’octroi épisodique des crédits. En 1948, le «Musée royal d’histoire naturelle» est rebaptisé «Institut des Sciences naturelles», afin d’en souligner l’aspect de recherche scientifique. Dans les années 1950, le chantier d’agrandissement est relancé pour être finalement terminé dans les années 1980. Il en résulte la construction dans un style modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. d’une haute tour en deux volumes pour le bâtiment scientifique et d’une aile pour le service géologique. La tour, dont le gros-œuvre était terminé avant la seconde guerre mondiale, est achevée dans les années 1980. Dans les années 1950, le bâtiment du service géologique de Belgique (situé rue Jenner, n°13, parallèlement à l’aile Janlet), est ajouté et relié à l’aile Janlet par trois annexes.

Depuis, plusieurs campagnes de restauration, d’agrandissement et de rénovation ont eu lieu (voir Régie des Bâtiments ; VIVÉ, A., Du Musée à l’Institut. 150 ans de Sciences Naturelles, 1996, pp. 92-99). En 1996-1998, une troisième extension est envisagée, prévoyant le recouvrement de la cour et la construction du bâtiment de raccord. De 2003 à 2009, un projet de rénovation totale de l’aile Janlet est mené à bien.

Description

Aux trois entités de l’Institut des Sciences Naturelles, de période historique et de style variés, s’ajoutent quelques aménagements récents de la cour.

Bâtiment de l’ancien couvent

Ensemble éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. (d’inspiration néo-romaneLe style néo-roman (à partir de 1850 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes inspirées du moyen-âge roman. avant les transformations des façades et toitures), dessiné en 1856, se composant d’un long corps principal et d’une aile courte, implantée en retour à l’arrière et terminée d’un pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon.. Sur un haut soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre bleue, deux niveaux enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., sous une toiture imposante, mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. à brisisUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. courbes, ouverte d’un lanterneau sur toute la longueur et de nombreux œils-de-bœufPetite lucarne à fenêtre circulaire ou ovale, d'ordinaire en zinc..

Aile principale: côté parc, élévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. composée d’un avant-corps central de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., encadré à gauche de treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et, à droite, de douze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Les deux niveaux enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. sont percés de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., enserrées entre des pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. d’ordre colossalUn pilastre, une colonne ou un autre support est dit colossal lorsqu’il s’élève sur plusieurs niveaux ou sur la plus grande partie de la hauteur du bâtiment. rythmant chaque travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Creusant la façade, les pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. se rejoignent par un arc dépriméArc dont le tracé est une droite raccordée à ses extrémités par deux quarts de cercle. L’arc déprimé est relativement haut : le rayon de ses quarts de cercle doit faire au moins un cinquième de la portée de l’arc. souligné d’une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. dentée, sous un haut entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. sous la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier.. Côté parc, le corps principal est devancé d’une longue terrasse (1860-1862), occupant tout le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. largement ouvert de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. et de portes-fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. surbaisséUn élément est dit surbaissé lorsqu’il est cintré en arc de cercle inférieur au demi-cercle.. Animant à l’origine les façades, le jeu d’arcatures et lésènesLes lésènes sont des jambes saillantes en répétition sur un mur, réunies par un arc ou par une frise d’arceaux. Ce couronnement d’arc ou d’arceaux distingue la lésène du pilastre. a été enduitL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. lors de l’aménagement en musée (1876-1882), probablement en même temps que la transformation de la bâtièreToit à deux versants. originelle en l’actuelle toiture à brisisUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. courbe.

Aile en retour et pavillon: cette aile plus courte, de sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., relie le corps principal et le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon., qui servait d’entrée au musée jusqu’en 1982. Cette aile affiche la même élévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. que celle de l’aile principale. L’entrée primitive du complexe consiste en un pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. à front de la rue Vautier (n°31) dont l’élévation est également semblable à celle des deux ailes précitées. Cependant, à l’origine, la façade comprenait trois travées principalesTravée la plus large de l’élévation, marquée par un ressaut et une décoration plus abondante. Les façades de composition asymétrique comportent d'ordinaire une travée principale., à pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. encadrant des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. travaillées (deux jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. à arc outrepasséUn arc est dit outrepassé lorsque son tracé excède le demi-cercle ou le demi-ovale. Il peut en outre s'agir d'un arc brisé dont le tracé se compose de deux courbes en forme de demi-cœur. séparés d’une colonnetteUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne., sous arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. cintrée ou en anse de panier) et deux travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. annexes plus simples (à l’emplacement de la chapelle projetée par E. Cels et jamais érigée).

Aile Janlet, aile Sud ou «Galerie Nationale»

Dans un style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. soigné et orné de nombreux détails architectoniques, l’aile Janlet est érigée perpendiculairement à l’aile de l’ancien couvent, à laquelle elle est reliée par une cage d’escalier monumentale. Elle se compose de deux longs volumes contigus: un corps principal, s’ouvrant sur le parc, et un volume secondaire parallèle au premier et légèrement décalé, les deux épousant le dénivelé du terrain.

Le volume principal donnant sur le parc comporte à son extrémité un pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon., largement ouvert dans le pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., qui constituait l’entrée originelle de cette galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant.. Aujourd’hui, depuis la fin des aménagements de L. De Vestel, le musée est accessible depuis la tour rue Vautier (n°29). Une imposante composition anime ce pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.: division en trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., dont celle du centre en léger ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. avec portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. cintré; piliersSupport vertical de plan carré. d’angle; sur trois niveaux (rez-de-chaussée avec entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée., premier étage bas et haut second étage), sous un pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. cintré. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. en pierre blanche et pierre bleue, pour les éléments de composition (portail, encadrement des fenêtres, montants des fenêtres, corniche…) ou en bichromie alternée.

La façade latérale est haute de trois niveaux: soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre bleue, rez-de-chaussée et étage, sous une toiture en bâtièreToit à deux versants., à charpente métallique courbe, largement éclairée par de grandes tabatièresJour rectangulaire percé dans un versant de toit.. Longue de plus de dix travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., la façade combine pierre bleue et pierre blanche en bichromie alternée, elle s’ouvre largement par de grands châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques, sous linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. métallique également, entre des trumeauxPan de mur compris entre deux travées ou entre deux baies d'un même niveau. étroits. PilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. engagéesUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur. rythment la composition, ces dernières se terminent en cheminée sommées d’amortissements travaillés. Au niveau de la décoration, des mosaïques (marbre et émaux) représentant les armes de la Belgique et de ses neuf provinces, réalisées par l’artisan Godecharle.

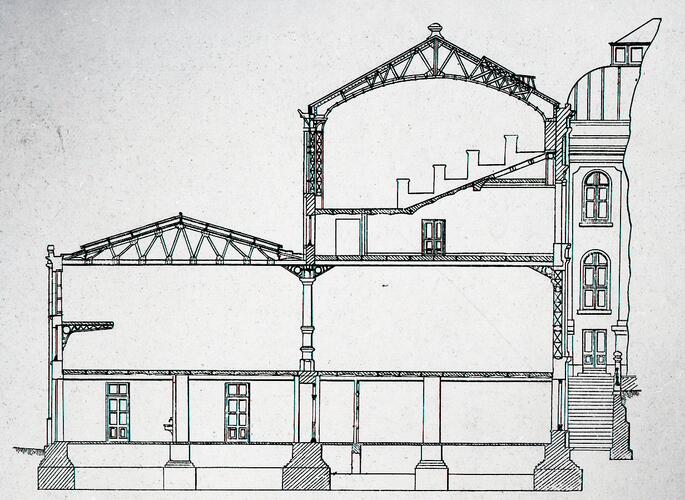

À l’intérieur, les niveaux se répartissent comme suit: le sous-sol abrite les laboratoires et les espaces de stockage, le rez-de-chaussée ouvert avec l’espace du volume parallèle est à l’origine l’espace d’exposition des vertébrés, l’entresol imbriqué sous les gradins de l’étage rassemble les bureaux et la bibliothèque et, à l’étage, se trouve la salle des invertébrés (la salle des gradins, aujourd’hui GalerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de l’évolution). À l’allure monumentale de l’extérieur répond une organisation intéressante de l’intérieur. Jouant avec la déclivité du terrain, Janlet construit ses salles d’exposition en escalier, avec quatre paliersPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. successifs. À l’étage, les paliersPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. sont eux-mêmes subdivisés en gradins latéraux, surmontant les bureaux, cabinets et bibliothèque de l’entresol (voir section transversale du bâtiment). L’espace est éclairé par de grandes fenêtres au sud et de larges tabatièresJour rectangulaire percé dans un versant de toit. dans le toit.

Le second volume, plus bas, de cette aile sud se compose d’un rez-de-chaussée (correspondant au niveau du sous-sol du premier volume) et d’un étage, avec mezzanine (espace de la salle des vertébrés), sous une bâtièreToit à deux versants. ouverte de lanterneaux. La façade est également largement ouverte de grandes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. vitrées à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métallique.

La conception architecturale, éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles. dans les façades, est avant-gardiste et s’inspire de l’architecture industrielle: charpente métallique, plan libre, plafond à voussettes ou caissons supportés par des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. et poutrelles de fer, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage., larges fermesLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension. métalliques enjambant l’espace intérieur, escaliers à visEscalier à volée hélicoïdale tournant autour d'un noyau central., grandes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. vitrées… Ces armatures, très nombreuses dans les salles d’exposition, forment un décor intérieur bien présent et soigné. À cela s’ajoute la décoration peinte par Gustave Janlet pour la salle des vertébrés. Les meubles-vitrines, modèle mis au point par É. Janlet et E. Dupont afin de permettre l’exposition et le rangement des objets, sont réalisés en 1904. Les vitrines destinées à abriter les iguanodons sont plus tardives: au départ les squelettes étaient exposés à l’air ambiant, puis placés en vitrines-cages à ossature métallique dans les années 1930 (disparues en 2005 lors de la rénovation de la salle).

Après une première restauration des façades et toitures en 1978, c’est de 2003 à 2009 qu’est menée une campagne complète de rénovation de cette aile: rénovation des salles et des techniques, optimalisation du circuit muséologique, nouvelles circulations, restauration de certaines vitrines anciennes et remplacement d’autres par de nouvelles plus adaptées, déplacements des iguanodons en position debout au rez-de-chaussée, nouvelles liaisons entre les ailes du musée, déplacement des salles, etc. (bureau SUM, en collaboration avec le bureau d’études Greisch).

Aile De Vestel ou Bâtiment scientifique

Pensée dans les années 1930, achevée bien plus tard, la «tour» ou l’extension du musée combine deux volumes: un premier volume d’accueil, de plan rectangulaire, relié au volume suivant, haut bloc débordant, de plan courbe, abritant les locaux scientifiques. Les lignes en sont modernistesLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé., droites ou légèrement curvilignes, épurées, horizontales par la succession de bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. de fenêtres, ou verticales marquant les escaliers. D’un point de vue technique, il s’agit d’un radier en ossature d’acier soudée (Le Document, 3, 1938). L’une des principales caractéristiques est le revêtement en céramique de diverses teintes.

La façade sud –la nouvelle entrée du musée– est revêtue d’un parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. plus décoratif, également en grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice. cérame, portant le monogramme du souverain belge, Léopold III. À l’heure de sa réalisation, en pleine «question royale» de l’après-guerre, ce choix difficile est malgré tout maintenu et la façade se pare dès 1958 de nombreux «L» entourant le chiffre romain III, sous une couronne dorée. Les autres façades avaient déjà été revêtues d’un parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. simple, carreaux de céramique de couleur beige, jaune et orangé. L’entrée est signalée par un iguanodon en cèdre sur ossature métallique sculpté par Yves Bosquet. L’intérieur a été particulièrement soigné dans le choix des matériaux de qualité: marbre noir pour le dallage, joints en bronze, parois de faïenceCéramique cuite à une température relativement basse, dissimulée sous une glaçure opaque, blanche ou colorée. La faïence est volontiers utilisée pour les décors intérieurs, car elle se conserve relativement mal à l'extérieur. blanche, mobilier en bois plein…

Le bâtiment du Service pédagogique de Belgique (L. De Vestel, 1950), est relié à l’aile Janlet par trois annexes.

La cour située entre l’aile du couvent (côté arrière) et le bâtiment scientifique est couverte depuis 1995, devenant un espace de liaison.

Sources

Archives

AVB/PP – 3694 (1856),

3730(1856), 567 (ca 1860), 613 (1870), 615 (1870), 616 (1870-73), 620 (1877-78).

AVB/TP 565676 (1936).

AGR/Plans 28 (de 1879 à 1889; de 1896 à 1904), 29 (1904).

AGR/boîtes 107-109 (1883-1912), 352 (supplément 1901-1903).

AGR/rouleaux (1935).

AGR/dossiers 60-65 (1934, 1936-1937).

AGR/rouleaux (1950’s).

AAM/Fonds Émile Janlet.

Ouvrages

BRAUMAN, A., DEMANET, M., Le Parc

Léopold 1850-1950. Le zoo, la cité scientifique et la ville, Bruxelles,

AAM, 1985.

GILSON, G., «Le Musée d’Histoire

Naturelle Moderne. Sa mission, son organisation, ses droits», Mémoires du MRHNB, VII, 1914.

VIVÉ, A., VERSAILLES, A., Du Musée à

l’Institut. 150 ans de Sciences naturelles, éd. de l’Institut royal des

Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, 1996.

LE BON, J., Histoire d’un Couvent jamais

occupé devenu un prestigieux Musée (1856-1891), Les Amis de l’Institut

royal des Sciences naturelles de Belgique & Le Cercle d’Histoire locale

d’Ixelles, 1999.

MARCHI, C. (dir), Le Parc Léopold.

Architecture et nature, Solibel Édition (Bruxelles, Ville d’Art et

d’Histoire, 12), Bruxelles, 1994.

Périodiques

L’Émulation, 1896, col.88.

«Un projet d’urbanisation du Quartier Léopold à Bruxelles, avec

aménagement des abords du Musée Royal d’Histoire naturelle», La Cité, 7, 1933, pp. 133-136, 144.

«Les cages-vitrines des iguanodons au Musée d’Histoire Naturelle à

Bruxelles», L’Ossature Métallique,

2, 1937, pp. 65-68.

«Travaux du Musée d’Histoire Naturelle à Bruxelles», Le Document, 3, 1938, p. 58.

«Le Parc Léopold. Un jardin exotique, une cité scientifique.

1880-1980», Le Journal du Parc

Léopold, Fondation Roi Baudouin, 11/09/1981 – 11/10/1981.