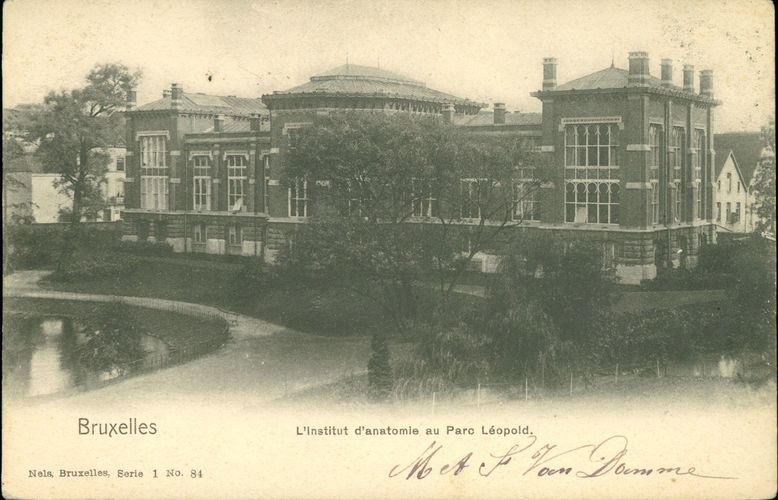

Ancien Institut d’Anatomie et d’Histologie - Institut Warocqué

Avenue du Maelbeek 3-13

Parc Léopold

Typologie(s)

Intervenant(s)

L. GÉRARD – ingénieur-architecte – 1893-1899

Jules Jacques VAN YSENDIJCK – architecte – 1893-1899

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

L’édifice est implanté dans la partie basse du parc Léopold, face à l’étang, à l’emplacement de l’ancienne fosse aux éléphants du Jardin zoologique. Il abrite aujourd’hui la section secondaire du Lycée Jacqmain (Ville de Bruxelles), ainsi que le Laboratoire intercommunal de Chimie et Bactériologie (avenue du Maelbeek 3).

Historique

L’Institut d’Anatomie et d’Histologie –ou Institut Warocqué– est l’un des trois premiers instituts universitaires construits de 1892 à 1899 par J.-J. Van Ysendyck et Léon Gérard pour la cité scientifique du parc Léopold. À la suite des Instituts de Physiologie (Instituts universitaire et Solvay, 1892-1894) et de l’Institut d’Hygiène, de Bactériologie et de Thérapeutique (1893-1894, bâtiment démoli et remplacé dès 1933 par l’Institut dentaire Eastman), la nécessité d’un institut d’Anatomie se fait sentir. Les locaux de l’Hôpital Saint-Jean, alors utilisés par les étudiants, ne sont plus adaptés. Sollicité par le professeur Paul Héger, l’industriel Raoul Warocqué intervient financièrement par le biais d’une donation à la Ville de Bruxelles, propriétaire du terrain, pour la construction de cet institut. Son édification est approuvée par le conseil communal du 8.05.1893. Le chantier est lancé et, après de nombreux ajouts au projet initial, le bâtiment est inauguré en 1895 mais réellement achevé en 1898-1899 et mis à la disposition des étudiants en médecine de l’ULB. Finalement, la part financière de la Ville de Bruxelles reste très importante, bien plus que celle du mécénat de Warocqué, dont le bâtiment conserve cependant le nom.

Avec le transfert de l’ULB au campus du Solbosch, les instituts scientifiques du parc Léopold sont abandonnés dès 1920, les bâtiments demeurant propriété de la Ville de Bruxelles. En 1929, l’ancien Institut d’Anatomie est partiellement réaffecté en Laboratoire intercommunal de Chimie et de Bactériologie (projet d’aménagement en 1929, AVB TP 59065). L’aile droite et une partie du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. central y sont affectés. En 1941, les collections du Mundaneum (centre de documentation et de communication planétaire), créé par Paul Otlet, alors abritées au Cinquantenaire, sont installées provisoirement dans l’aile droite de l’institut. Cette occupation précaire perdure jusqu’en 1972. De 1972 à 1985, la partie droite du bâtiment reste désaffectée.

Dès 1985, la Ville projette l’installation de la section préparatoire du Lycée Jacqmain - dans l’aile inoccupée de l’Institut Warocqué. Même si les projets d’aménagements de l’architecte Rimanque ne sont pas réalisés, divers travaux (cloisons, faux-plafonds, remplacement des châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre....) ont progressivement modifié l’aile droite du bâtiment, principalement en subdivisant les volumes existants en locaux plus petits. Après avoir accueilli les élèves de l’enseignement primaire, le bâtiment est depuis 2011 destiné aux élèves du secondaire et sert d’annexe au Lycée Jacqmain, installé dans l’ancien Institut de Physiologie. Une partie du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. central est cependant toujours désaffectée et en mauvais état.

Description

Édifice symétrique de plan en U, comptant trois niveaux et composé de trois unités: un pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. central, encadré d’ailes latérales plus basses, et pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’angle en retour, chaque unité fonctionnant de manière autonome (accès, cage d’escalier, circulations internes et locaux d’études tels laboratoires, auditoires et bureaux). Le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. central s’avance côté parc par trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. à pans coupésPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment.. Côté cour, la façade du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. central est plane et devancée d’un large perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment., à l’origine sous verrière.

![Avenue du Maelbeek 3-13, ancien Institut d’Anatomie et d’Histologie, plan du niveau 1, LAMBERT, C., [i]Étude historique …[/i], Ville de Bruxelles – CPH, 2001, p. 7.](/medias/500/buildings/10005072_0003_W02.jpg)

En façades, ordonnance stricte et rythmée: rez-de-chaussée en pierre à bossagesBossage. Saillie de la face d’un bloc de pierre par rapport au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit un sur deux lorsqu’un parement présente une alternance d’assises de blocs en bossages et de blocs dont le parement reste au nu de la maçonnerie. Un bossage est dit rustique lorsque son parement est d’une taille grossière. Il est dit continu lorsqu'il se prolonge sur une assise entière. traité comme un haut soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., portant les niveaux supérieurs en brique, larges travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. ouvertes de grandes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. et séparées par des contreforts de saillie dégressive, se terminant en souche de cheminéePartie du conduit d’une cheminée émergeant du toit.. Cet aspect rigoureux est atténué par une décoration stylisée (menuiserie, appareillage, sgraffitesTechnique de décoration murale consistant à recouvrir d’une mince couche d’enduit clair une première couche de ton sombre. Un dessin est ensuite créé en grattant partiellement l’enduit clair, alors qu’il est encore frais, pour mettre à jour l’enduit foncé sous-jacent. Les traits des dessins apparaissent ainsi en creux et en foncé. En outre, la couche d’enduit clair peut être mise en couleur. évoquant les donateurs). L’ensemble des décors confère un accent Art nouveauStyle Art nouveau (de 1893 à 1914 environ). Mouvement international, avec de fortes variantes locales, né en réaction aux styles « néo ». En Belgique, ce courant connaît deux tendances : d’un côté, sous l’égide de Victor Horta, l'Art nouveau « floral », aux lignes organiques ; de l’autre, l'Art nouveau géométrique, influencé par l'art de Paul Hankar ou la Sécession viennoise. à l’édifice.

Les baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. concentrent la majeure partie de l’attention –par leurs dimensions, leur structure et leur décor: les châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques, ouverts sur les deux étages, ont un rythme tripartite et s’ornent d’arceaux métalliques évoquant l’arc outrepasséUn arc est dit outrepassé lorsque son tracé excède le demi-cercle ou le demi-ovale. Il peut en outre s'agir d'un arc brisé dont le tracé se compose de deux courbes en forme de demi-cœur.. Le linteau métalliquePoutrelle métallique de profil en I, utilisée comme linteau, souvent agrémentée de rosettes en tôle découpée., divisé en compartiments ornés de croix, termine chaque fenêtre. Au-dessus d’une poutrelle ponctuée de rosacesRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille., l’allège devient sgraffiteTechnique de décoration murale consistant à recouvrir d’une mince couche d’enduit clair une première couche de ton sombre. Un dessin est ensuite créé en grattant partiellement l’enduit clair, alors qu’il est encore frais, pour mettre à jour l’enduit foncé sous-jacent. Les traits des dessins apparaissent ainsi en creux et en foncé. En outre, la couche d’enduit clair peut être mise en couleur. ou panneauLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. de briques émaillées.

Une large cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. sur aisseliersEn menuiserie, pièce de bois disposée de biais, portant le débordant d’un toit ou d’un auvent. En charpenterie, lien disposé en oblique, soulageant une pièce horizontale et portant sur une pièce verticale. de bois termine l’élévation du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. central (consoles pour les pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. latéraux) et une verrière (lanterneau vitré à quatre versants) y éclaire l’amphithéâtre supérieur. Ailes basses terminées par un bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. de pierre ponctué de denticulesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube., sous un attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. en brique et couvre-murCouverture, souvent en pierre ou en céramique, disposée au sommet d’un mur pour le protéger de l’eau de pluie. Les pignons et les murs de clôture sont d’ordinaire pourvus d’un couvre-mur. en pierre.

MenuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. partiellement conservée.

Intérieur. Comme pour les deux autres instituts du parc Léopold érigés à la fin du XIXe siècle, la construction se base sur une structure métallique monumentale autoportante, faite d’éléments préfabriqués. Des fondations en béton portent les charpentes en acier, réunies entre elles par des poutrelles métalliques. Les façades, murs intérieurs et planchers sur voussettes sont soutenus par des poutrelles métalliques. Les cages d’escalier sont également à structure métallique. Les imposantes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. vitrées mêlent glace (extérieur) et verre (intérieur) pour former des parois vitrées doubles, système de double vitrage mis au point par l’ingénieur Léon Gérard. Sous un allure monumentale plutôt classique se mêlent technicité et innovation.

Destiné à l’enseignement pratique de la médecine, les locaux consistaient principalement en salles de cours, auditoires, salles de dissection, locaux de travaux pratiques, bureaux… Certains auditoires présentent une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. sur le pourtour, avec des escaliers mobiles qui peuvent être déplacés à divers endroits de la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant.. Compte tenu du coût important de la construction du bâtiment et des suppléments intervenus en cours de chantier, les aménagements intérieurs restent assez simples. Dans le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. central se trouvent le grand auditoire à gradins, dans l’avant-corps à trois pans, et, sous la verrière centrale, le spectatorium d’anatomie, petit amphithéâtre avec une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. de dissection au centre(un monte-chargeAscenseur destiné principalement au transport d’objets. permettait d’y acheminer les cadavres).

Locaux adaptés au cours du XXe siècle en raison des affectations diverses du bâtiment (transformation de menuiseriesÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC. intérieures, remplacement des châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre., changement des planchers, placement de cloisons…).

Sources

Archives

AVB/TP 59065; AVB/ Boîtes 14-7, 10, 14, 20 (A-Monument classé).

AVB/Bulletin Communal, 1893, I, pp. 290-294; II, p.737.

AAM /photo de la maquette de l’Institut d’Anatomie, conservée dans la famille

Warocqué.

Ouvrages

BRAUMAN, A., CULOT M., MIEROP C., Institut

Warocqué. Parc Léopold. Proposition de reconversion en centre d’éducation

physique, AAM, Bruxelles, 1982.

BRAUMAN, A., DEMANET, M., Le Parc Léopold

1850-1950. Le zoo, la cité scientifique et la ville, AAM, Bruxelles, 1985.

DESPY-MEYER, A., DEVRIESE, D., Ernest

Solvay et son temps, Archives de l’ULB, 1997.

LAMBERT, C., Étude historique de

l’Institut d’Anatomie et d’Histologie Warocqué (Ville de Bruxelles –

Cellule Patrimoine historique), janvier 2001.

LOURYAN S., VANMUYLDER N., «L’Institut d’Anatomie Raoul Warocqué de l’ULB

(1893-1928)», New Yperman, vol.

7, 2006, pp. 3-8.

Periodiques

DESPY-MEYER, A., DEVRIESE, D., «Paul Héger, maître d’œuvre des

instituts d’enseignement et de recherche en sciences médicales voulus par

Ernest Solvay à Bruxelles (1891-1895)» in PALM, L.-C., VAN LUNTHEREN, F.-H., VAN

PAEMEL, G. (red.), De toga om de

wetenschap. Ontwikkelingen in het

hoger onderwijs in de geneeskunde, natuurwetenschappen en techniek in Belgïe en

Nederland (1850-1940), Themanummer van Gewina, XVI, 1993, 3, pp.

90-103.

VIRÉ, L., «La Cité scientifique du Parc Léopold à Bruxelles.

1890-1920 », Cahiers Bruxellois. Revue

d’histoire urbaine, t. XIX, 1974, pp. 86-180.