Typologie(s)

piscine

Intervenant(s)

Laurent SENTERRE – architecte – 1950-1957

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Paquebot

Inventaire(s)

- Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2012-2013

id

Urban : 21693

Description

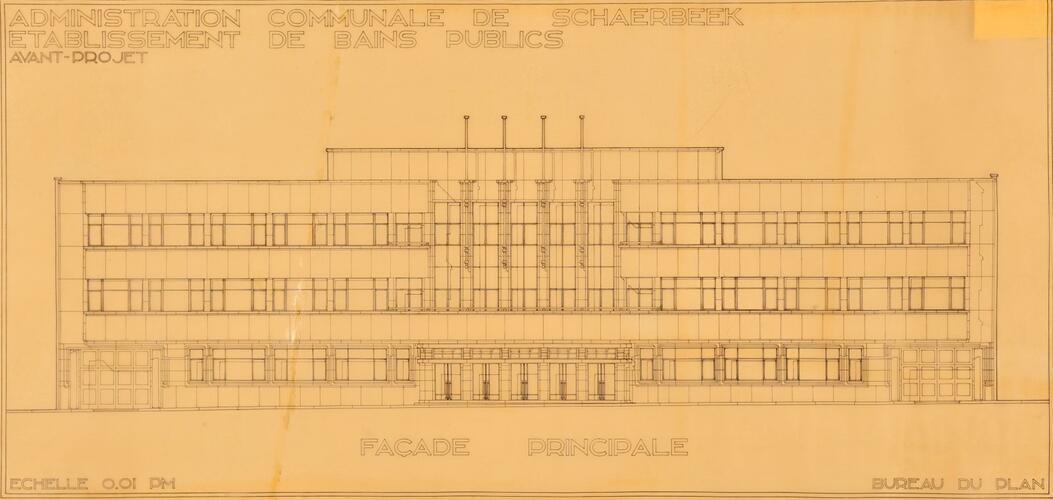

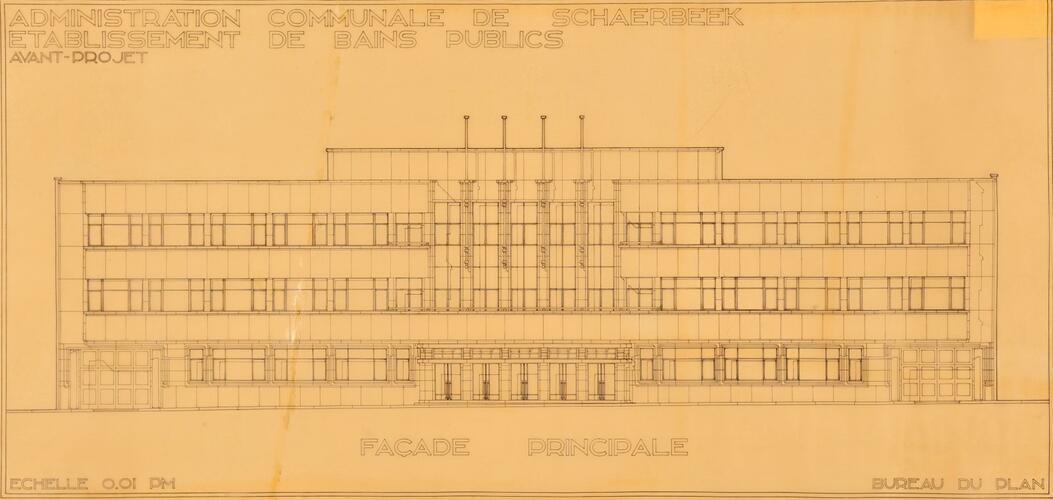

Bassin de natation modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. d'inspiration PaquebotLe style Paquebot (années 1930) est une esthétique architecturale inspirée de l’architecture navale (fenêtres rondes, balustrade ou balcon arrondi, fluidité des lignes)., conçu par l'architecte communal Laurent Senterre en 1950, signé et millésimé sur la gauche du rez-de-chaussée «L. SENTERRE / ARCHITECTE / 1957».

Historique

Le Neptunium s'élève à l'emplacement de l'ancien abattoir communal, bâti en 1865 sur les plans de Victor Besme et démoli peu après la Première Guerre mondiale. Seuls subsistent de ce complexe quelques bâtiments de briques à l'arrière du terrain. La piscine remplace le bassin de la rue Kessels, devenu vétuste. C'est sous l'impulsion de l'échevin des Travaux publics et du Commerce, Émile Xhignesse, que le projet se met en place dès 1946. Plusieurs voyages sont effectués afin d'étudier les dernières réalisations belges et étrangères dans ce domaine de construction. Après deux remaniements des plans, la première pierre du nouveau complexe est posée le 22.05.1950 et les installations sont inaugurées le 17.12.1957. L'intérieur du bâtiment est agrémenté de plusieurs œuvres d'art, ayant fait l'objet d'un concours public. Diverses rénovations, notamment dans les années 1970 et 1990, sont effectuées afin de pérenniser le complexe et de le doter d'installations modernes telles que des jacuzzis et des saunas, ainsi que d'une nouvelle toiture.

Description

Le complexe est composé d'un volume de plan rectangulaire abritant le grand bassin, sous toiture à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. à vaste lanterneau. Il est flanqué de pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d'angle abritant escaliers et sanitaires, ceux situés à l'arrière enserrant un corps de moindre hauteur, où prend place le petit bassin, l'ensemble sous toit plat. À front de rue, le volume principal est masqué par un corps d'entrée, plus large et peu profond, également sous toit plat. Longeant la façade sud, ancienne terrasse-solarium, aujourd'hui recouverte d'un appentisToit à un seul versant. de verre intégrant un demi-dôme.

Extérieur

Contrairement aux autres façades, simplement cimentéesEnduit de mortier de ciment type Portland, un matériau gris et très dur qui entre dans la composition du béton et du mortier moderne., le corps d'entrée présente une élévation soignée. Symétrique et monumentale, elle compte trois niveaux, le rez-de-chaussée en pierre bleue, les étages parementésRevêtement de la face extérieure d’un mur. de plaques de pierre blanche. Dans l'axe, cinq portes jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. et linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. communs, flanquées de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. à couronnement mouluré. De part et d'autre, cinq fenêtres, les latérales plus étroites; à gauche, l'une des fenêtres a été transformée en devanture commerciale. Aux extrémités, larges entrées carrossables, flanquées de colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne.. Étages en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., percés de fenêtres formant bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade., qui renforcent l'horizontalité de l'ensemble. Celle-ci est interrompue, dans l'axe, par un pan de façade plus élevé, percé de sept hautes fenêtres entre pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. sur lesquels sont fixés des mâts de bronze. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. en cuivre conservée; portes vitrées à poussoirs tubulaires cannelésLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes.. Portes des entrées carrossables en bois.

Intérieur

Dans le corps d'entrée, hall à sol de marbres rouge et blanc sertis dans du métal et lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. de pierre blanche, sous plafond à caissons ajourés. Sur le mur du fond, vaste composition en mosaïques de verre de Murano par Géo de Vlamynck, réalisée en 1956. Destinée à inciter le visiteur à venir profiter des bienfaits de la natation, conformément aux desiderata formulés lors du concours public, elle figure un groupe de trois naïades, à droite, faisant face à trois baigneurs, à gauche. Au centre prend place une sculpture en cuivre repoussé réalisée par Stan Hensen selon un projet de Géo de Vlamynck. Dans l'axe, éclairés par les hautes fenêtres, le premier étage abrite un bar – dont une partie servait à l'origine de réfectoire pour élèves – qui conserve son plafond à gorgesLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. et ses portes vitrées à poignées en boomerang, le second une salle de culture physique. Deux appartements occupent l'angle gauche de ce volume, ceux du directeur et du concierge à l'origine, tandis que l'angle droit était occupé par des salles de baignoires, celle du premier aujourd'hui un sauna.

Dans le volume principal, rez-de-chaussée réservé à des cabines et des casiers, ainsi qu'aux locaux techniques. Au premier étage, grand bassin de 33,33 x 16 mètres, standards olympiques de l'époque. Des hublots placés sur le pourtour de la cuvetteEspace libre dans la partie inférieure de la gaine qui accueille certains éléments techniques tels que les amortisseurs, la poulie du limiteur de vitesse. permettent de vérifier l'état de cette dernière. Bordant le bassin, rangées de cabines à double entrée, parementéesRevêtement de la face extérieure d’un mur. de céramique crème et dotées d'une porte à hublot. Une de plain-pied, les autres occupant les trois côtés d'une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. en mezzanine, également dotée d'un gradin. Une seconde galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de même forme sert, elle, uniquement de gradins. Rampes métalliques à chaque niveau. En façade sud, des piliersSupport vertical de plan carré. délimitent de hautes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. dont les châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. à guillotineUne fenêtre à guillotine est une fenêtre dont l’ouvrant coulisse dans une rainure verticale, évoquant ainsi une guillotine. originaux s'escamotaient de manière électrique dans leur partie basse afin d'ouvrir largement le bassin sur la terrasse-solarium. Plafond plat doté d'un lanterneau translucide, composé à l'origine de bandes de verre inclinées à 45 degrés.

Dans le corps arrière, communiquant au premier étage avec le grand bassin, petit bassin de 8 x 16 mètres, agrémenté d'une sculpture en granit de René Harvent représentant une otarie. Au second, vestiaires scolaires.

Dans les pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d'angle avant, cages d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. à sol de même marbre que dans le hall d'entrée. Rampes pleines à main-courante métallique tubulaire reposant sur des éléments à dessin de vagues. Dans les pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. arrière, escaliers en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit. et lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en carrelage blanc; main-courante également tubulaire.

Le complexe conserve la majeure partie de ses aménagements originels, certains meubles et jusqu'à des inscriptions à graphie caractéristique, éléments pour la plupart dessinés par l'architecte Laurent Senterre.

Historique

Le Neptunium s'élève à l'emplacement de l'ancien abattoir communal, bâti en 1865 sur les plans de Victor Besme et démoli peu après la Première Guerre mondiale. Seuls subsistent de ce complexe quelques bâtiments de briques à l'arrière du terrain. La piscine remplace le bassin de la rue Kessels, devenu vétuste. C'est sous l'impulsion de l'échevin des Travaux publics et du Commerce, Émile Xhignesse, que le projet se met en place dès 1946. Plusieurs voyages sont effectués afin d'étudier les dernières réalisations belges et étrangères dans ce domaine de construction. Après deux remaniements des plans, la première pierre du nouveau complexe est posée le 22.05.1950 et les installations sont inaugurées le 17.12.1957. L'intérieur du bâtiment est agrémenté de plusieurs œuvres d'art, ayant fait l'objet d'un concours public. Diverses rénovations, notamment dans les années 1970 et 1990, sont effectuées afin de pérenniser le complexe et de le doter d'installations modernes telles que des jacuzzis et des saunas, ainsi que d'une nouvelle toiture.

Description

Le complexe est composé d'un volume de plan rectangulaire abritant le grand bassin, sous toiture à croupesUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. à vaste lanterneau. Il est flanqué de pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d'angle abritant escaliers et sanitaires, ceux situés à l'arrière enserrant un corps de moindre hauteur, où prend place le petit bassin, l'ensemble sous toit plat. À front de rue, le volume principal est masqué par un corps d'entrée, plus large et peu profond, également sous toit plat. Longeant la façade sud, ancienne terrasse-solarium, aujourd'hui recouverte d'un appentisToit à un seul versant. de verre intégrant un demi-dôme.

Extérieur

Contrairement aux autres façades, simplement cimentéesEnduit de mortier de ciment type Portland, un matériau gris et très dur qui entre dans la composition du béton et du mortier moderne., le corps d'entrée présente une élévation soignée. Symétrique et monumentale, elle compte trois niveaux, le rez-de-chaussée en pierre bleue, les étages parementésRevêtement de la face extérieure d’un mur. de plaques de pierre blanche. Dans l'axe, cinq portes jumellesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. et linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. communs, flanquées de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. à couronnement mouluré. De part et d'autre, cinq fenêtres, les latérales plus étroites; à gauche, l'une des fenêtres a été transformée en devanture commerciale. Aux extrémités, larges entrées carrossables, flanquées de colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne.. Étages en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., percés de fenêtres formant bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade., qui renforcent l'horizontalité de l'ensemble. Celle-ci est interrompue, dans l'axe, par un pan de façade plus élevé, percé de sept hautes fenêtres entre pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. sur lesquels sont fixés des mâts de bronze. HuisserieMenuiseries qui s’ouvrent et se ferment, c’est-à-dire les portes et les fenêtres. Par extension, le terme désigne également les fenêtres à châssis dormants. en cuivre conservée; portes vitrées à poussoirs tubulaires cannelésLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes.. Portes des entrées carrossables en bois.

Intérieur

Dans le corps d'entrée, hall à sol de marbres rouge et blanc sertis dans du métal et lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. de pierre blanche, sous plafond à caissons ajourés. Sur le mur du fond, vaste composition en mosaïques de verre de Murano par Géo de Vlamynck, réalisée en 1956. Destinée à inciter le visiteur à venir profiter des bienfaits de la natation, conformément aux desiderata formulés lors du concours public, elle figure un groupe de trois naïades, à droite, faisant face à trois baigneurs, à gauche. Au centre prend place une sculpture en cuivre repoussé réalisée par Stan Hensen selon un projet de Géo de Vlamynck. Dans l'axe, éclairés par les hautes fenêtres, le premier étage abrite un bar – dont une partie servait à l'origine de réfectoire pour élèves – qui conserve son plafond à gorgesLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. et ses portes vitrées à poignées en boomerang, le second une salle de culture physique. Deux appartements occupent l'angle gauche de ce volume, ceux du directeur et du concierge à l'origine, tandis que l'angle droit était occupé par des salles de baignoires, celle du premier aujourd'hui un sauna.

Dans le volume principal, rez-de-chaussée réservé à des cabines et des casiers, ainsi qu'aux locaux techniques. Au premier étage, grand bassin de 33,33 x 16 mètres, standards olympiques de l'époque. Des hublots placés sur le pourtour de la cuvetteEspace libre dans la partie inférieure de la gaine qui accueille certains éléments techniques tels que les amortisseurs, la poulie du limiteur de vitesse. permettent de vérifier l'état de cette dernière. Bordant le bassin, rangées de cabines à double entrée, parementéesRevêtement de la face extérieure d’un mur. de céramique crème et dotées d'une porte à hublot. Une de plain-pied, les autres occupant les trois côtés d'une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. en mezzanine, également dotée d'un gradin. Une seconde galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de même forme sert, elle, uniquement de gradins. Rampes métalliques à chaque niveau. En façade sud, des piliersSupport vertical de plan carré. délimitent de hautes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. dont les châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. à guillotineUne fenêtre à guillotine est une fenêtre dont l’ouvrant coulisse dans une rainure verticale, évoquant ainsi une guillotine. originaux s'escamotaient de manière électrique dans leur partie basse afin d'ouvrir largement le bassin sur la terrasse-solarium. Plafond plat doté d'un lanterneau translucide, composé à l'origine de bandes de verre inclinées à 45 degrés.

Dans le corps arrière, communiquant au premier étage avec le grand bassin, petit bassin de 8 x 16 mètres, agrémenté d'une sculpture en granit de René Harvent représentant une otarie. Au second, vestiaires scolaires.

Dans les pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d'angle avant, cages d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. à sol de même marbre que dans le hall d'entrée. Rampes pleines à main-courante métallique tubulaire reposant sur des éléments à dessin de vagues. Dans les pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. arrière, escaliers en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit. et lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en carrelage blanc; main-courante également tubulaire.

Le complexe conserve la majeure partie de ses aménagements originels, certains meubles et jusqu'à des inscriptions à graphie caractéristique, éléments pour la plupart dessinés par l'architecte Laurent Senterre.

Sources

Archives

ACS/TP.

ACS/TP Neptunium.

ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1863, pp. 316-319; 1864, p. 339; 1948, pp. 327-336; 1949, pp. 547-549; 1954, pp. 545-550; 1956, pp. 811-813.

Ouvrages

CULOT, M. [dir.], Schaerbeek. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980-1984, fiche 140.

ACS/TP.

ACS/TP Neptunium.

ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1863, pp. 316-319; 1864, p. 339; 1948, pp. 327-336; 1949, pp. 547-549; 1954, pp. 545-550; 1956, pp. 811-813.

Ouvrages

CULOT, M. [dir.], Schaerbeek. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980-1984, fiche 140.

DE SAEGHER, E., BARTHOLEYNS, E., Histoire populaire de Schaerbeek, Henri Mommens imprimeur-éditeur, Schaerbeek, 1887, pp. 135-136.

LES AMIS DE GÉO DE VLAMYNCK, La mosaïque de Géo de Vlamynck, Bruxelles, 1996-1997, pp. 5-6.

OLIVIER-DE VLAMYNCK, D., Neptunium, témoin de l'architecture moderniste, Bruxelles, 2004.

VERREYDT, L., Schaerbeek, le village des ânes, Bruxelles, pp. 60-62.

Périodiques

Architecture, 11, 1951, pp. 73-80.

La Maison, 5, 1958, pp. 158-164.

La Technique des Travaux, 3-4, 1958, p. 77-84.

Sites internet

Le Neptunium

OLIVIER-DE VLAMYNCK, D., Neptunium, témoin de l'architecture moderniste, Bruxelles, 2004.

VERREYDT, L., Schaerbeek, le village des ânes, Bruxelles, pp. 60-62.

Périodiques

Architecture, 11, 1951, pp. 73-80.

La Maison, 5, 1958, pp. 158-164.

La Technique des Travaux, 3-4, 1958, p. 77-84.

Sites internet

Le Neptunium