Typologie(s)

église/cathédrale/basilique

Intervenant(s)

Florent VAN ROELEN – architecte – 1912

André JONNIAUX – architecte – 1953

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Néogothique

Inventaire(s)

- Inventaire des orgues en Région de Bruxelles-Capitale (DMS-DML - 2000)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2013-2014

id

Urban : 22723

Description

Orientée est-ouest sur une parcelle comprise entre les rues Portaels et d'Anethan, église paroissiale de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., architecte Florent Van Roelen, 1912.

Historique

Au début du XXe siècle, la population du quartier de la place Verboekhoven s'accroît considérablement. C'est pourquoi le cardinal Mercier propose, le 24.06.1911, la création d'une nouvelle paroisse. Malgré l'avis négatif de la Commune, le roi Albert signe le 11.05.1912 l'arrêté créant la paroisse Sainte-Élisabeth. Le 07.07 de cette année se réunit le premier conseil de fabrique et la première pierre de l'église est posée par le cardinal le 15.10.1913. Celui-ci consacre la nouvelle église le 10.07.1916, comme le rappelle une stèle dans la sacristie. En 1932, la paroisse rachète à la firme De Witte Lietaer un bâtiment voisin à usage de dépôt (voir no13-17 rue d'Anethan) pour y installer le cercle paroissial, aussi dénommé «maison des œuvres». En 1953, la cure est bâtie au no24 de la rue Portaels (architecte André Jonniaux). Afin de réduire les frais de chauffage, une chapelle est aménagée dans les deux premières travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de la nef en 1985.

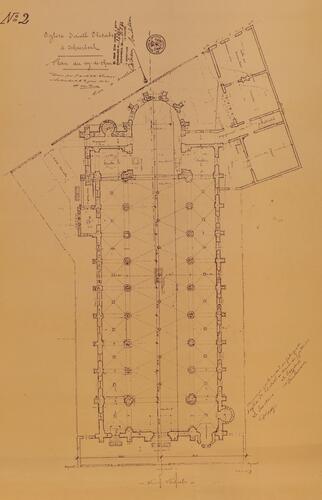

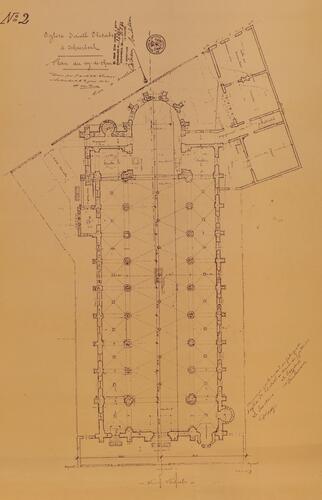

Plan

Implantée en léger retrait des rues, église de plan basilical sous toitures en bâtièreToit à deux versants., présentant sa façade principale vers la rue Portaels. Nef de huit travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., flanquée de bas-côtés. Chœur à chevet polygonal. Côté rue Portaels, le bas-côté nord est précédé d'un baptistère en saillie, de plan polygonal sous toiture à pans, et flanqué d'une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. à toit conique. Côté rue d'Anethan, le chœur est accosté au nord par une chapelle et au sud par un imposant clocher carré qui abrite une seconde chapelle. La tour est accompagnée d'une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'escalier côté rue. En 1917, une sacristie d'un niveau sous toit plat est ajoutée contre la chapelle nord.

Extérieur

Élévation en briques, rehaussée de pierre blanche et scandée de contreforts. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., parfois à archivolteMouluration disposée sur le front de l’arc. Le corps de moulures qui compose l’archivolte est de faible ampleur, moins complexe que celui de la corniche.. Certaines fenêtres à remplages. LucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. de menuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC., à toit en éperon ou pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à fermetteLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension..

Façade principale à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., percée d'un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. hors-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment. également à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.; ébrasementCôtés convergents de l’embrasure d’une baie. à colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à remplages. Au-dessus, trois fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. sous rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille., inscrites dans une même arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. . PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. percé d'une étroite fenêtre et amortiAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. d'une croix. Bas-côté sud percé d'une entrée secondaire similaire à la principale, le nord devancé du baptistère, tous deux percés d'une fenêtre-haute. Portes à penturesLongues bandes de fer fixées à plat sur le battant d'une porte ou d'un volet, de manière à en soutenir les gonds. Les pentures sont souvent décoratives. Elles participent également à l'assemblage des planches du vantail. conservées.

Clocher percé de fenêtres, certaines en meurtrière, d'autres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux., celles du dernier niveau pourvues d'abat-sons. Flèche octogonale à égout retroussé de plan carré. Porte remplacée.

Intérieur

Murs enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. à faux-jointsEnduit dans lequel sont tracés des sillons pour suggérer un appareil de pierre.. Carrelage ancien en céramique beige, orangée et noire dans la nef, céramique ocre, beige et rouge et carreaux ornés de fleurs de lis dans le chœur. Nef et bas-côtés rythmés par des arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. brisées à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de pierre bleue et couverts de voûtes d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. en briques apparentes. Nervures en pierre blanche de la nef retombant sur des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. engagéesUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur.. Voûtes du chœur et du baptistère lambrisséesLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce.. Nef à triforium. Tribune d'orgue à parapetUn parapet en maçonnerie est un muret servant de garde-corps. ajouré d'arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. trilobéesUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc.. Baptistère aujourd'hui occupé par une grotte de Lourdes; cuve baptismale en pierre bleue déplacée dans la chapelle de 1985. Tambours d'entrée en bois. Vitraux du chœur signés par le peintre-verrier Gabriel Huygens et portant une dédicace de 1962. Maître-autel, autels latéraux, chaire de vérité, banc de communion, confessionnaux et statues en chêne de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., sculptés par A. et H. De Wispelaere. Chaire de vérité déposée près du chœur et privée de son abat-voix. Banc de communion partiellement déplacé vers l'avant de la nef. Orgue néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. réalisé en 1917 par Jean-Émile Kerkhoff.

Historique

Au début du XXe siècle, la population du quartier de la place Verboekhoven s'accroît considérablement. C'est pourquoi le cardinal Mercier propose, le 24.06.1911, la création d'une nouvelle paroisse. Malgré l'avis négatif de la Commune, le roi Albert signe le 11.05.1912 l'arrêté créant la paroisse Sainte-Élisabeth. Le 07.07 de cette année se réunit le premier conseil de fabrique et la première pierre de l'église est posée par le cardinal le 15.10.1913. Celui-ci consacre la nouvelle église le 10.07.1916, comme le rappelle une stèle dans la sacristie. En 1932, la paroisse rachète à la firme De Witte Lietaer un bâtiment voisin à usage de dépôt (voir no13-17 rue d'Anethan) pour y installer le cercle paroissial, aussi dénommé «maison des œuvres». En 1953, la cure est bâtie au no24 de la rue Portaels (architecte André Jonniaux). Afin de réduire les frais de chauffage, une chapelle est aménagée dans les deux premières travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de la nef en 1985.

Plan

Implantée en léger retrait des rues, église de plan basilical sous toitures en bâtièreToit à deux versants., présentant sa façade principale vers la rue Portaels. Nef de huit travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., flanquée de bas-côtés. Chœur à chevet polygonal. Côté rue Portaels, le bas-côté nord est précédé d'un baptistère en saillie, de plan polygonal sous toiture à pans, et flanqué d'une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. à toit conique. Côté rue d'Anethan, le chœur est accosté au nord par une chapelle et au sud par un imposant clocher carré qui abrite une seconde chapelle. La tour est accompagnée d'une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'escalier côté rue. En 1917, une sacristie d'un niveau sous toit plat est ajoutée contre la chapelle nord.

Extérieur

Élévation en briques, rehaussée de pierre blanche et scandée de contreforts. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe., parfois à archivolteMouluration disposée sur le front de l’arc. Le corps de moulures qui compose l’archivolte est de faible ampleur, moins complexe que celui de la corniche.. Certaines fenêtres à remplages. LucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. de menuiserieÉléments de bois relevant de l’art du menuisier. Pour une façade, le mot peut désigner les portes, les châssis, les éventuelles logettes et la corniche. Par extension, le terme désigne également l'huisserie métallique et en PVC., à toit en éperon ou pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à fermetteLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension..

Façade principale à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc., percée d'un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. hors-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment. également à pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc.; ébrasementCôtés convergents de l’embrasure d’une baie. à colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à remplages. Au-dessus, trois fenêtres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. sous rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille., inscrites dans une même arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. . PignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. percé d'une étroite fenêtre et amortiAmortissement. Élément décoratif placé au sommet d’une élévation.Amorti. Sommé d'un amortissement. d'une croix. Bas-côté sud percé d'une entrée secondaire similaire à la principale, le nord devancé du baptistère, tous deux percés d'une fenêtre-haute. Portes à penturesLongues bandes de fer fixées à plat sur le battant d'une porte ou d'un volet, de manière à en soutenir les gonds. Les pentures sont souvent décoratives. Elles participent également à l'assemblage des planches du vantail. conservées.

Clocher percé de fenêtres, certaines en meurtrière, d'autres jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux., celles du dernier niveau pourvues d'abat-sons. Flèche octogonale à égout retroussé de plan carré. Porte remplacée.

Intérieur

Murs enduitsL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. à faux-jointsEnduit dans lequel sont tracés des sillons pour suggérer un appareil de pierre.. Carrelage ancien en céramique beige, orangée et noire dans la nef, céramique ocre, beige et rouge et carreaux ornés de fleurs de lis dans le chœur. Nef et bas-côtés rythmés par des arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. brisées à colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de pierre bleue et couverts de voûtes d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. en briques apparentes. Nervures en pierre blanche de la nef retombant sur des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. engagéesUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur.. Voûtes du chœur et du baptistère lambrisséesLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce.. Nef à triforium. Tribune d'orgue à parapetUn parapet en maçonnerie est un muret servant de garde-corps. ajouré d'arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. trilobéesUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc.. Baptistère aujourd'hui occupé par une grotte de Lourdes; cuve baptismale en pierre bleue déplacée dans la chapelle de 1985. Tambours d'entrée en bois. Vitraux du chœur signés par le peintre-verrier Gabriel Huygens et portant une dédicace de 1962. Maître-autel, autels latéraux, chaire de vérité, banc de communion, confessionnaux et statues en chêne de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors., sculptés par A. et H. De Wispelaere. Chaire de vérité déposée près du chœur et privée de son abat-voix. Banc de communion partiellement déplacé vers l'avant de la nef. Orgue néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. réalisé en 1917 par Jean-Émile Kerkhoff.

Sources

Archives

ACS/Urb. 63-Église, 216-Église.

ACS/TP 216.

Ouvrages

COEKELBERGHS, D., Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province de Brabant, Canton de Schaerbeek I-II-III, Ministère de la Culture française, Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, 1979, p. 14.

Sites internet

Histoire de la paroisse Sainte-Elisabeth, Unité pastorale Les Coteaux

Orgues en Région de Bruxelles-Capitale, Orgue de tribune néogothique (Kerkhoff, 1917)

Arbres remarquables à proximité