Ancien Institut national de radiodiffusion (INR)

Place Eugène Flagey 18-18a

Place Sainte-Croix 3-4

Rue du Belvédère 23-25-27-29

Typologie(s)

poste d'émission

rez-de-chaussée commercial

Intervenant(s)

Joseph DIONGRE – architecte – 1935-1938

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Ixelles (DMS-DML - 2005-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Historique

Créé en 1930, l'Institut national de radiodiffusion (INR) réside alors dans diverses installations éparpillées à Ixelles. Très rapidement, on constate que la construction d'une infrastructure adaptée est indispensable. En 1932, la Commune d'Ixelles vend à l'INR une large parcelle de terrain située sur le côté sud de la place Sainte-Croix.

En 1933, un concours d'architecture est mis sur pied. Quarante architectes décident d'y participer malgré des exigences techniques vagues. En effet, la seule exigence clairement énoncée émane du Conseil communal: les rez-de-chaussée devront être dévolus au commerce (avec caves et entresols). À l'époque, très peu de bâtiments destinés à la diffusion d'ondes sonores existent. L'acoustique et l'insonorisation ne sont pas encore au point. Les solutions qui ont été adoptées à Londres et à Berlin ne conviennent pas à Ixelles en raison de l'emplacement et de la taille du terrain. Il faut dès lors innover. Le jury est composé de treize membres dont trois architectes (Jean-Baptiste Dewin, Louis Van Hove et Victor Horta), des membres du conseil d'administration de l'INR et de deux ingénieurs de la BBC. Suite à des protestations, l'architecte Henry Van de Velde vient les rejoindre (remplacé par Émile Van Averbeke lors de la deuxième épreuve). À l'issue du concours, le manque de technicité des projets ne permet pas de désigner un vainqueur.

![Ancien Institut national de radiodiffusion, projet initial de J. Diongre, 1933 (© fonds d’archives BRT), reproduit dans [i]Flagey[/i], 2002.](/medias/500/buildings/10501220_0018_W11.jpg)

Un second concours est alors lancé. Cette fois, le programme est plus précis et contient de nombreuses directives techniques ainsi qu'un projet préliminaire mettant l'accent sur l'isolement acoustique des studios. Seuls quinze candidats y prennent part. Le lauréat, l'architecte Joseph Diongre, est choisi par onze voix contre trois abstentions. Son projet répond parfaitement aux exigences techniques du programme et l'esthétique choisie exprime elle-même la technicité. Des membres du Conseil communal diront d'ailleurs qu'il s'agit «d'une belle usine». L'INR est une véritable usine à sons.

À la demande de l'ingénieur Raymond Braillard, quelques modifications sont apportées au projet initial, notamment la tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. qui habille l'antenne d'émission pour la télévision. En effet, vingt ans avant l'apparition de ce média en Belgique, on en prévoyait déjà le développement.

Le chantier est entamé en 1935. Un cinquième étage est alors ajouté du côté de la place Flagey et les rez-de-chaussée commerciaux sont supprimés à l'exception des vitrines, faute de place. L'INR est entièrement construit sur 836 pieux en béton, de 11 à 12 mètres de long et 60 centimètres de diamètre. Ce système était nécessaire vu la composition du sol, gorgé d'eau à proximité de l'étang.

Le bâtiment est inauguré en 1938. Durant 35 ans, il servit à la radiodiffusion, à l'enregistrement et à la diffusion de concerts de musique classique, de jazz, et de musiques nouvelles et, à partir des années 1950, à la télévision. Il devient très rapidement trop petit, vu le développement considérable de la télévision. Dès 1960, la BRT et la RTB, propriétaires, décidèrent de la construction d'un nouveau bâtiment: la Cité de la radiotélévision située boulevard Reyers. Les locaux de l'ancien INR sont alors loués à des organismes culturels. Le bâtiment est classé en 1994. Un an plus tard, les propriétaires ferment définitivement le bâtiment en raison du problème de l'amiante.

En 1998, la SA Maison de la Radio achète le bâtiment aux propriétaires, la VRT et la RTBF. La sprl Samyn et associés est alors chargée de concevoir l'extension du bâtiment, de gérer la rénovation des studios et surtout de restructurer et réaménager le studio 4, le plus grand d'entre eux. Le bâtiment est alors entièrement désamianté. La capacité d'accueil du studio 4 est doublée. Le studio 1 est restauré à l'identique. Le studio 5 accueille désormais une salle de cinéma, le studio 6 est aujourd'hui un studio de télévision pour TV Brussel. Les studios 7, 8, 10 et 11 sont occupés par une société d'enregistrements musicaux. L'idée initiale du rez-de-chaussée commercial est reprise. Une nouvelle façade-rideauParoi extérieure non portante d’un bâtiment d’architecture moderne, le mur-rideau est généralement en grande partie ou entièrement vitré. complète la façade vers la rue du Belvédère.

Description

Élévation comptant six niveaux vers la place Sainte-Croix et sept vers la place Flagey, le deuxième en entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée. et le septième en attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement.. TourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'angle de quatre niveaux circulaires et de taille dégressive, incluant l'antenne. Façade en briques jaunes de type Venloo et de pierre bleue parant le rez-de-chaussée et encadrant les entrées; elle alterne les bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. de pleins de travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. et les bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. vitrés, conférant à l'ensemble une forte horizontalité. Rez-de-chaussée surmonté d'un auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. en béton et briques de verre. Deux entrées: l'une publique vers la place Sainte-Croix, l'autre administrative vers la place Flagey. L'auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. s'élargit au-dessus de chacune d'elles. Vers la place Sainte-Croix, l'entrée est éclairée de trois grandes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. encadrées de pierre bleue et occupant deux niveaux. Vers la place Flagey, elle est marquée par un orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. de plan arrondi, parcourant toute la hauteur de la façade.

Intérieur

J. Diongre a également dessiné un mobilier adapté: bureau du directeur et salon de la direction avec meubles en bois de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs.; chaises tubulaires et pupitres de style modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. fabriqués en série pour les musiciens. Pour aménager les bureaux et les autres espaces de service, Diongre fait appel à la firme «Les Métaux Galler» qui propose des meubles tubulaires et des éléments de finition aux lignes modernistesLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. et surtout fonctionnels.

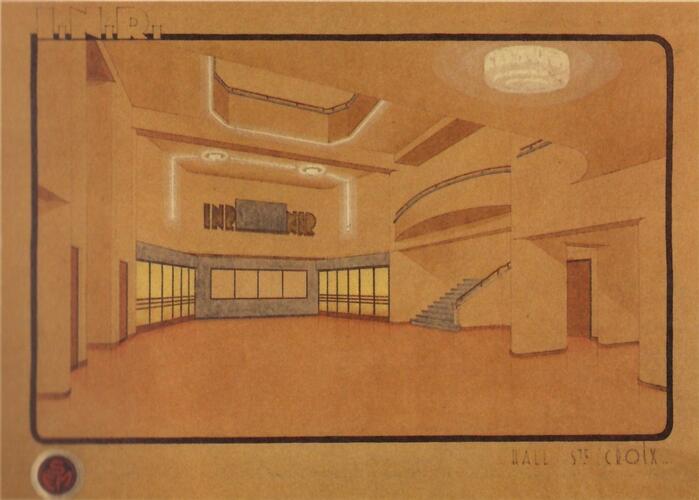

Les espaces de circulation conçus par Diongre évoquent les paquebots de l'époque: lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. en bois, fins luminaires tubulaires, …

Un orgue est spécialement conçu pour occuper la totalité de la paroi derrière la scène du studio 4. Fabriqué par le facteur d'orgues tournaisien Maurice Delmotte, il possède 4 claviers, 95 registresAlignement horizontal de baies sur un pignon., 8125 tuyaux, mesure 20 mètres de long, 12 m de haut et 3 à 5 mètres de profondeur. Il fut inauguré en 1940. Aujourd'hui démonté et désamianté, il attend d'être restauré.

L'intérieur de l'INR a été entièrement restauré et adapté à ses nouvelles fonctions. Il évoque encore néanmoins l'architecture voulue par Diongre.

Classement 28.04.1994

Sources

Ouvrages

DE BACKER, A., Étude de l'œuvre de Joseph Diongre dans son contexte architectural (mémoire de fin d'étude), ULB, Bruxelles, 1985.

Flagey, Plaizier, Bruxelles-Brussel, 2002.

Flagey, Maison de la Radio Flagey–Omroepgebouw Flagey, Bruxelles-Brussel, s.d.

Flagey la réaffectation du bâtiment de l'INR–Flagey De herbestemming van het NIR-gebouw–Flagey The reallocation of the former Radio Building, Maison de la Radio Flagey–Omroepgebouw Flagey, Bruxelles–Brussel, s.d.

MIGNON, J., 1923-1973, La radio belge a 50 ans, RTBF, Bruxelles, 1973.

VANDENBREEDEN, J., Studio 4, Maison de la radio, Flagey 1933-2002, Bruxelles, 2004.

VANDENBREEDEN, J., VANLAETHEM, F., Art déco et Modernisme en Belgique. Architecture de l'Entre-deux-guerres, éd. Racine, Bruxelles, 1996.

VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., Joseph Diongre architecte. Une maison, une église et une usine à sons = Architect Joseph Diongre. Een huis, een kerk en een geluidsfabriek, Sint-Lukasarchief, Bruxelles, 1989.

Périodiques

BALBACHEVSKY, G., «Le nouveau bâtiment de l'Institut national de Radio-diffusion (I.N.R.) à Bruxelles, Arch. J. Diongre», La Technique des Travaux, 2, 1937, pp. 65-74.

BALBACHEVSKY, G., «La maison de l'I.N.R. (Institut national de Radiodiffusion) à Bruxelles, Arch. J. Diongre», La Technique des Travaux, 2, 1939, pp. 73-82.

C.V., «Concours I.N.R., projet des architectes Ch. Van Nueten et M. Keym», La Cité, 2, 1934, pp. 17-29.

DIONGRE, J., «I.N.R., Place Eugène Flagey, Bruxelles», L'Émulation, 1, 1939, pp. 8-18.

FRANCOIS, L., «Joseph Diongre, architecte S. C. A. B», L'Émulation, 1, 1939, pp. 3-7.

GILLES, P., «La maison de l'I.N.R., à Bruxelles, architecte: Joseph Diongre», Bâtir, 71, 1938, pp. 443-446.

«La nouvelle maison de l'I.N.R.», Le Document, 8, 1935, pp. 106-113.

MARTINY, V.-G., «L'aménagement de la place Sainte-Croix à Ixelles, aujourd'hui place Eugène Flagey, ou un exercice de longue haleine», Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, 6e série, T. IV, 1-6, Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1993.

PUTTEMANS, P., «L'ancienne maison de la radio place Flagey», A+, 153, 1998, pp.60-61.

«S. A. Maison de la Radio–Flagey: le son et l'image», Les Nouvelles du Patrimoine, 85, 2000, pp. 30-31.

VANDENBREEDEN, J., «Joseph Diongre, un architecte aux talents multiples», A+, 122, 1993, pp.42-45.

Sites internet

Inventaire des orgues en région de Bruxelles-Capitale

Arbres remarquables à proximité