Typologie(s)

maison de campagne

chapelle

hôpital/clinique

chapelle

hôpital/clinique

Intervenant(s)

INCONNU - ONBEKEND – 1800-1830

Styles

Néoclassicisme

Néogothique

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Ixelles (DMS-DML - 2005-2015)

- Les charpentes dans les églises de la Région de Bruxelles-Capitale 1830-1940 (Urban - 2019)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2009-2011

id

Urban : 19738

Description

Cette ancienne propriété comporte plusieurs bâtiments: une ancienne maison de campagne de style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. (première moitié du XIXesiècle), une conciergerie (1889), un ancien hôpital ainsi qu'une chapelle conventuelle de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. (1890).

Historique

Située au sommet d'un jardin en pente, la vaste demeure néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. autour de laquelle sont venues s'ajouter toutes les autres constructions à la fin du XIXe siècle, figure clairement sur le plan de Bruxelles de Ph. Vandermaelen publié en 1844, ainsi que sur celui de P. C. Popp réalisé vers 1858. Sa construction peut donc être située au début du XIXe siècle. Cette demeure est, avec le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. Malibran (actuelle maison communale) et la maison Solvay (voir rue des Champs Élysées nos43, 58, 58A, 61, 63), la dernière maison de campagne du XIXesiècle conservée à Ixelles. Elle est connue pour être l'ancienne maison de campagne nommée L'Ermitage de Jean-Jacques Coché-Mommens, qui l'avait lui-même achetée au comte Carton de Winnezeel (Le Folklore Brabançon, p.285). Éditeur du Courrier des Pays-Bas sous le régime hollandais, passé à l'opposition par la suite et ayant participé à la Révolution, J.-J. Coché-Mommens lia également son nom à la création de la manufacture de porcelaine dont les bâtiments existent toujours au n°143 de la chaussée de Wavre (voir ce numéro).

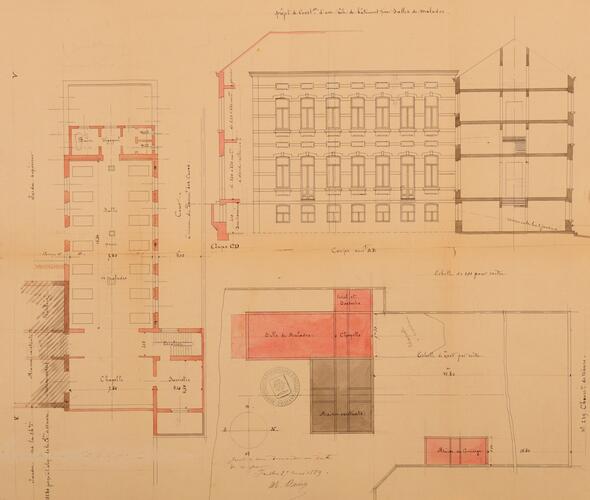

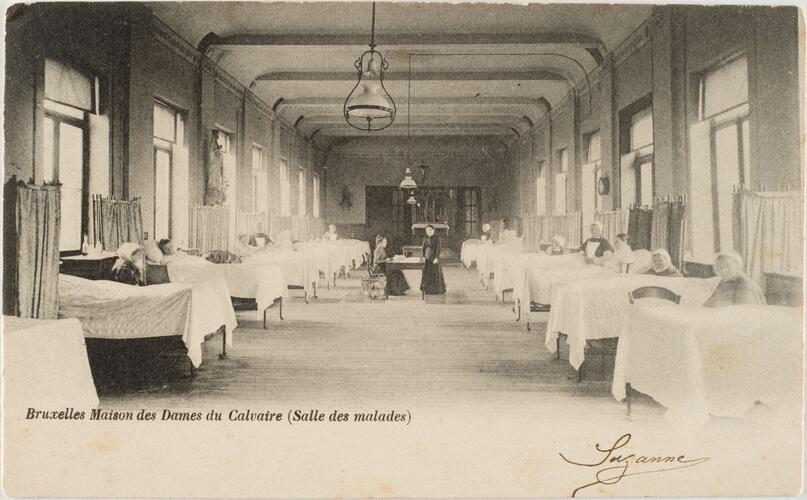

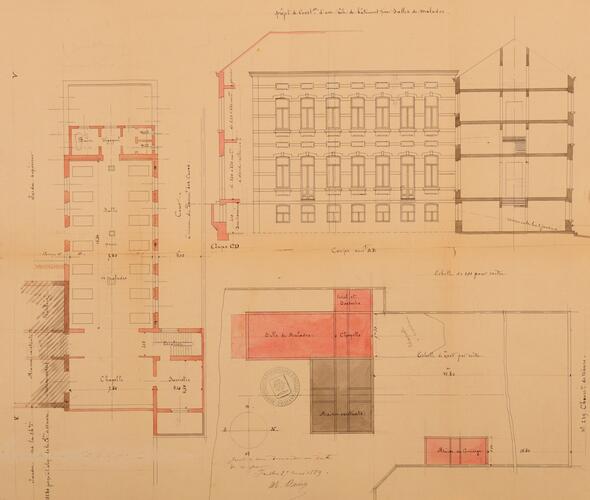

Fondée à Lyon le 08.12.1842 à l'initiative de Jeanne-Françoise Garnier, l'œuvre du Calvaire réunit des veuves ayant décidé de consacrer le reste de leur vie au soin de personnes atteintes de maladies incurables. Au fil des années, l'œuvre se développe et ouvre plusieurs maisons (Paris en 1874, Saint-Etienne en 1875, Marseille en 1881, New York en 1899, Bordeaux en 1905) dont une à Bruxelles sous l'impulsion du père jésuite Adolphe Petit. L'institution s'installe chaussée de Wavre, dans une propriété acquise en 1886 grâce à la générosité de la baronne de Monin-Rendeux. Créée pour soigner des cancéreux incurables, l'institution réunissait des veuves vivant en communauté, aidées par quelques dames bénévoles issues de la bourgeoisie et de la noblesse de Bruxelles. En 1889-1890, l'institution fait construire autour de l'ancienne maison de campagne une habitation pour concierge, une chapelle et, à l'arrière et accolée à celle-ci, une aile accueillant la salle des malades.

En 1922, l'œuvre se constitue en asbl sous le nom de «Hospice du Calvaire», dénomination remplacée plus tard par l'appellation «œuvre du Calvaire».

Le 10.05.1935, l'œuvre achète, rue de la Vanne (ancien n°47, aujourd'hui démoli), l'hôtel particulier appartenant au comte d'Ursel pour y installer une institution destinée aux hommes. Cette dernière section, confiée à des Sœurs du Saint-Sauveur d'Oberbronn (Alsace), est baptisée «Institut Albert Ier», tandis que l'établissement de la chaussée de Wavre reçoit le nom de «Institut Reine Élisabeth». Les deux sections fusionnent peu après 1965, accueillies dans un nouveau bâtiment érigé par l'architecte Georges Pepermans rue Wayenberg n°9 (voir la notice de cette rue); l'immeuble de la rue de la Vanne est alors vendu. La gestion du nouvel établissement hospitalier, baptisé «Les Instituts Albert Ier et Reine Élisabeth», est confiée à la Congrégation des Sœurs du Saint-Sauveur jusqu'en 1979, lorsque celle-ci est rappelée en France. L'administration de l'œuvre est reprise par des bénévoles et, en 1995, elle fait appel à l'Association belge de l'Ordre de Malte qui prend une part active dans la gestion de la clinique et le bénévolat. En 1998, l'Institut fusionne avec les Cliniques universitaires Saint-Luc tout en conservant le soutien de l'œuvre du Calvaire et de l'Association belge de l'Ordre de Malte. En 2003, il emménage sur le site de Woluwe-Saint-Lambert.

Après avoir été laissé à l'abandon pendant des années, l'ensemble hospitalier de la chaussée de Wavre est racheté par l'Institut libre Marie Haps (enseignement supérieur) qui le réaffecte pour l'occuper aujourd'hui encore.

Description

Ancienne maison de campagne.

Grande bâtisse rectangulaire de style énoclassique ,couverte d'une toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. et dont les trois façades comptent tantôt cinq, tantôt trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Elle s'élève sur quatre niveaux de hauteur dégressive du côté de la chaussée de Wavre, et sur seulement trois niveaux vers l'arrière.

Les façades avant et arrière, aujourd'hui enduitesL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., sont surlignées d'une cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de pierre interrompue par le cintre de la baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. centrale du deuxième étage. Au-dessus, attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. avec pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. central coiffé d'un petit frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. à pans incurvés et percé d'une petite lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. À l'exception des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. axiales cintrées du deuxième étage, toutes les autres sont rectangulaires. Fenêtres de l'avant dernier niveau précédées d'un garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... métallique orné de flèches entrecroisées.

Ancienne conciergerie (1889).

Dos à la chaussée de Wavre, la conciergerie se trouve sur la gauche, adossée au mur mitoyen. Cette petite construction en briques rouges, construite en 1889, compte deux niveaux sous une toiture en bâtièreToit à deux versants.. Elle présente une façade principale de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. ainsi qu'une petite façade latérale d'une seule travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. (ancres en fer). La travée d'entréeTravée percée de la porte d’entrée., dans l'axe, est flanquée de jambes harpéesLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue. et coiffée d'un petit frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. triangulaire.

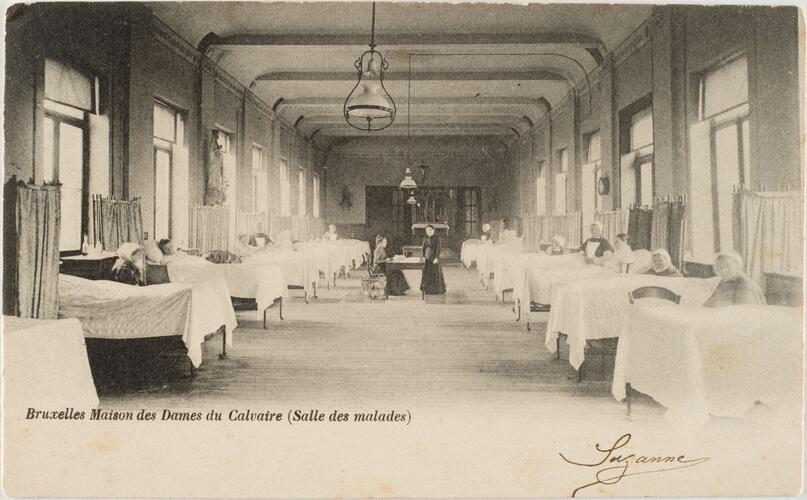

Aile accueillant l'ancienne salle des malades ou hôpital (1890).

Actuellement affecté à l'enseignement, l'ancien hôpital est accolé à la demeure en 1890. Il compte treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sur le grand côté et se développe sur trois niveaux. La façade côté jardin possède un parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. de briques rouges tandis que le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., les panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. décoratifs et le cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. sont en pierre blanche. Sur la partie droite sont apposées des plaques commémorant les divers donateurs de l'Œuvre du Calvaire. Au-dessus d'une des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement., une nicheUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. cintrée abritant une statue en pierre du Christ domine la plaque commémorative dédiée au père Petit, principal artisan de l'installation de l'Œuvre du Calvaire à Bruxelles.

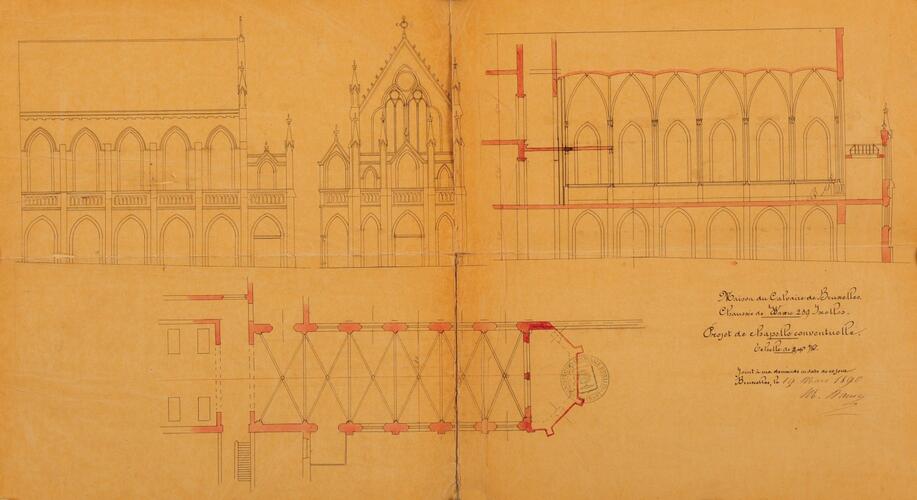

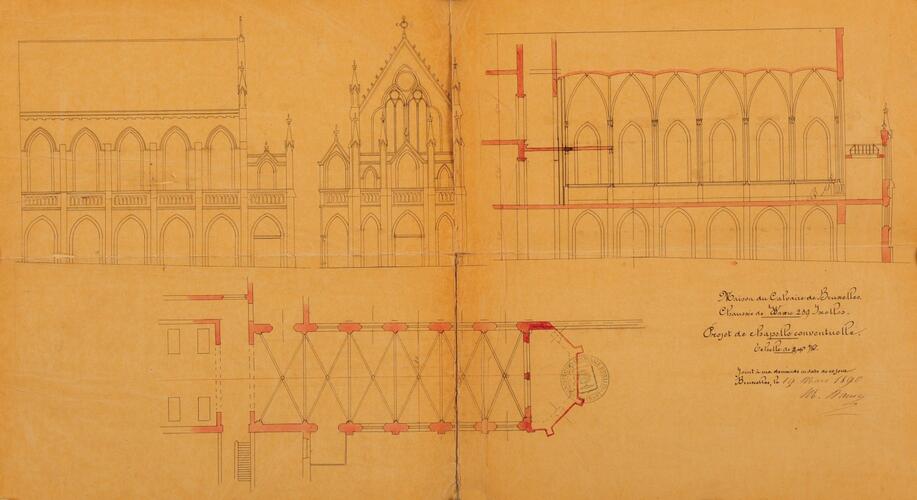

Chapelle conventuelle (1890)

De style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. ,elle se compose de deux niveaux: la chapelle proprement dite se trouve à l'étage tandis que la partie inférieure était jadis destinée au dispensaire.

À l'extérieur, murs de briques rouges rythmés par des contreforts et percés de deux niveaux de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement.: une série de fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en tiers-point au niveau inférieur et une série de fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. au niveau supérieur (celui de la chapelle). Entre les contreforts, frisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arceauxFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. ornant le parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. sous les baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. de la chapelle. Adossée au chevet plat du chœur, abside à cinq pans surmontée d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. de pierre à motifs polylobésUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc.; contreforts couronnés de pinaclesAmortissement élancé de plan carré ou polygonal. à fleuronsOrnement d'inspiration gothique terminant un pinacle.. La chapelle est accolée d'une sacristie.

À l'intérieur, la nef unique de la chapelle compte six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. La première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., séparée de la chapelle par une porte vitrée en bois, est surmontée d'une tribune d'orgue (de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. avec motifs trilobésUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc., chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets, anges terminant les pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. centraux de la clôture). La nef est couverte de voûtes d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. retombant sur des piliersSupport vertical de plan carré. engagésUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur. à noyau carré flanqué de colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets. Le chœur se situe dans la dernière travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. qui se termine par un chevet plat, percé d'une grande baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. trilobéUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc.. Adossée au chevet du chœur, abside polygonale abritant la sacristie.

Dans le chœur, autel en pierre blanche dont la tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. repose sur des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets; décoration illustrant des miracles du Christ.

Vitraux signés par Ch. Fontana (1891), à l'exception du grand vitrail du chœur représentant un calvaire, de l'artiste Forest.

Maison à front de la rue Limauge n°14A

Autrefois à usage d'habitation pour l'aumônier, construction en briques rouges dont le corps central compte deux niveaux et trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sur les grands côtés. Elle est couverte par une toiture en bâtièreToit à deux versants. bordée de lambrequinsUne corniche est dite à lambrequin lorsqu'elle est agrémentée d’un bandeau chantourné à la manière d’un lambrequin, une bordure sinueuse d’étoffe servant à décorer une fenêtre ou un baldaquin de lit. et dont la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. est soulignée par une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arceauxFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. en briques noires. Ce corps de bâtiment central est flanqué de deux ailes basses d'un niveau, celle de gauche étant percée d'une entrée. Les fenêtres à arc dépriméArc dont le tracé est une droite raccordée à ses extrémités par deux quarts de cercle. L’arc déprimé est relativement haut : le rayon de ses quarts de cercle doit faire au moins un cinquième de la portée de l’arc. qui éclairent le bâtiment sont surlignées d'un cordon-larmier en briques noires; celles du rez-de-chaussée sont protégées par une grille métallique.

Jardin

Les bâtiments sont implantés dans un parc, notamment composé d'un jardin en pente côté chaussée de Wavre. Assez boisé à front de rue, le jardin est interrompu par des chemins menant aux diverses constructions. La composition du parc est basée sur une alternance de pelouses, de bosquets d'arbustes décoratifs (dont plusieurs particulièrement florifères) et d'arbres remarquables (hêtre pourpre, érables, acacias, etc.).

Mur de clôture vers la rue de Limauge construit en 1903 (briques rouges et petit granit; grille en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. remplacée); celui vers la chaussée de Wavre reconstruit en 1950.

Inscription sur la liste de sauvegarde 29.04.1999

Historique

Située au sommet d'un jardin en pente, la vaste demeure néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. autour de laquelle sont venues s'ajouter toutes les autres constructions à la fin du XIXe siècle, figure clairement sur le plan de Bruxelles de Ph. Vandermaelen publié en 1844, ainsi que sur celui de P. C. Popp réalisé vers 1858. Sa construction peut donc être située au début du XIXe siècle. Cette demeure est, avec le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. Malibran (actuelle maison communale) et la maison Solvay (voir rue des Champs Élysées nos43, 58, 58A, 61, 63), la dernière maison de campagne du XIXesiècle conservée à Ixelles. Elle est connue pour être l'ancienne maison de campagne nommée L'Ermitage de Jean-Jacques Coché-Mommens, qui l'avait lui-même achetée au comte Carton de Winnezeel (Le Folklore Brabançon, p.285). Éditeur du Courrier des Pays-Bas sous le régime hollandais, passé à l'opposition par la suite et ayant participé à la Révolution, J.-J. Coché-Mommens lia également son nom à la création de la manufacture de porcelaine dont les bâtiments existent toujours au n°143 de la chaussée de Wavre (voir ce numéro).

Fondée à Lyon le 08.12.1842 à l'initiative de Jeanne-Françoise Garnier, l'œuvre du Calvaire réunit des veuves ayant décidé de consacrer le reste de leur vie au soin de personnes atteintes de maladies incurables. Au fil des années, l'œuvre se développe et ouvre plusieurs maisons (Paris en 1874, Saint-Etienne en 1875, Marseille en 1881, New York en 1899, Bordeaux en 1905) dont une à Bruxelles sous l'impulsion du père jésuite Adolphe Petit. L'institution s'installe chaussée de Wavre, dans une propriété acquise en 1886 grâce à la générosité de la baronne de Monin-Rendeux. Créée pour soigner des cancéreux incurables, l'institution réunissait des veuves vivant en communauté, aidées par quelques dames bénévoles issues de la bourgeoisie et de la noblesse de Bruxelles. En 1889-1890, l'institution fait construire autour de l'ancienne maison de campagne une habitation pour concierge, une chapelle et, à l'arrière et accolée à celle-ci, une aile accueillant la salle des malades.

En 1922, l'œuvre se constitue en asbl sous le nom de «Hospice du Calvaire», dénomination remplacée plus tard par l'appellation «œuvre du Calvaire».

Le 10.05.1935, l'œuvre achète, rue de la Vanne (ancien n°47, aujourd'hui démoli), l'hôtel particulier appartenant au comte d'Ursel pour y installer une institution destinée aux hommes. Cette dernière section, confiée à des Sœurs du Saint-Sauveur d'Oberbronn (Alsace), est baptisée «Institut Albert Ier», tandis que l'établissement de la chaussée de Wavre reçoit le nom de «Institut Reine Élisabeth». Les deux sections fusionnent peu après 1965, accueillies dans un nouveau bâtiment érigé par l'architecte Georges Pepermans rue Wayenberg n°9 (voir la notice de cette rue); l'immeuble de la rue de la Vanne est alors vendu. La gestion du nouvel établissement hospitalier, baptisé «Les Instituts Albert Ier et Reine Élisabeth», est confiée à la Congrégation des Sœurs du Saint-Sauveur jusqu'en 1979, lorsque celle-ci est rappelée en France. L'administration de l'œuvre est reprise par des bénévoles et, en 1995, elle fait appel à l'Association belge de l'Ordre de Malte qui prend une part active dans la gestion de la clinique et le bénévolat. En 1998, l'Institut fusionne avec les Cliniques universitaires Saint-Luc tout en conservant le soutien de l'œuvre du Calvaire et de l'Association belge de l'Ordre de Malte. En 2003, il emménage sur le site de Woluwe-Saint-Lambert.

Après avoir été laissé à l'abandon pendant des années, l'ensemble hospitalier de la chaussée de Wavre est racheté par l'Institut libre Marie Haps (enseignement supérieur) qui le réaffecte pour l'occuper aujourd'hui encore.

Description

Ancienne maison de campagne.

Grande bâtisse rectangulaire de style énoclassique ,couverte d'une toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. et dont les trois façades comptent tantôt cinq, tantôt trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Elle s'élève sur quatre niveaux de hauteur dégressive du côté de la chaussée de Wavre, et sur seulement trois niveaux vers l'arrière.

Les façades avant et arrière, aujourd'hui enduitesL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc., sont surlignées d'une cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. de pierre interrompue par le cintre de la baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. centrale du deuxième étage. Au-dessus, attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. avec pignonPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. central coiffé d'un petit frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. à pans incurvés et percé d'une petite lucarneOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres.. À l'exception des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. axiales cintrées du deuxième étage, toutes les autres sont rectangulaires. Fenêtres de l'avant dernier niveau précédées d'un garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... métallique orné de flèches entrecroisées.

Ancienne conciergerie (1889).

Dos à la chaussée de Wavre, la conciergerie se trouve sur la gauche, adossée au mur mitoyen. Cette petite construction en briques rouges, construite en 1889, compte deux niveaux sous une toiture en bâtièreToit à deux versants.. Elle présente une façade principale de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. ainsi qu'une petite façade latérale d'une seule travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. (ancres en fer). La travée d'entréeTravée percée de la porte d’entrée., dans l'axe, est flanquée de jambes harpéesLes harpes sont une superposition d’éléments dont la tête est alternativement courte et longue. et coiffée d'un petit frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. triangulaire.

Aile accueillant l'ancienne salle des malades ou hôpital (1890).

Actuellement affecté à l'enseignement, l'ancien hôpital est accolé à la demeure en 1890. Il compte treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sur le grand côté et se développe sur trois niveaux. La façade côté jardin possède un parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. de briques rouges tandis que le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., les panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. décoratifs et le cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. sont en pierre blanche. Sur la partie droite sont apposées des plaques commémorant les divers donateurs de l'Œuvre du Calvaire. Au-dessus d'une des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement., une nicheUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. cintrée abritant une statue en pierre du Christ domine la plaque commémorative dédiée au père Petit, principal artisan de l'installation de l'Œuvre du Calvaire à Bruxelles.

Chapelle conventuelle (1890)

De style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. ,elle se compose de deux niveaux: la chapelle proprement dite se trouve à l'étage tandis que la partie inférieure était jadis destinée au dispensaire.

À l'extérieur, murs de briques rouges rythmés par des contreforts et percés de deux niveaux de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement.: une série de fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en tiers-point au niveau inférieur et une série de fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. au niveau supérieur (celui de la chapelle). Entre les contreforts, frisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arceauxFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. ornant le parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. sous les baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. de la chapelle. Adossée au chevet plat du chœur, abside à cinq pans surmontée d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. de pierre à motifs polylobésUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc.; contreforts couronnés de pinaclesAmortissement élancé de plan carré ou polygonal. à fleuronsOrnement d'inspiration gothique terminant un pinacle.. La chapelle est accolée d'une sacristie.

À l'intérieur, la nef unique de la chapelle compte six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. La première travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., séparée de la chapelle par une porte vitrée en bois, est surmontée d'une tribune d'orgue (de style néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. avec motifs trilobésUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc., chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets, anges terminant les pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. centraux de la clôture). La nef est couverte de voûtes d'ogivesUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. retombant sur des piliersSupport vertical de plan carré. engagésUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur. à noyau carré flanqué de colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets. Le chœur se situe dans la dernière travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. qui se termine par un chevet plat, percé d'une grande baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. trilobéUn élément est dit polylobé lorsqu'il est constitué de plusieurs lobes: arc bilobé, trilobé, etc.. Adossée au chevet du chœur, abside polygonale abritant la sacristie.

Dans le chœur, autel en pierre blanche dont la tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. repose sur des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. à crochets; décoration illustrant des miracles du Christ.

Vitraux signés par Ch. Fontana (1891), à l'exception du grand vitrail du chœur représentant un calvaire, de l'artiste Forest.

Maison à front de la rue Limauge n°14A

Autrefois à usage d'habitation pour l'aumônier, construction en briques rouges dont le corps central compte deux niveaux et trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sur les grands côtés. Elle est couverte par une toiture en bâtièreToit à deux versants. bordée de lambrequinsUne corniche est dite à lambrequin lorsqu'elle est agrémentée d’un bandeau chantourné à la manière d’un lambrequin, une bordure sinueuse d’étoffe servant à décorer une fenêtre ou un baldaquin de lit. et dont la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. est soulignée par une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. d'arceauxFrise d’arcatures ou d’arceaux. Suite de petits arcs décoratifs ou de petites baies aveugles couvertes d’un arc. en briques noires. Ce corps de bâtiment central est flanqué de deux ailes basses d'un niveau, celle de gauche étant percée d'une entrée. Les fenêtres à arc dépriméArc dont le tracé est une droite raccordée à ses extrémités par deux quarts de cercle. L’arc déprimé est relativement haut : le rayon de ses quarts de cercle doit faire au moins un cinquième de la portée de l’arc. qui éclairent le bâtiment sont surlignées d'un cordon-larmier en briques noires; celles du rez-de-chaussée sont protégées par une grille métallique.

Jardin

Les bâtiments sont implantés dans un parc, notamment composé d'un jardin en pente côté chaussée de Wavre. Assez boisé à front de rue, le jardin est interrompu par des chemins menant aux diverses constructions. La composition du parc est basée sur une alternance de pelouses, de bosquets d'arbustes décoratifs (dont plusieurs particulièrement florifères) et d'arbres remarquables (hêtre pourpre, érables, acacias, etc.).

Mur de clôture vers la rue de Limauge construit en 1903 (briques rouges et petit granit; grille en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. remplacée); celui vers la chaussée de Wavre reconstruit en 1950.

Inscription sur la liste de sauvegarde 29.04.1999

Sources

Archives

ACI/Urb. 317-249; 204-14A-14B.

Ouvrages

LAVEILLE, E., Un semeur de joie: Adolphe Petit, de la Compagnie de Jésus. 1822-1914, Paris, Desclée de Brouwer, 1954, 4e édition, p. 143.

Périodiques

DEBUYST, F., «L'Institut Albert Ier à Ixelles», L'Art de l'église, 116, 1961, pp. 90-91.

DEMEULDRE-COCHÉ, H., «Christophe Windisch, maître porcelainier auquel la porcelaine de Bruxelles doit son efflorescence au XIXesiècle», Le Folklore Brabançon, 211, 1976, pp.277-331.

«Institut Albert Ier à Ixelles», Architecture, 43, 1961, pp.930-935.

«L'Institut Albert Ier, à Bruxelles, Architecte: Georges Pepermans, Collab.: E. Van Loven, arch.», La Maison, 8, 1961, pp. 254-257.

«L'Institution du Clavaire», Mémoire d'Ixelles, 19, 1985, s.p.

«Unité de soins, G. Pepermans, architecte, E. Van Loven collaborateur, M. Delens, entreprise générale», Habitat, 5/10, 1961, XXIe volume, pp. 34-35.

Cartes / plans

POPP, P. C., Atlas cadastral de Belgique, Plan parcellaire de la commune d'Ixelles avec les mutations, Bruxelles, 1860.

VANDERMAELEN, Ph., Atlas cadastral du Royaume de Belgique–Province du Brabant. Plan parcellaire de la commune d'Ixelles 1836, Bruxelles 1837.

Sites internet

www.saintluc.be/services/medicaux/iae/historique

ACI/Urb. 317-249; 204-14A-14B.

Ouvrages

LAVEILLE, E., Un semeur de joie: Adolphe Petit, de la Compagnie de Jésus. 1822-1914, Paris, Desclée de Brouwer, 1954, 4e édition, p. 143.

Périodiques

DEBUYST, F., «L'Institut Albert Ier à Ixelles», L'Art de l'église, 116, 1961, pp. 90-91.

DEMEULDRE-COCHÉ, H., «Christophe Windisch, maître porcelainier auquel la porcelaine de Bruxelles doit son efflorescence au XIXesiècle», Le Folklore Brabançon, 211, 1976, pp.277-331.

«Institut Albert Ier à Ixelles», Architecture, 43, 1961, pp.930-935.

«L'Institut Albert Ier, à Bruxelles, Architecte: Georges Pepermans, Collab.: E. Van Loven, arch.», La Maison, 8, 1961, pp. 254-257.

«L'Institution du Clavaire», Mémoire d'Ixelles, 19, 1985, s.p.

«Unité de soins, G. Pepermans, architecte, E. Van Loven collaborateur, M. Delens, entreprise générale», Habitat, 5/10, 1961, XXIe volume, pp. 34-35.

Cartes / plans

POPP, P. C., Atlas cadastral de Belgique, Plan parcellaire de la commune d'Ixelles avec les mutations, Bruxelles, 1860.

VANDERMAELEN, Ph., Atlas cadastral du Royaume de Belgique–Province du Brabant. Plan parcellaire de la commune d'Ixelles 1836, Bruxelles 1837.

Sites internet

www.saintluc.be/services/medicaux/iae/historique

Arbres remarquables à proximité