Typologie(s)

entrepôt/dépôt

garage (réparation)

garage (réparation)

Intervenant(s)

François MALFAIT – architecte – 1934-1935

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Art Déco

Inventaire(s)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2016

id

Urban : 25069

Description

Ancien garage communal pour corbillards de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs.,

conçu à l’initiative de la Ville de Bruxelles par l’architecte François

Malfait, 1934-1935.

Historique

Situé à quelques mètres du cimetière de Bruxelles (1877) (voir avenue du Cimetière de Bruxelles), cet ancien garage communal pour corbillards fait partie des tout derniers témoins des diverses activités qui s’étaient autrefois installées et développées aux abords de celui-ci, dont des entreprises de taille de pierre et d’art funéraire toutes disparues aujourd’hui (à l’exception de l’atelier L. Latour qui fait face au garage, et menacé à court terme de disparition: voir avenue du Cimetière n°123).

Dans le domaine des pompes funèbres, l’usage d’un véhicule automobile remonte au tout début du XXesiècle (Corbeil, Chicago, le 15.01.1909). La formule rencontre un tel succès qu’elle ne tarde pas à se généraliser bien que le corbillard à chevaux et le corbillard motorisé cohabiteront, à certains endroits, jusqu’aux années 1970 lorsque le cortège hippomobile disparait au profit exclusif du corbillard motorisé.

Ce n’est qu’au début des années 1930, alors qu’il projette la construction du garage communal avenue du Cimetière, que le Conseil communal décide de substituer, pour les corbillards, la traction mobile à la traction chevaline (en 1937 la Ville ne dispose plus que de deux voitures à traction chevaline, disponibles à la demande). Le Collège procède dans la foulée à la révision du règlement tarifaire des transports funèbres afin de l’adapter à la nouvelle organisation du service (Bulletin communal de la ville de Bruxelles, séance du 25.10.1937, t. II, 1937). Le transport des personnes décédées sur le territoire de la Ville de Bruxelles ou y amenées, après décès dans une autre commune, se fait exclusivement par les soins de l'Administration communale qui exercera ce monopole jusqu’en 1997.

Description.

Garage à façade Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. sobre et expressive en briques rouges et éléments de pierre bleue, dont le traitement horizontal est souligné par les séries de fenêtres rectangulaires en bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade., séparées par des meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. de pierre. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques d’origine dont la division affine le rythme de la façade. Cette accentuation des horizontales se retrouve dans le tracé des joints de l’appareil en briques ainsi que dans les auventsPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. protégeant la porte piétonne (de service) à gauche, la porte de garage à droite. Porte piétonne en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. et grilles des soupiraux d’origine; porte de garage remplacée. À hauteur de l’entablement en pierre du volume de deux niveaux, inscription «ville de Bruxelles service des inhumations».

Le plan rectangulaire s’articule en deux parties selon les affectations: une partie avant réservée aux bureaux (rez-de-chaussée) et au logement du concierge (étage), et une partie arrière affectée aux véhicules.

Intérieur. Partie avant sous toiture plate dont la volumétrie asymétrique répond elle-même aux diverses fonctions abritées: à gauche, volume de deux niveaux réservé aux bureaux et vestiaires (rez-de-chaussée) et au logement du concierge (étage), ce dernier étant directement accessible de la rue par la porte piétonne; à droite, volume d’un seul niveau percé de la porte de garage et abritant (à droite) le dépôt réservé au stockage des draperies et autres accessoires pour les cérémonies funèbres.

Porte piétonne donnant sur un vestibule, quelques marches puis un couloir longeant les bureaux et au bout duquel un escalier à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... tubulaire de style Art Déco mène à l’étage.

Porte de garage donnant sur l’entrée cochère: à gauche en entrant, bureaux légèrement surélevés par rapport au niveau de la rue, accessibles par un escalier à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... tubulaire. Bureaux largement ouverts de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en acier (d’origine), similaires à ceux en façade à rue. Ces ouvertures, ainsi que la surélévation des pièces, devaient permettre le contrôle visuel de l’entrée et du hangar situé à l’arrière.

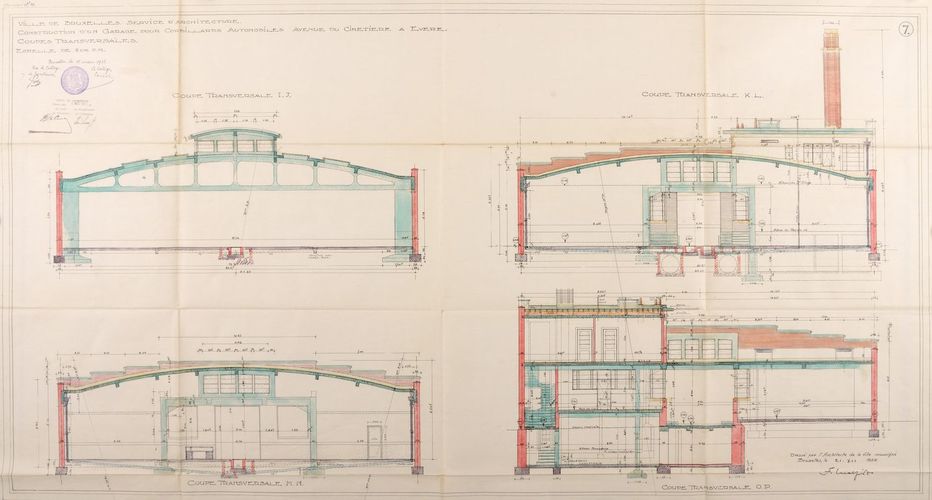

À l’arrière du volume avant, une fois passée l’entrée cochère, hall réservé aux corbillards (parkings, entretien, sanitaires). De plan rectangulaire, il est couvert, sur une profondeur de 28 mètres, d’une structure de type industriel à six arches en béton armé, d’un entraxe de 4 mètres et d’une portée de 24 mètres. En toiture, série de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires en pavés de verres et lanterneau procurant un éclairage zénithal. Il existe probablement encore, à Bruxelles, d’autres hangars avec cette typologie structurale mais aucun n’a été à ce jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. répertorié.

Hall prolongé à l’arrière d’une petite annexe sous toiture plate abritant le «hall de réparations», flanqué sur la gauche d’un atelier et, sur la droite, des sanitaires dont le sol et les murs sont couverts de carrelages jaunes et ocre.

L’architecture pratique et fonctionnelle n’a pas exclu le souci esthétique comme en témoigne le soin apporté par François Malfait aux jeux de briques, au dessin des ferronneriesÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux., à celui des portes et des châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en acier (extérieurs et intérieurs), aux choix des revêtements en carrelages à motifs géométriques qui recouvrent les sols et certains murs (dominés par les tons jaune, ocre et noir), au dessin des garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... métalliques tubulaires des escaliers intérieurs.

Historique

Situé à quelques mètres du cimetière de Bruxelles (1877) (voir avenue du Cimetière de Bruxelles), cet ancien garage communal pour corbillards fait partie des tout derniers témoins des diverses activités qui s’étaient autrefois installées et développées aux abords de celui-ci, dont des entreprises de taille de pierre et d’art funéraire toutes disparues aujourd’hui (à l’exception de l’atelier L. Latour qui fait face au garage, et menacé à court terme de disparition: voir avenue du Cimetière n°123).

Dans le domaine des pompes funèbres, l’usage d’un véhicule automobile remonte au tout début du XXesiècle (Corbeil, Chicago, le 15.01.1909). La formule rencontre un tel succès qu’elle ne tarde pas à se généraliser bien que le corbillard à chevaux et le corbillard motorisé cohabiteront, à certains endroits, jusqu’aux années 1970 lorsque le cortège hippomobile disparait au profit exclusif du corbillard motorisé.

Ce n’est qu’au début des années 1930, alors qu’il projette la construction du garage communal avenue du Cimetière, que le Conseil communal décide de substituer, pour les corbillards, la traction mobile à la traction chevaline (en 1937 la Ville ne dispose plus que de deux voitures à traction chevaline, disponibles à la demande). Le Collège procède dans la foulée à la révision du règlement tarifaire des transports funèbres afin de l’adapter à la nouvelle organisation du service (Bulletin communal de la ville de Bruxelles, séance du 25.10.1937, t. II, 1937). Le transport des personnes décédées sur le territoire de la Ville de Bruxelles ou y amenées, après décès dans une autre commune, se fait exclusivement par les soins de l'Administration communale qui exercera ce monopole jusqu’en 1997.

Description.

Garage à façade Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. sobre et expressive en briques rouges et éléments de pierre bleue, dont le traitement horizontal est souligné par les séries de fenêtres rectangulaires en bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade., séparées par des meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie. de pierre. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques d’origine dont la division affine le rythme de la façade. Cette accentuation des horizontales se retrouve dans le tracé des joints de l’appareil en briques ainsi que dans les auventsPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. protégeant la porte piétonne (de service) à gauche, la porte de garage à droite. Porte piétonne en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. et grilles des soupiraux d’origine; porte de garage remplacée. À hauteur de l’entablement en pierre du volume de deux niveaux, inscription «ville de Bruxelles service des inhumations».

Le plan rectangulaire s’articule en deux parties selon les affectations: une partie avant réservée aux bureaux (rez-de-chaussée) et au logement du concierge (étage), et une partie arrière affectée aux véhicules.

Intérieur. Partie avant sous toiture plate dont la volumétrie asymétrique répond elle-même aux diverses fonctions abritées: à gauche, volume de deux niveaux réservé aux bureaux et vestiaires (rez-de-chaussée) et au logement du concierge (étage), ce dernier étant directement accessible de la rue par la porte piétonne; à droite, volume d’un seul niveau percé de la porte de garage et abritant (à droite) le dépôt réservé au stockage des draperies et autres accessoires pour les cérémonies funèbres.

Porte piétonne donnant sur un vestibule, quelques marches puis un couloir longeant les bureaux et au bout duquel un escalier à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... tubulaire de style Art Déco mène à l’étage.

Porte de garage donnant sur l’entrée cochère: à gauche en entrant, bureaux légèrement surélevés par rapport au niveau de la rue, accessibles par un escalier à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... tubulaire. Bureaux largement ouverts de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en acier (d’origine), similaires à ceux en façade à rue. Ces ouvertures, ainsi que la surélévation des pièces, devaient permettre le contrôle visuel de l’entrée et du hangar situé à l’arrière.

À l’arrière du volume avant, une fois passée l’entrée cochère, hall réservé aux corbillards (parkings, entretien, sanitaires). De plan rectangulaire, il est couvert, sur une profondeur de 28 mètres, d’une structure de type industriel à six arches en béton armé, d’un entraxe de 4 mètres et d’une portée de 24 mètres. En toiture, série de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires en pavés de verres et lanterneau procurant un éclairage zénithal. Il existe probablement encore, à Bruxelles, d’autres hangars avec cette typologie structurale mais aucun n’a été à ce jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. répertorié.

Hall prolongé à l’arrière d’une petite annexe sous toiture plate abritant le «hall de réparations», flanqué sur la gauche d’un atelier et, sur la droite, des sanitaires dont le sol et les murs sont couverts de carrelages jaunes et ocre.

L’architecture pratique et fonctionnelle n’a pas exclu le souci esthétique comme en témoigne le soin apporté par François Malfait aux jeux de briques, au dessin des ferronneriesÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux., à celui des portes et des châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. en acier (extérieurs et intérieurs), aux choix des revêtements en carrelages à motifs géométriques qui recouvrent les sols et certains murs (dominés par les tons jaune, ocre et noir), au dessin des garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... métalliques tubulaires des escaliers intérieurs.

Sources

Archives

AVB/TP 56458 (1934-1935).

ACE/TP 1935.

Ouvrages

La Belgique active, Monographie des

communes belges et biographie des personnalités, Bruxelles, 1931, pp. 1, 2.

Sites internet

http://brussels.be/Colossus/BulletinsCommunaux/Bulletins/Documents/Bxl_1937_Tome_II2_Part_6.pdf