Typologie(s)

hôtel particulier

dépendances

dépendances

Intervenant(s)

INCONNU - ONBEKEND – 1618

Styles

Néoclassicisme

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Inventaire du patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Pentagone (1989-1993)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2016

id

Urban : 30249

Description

Ce domaine fut,

durant des siècles, un fief du duché de Brabant. La première mention d’une

maison à cet endroit date de 1491. En 1529, il appartenait à René de Brederode;

à partir de 1556, au comte Pierre-Ernest van Mansfeld qui agrandit

ensuite la propriété. Dès 1604, il devint propriété du duc Alexandre de

Bournonville qui fit construire en 1618 l’hôtel actuel, vendu en 1731 au comte

Antoine-Henri d’Ongnies et de Mastaing. Ses héritiers louèrent l’hôtel de

maître de 1680 à 1782, entre autres à Olympe Mancini, mère du prince Eugène de

Savoie, au marquis de Los Rios et, à partir de 1749, aux ministres

plénipotentiaires successifs de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche : le

marquis Antoniotto de Botta-Adorno, le comte Charles von Cobenzl et le prince

Georg von Stahremberg. À partir de 1782, Othon-Marie de Mastaing habite et

aménage l’hôtel qui passe alors à la famille de Merode-Westerloo par le mariage

de sa fille, la princesse Marie-Josèphe de Grimberghe, avec le comte

Guillaume-Charles de Merode-Westerloo, en 1778.

Cette propriété, autrefois considérable, contenait des jardins jouxtant le couvent des Minimes, à l’arrière, et s’étendait loin vers le sud ; elle fut considérablement réduite dans la deuxième moitié du XIXe siècle, lors de la construction du palais de Justice et la création de la rue de la Régence. Le «petit hôtel», attenant autrefois au nord, fut vendu en 1750 par les Mastaing au comte Jean-Charles de Merode-Deinze; le «petit» et le «grand» hôtel furent réunifiés par héritage puis scindés à nouveau en 1844. Il fut démoli en 1956, en même temps que l’hôtel de la Boëssières-Thiennes (1846, architecte A. Moreau).

Première pierre de l’hôtel actuel posée en 1618, comme l’atteste l’inscription sur une pierre à l’intérieur, d’après de Borchgrave : «ALEXANDRE DE BOURNONVILLE - ET - ANNE DE MELUN - CONJUGES - DUCES DE BOURNONVILLE - COMITES DE HENNIN - HUJIUS SUAE AURIAE FUNDAMENTA IECERUNT - XII MAII CDDCXVlll » (sic).

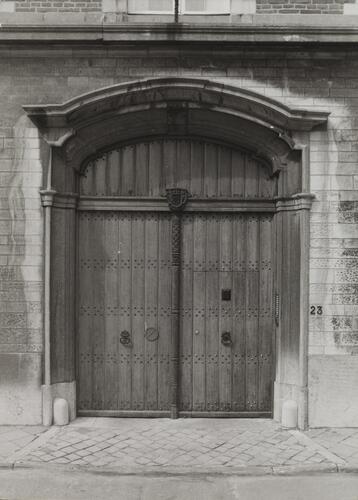

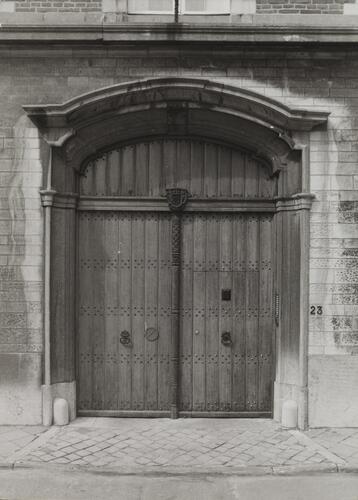

![Rue aux Laines 23. Hôtel de Mérode-Westerloo, façade place Poelaert (photo [s.d.]).](/medias/500/buildings/10001050/10001050_0023_M01.jpg)

D’après un dessin de R. Cantagallina daté de mai 1619, le bâtiment était déjà sous toiture. Selon les sources iconographiques du XVIIe siècle, construction principale disposée en U, en briques et en grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice., entourée de dépendances; aile est comptant deux niveaux et demi et quinze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous bâtièreToit à deux versants. et murs de refendLe refend est un canal dans un parement, accusant ou simulant le tracé de joints d'un appareil à bossages. à gradins; façade rehaussée dans l’axe par un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). central, avec fenêtres à frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. au bel étage et balcons latéraux jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.; côté jardin, façade animée d’arcades en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. Dans le courant du XVIIIe siècle, agrandissement de l’aile sud, modification en façade et à l’intérieur; changements ultérieurs de la deuxième moitié du XIXe siècle. Façade principale remaniée en 1864, sur les plans de l’architecte J. Claes, pour lui conférer une allure néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. avec apport de stucsLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré., de refendsLe refend est un canal dans un parement, accusant ou simulant le tracé de joints d'un appareil à bossages., de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et d’un ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.; remplacement du portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). par un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à encadrement néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. et suppression du balcon à gauche. Sur les plans de l’architecte P. Langerock de 1892, adaptation de la façade sud : ornementation similaire, adjonction d’un pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’angle à droite, d’une loggiaPetite pièce dans-œuvre, largement ouverte sur l’extérieur par une ou plusieurs larges baies non closes par des menuiseries. néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. et d’un orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade.. Modification, probablement à la même époque, des façades entourant la cour intérieure; apport d’une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. à l’aile centrale vers 1900. Construction des écuries et de la remise, ainsi que de la clôture de la place Poelaert et la rue de la Régence, réalisée suivant les plans de l’architecte A. Delpy en 1902; reconstruction de la façade par les architectes A. et M. Courtens en 1955, selon la disposition initiale.

Disposé autour d’une cour intérieure, bâtiment actuel sur plan en U, comptant deux niveaux et demi sous bâtièreToit à deux versants. à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. couverte d’ardoises; écuries à l’ouest, attenant au jardin fermé par une grille monumentale à piédestaux donnant sur la place Poelaert.

Vers la rue aux Laines, façade principale de treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., reconstruite en briques et en pierre blanche en style pseudo-traditionnel, articulée par le larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche. du rez-de-chaussée et percée d’ancres en forme de lys. RessautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. décentré, ouvert d’un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. chantournéUn élément est dit chantourné lorsque sa forme alterne courbe et contre-courbe. en pierre bleue de réemploi, de style Louis XVLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques. précoce (milieu du XVIIIe siècle) : encadrement creusé en cavetLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. avec montants sur déÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon., impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. moulurées et clé sous larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche. courbe aux extrémités droites. RegistresAlignement horizontal de baies sur un pignon. de fenêtres rectangulaires sur appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. saillants formant cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition.. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. débordante.

Vers la place Poelaert, façade latérale ancrée, enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. et à refendsLe refend est un canal dans un parement, accusant ou simulant le tracé de joints d'un appareil à bossages., comprenant huit travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.; pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’angle. Fenêtres rectangulaires à encadrement stuquéLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré., porte centrale en anse de panierUn élément est dit en anse de panier lorsqu’il est cintré en demi-ovale. et entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. terminal classique. PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. de style néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine.; rez-de-chaussée ajouré d’un portiqueUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. et niveau supérieur pratiquement aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. et revêtement similaires pour les façades bordant la cour intérieure, partiellement ancrées. GalerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. à arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. cintrées, au rez-de-chaussée et à l’étage de l’aile centrale; aile sud dotée d’un orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade..

Intérieur conservant certains éléments de la construction primitive, entre autres : caves voûtées en berceau où se trouve maçonnée la première pierre, escalier tournant voûté avec ses lourdes balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade., plafonds stuquésLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré. ornés du monogramme et des armes des Bournonville (rez-de-chaussée, aile sud) et charpentes. Adaptations de la fin du XVIIIe siècle, entre autres pour le vestibule avec une tapisserie d’Aubusson en «chinoiserie», grand salon aux armes d’Othon-Marie de Mastaing et Marie-Philipinne de Merode-Deinze et salle à manger du bel étage.

De style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles., écuries et remise dans le prolongement de l’aile nord, comprenant initialement des caves hautesSous-sol à demi enterré, surélevant le rez-de-chaussée., deux niveaux et sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous bâtièreToit à deux versants. à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux.. Façade originelle en pierre blanche et bleue, marquée par des ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. d’angle sous frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. triangulaire. Portes des écuries en contrebas, portes cintrées de la remise au rez-de-chaussée, fenêtres géminéesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à l’étage. Exhaussé et adapté en immeuble de bureaux sur les plans des architectes A. et M. Courtens en 1954.

Cette propriété, autrefois considérable, contenait des jardins jouxtant le couvent des Minimes, à l’arrière, et s’étendait loin vers le sud ; elle fut considérablement réduite dans la deuxième moitié du XIXe siècle, lors de la construction du palais de Justice et la création de la rue de la Régence. Le «petit hôtel», attenant autrefois au nord, fut vendu en 1750 par les Mastaing au comte Jean-Charles de Merode-Deinze; le «petit» et le «grand» hôtel furent réunifiés par héritage puis scindés à nouveau en 1844. Il fut démoli en 1956, en même temps que l’hôtel de la Boëssières-Thiennes (1846, architecte A. Moreau).

Première pierre de l’hôtel actuel posée en 1618, comme l’atteste l’inscription sur une pierre à l’intérieur, d’après de Borchgrave : «ALEXANDRE DE BOURNONVILLE - ET - ANNE DE MELUN - CONJUGES - DUCES DE BOURNONVILLE - COMITES DE HENNIN - HUJIUS SUAE AURIAE FUNDAMENTA IECERUNT - XII MAII CDDCXVlll » (sic).

![Rue aux Laines 23. Hôtel de Mérode-Westerloo, façade place Poelaert (photo [s.d.]).](/medias/500/buildings/10001050/10001050_0023_M01.jpg)

D’après un dessin de R. Cantagallina daté de mai 1619, le bâtiment était déjà sous toiture. Selon les sources iconographiques du XVIIe siècle, construction principale disposée en U, en briques et en grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice., entourée de dépendances; aile est comptant deux niveaux et demi et quinze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous bâtièreToit à deux versants. et murs de refendLe refend est un canal dans un parement, accusant ou simulant le tracé de joints d'un appareil à bossages. à gradins; façade rehaussée dans l’axe par un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). central, avec fenêtres à frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. au bel étage et balcons latéraux jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux.; côté jardin, façade animée d’arcades en plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle.. Dans le courant du XVIIIe siècle, agrandissement de l’aile sud, modification en façade et à l’intérieur; changements ultérieurs de la deuxième moitié du XIXe siècle. Façade principale remaniée en 1864, sur les plans de l’architecte J. Claes, pour lui conférer une allure néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. avec apport de stucsLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré., de refendsLe refend est un canal dans un parement, accusant ou simulant le tracé de joints d'un appareil à bossages., de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. et d’un ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.; remplacement du portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. baroqueLe style néo-baroque (de 1860 à 1914 environ) se réfère à l’art baroque (XVIIe et 1er quart du XVIIIe siècle) et en reprend certains éléments décoratifs : pignon à volutes, pilastres colossaux, décor emprunt d’une certaine vigueur et d’un fort relief (bossages, harpes, encadrements en saillie). par un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. à encadrement néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. et suppression du balcon à gauche. Sur les plans de l’architecte P. Langerock de 1892, adaptation de la façade sud : ornementation similaire, adjonction d’un pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’angle à droite, d’une loggiaPetite pièce dans-œuvre, largement ouverte sur l’extérieur par une ou plusieurs larges baies non closes par des menuiseries. néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine. et d’un orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade.. Modification, probablement à la même époque, des façades entourant la cour intérieure; apport d’une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. à l’aile centrale vers 1900. Construction des écuries et de la remise, ainsi que de la clôture de la place Poelaert et la rue de la Régence, réalisée suivant les plans de l’architecte A. Delpy en 1902; reconstruction de la façade par les architectes A. et M. Courtens en 1955, selon la disposition initiale.

Disposé autour d’une cour intérieure, bâtiment actuel sur plan en U, comptant deux niveaux et demi sous bâtièreToit à deux versants. à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux. couverte d’ardoises; écuries à l’ouest, attenant au jardin fermé par une grille monumentale à piédestaux donnant sur la place Poelaert.

Vers la rue aux Laines, façade principale de treize travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., reconstruite en briques et en pierre blanche en style pseudo-traditionnel, articulée par le larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche. du rez-de-chaussée et percée d’ancres en forme de lys. RessautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. décentré, ouvert d’un portailPorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. chantournéUn élément est dit chantourné lorsque sa forme alterne courbe et contre-courbe. en pierre bleue de réemploi, de style Louis XVLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques. précoce (milieu du XVIIIe siècle) : encadrement creusé en cavetLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. avec montants sur déÉléments de pierre de section sensiblement carrée ou rectangulaire, disposés généralement aux angles d’un balcon., impostesUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. moulurées et clé sous larmierMouluration horizontale qui présente un canal creusé dans sa partie inférieure, servant à décrocher les gouttes d’eau afin d’éviter leur ruissellement sur la façade. Le larmier isolé possède un chanfrein comme moulure supérieure. Le larmier constitue l'un des éléments de la corniche. courbe aux extrémités droites. RegistresAlignement horizontal de baies sur un pignon. de fenêtres rectangulaires sur appuisAppui de fenêtre. Élément d’ordinaire en pierre, limitant une baie vers le bas. saillants formant cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition.. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. débordante.

Vers la place Poelaert, façade latérale ancrée, enduiteL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. et à refendsLe refend est un canal dans un parement, accusant ou simulant le tracé de joints d'un appareil à bossages., comprenant huit travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.; pavillonsLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’angle. Fenêtres rectangulaires à encadrement stuquéLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré., porte centrale en anse de panierUn élément est dit en anse de panier lorsqu’il est cintré en demi-ovale. et entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. terminal classique. PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. de style néo-RenaissanceLe style néo-Renaissance (de 1860 à 1914 environ) puise son inspiration dans l'architecture de la Renaissance, un courant artistique né en Italie au XVe siècle qui cherchait à ressusciter l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine.; rez-de-chaussée ajouré d’un portiqueUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. et niveau supérieur pratiquement aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. et revêtement similaires pour les façades bordant la cour intérieure, partiellement ancrées. GalerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. à arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. cintrées, au rez-de-chaussée et à l’étage de l’aile centrale; aile sud dotée d’un orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade..

Intérieur conservant certains éléments de la construction primitive, entre autres : caves voûtées en berceau où se trouve maçonnée la première pierre, escalier tournant voûté avec ses lourdes balustresPetits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire, constituant une balustrade., plafonds stuquésLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré. ornés du monogramme et des armes des Bournonville (rez-de-chaussée, aile sud) et charpentes. Adaptations de la fin du XVIIIe siècle, entre autres pour le vestibule avec une tapisserie d’Aubusson en «chinoiserie», grand salon aux armes d’Othon-Marie de Mastaing et Marie-Philipinne de Merode-Deinze et salle à manger du bel étage.

De style éclectiqueStyle éclectique (de 1850 à 1914 environ). Courant architectural original puisant librement son inspiration dans plusieurs styles., écuries et remise dans le prolongement de l’aile nord, comprenant initialement des caves hautesSous-sol à demi enterré, surélevant le rez-de-chaussée., deux niveaux et sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sous bâtièreToit à deux versants. à croupeUne croupe est un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité. Contrairement à la croupette, la croupe descend aussi bas que les pans principaux.. Façade originelle en pierre blanche et bleue, marquée par des ressautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. d’angle sous frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches. triangulaire. Portes des écuries en contrebas, portes cintrées de la remise au rez-de-chaussée, fenêtres géminéesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. à l’étage. Exhaussé et adapté en immeuble de bureaux sur les plans des architectes A. et M. Courtens en 1954.

Sources

Archives

AVB/TP. 13542 (1864, 1892), 304 et 20024 (1902), 63584 (1955), 63046 (1954), 13540, 31727.

Périodiques

DE BORCHGRAVE D’ALTENA J., DE GELLINCK J., "L’Hôtel Merode-Westerloo", dans Maisons d’hier et d’aujourd’hui, 2, 1969, pp. 4-12.

![Rue aux Laines 23. Hôtel de Mérode-Westerloo, façade place Poelaert, [s.d.]](https://monument.heritage.brussels/medias/66/buildings/10001050/10001050_0023_M01.jpg)