Intervenant(s)

Alexandre MARCEL – architecte – 1901-1904

Inventaire(s)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Laeken - Domaine Royal (DPC - DCE)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

Recherches et rédaction

id

Description

Historique

Situés à front de l’avenue Van Praet, en lisière du

domaine royal de Laeken, la Tour chinoise et le PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. japonais trouvent leur origine en 1900, alors que Léopold

II visite l’Exposition universelle de Paris. Il y rencontre l’architecte

parisien Alexandre Marcel qui remporte le Grand prix grâce notamment à son attraction

intitulée «Le Tour du Monde», commandée par la Compagnie des

messageries maritimes. «Le Tour

du Monde» séduit Léopold II, particulièrement intéressé par la

tour japonaise et le porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. d’entrée qui composent le monument. Le roi demande à A. Marcel de concevoir un projet

similaire pour son parc à Laeken. L’architecte imagine un complexe

composé de quatre édifices: une Tour japonaise, un PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois, un

kiosque et une dépendance.

La Tour Japonaise fut construite entre 1901 et 1904. Son usage originel n’est pas clairement

identifié, bien qu’elle combine espaces de réception et d’exposition:

très tôt, le bâtiment sert d’exposition de produits nippons. Le chantier

du PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois qui fait face à la Tour Japonaise débute en 1903 pour s’achever

avec tous les équipements d’un restaurant de luxe en 1910. Il ne trouvera

toutefois jamais d’exploitant.

Le PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. et la Tour sont cédés à l’État belge selon les accords de l’Acte

additionnel du Traité de Cession de l’État indépendant du Congo à la Belgique

(mars 1908). L’État belge en délégua la responsabilité au Ministère des

Affaires étrangères pour faire des monuments des annexes du Musée commercial.

La Tour devient un centre d’information sur le Japon et

un lieu d’exposition permanente de produits commercialisables. Le

PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois devient accessible au public en 1913 comme lieu d’exposition

commerciale des produits d’Extrême-Orient (porcelaines, soies, meubles et tapis

notamment).

La Première Guerre mondiale met un terme aux activités et affectations des

monuments.

Par arrêté royal du 15.10.1921, le PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois et la Tour Japonaise passent

sous la tutelle du Département des Arts et des Sciences et sa gestion incombe

aux actuels MRAH. Ils ouvrent à nouveau leurs portes en 1922, sous la gestion

des Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH). Lors de l’Exposition Universelle

de Bruxelles en 1935, ils sont temporairement transformés en une vitrine des

collections d’Extrême-Asie des Musées royaux. La Seconde Guerre mondiale

entraîne une nouvelle fois la fermeture du site.

Souffrant de problèmes récurrents d’étanchéité, d’entretien et de surveillance,

la Tour Japonaise fermeLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension. ses portes pendant plus de 40 ans, jusqu’à sa

restauration partielle à l’occasion d’Europalia Japon en 1989.

Le legs Henri Verhaeghe de Naeyer permet d’assurer, à partir de 1946, une

affectation muséographique au PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois qui accueille la totalité des

porcelaines chinoises et japonaises d’exportation postérieures au XVe

siècle. Le PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. fait l’objet d’une importante restauration entre 1988 et

1995. Il est alors réouvert au public.

En 2013,

le PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois est fermé au public suite à de graves problèmes

d’infrastructure. Un projet de rénovation et de restauration est en cours. Les œuvres

d’art ont été transportées dans les réserves des MRAH et une petite sélection

de porcelaines Chinoises d’exportation est actuellement présentée dans les

salles Chine des MRAH.

Description sommaire de la Tour

Japonaise

Implantée dans un jardin japonais, le monument est composé de trois corps

distincts: (A) un pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’entrée, (B) une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. couverte et (C) une

tour ou pseudo-pagode.

(A) Le pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’entrée:

PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’entrée, utilisé pour le panorama «Le Tour

du Monde» présenté à l’Exposition Universelle de Paris en 1900. Corps de

bâtiment de plan rectangulaire de deux niveaux, en bois exotique de teinte

brune, sur socleMassif surélevant un support ou une statue. de briques et de pierre. Composé d’éléments d’origine nippone (commandé

à Tokyo à Komatsu Mitsushige, charpentier).

Dans l’axe, doubles colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. sculptées enserrant des panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. décoratifs à

décors de dragons et de phénix. Au centre, porte monumentale à larges battants

ciselésUn parement de pierre est dit ciselé lorqu'il est dressé au moyen d'un ciseau, une tige de fer tranchante à son extrémité. La surface ainsi travaillée apparaît marquée de lignes parallèles.. Au-delà des double colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. et latéralement, baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à claustras au

rez-de-chaussée, munies de balcons à l’étage. CornichesCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. et balcons sur consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console.

ouvragées à motifs léonins. Toitures à double pente en cuivre, garnies de

bordures et éléments faîtiersFaîte. Partie la plus élevée d'un élément. Faîtier. Disposé au faîte du bâtiment. Faîtage. Couverture du faîte du toit. adoptant les formes orientales traditionnellesEn briques et en grèsLa maçonnerie en briques est combinée à des éléments en pierre blanche (par

exemple pour la plinthe, l’encadrement des baies, la corniche, ...), alors que

l’intérieur se compose d’éléments en bois. Ces immeubles sont couverts par une

toiture en bâtière et affichent souvent un pignon à gradins (XVIe-XVIIIe

siècles).En colombageUne construction en colombage se compose de terre glaise appliquée sur un

squelette en bois, renforcé par un tressage (jusqu’au XIXe siècle). . Édifice

décoré de plaques de laiton doré caractérisées par un motif d’acanthes

estampées sur fond ciseléUn parement de pierre est dit ciselé lorqu'il est dressé au moyen d'un ciseau, une tige de fer tranchante à son extrémité. La surface ainsi travaillée apparaît marquée de lignes parallèles..

Intérieur en bois verni sobrement

orné de plaques de laiton, sous plafond à caissons. Tribunes latérales accessibles

par deux escaliers communiquant par une passerelle. Petites pièces de l’étage

actuellement aménagées en vitrine. Sol dallé bordé d’élégantes grilles de

chauffage en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. de fer à motifs d’oiseaux et de rouleaux. Des grilles

identiques mais en laiton placées dans la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. et au rez-de-chaussée de la

tour. Luminaires électriques aux formes végétales (Eugène Soleau).

(B) La galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. couverte:

GalerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. couverte en bois, articulée en L menant à la tour. Très richement

ornementé de panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. finement sculptés. Toiture échelonnée sur neuf travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade..

Deux premières volées d’escalier menant à un palierPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. intermédiaire. Ensuite, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant.

coudée à 45° couvrant une longue succession de marches interrompue par un

second palierPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier.. Riche décor japonisant teinté d’Art nouveau. GalerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. jalonnée de

vitraux dans les tons bleus et verts (peintre verrier et décorateur parisien Jacques

Galland) à thématique inspirée d’estampes héroïques japonaises du XIXe

siècle (histoire des clans Taira et Minamoto). FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. peinte représentant des scènes

de la vie courante, copies d’estampes japonaises des XVIIIe et XIXe

siècles (Jacques Galland). Plafonds composés de panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. à motifs géométriques

monochromes ou recouverts d’une toile peinte reposant sur un support de

boiseries à croisillons. Luminaires d’esthétique Art nouveauStyle Art nouveau (de 1893 à 1914 environ). Mouvement international, avec de fortes variantes locales, né en réaction aux styles « néo ». En Belgique, ce courant connaît deux tendances : d’un côté, sous l’égide de Victor Horta, l'Art nouveau « floral », aux lignes organiques ; de l’autre, l'Art nouveau géométrique, influencé par l'art de Paul Hankar ou la Sécession viennoise. (parisien A.

Rollet). Serrureries en laiton (scènes de genre, dragons dorés). Ornements de

cuivre revêtus d’or battu.

(C) La tour ou pseudo-pagode:

Modèle librement inspiré de celui des pagodes bouddhiques

(temple d’Asakusa à Tokyo et temples de Nikko). Haute de 52 mètres, tour de plan

carré de six niveaux s’élevant sur deux étages en sous-sol. Dressée sur un

enrochement en mortier de cimentEnduit de mortier de ciment type Portland, un matériau gris et très dur qui entre dans la composition du béton et du mortier moderne. imitant les murailles des châteaux-forts

japonais. Rez-de-chaussée donnant sur un large perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment. s’ouvrant côté sud sur le

domaine royal.

Chaque niveau reprenant une structure identique, largement fenestrée et cernée

aux étages d’une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. ceinte d’un garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en bois. Cage d’escalier

étroite éclairée par des fenêtres à croisillons formant un ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. vers

l’avenue. Niveaux intermédiaires marqués par un appentisToit à un seul versant. légèrement retroussé

sur les angles.

Ossature en bois assemblée sans clous suivant les techniques traditionnellesEn briques et en grèsLa maçonnerie en briques est combinée à des éléments en pierre blanche (par

exemple pour la plinthe, l’encadrement des baies, la corniche, ...), alors que

l’intérieur se compose d’éléments en bois. Ces immeubles sont couverts par une

toiture en bâtière et affichent souvent un pignon à gradins (XVIe-XVIIIe

siècles).En colombageUne construction en colombage se compose de terre glaise appliquée sur un

squelette en bois, renforcé par un tressage (jusqu’au XIXe siècle).

japonaises. Les deux premiers niveaux et portes de la tour d’origine, ornés de

hauts-reliefs laqués en bois à décor d’oiseaux et tête de dragons. Toiture en

tuiles, agrémentée d’ornements et terminée par une flèche paratonnerre et des

lanternes.

À l’intérieur, rez-de-chaussée sur

lequel débouche la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. couverte orné de panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. en relief laqués et peints

représentant des animaux et divinités. Elle s’ouvre vers l’extérieur par quatre

portes à battants laqués. ColonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. recouvertes d’une toile stuquéeLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré. à décor

mythologique et portant une cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. en boiserie sculptée. ConsolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. en staff,

sculptées en protomés léonins (attribués à Flandrin, sculpteur et décorateur

parisien). GorgeLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. à décor floral sur fond or formant la liaison entre les murs

et le plafond à caissons décoré de motifs d’éventails, fleurs et oiseaux (attribué

à J. Galland).

Escalier étroit en colimaçon; murs de la cage d’escalier couverts d’un papier

japonais à motif floral en relief (pivoine rouge sur fond or); croisillons

garnis de verre structuré translucide. Étages également desservis par un petit

ascenseur (Otis).

À chaque niveau, deux portes coulissantes fortement ouvragées et ornées de

vitraux dans leur partie supérieure s’ouvrant sur un espace ajouré de portes-fenêtres

sur trois côtés. Luminaires électriques. Des tatamis couvraient le plancher

(seuls quelques-uns sont conservés).

Premier étage à l’origine réservé à l’usage du souverain pour recevoir des

hôtes de prestige. Plafond à caissons représentant des héros et figures

mythiques nippones. PanneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. illustrant la légende de Urashima Tarõ. Derrière

l’un des panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris., cabinet de toilette dérobé, lambrisséLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. de bois vernis.

Au deuxième étage, plafond comportant un vélum regroupant des personnages

féminins (déposé aux MRAH) dont la composition attribuée à J. Galland s’inspire

d’estampes d’Utagawa Kunisada. Décoration des panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. faisant référence à un

bestiaire réel ou imaginaire, terrestre ou céleste (canards, aigles, oies,

coqs, paons, faisans, grues, tigres, phénix, chiens, dragons).

Au troisième étage, plafond composé de caissons contenant en médaillonCartouche rond ou ovale. un

bestiaire fabuleux sur fond or. GorgeLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. du plafond ornée de fleurs. Dans les

caissons d’angle, luminaires à coupolesVoûte de plan central. Elle peut être circulaire, ovale, polygonale, à côtes, en plein cintre, surbaissée, surhaussée, etc. en pâte de verre.

Au quatrième étage, friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. peinte représentant des musiciens et une cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à

motifs d’oiseaux. Plafond orné d’une peinture à la feuille d’or représentant

une figure féminine à robe de plumes de paon, sur fond de volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et pins,

inspirée d’une estampe de Utagawa Hiroshige (peintre décorateur parisien Emmanuel

Cavaillé-Coll). Autour de cette figure, plafond à caissons orné de motifs

floraux appliqués au pochoirPlaque ajourée de motifs sur laquelle on passe une brosse ou un pinceau pour peindre des décors répétitifs..

Au cinquième étage, plafond tendu de toiles peintes à motifs géométriques

alternés avec des animaux (carpes, oiseaux). PanneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. des murs très richement

sculptés (motif de tortues, oies, dragons, lions...).

Grande partie de la décoration spécialement commandée

à des artisans de Yokohama.

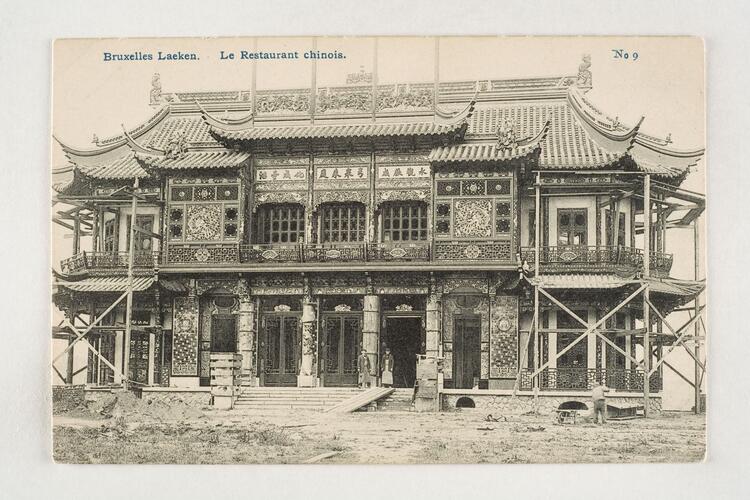

Description sommaire du PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois

Dans sa partie centrale, façade de composition

strictement symétrique s’ouvrant directement sur une salle de restaurant

greffée latéralement de deux petits salons particuliers de forme octogonale. SocleMassif surélevant un support ou une statue.

en petits moellonsPierres grossièrement équarries mises en œuvre dans une maçonnerie. irréguliers en pierre bleue.

PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. se déployant sur deux niveaux. Entrée axiale devancée d’un perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment.

flanqué de deux lions en pierre, menant à trois portes vitrées à vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre. et

deux portes latérales de service. Quatre colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en bois figurant en

bas-relief des dragons enroulés. Étage en surplombSaillie portant une partie haute en avant d’une partie basse., éclairé de trois baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement.

devancées d’un balcon reprenant la même division tripartite du rez-de-chaussée,

quatre mâts s’érigeant dans le prolongement des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne.. Inscription en

chinois sur les trois linteauxÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. des fenêtres («Qu’à jamais la gloire et d’heureux auspices assurent à ce palais la

plus grande fortune»).

De part et d’autre de ce dispositif central, volumes octogonaux des salons

particuliers faisant retour sur les petits côtés et caractérisés par le retrait

de leur volume à l’arrière de terrasses couvertes scandées sur leur pourtour de

colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. soutenant leur toiture.

Façades latérales se prolongeant par une galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. en retrait largement vitrée

sur deux niveaux, puis par un volume formant une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. hexagonale engagéeUn élément est dit engagé lorsqu’il paraît en partie noyé dans un pan de mur.. TourellesPetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles.

en briques rouges à bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. en pierre blanche, chacune surmontée d’une toiture

pyramidale à coins relevés.

Ornementation foisonnante en façades et en toiture: boiseries ornées de

motifs sculptés en bas-relief recouverts d’or et de laque noire et rouge

contrastant avec les panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. de carreaux de pâtes de verre à fond de couleur

jade. Chaque linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. porte un bas-relief sculpté. Portes vitrées à vantauxLe mot vantail désigne le battant d’une porte ou d’une fenêtre.

ornées d’appliques en bronze et encadrées de verre émaillé. Tous les garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur...

en bois.

Façade postérieure en briques rouges animées de bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. de pierre bleue,

accusant la pente du terrain en s’élevant sur trois niveaux. Aspect plus sobre,

faisant lien avec le bâtiment arrière (écuries et remises) également en briques

rouges et éléments de pierre blanche. Rez-de-chaussée percé de trois baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. en

plein cintreUn élément est dit en plein cintre lorsqu’il est cintré en demi-cercle., le premier étage d’une alternance de petites et grandes baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement.

rectangulaires, et le dernier niveau, qui se déploie à l’arrière d’une grande

terrasse, de deux portes latérales et d’une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. tripartite au centre.

Toitures au dessin complexe évoquant l’architecture de la Chine du Sud. Boiseries

shanghaiennes ornant la façade antérieure, les façades latérales et le kiosque résultent

d’un mélange foisonnant de divers styles chinois. Nombreux éléments

architecturaux commandés et fabriqués spécialement à Shanghai.

Intérieur. Rez-de-chaussée s’ouvrant

directement sur la grande salle de restaurant de plan en U. Élégant décor Art

nouveau mêlant des inspirations rococoLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques., avec des références à l’Inde et au

classicisme. Il s’inspire partiellement d’une réalisation parisienne, la

«Salle de Fêtes» de la rue de Babylone réalisée en 1896 (Alexandre

Marcel). De part et d’autre de la grande salle: salon de Delft (faïences)

et salon de Saxe (copies de porcelaines de Meissen), évoquant les cabinets de

porcelaine selon la tradition du XVIIIe siècle. À hauteur des pendentifs

de la voûte des plafonds: décor peint sur le thème des fables de La

Fontaine dans le salon de Delft, et singerie en référence à la Grande Singerie

peinte du château de Chantilly dans le salon de Saxe. Mobilier d’origine du

restaurant en grande partie conservé (tables rondes, banquettes, chaises, tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau.

rectangulaires ayant servi à la fabrication ultérieure de vitrines).

À l’arrière de la grande salle, deux salons Louis XVLe style néo-Louis XV ou néo-rococo se développe à partir de 1910 environ. Il se réfère à l’architecture du milieu du XVIIIe siècle, jouant sur des formes chantournées et des ornements déchiquetés, volontiers asymétriques. «chinois»,

puis grand vestibule et cage d’escalier à dégagement central orné d’une rampe

courbe en ferronnerieÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux.. Double escalier en marbre de Carrare et murs en imitation

de pierre blanche. Le marbre rouge et blanc de la base du double escalier est

reproduit en faux-marbre sur les piliersSupport vertical de plan carré. pyramidaux trapus qui scandent le

palierPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. de l’étage, sur lesquels retombent les voûtes du plafond à caissons.

À l’étage, partie supérieure commandant un dégagement central et deux couloirs

latéraux (verrières zénithales) donnant accès à six cabinets

particuliers: quatre de style français (Louis XV et Directoire à droite,

Louis XVILe style néo-Louis XVI se développe à partir de 1910 environ. Il reprend des éléments typiques du néoclassicisme contemporain du règne de Louis XVI : noeud de ruban, médaillons ovales, lauriers, faisceau de licteurs, etc. et EmpireStyle Empire (de 1800 à 1850 environ). Tendance particulière du néoclassicisme caractérisée par un décor d’inspiration archéologique (palmettes, sphinx, griffons, etc.), issu de l’Antiquité grecque, romaine ou égyptienne. à gauche); deux de style chinois. Commandé par un

couloir transversal, un grand salon japonais aux murs tendus de broderies de

Kyoto, sous plafond à caissons décorés, avec de part et d’autre deux salles à

manger dites hindoues aux parois tendues de cachemire et ornées de frisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. en

stucLe stuc est un enduit à base de chaux ou de plâtre et de colle, soit poli et imitant le marbre, soit mat, sculpté et mouluré. figurant des danseuses khmères et, aux extrémités, deux salons octogonaux

au décor et mobilier chinois occupant l’étage en façade antérieure.

Murs des toilettes couverts de carreaux de carrelage de style Art nouveauStyle Art nouveau (de 1893 à 1914 environ). Mouvement international, avec de fortes variantes locales, né en réaction aux styles « néo ». En Belgique, ce courant connaît deux tendances : d’un côté, sous l’égide de Victor Horta, l'Art nouveau « floral », aux lignes organiques ; de l’autre, l'Art nouveau géométrique, influencé par l'art de Paul Hankar ou la Sécession viennoise. (Maison

Helman, Bruxelles).

Au sous-sol, pièces de service (caves et chaufferie), certaines à l’origine

réservées à usage de cuisine pour le restaurant (monte-plats).

Construit en contrebas à l’arrière du PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois, sobre bâtiment annexe à usage d’écuries et remises, en

briques rouges sous bâtièreToit à deux versants. de tuiles. Distribution intérieure ordonnée autour

d’une vaste salle centrale, sous haute charpente. Sol partiellement surhaussé

afin de définir deux aires distinctes de parking, l’une pour voitures

hippomobiles, l’autre pour voitures automobiles. Sur cette salle s’ouvrent deux

écuries installées dans les ailes, deux selleries et des pièces réservées au

personnel. À l’étage, pièces de service et des fenils.

Le PavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. chinois dispose également d’un petit

kiosque chinois (fabrique de jardin) placé sur la pelouse avant dont le

vocabulaire reprend à l’identique celui du rez-de-chaussée du bâtiment

principal.

Le jardin de la Tour japonaise

Situé le long de l’avenue, jardin conçu par A. Marcel, inauguré en 1905. Restauré en 1989. Il est le seul jardin d’inspiration japonaise connu à ce jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. à Bruxelles (il reprendrait les caractéristiques principales de l’art japonais du Kaiyushiki ou jardin de promenade).

Jardin de forme rectangulaire (40 ares) fermé par une clôture en bois peint en rouge d’une part, et par une grille de ferronnerieÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux. longeant le perronEmmarchement extérieur devançant la porte d’entrée d’un bâtiment. du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon. d’entrée côté voirie, d’autre part. Présence d’arbres remarquables, dont le plus gros exemplaire de Katsura du Japon de la Région et plusieurs érables de variétés différentes. Sentiers formant un circuit autour de la tour et du pavillonLe toit en pavillon est un toit à quatre versants droits couvrant un corps de bâtiment de plan sensiblement carré. La lucarne en pavillon est une lucarne dont le toit est en pavillon.. Parmi les éléments composant un jardin japonais classique, on retrouve: les rochers, l’eau et les végétaux à feuillage aussi bien caduque (Yin) que persistant (Yang), des éléments décoratifs (lanternes de pierre, pont en bois).

Sources

Ouvrages

KOZYREFF, Ch., Songes d'Extrême-Asie: la tour japonaise et le

pavillon chinois à Laeken, Fonds Mercator, Anvers, 2001.

Laeken – La Tour japonaise, Régie des

Bâtiments, Bruxelles, 2009.

Les jardins de la Tour Japonaise,

Info-fiche environnement, Bruxelles-Environnement, 2007.

MARCEL, A., Orientalisme et architecture

contemporaine, s.n., Paris, 1924.

Restauration

de la Tour Japonaise, Régie

des Bâtiments, Bruxelles, 1989.

Ranieri, L., Léopold II urbaniste, éd. Hayez,

Bruxelles, 1970.

Sites internet

BALat KIK-IRPA