Typologie(s)

maison et atelier d’artiste

Intervenant(s)

Octave VAN RYSSELBERGHE – architecte – 1896-1898

Henry VAN DE VELDE – architecte – 1896-1898

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Extension Sud (Apeb - 2005-2008)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

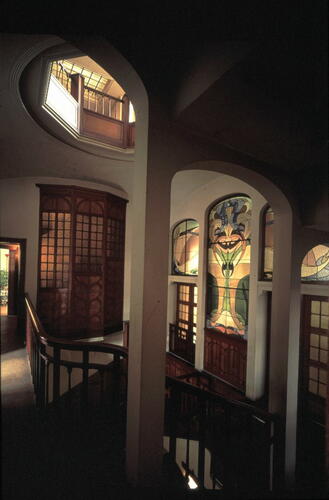

![Rue de Florence 13 et rue de Livourne 48, hôtel Otlet, intérieur ([i]Architecture & Décoration[/i], 4, 1903, pl. 16).](/medias/500/buildings/10006060_0013_W02.jpg)

Le financier Paul Otlet, également bibliographe, documentaliste et sociologue, en est le commanditaire. Séduit par l'aspect novateur de cette construction, celui-ci demandera à Van Rysselberghe de participer à l'élaboration d'une cité balnéaire à Westende. Classé comme monument par l'arrêté royal du 06.05.1984, l'hôtel a fait l'objet d'une importante restauration en 2001-2003.

Implanté sur un terrain rectangulaire de 19,5 m x 14 m, l'hôtel Otlet se caractérise par une remarquable unité entre sa disposition intérieure, d'une grande originalité en cette fin de siècle, et son enveloppe extérieure. Élégance et intelligence des compositions assurent à cette maison un cachet quasiment classique.

Façades. Composition complexe des façades à rue, exprimant la diversité des volumes intérieurs et leur échelonnement spatial. Sur soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre bleue, façades en pierre de Savonnières, avec rehaut de pierre d'Euville pour les éléments plus structurels (appuis, etc.). Les façades comprennent deux niveaux principaux et sont reliées entre elles, au r.d.ch., par un bow-windowDe l’anglais bow (arc dans le sens d’arqué, courbé) et window (fenêtre). Le bow-window apparaît avec l’Art nouveau. Il s’agit d’un élément en surplomb qui s’intègre par son plan cintré à la façade. Il se différencie de la logette, d’ordinaire de plan rectangulaire et qui paraît appliquée sur la façade. Le bow-window peut occuper plusieurs niveaux. largement ajouré et, à l'étage, par un pan coupéPan de mur situé de biais sur l’angle d’un bâtiment. faisant la liaison entre deux parties de mur aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre., ceux-ci assurant une respiration dans une composition de façade foisonnante. Les façades, sur un rythme sans cesse renouvelé, présentent des transitions souples d'un élément à l'autre. Une multitude d'éléments architecturaux saillent et rentrent, qu'ils soient implantés sur toute la hauteur ou réduits à un demi-niveauÉtage dont la hauteur est nettement inférieure à celle de l’étage qui se trouve en dessous de lui. ; de gauche à droite, balcon couvert, logetteLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. rectangulaire, puis orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. triangulaire très aplati, bow-windowDe l’anglais bow (arc dans le sens d’arqué, courbé) et window (fenêtre). Le bow-window apparaît avec l’Art nouveau. Il s’agit d’un élément en surplomb qui s’intègre par son plan cintré à la façade. Il se différencie de la logette, d’ordinaire de plan rectangulaire et qui paraît appliquée sur la façade. Le bow-window peut occuper plusieurs niveaux. arrondi à l'angle, logetteLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade., superposition d'un porchePorche. Hall d’entrée en avant-corps d’un bâtiment ou espace couvert devançant une porte en renfoncement. Portail. Porte monumentale à embrasure profonde. dans-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment. et d'une loggiaPetite pièce dans-œuvre, largement ouverte sur l’extérieur par une ou plusieurs larges baies non closes par des menuiseries. et enfin bow-windowDe l’anglais bow (arc dans le sens d’arqué, courbé) et window (fenêtre). Le bow-window apparaît avec l’Art nouveau. Il s’agit d’un élément en surplomb qui s’intègre par son plan cintré à la façade. Il se différencie de la logette, d’ordinaire de plan rectangulaire et qui paraît appliquée sur la façade. Le bow-window peut occuper plusieurs niveaux. arrondi, à imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie. dans le plan.

Cette succession de formes, associée à une succession non moins savante et irrégulière des ouvertures, tente, en toute simplicité, d'exprimer à l'extérieur l'intelligence complexe du plan intérieur. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. souvent jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux. par trois et jouant de références anciennes ; croiséesBaie à croisée. Baie divisée par des meneau(x) et traverse(s) se croisant à angle droit., meneauxÉlément vertical de pierre ou de métal divisant une baie., traversesÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie., arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. clavéClaveau. Élément d’appareil en pierre d’un arc ou d’une plate-bande.Clavé. Composé de claveaux., etc. Le traitement particulièrement soigné de la pierre blanche, enveloppante, ainsi que quelques lignes horizontales continuesUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. comme le soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. en pierre bleue, le cordonCorps de moulure horizontal, à rôle purement décoratif, situé sur une partie quelconque d’une composition. séparant les niveaux principaux, l'entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. garni de sgraffitesTechnique de décoration murale consistant à recouvrir d’une mince couche d’enduit clair une première couche de ton sombre. Un dessin est ensuite créé en grattant partiellement l’enduit clair, alors qu’il est encore frais, pour mettre à jour l’enduit foncé sous-jacent. Les traits des dessins apparaissent ainsi en creux et en foncé. En outre, la couche d’enduit clair peut être mise en couleur. et la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier., assurent à l'ensemble sa cohérence. SgraffiteTechnique de décoration murale consistant à recouvrir d’une mince couche d’enduit clair une première couche de ton sombre. Un dessin est ensuite créé en grattant partiellement l’enduit clair, alors qu’il est encore frais, pour mettre à jour l’enduit foncé sous-jacent. Les traits des dessins apparaissent ainsi en creux et en foncé. En outre, la couche d’enduit clair peut être mise en couleur. composé d'un motif répétitif de coquillesOrnement symétrique figurant une coquille Saint-Jacques ou un coquillage s’en rapprochant. et d'arabesquesComposition ornementale mêlant des éléments variés : végétaux, draperies, fruits, rubans, personnages, etc. enrubannées. Dix lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. prennent place en toiture, ainsi qu'une cheminée en pierre blanche ouvragée.

Châssis en chêne vernis, animés de petits-boisPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. en brise-vue ou en imposteUn élément dit en imposte se situe à hauteur du sommet des piédroits. Imposte de menuiserie ou jour d’imposte. Ouverture dans la partie supérieure du dormant d’une menuiserie.. LambrequinsUne corniche est dite à lambrequin lorsqu'elle est agrémentée d’un bandeau chantourné à la manière d’un lambrequin, une bordure sinueuse d’étoffe servant à décorer une fenêtre ou un baldaquin de lit. (plus tardifs) ornant certaines fenêtres. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. du bow-windowDe l’anglais bow (arc dans le sens d’arqué, courbé) et window (fenêtre). Le bow-window apparaît avec l’Art nouveau. Il s’agit d’un élément en surplomb qui s’intègre par son plan cintré à la façade. Il se différencie de la logette, d’ordinaire de plan rectangulaire et qui paraît appliquée sur la façade. Le bow-window peut occuper plusieurs niveaux. de l'angle autrefois garnies de vitraux. BalustradesGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. en bois verni remplacées par des garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. dans les années 1960 : à ces balustradesGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire. correspondait un claustra en bois ornant l'arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. de la porte d'entrée.

Intérieur. Vide central, véritable patio, occupé par l'escalier d'honneur, auquel se combine l'escalier en spirale dévolu aux domestiques.

L'escalier se développe sur toute la hauteur de la maison, éclairé de manière zénithale par un lanterneau et constitué de quatre volées. Toutes les pièces, ayant chacune son volume propre, s'y greffent, une ou deux par palierPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier., dans un jeu irrégulier d'étages et de demi-niveauxÉtage dont la hauteur est nettement inférieure à celle de l’étage qui se trouve en dessous de lui.. Cette disposition habile et peu commune permet de rentabiliser l'espace et de créer un cheminement souple et facile entre les niveaux.

Le r.d.ch. centralise l'alimentation – salle à manger avec petit salon, office, cuisines, salle des domestiques – et l'accueil des visiteurs – parloir, hall et vestiaire. Par quelques marches, on atteint à droite les pièces de l'intimité familiale et du travail, avec un bureau séparé par une porte coulissante du salon. Le 1er étage est celui du reposPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier., avec trois chambres et deux salles de bain. Au dernier niveau, ouvert vers les niveaux inférieurs par un percement octogonal muni d'une balustradeGarde-corps composé de balustres, c’est-à-dire de petits supports en répétition, généralement profilés et de section circulaire., chambres mansardéesUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson. et terrasse incluse dans les toitures. Toutes sont munies de placard, prenant place dans la soupente du toit. Certaines d'entre elles sont plus travaillées, avec plafond voûté ou percé d'un lanterneau, et portes coulissantes.

Rue de Livourne, un atelier se trouve inclus dans la composition générale. Occupant 5,5 m de façade, il se développe sur 11 m de profondeur et sur un niveau et demi.

Il est constitué d'un vaste atelier de 4,7 m de hauteur, auquel se greffent des pièces de vie réparties en duplex. À l'origine prévu en magasin, cet espace fut transformé en cours de chantier en atelier et loué à la sculptrice autrichienne Ilse Conrat.

* Classement 06.05.1984

Sources

Archives

AVB/TP 13794 (1896-1898).

Archives de la Direction des Monuments et des Sites.

Fonds AAM, Archives Paul Otlet, hôtel rue de Livourne.

Ouvrages

BORSI, F., WIESER, H., Bruxelles capitale de l'Art Nouveau, coll. Europe 1900, trad. fr. J.-M. Van der Meerschen, Mark Vokaer éd., Bruxelles, 1992, pp. 378-388.

Bruxelles, Monuments et Sites classés, Région de Bruxelles-Capitale, Service des Monuments et Sites, Bruxelles, 1994, p. 142.

CULOT, M., VAN LOO, A. (dir.), Musée des Archives d'Architecture Moderne, AAM éditions, Bruxelles, 1986, p. 354.

DUMONT, A., « Notice sur Octave van Rysselberghe », Annuaire ARB, Académie Royale Belge, Bruxelles, 1952, pp. 147-164.

HORTA, V., Mémoires. Texte établi, annoté et introduit par Cécile Dulière, Ministère de la Communauté française de Belgique, Bruxelles, 1985, pp. 76-77.

PLOEGAERTS, L., PUTTEMANS, P., L'œuvre architecturale de Henry Van de Velde, Atelier Vockaer, Bruxelles, Presses Universitaires Laval, Québec, 1987, pp. 49-51, 67, 267, 268.

VAN SANTVOORT, L., Het 19de-eeuwse kunstenaarsatelier in Brussel (doctoraal proefschrift, sectie Kunstwetenschappen en Archeologie), Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, 1995-1996, corpus deel D, pp. 1-20.

Périodiques

HENVAUX, E., STEVENS, H., « Octave Van Rysselberghe (1855-1929) », A+, 16, 1975, pp. 17-55.

« Maisons, Coin rue de Livourne et Rue de Florence à Bruxelles, Octave Van Rysselberghe, architecte », Architecture & Décoration, 4, 1903, pl. 16.

DIERKENS-AUBRY, F., « Victor Horta, architecte de monuments civils et militaires », Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites, XIII, 1986, p. 85.

Matériaux et documents d'architecture et de sculpture, 1902-1903, 1, p. 15.

MAUS, O., « L'architecture belge », Le moniteur des architectes, février 1900, pp. 14-16, pl. 10-12.