Typologie(s)

établissement scolaire

chapelle

chapelle

Intervenant(s)

Jean POTVIN – architecte – 1966-1967

SLATER – architecte – 1854

Edward CAREELS – architecte – 1911-1920

HERGÉ – dessinateur – 1922

Styles

Néoclassicisme

Néogothique

Beaux-Arts

modernisme d'après-guerre

Inventaire(s)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Ixelles (DMS-DML - 2005-2015)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2009-2011

id

Urban : 20062

Description

Complexe scolaire.

Historique

En 1862, le curé de la paroisse de l’église Saint-Boniface prend l’initiative de fonder une école primaire. À partir de 1866, cet établissement scolaire devient plus autonome et est doublé d’une école moyenne. En 1911, à l’issue de nombreux déménagements, l’Institut Saint-Boniface élit définitivement domicile dans l’hospice pour «enfants malades, rachitiques et valétudinaires» des Sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gijzegem.

Cet hospice néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. (A) se dresse approximativement au centre de l’îlot. Il était entouré d’un jardin doté d’un mur d’enceinte côté rue du Viaduc et d’une allée d’accès dans la rue du Conseil. Les plans de la main de l’architecte A. Slater (1854) s’inspireraient de ceux de l’institut du docteur Monthuer à Vienne.

Entre 1911 et 1920, le bâtiment axial fait l’objet d’importantes transformations (remplacement des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrées par des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires, ajout d’un troisième niveau sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., réaménagement complet de l’intérieur, démolition de la chapelle,...) et le complexe scolaire est considérablement agrandi selon les plans de l’architecte Edward Careels. En 1924, une nouvelle aile (B) est mise en chantier dans la rue du Viaduc. Cette aile abrite des classes aménagées de part et d’autre d’un préau axial éclairé par un lanterneau. Deux autres ailes la relient à l’ancien bâtiment. L’aile nord-est (C) est constituée d’une chapelle néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. coiffée d’une tour, et d’une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. .

En 1933-1934, la façade donnant vers la rue du Viaduc est revêtue d’un enduitL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. en simili de style Beaux-ArtsStyle Beaux-Arts (de 1905 à 1930 environ). Courant architectural puisant son inspiration dans les grands styles français du XVIIIe siècle. Riche et ornementé, il se caractérise souvent par des élévations en (simili-)pierre blanche et/ou brique orangée ainsi que par l’usage du fer forgé pour les garde-corps et la porte..

L’aile modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. située rue du Conseil a été construite dans les années 1966-67 selon les plans de l’architecte Jean Potvin.

En 2007, des fresques murales signées Hergé furent redécouvertes dans un ancien local scout du complexe scolaire. Les peintures datent de 1922 et consistent en une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. monochrome composée d'Indiens, de scouts et de chevaliers galopant à cheval, et en une carte de la Belgique sur laquelle sont situés les campements des scouts.

Description

Bâtiment principal de style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. (A) par l'architecte Slater, 1854. Volume libre, à l'origine à façade symétrique de deux niveaux, comptant sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. en façade principale et quatre en façades latérales. Façades à l'origine percées de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrées; les trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. axiales traitées en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., celle d'entrée accentuée et coiffée d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches.. Ensemble actuel résultant de nombreuses transformations et agrandissements.

Côté rue du Viaduc, aile en forme de H (B), 1914-1920. Volume aux façades couvertes de crépisLe crépi est un enduit non lissé de plâtre ou de mortier. Il est rugueux, ce qui le distingue des autres enduits., comptant deux niveaux, un étage attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. et quinze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Toiture plate. Les deux premiers niveaux scandés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. monumentaux. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à modillonsÉléments décoratifs de forme quelconque, répétés sous une corniche..

Vers la rue du Viaduc, façade revêtue d'un enduitL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. en simili, sur socleMassif surélevant un support ou une statue. nivelé (1933-1934). RessautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. à niveaux décalés décorés d'allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. en U inversé avec guirlandesLa guirlande est un décor figurant un cordon de fleurs, feuilles ou fruits.; ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. axial avec panneauLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. portant l'inscription «Institut St Boniface».

La connexion entre le bâtiment principal et l'aile en forme de H assurée par une aile de deux niveaux et quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Rez-de-chaussée percé d'une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. en pierre à arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en anse de panierUn élément est dit en anse de panier lorsqu’il est cintré en demi-ovale. reposant sur des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. toscan (probablement une récupération du XVIIe siècle).

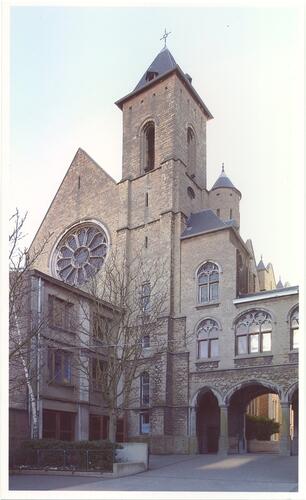

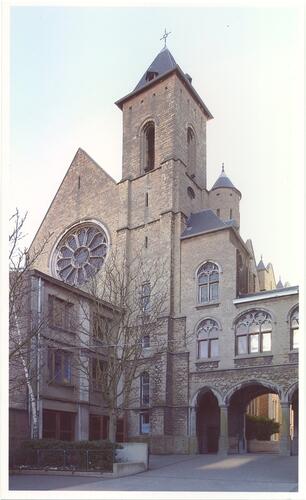

Chapelle (C) néogothique non orientée, dessinée en 1911 par l’architecte Edward Careels. Les travaux ayant été suspendus pendant la guerre, elle ne sera achevée qu’en 1920.

Chapelle sous bâtièreToit à deux versants. (d’ardoises) entre deux pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. droits, avec tour et nef latérale étroite. Façades en pierre blanche rehaussées d’éléments de pierre bleue. Façade avant (chœur) percée d’une rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille., flanquée d’une tour carrée à contreforts découpés et toit pyramidal. Entre la tour et le bâtiment principal, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. faite d’arcades en anse de panierUn élément est dit en anse de panier lorsqu’il est cintré en demi-ovale. et brisées. TourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d’escalier dans l’angle formé par la tour et la nef latérale. Nef latérale de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. rythmées par des contreforts découpés et des pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. à remplage en rosacesRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille.; soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. de deux étages bas percés de cinq baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux..

Intérieur

Nef couverte d’une voûte en berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. en bois avec tirants à l’avenant; murs rythmés par des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe.; elles sont aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. dans la façade nord. Chœur à mur de fond droit percé d’un vitrail en forme de rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. parfaitement conservé. Le sol a été rehaussé jusqu’au niveau de l’ancienne galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de la nef latérale et du jubé. La triple arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. de ce dernier a été toutefois sauvegardée. À ce jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants., l’ancienne chapelle est aménagée en salle de gymnastique.

Historique

En 1862, le curé de la paroisse de l’église Saint-Boniface prend l’initiative de fonder une école primaire. À partir de 1866, cet établissement scolaire devient plus autonome et est doublé d’une école moyenne. En 1911, à l’issue de nombreux déménagements, l’Institut Saint-Boniface élit définitivement domicile dans l’hospice pour «enfants malades, rachitiques et valétudinaires» des Sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gijzegem.

Cet hospice néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. (A) se dresse approximativement au centre de l’îlot. Il était entouré d’un jardin doté d’un mur d’enceinte côté rue du Viaduc et d’une allée d’accès dans la rue du Conseil. Les plans de la main de l’architecte A. Slater (1854) s’inspireraient de ceux de l’institut du docteur Monthuer à Vienne.

Entre 1911 et 1920, le bâtiment axial fait l’objet d’importantes transformations (remplacement des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrées par des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires, ajout d’un troisième niveau sous toiture mansardéeUne toiture est dite mansardée lorsqu'elle présente deux pentes différentes sur le même versant. Le brisis est le pan inférieur de la toiture mansardée. Le pan supérieur se nomme le terrasson., réaménagement complet de l’intérieur, démolition de la chapelle,...) et le complexe scolaire est considérablement agrandi selon les plans de l’architecte Edward Careels. En 1924, une nouvelle aile (B) est mise en chantier dans la rue du Viaduc. Cette aile abrite des classes aménagées de part et d’autre d’un préau axial éclairé par un lanterneau. Deux autres ailes la relient à l’ancien bâtiment. L’aile nord-est (C) est constituée d’une chapelle néogothiqueLe style néogothique (à partir de 1860 environ) est une tendance architecturale mettant à l’honneur les formes ogivales et verticales issues du moyen-âge gothique. Le style néo-Tudor s’inspire plus particulièrement du style gothique teinté de Renaissance qui fleurit en Angleterre sous le règne des Tudors. coiffée d’une tour, et d’une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. .

En 1933-1934, la façade donnant vers la rue du Viaduc est revêtue d’un enduitL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. en simili de style Beaux-ArtsStyle Beaux-Arts (de 1905 à 1930 environ). Courant architectural puisant son inspiration dans les grands styles français du XVIIIe siècle. Riche et ornementé, il se caractérise souvent par des élévations en (simili-)pierre blanche et/ou brique orangée ainsi que par l’usage du fer forgé pour les garde-corps et la porte..

L’aile modernisteLe modernisme (à partir des années 1920) est un courant international prônant la suprématie de la fonction sur la forme. Il se caractérise par l’emploi de volumes géométriques élémentaires, de la toiture plate, des fenêtres en bandeau et des matériaux modernes comme le béton armé. située rue du Conseil a été construite dans les années 1966-67 selon les plans de l’architecte Jean Potvin.

En 2007, des fresques murales signées Hergé furent redécouvertes dans un ancien local scout du complexe scolaire. Les peintures datent de 1922 et consistent en une friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. monochrome composée d'Indiens, de scouts et de chevaliers galopant à cheval, et en une carte de la Belgique sur laquelle sont situés les campements des scouts.

Description

Bâtiment principal de style néoclassiqueLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps. (A) par l'architecte Slater, 1854. Volume libre, à l'origine à façade symétrique de deux niveaux, comptant sept travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. en façade principale et quatre en façades latérales. Façades à l'origine percées de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrées; les trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. axiales traitées en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général., celle d'entrée accentuée et coiffée d'un frontonCouronnement de forme triangulaire ou courbe, à tympan et cadre mouluré formé de corniches.. Ensemble actuel résultant de nombreuses transformations et agrandissements.

Côté rue du Viaduc, aile en forme de H (B), 1914-1920. Volume aux façades couvertes de crépisLe crépi est un enduit non lissé de plâtre ou de mortier. Il est rugueux, ce qui le distingue des autres enduits., comptant deux niveaux, un étage attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement. et quinze travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Toiture plate. Les deux premiers niveaux scandés de pilastresÉlément vertical plat en ressaut qui évoque un support (un pilier engagé). Il peut être muni d’une base et d’un chapiteau. monumentaux. BaiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rectangulaires. CornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. à modillonsÉléments décoratifs de forme quelconque, répétés sous une corniche..

Vers la rue du Viaduc, façade revêtue d'un enduitL'enduit est un revêtement de plâtre, de mortier, de stuc, de ciment, de lait de chaux, de simili-pierre, etc. en simili, sur socleMassif surélevant un support ou une statue. nivelé (1933-1934). RessautsSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. à niveaux décalés décorés d'allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. en U inversé avec guirlandesLa guirlande est un décor figurant un cordon de fleurs, feuilles ou fruits.; ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général. axial avec panneauLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. portant l'inscription «Institut St Boniface».

La connexion entre le bâtiment principal et l'aile en forme de H assurée par une aile de deux niveaux et quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Rez-de-chaussée percé d'une arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. en pierre à arcsStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en anse de panierUn élément est dit en anse de panier lorsqu’il est cintré en demi-ovale. reposant sur des colonnesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. à chapiteauCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. toscan (probablement une récupération du XVIIe siècle).

Chapelle (C) néogothique non orientée, dessinée en 1911 par l’architecte Edward Careels. Les travaux ayant été suspendus pendant la guerre, elle ne sera achevée qu’en 1920.

Chapelle sous bâtièreToit à deux versants. (d’ardoises) entre deux pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à rampantsAdjectif indiquant qu’un élément d’élévation n’est ni horizontal ni vertical. Par extension, nom donné aux éléments situés de biais d’un pignon ou d’un fronton. droits, avec tour et nef latérale étroite. Façades en pierre blanche rehaussées d’éléments de pierre bleue. Façade avant (chœur) percée d’une rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille., flanquée d’une tour carrée à contreforts découpés et toit pyramidal. Entre la tour et le bâtiment principal, galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. faite d’arcades en anse de panierUn élément est dit en anse de panier lorsqu’il est cintré en demi-ovale. et brisées. TourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d’escalier dans l’angle formé par la tour et la nef latérale. Nef latérale de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. rythmées par des contreforts découpés et des pignonsPartie supérieure d’un mur-pignon, parallèle aux fermes de charpenterie, correspondant à la hauteur du comble. Il possède des rampants de formes variées : droits, chantournés, etc. à fenêtres à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. à remplage en rosacesRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille.; soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue. de deux étages bas percés de cinq baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. jumeléesDes éléments sont dits jumeaux, jumelés ou géminés lorsqu’ils sont répétés de manière identique. Ces éléments peuvent être plus nombreux que deux..

Intérieur

Nef couverte d’une voûte en berceau briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. en bois avec tirants à l’avenant; murs rythmés par des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. à arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe.; elles sont aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. dans la façade nord. Chœur à mur de fond droit percé d’un vitrail en forme de rosaceRosace. Ornement symétrique circulaire évoquant une fleur stylisée ou d’autres végétaux. Se dit également d’une baie circulaire à remplage et/ou vitrail, analogue à cet ornement. La rosette est une rosace de petite taille. parfaitement conservé. Le sol a été rehaussé jusqu’au niveau de l’ancienne galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. de la nef latérale et du jubé. La triple arcadeStructure métallique suspendue aux câbles de traction portant la cabine ou le contrepoids. de ce dernier a été toutefois sauvegardée. À ce jour1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants., l’ancienne chapelle est aménagée en salle de gymnastique.

Sources

Archives

ACI/Urb. 59-59-78, 306-82.

Ouvrages

MEGANCK, M., CLAES, X., Bruxelles par-delà les murs: 160 intérieurs d’îlots dévoilés, Aparté, Bruxelles, 2006, fiche 119.

Périodiques

SCAILLET, T., «Bâtiment axial de l’Institut: 150 ans!», La Revue, Institut Saint-Boniface-Parnasse, 173, 2004, pp. 52-55.

Sites internet

Institut Saint-Boniface-Parnasse, http://www.saint-boni.be/#/accueil.php