Typologie(s)

immeuble à appartements

Intervenant(s)

Michel BENOIT – architecte – 1969-1978

Jean DE SALLE – architecte – 1969-1978

Thierry VERBIST – architecte – 1969-1978

GROUPE AUSIA – bureau d'architectes – 1969-1978

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Inventaire du patrimoine contemporain (Urbat - 1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

- Inventaire du patrimoine architectural 1939-1999 (ULB)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Woluwe-Saint-Pierre (DMS-DML - 2002-2009, 2014)

- Inventaire du patrimoine social (La Fonderie - 2005)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Paysager Un paysage est un espace, tel que perçu par l’homme, dont le caractère est le résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains. Il s’agit d’une notion d’échelle qui est composée de divers éléments (patrimoniaux), dont chacun peut avoir ou non une valeur intrinsèque, mais qui se combinent pour créer un ensemble plus vaste de valeur ajoutée et sont perçus comme tels à une certaine distance. Les vastes panoramas urbains constituent le paysage par excellence, comme la vue sur la ville basse de Bruxelles depuis la place Royale, mais de tels sites composés de différents éléments peuvent également exister à plus petite échelle.

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Social Cet intérêt est difficile à distinguer de l’intérêt folklorique et généralement insuffisante pour justifier une sélection à elle seule. Il peut s’agir d’un : - lieu de mémoire d’une communauté ou d’un groupe social (par exemple, la chapelle de pèlerinage située place de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe, le Vieux Tilleul de Boondael à Ixelles) ; - lieu relevant d’une symbolique populaire (par exemple, le café «?La Fleur en Papier Doré?» situé rue des Alexiens) ; - lieu de regroupement ou de structuration d’un quartier (par exemple, les immeubles du Fer à Cheval dans la cité du Floréal) ; - bien faisant partie ou comprenant des équipements collectifs (écoles, crèches, salles communales/paroissiales, salles de sport, stades, etc.) ; - bien ou ensemble (de logements sociaux ou non) conçu de manière à stimuler les interactions sociales, l’entraide et la cohésion de quartier (par exemple les quartiers résidentiels construits après la Seconde Guerre mondiale à Ganshoren ou les quartiers spécifiquement destinés aux aînés) ; - bien faisant partie d’un complexe industriel ayant engendré une activité importante au sein de la commune où il se situe ou pour la Région.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

La cité est le résultat d'une expérience-pilote visant à réaliser, au sein d'immeubles majoritairement habités par des personnes valides, des logements pouvant accueillir des handicapés locomoteurs. Le projet ambitionnait l'intégration de ces derniers dans un environnement social diversifié. Il leur offrait en outre une large autonomie grâce à des solutions architecturales adaptées à la circulation en voiturette. Première expérience du genre en Belgique, la Cité de l'Amitié est à mi-chemin entre la cité-jardin et le groupement d'immeubles collectifs. Elle a eu une grande influence sur les autres ensembles réalisés par le groupe AUSIA, comme les Venelles (voir notice) et les logements d'étudiants du campus de l'UCL à Woluwe-Saint-Lambert.

À l'origine de la cité, dans les années 1960, se trouve un petit groupe de jeunes gens baptisé « Amitiés ». Réunissant des personnes handicapées et valides, il s'est essentiellement préoccupé du problème de la solitude auquel sont confrontés les handicapés moteurs. Le groupe a bénéficié d'un terrain de trois hectares à Woluwe-Saint-Pierre, légué de Mme Ganshof van der Mersh. Après avoir connu divers avatars, « Amitiés » est devenu, en 1966, l'Association nationale pour le logement des handicapés, une ASBL constituée en vue de la réalisation de la cité. Pour la concrétisation du projet, l'association a cédé son terrain à la Société nationale du logement, sous certaines conditions lui permettant de prendre part à l'entreprise et de gérer la désignation des locataires handicapés.

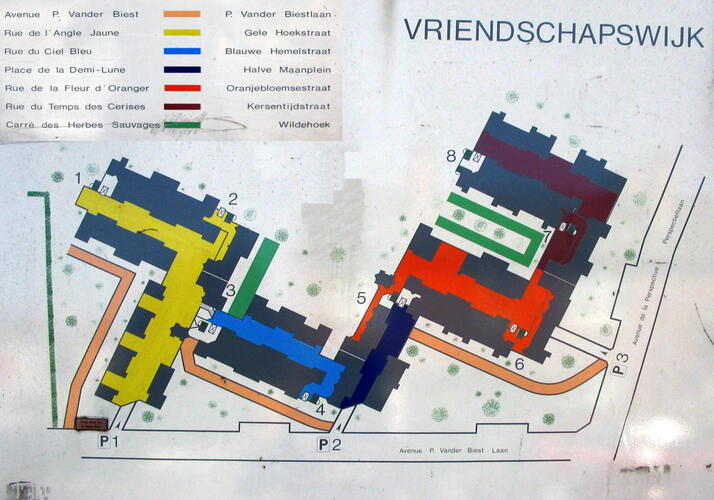

Conçu au lendemain de mai 1968, le projet s'oppose au modèle jusqu'alors dominant d'un urbanisme en blocs isolés. Il renoue avec la forme urbaine constituée de rues continuesUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. implantées de manière variée, bordées d'immeubles mitoyens. La hauteur des bâtiments a été volontairement réduite pour donner à l'ensemble un caractère convivial. Cette idée d'urbanisme à visage humain est également présente dans l'articulation variée des volumes et le traitement caractéristique des toitures, qui donnent à l'ensemble un petit air de village.

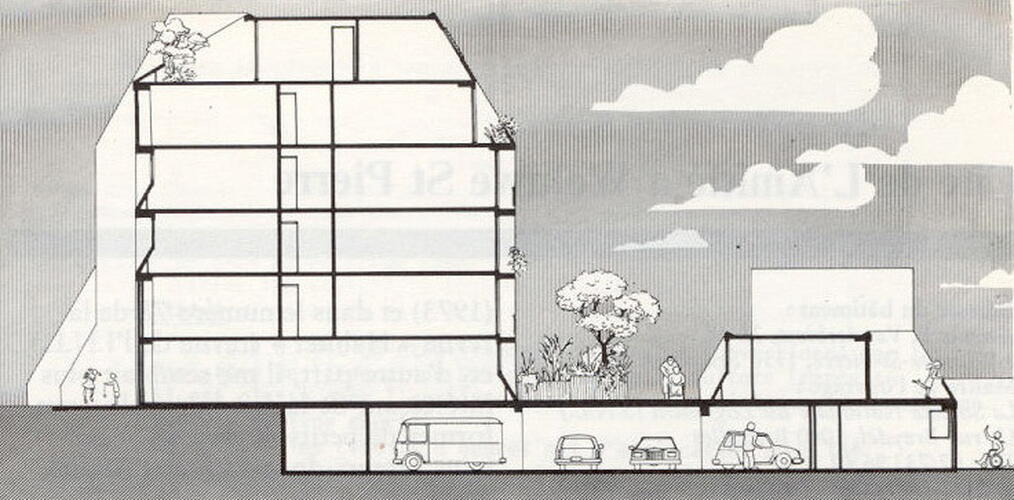

Les artères de la cité sont, pour la plupart, bordées par un immeuble à appartements d'un côté et par une enfilade de maisons unifamiliales de l'autre. Ces dernières comptent trois ou quatre chambres et sont hautes d'un, de deux ou parfois de trois niveaux. Les immeubles, au nombre de sept, comptent de trois à six étages selon les travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. Ils abritent des appartements d'une à quatre chambres ainsi que des studios. Ces logements donnent, à chaque étage, sur un couloir intérieur traversant tout le volume, rythmé par les entrées disposées de biais.

Bien que l'articulation des volumes diffère volontairement d'un immeuble à l'autre, un même vocabulaire architectural confère une belle unité à l'ensemble. En briques, les façades latérales sont aveuglesUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre.. Les longues façades principales sont en revanche largement vitrées. Murs porteurs et sols en béton armé les structurent en un réseau de rectangles dans la plupart desquels s'insère un vaste châssisPartie en menuiserie d'une fenêtre.. Disposé en retrait, ce dernier ménage une petite terrasse.

Les jeux de volumes sont particulièrement variés : coursives en béton apparent ; étages en retraits successifs, dont les décrochements sont adoucis par des raccordements en pente recouverts d'ardoises. Les toitures prennent une grande importance visuelle et se déclinent en diverses variantes. Leurs versants, s'élevant pour la plupart sur deux niveaux, débutent dans certaines travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. au pied du bâtiment. En général, la toiture qui coiffe les immeubles compte deux versants reliés par une large terrasse faîtièreFaîte. Partie la plus élevée d'un élément. Faîtier. Disposé au faîte du bâtiment. Faîtage. Couverture du faîte du toit.. Elle est percée de vastes jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants. rectangulaires, certains devancés d'une terrasse dans-œuvreHors-œuvre. Position d’un petit volume accolé par un de ses côtés à un corps de bâtiment. Dans-œuvre. Terme désignant un élément situé à l’intérieur d’un corps de bâtiment..

Les portes ainsi que les cages d'ascenseur sont peints d'une même couleur vive – bleu, jaune, rouge,… – qui varie selon les rues. Le nom même de ces dernières fait écho à ce jeu chromatique : rue de l'Angle Jaune, du Ciel Bleu ou du Temps des Cerises, etc. Au r.d.ch., les halls sont agrémentés d'ornements en haut-relief. L'un d'eux, récurrent, représente un couple hyperréaliste en buste.Sources

Archives

ACWSP/Urb. 70 (1973).

Ouvrages

Inventaire des logements sociaux à Bruxelles, Sint-Lukaswerkgemeenschap, 2 vol., 1985, p. 1063.

Les sites remarquables du patrimoine social bruxellois, Bruxelles, 2000, pp. 82-83.

LOZE, P., AUSIA, Michel Benoît & Thierry Verbiest, Architecture, Bruxelles, Didier Hatier, 1990, pp. 34-35.

Périodiques

« La cité de l'amitié », A+, 0, 1973, pp. 31-34.

« Cité de L'Amitié à Woluwe-St-Pierre », A+, 60, 1979, pp. 17-22.

LEBLIQ, C., « L'amitié autour d'une cité », Habiter, 78, 1979, pp. 32-37.

Sites internet

Site Internet de l'Association nationale pour le logement des handicapés : http://www.anlh.be/