Typologie(s)

Intervenant(s)

Victor HORTA – architecte – 1893

Styles

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Extension Sud (Apeb - 2005-2008)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

id

Description

Commanditée par Émile Tassel, professeur de géométrie descriptive à l'Université libre de Bruxelles et membre, comme Horta, de la loge maçonnique des Amis philanthropes. Sur un terrain de 7,79 m de largeur et de 29 m de profondeur, avec 20,8 m occupés par la maison, le programme consiste en une habitation pour célibataire, vivant avec sa grand-mère, aimant recevoir ses amis et poursuivre chez lui ses travaux scientifiques.

Une fois la maison terminée, en 1894, Horta travailla encore quelques années pour Tassel à des projets de mobilier. Quelques petits changements furent également apportés à la demeure (décoration, chauffage), sans doute à la demande de Tassel. Après avoir été un temps occupé par la maison de couture Norine, l'hôtel Tassel fut, en 1956, divisé en petits logements, transformation faite au mépris de la conception initiale. L'hôtel est classé comme monument dans son entièreté par l'arrêté royal du 18.11.1976. En 1976, l'architecte Jean Delhaye acheta le bien avec l'intention de lui restituer sa splendeur initiale et entama la restauration en 1982.

Toutes les caractéristiques qu'Horta développera dans ses autres habitations se trouvent réunies dans cette œuvre : emploi d'une structure en fer apparente, intégration du décor à la structure, fluidité de l'espace, ouverture des espaces à la lumière naturelle, création d'une serreBâtiment indépendant, à parois translucides, où l’on abrite les plantes l’hiver et cultive des végétaux sensibles au froid. Contrairement au jardin d’hiver, la serre ne constitue pas une pièce de vie. au cœur de la maison. Véritable « maison-portrait », elle répond parfaitement au programme spécifique de son commanditaire. C'est également à l'hôtel Tassel qu'Horta expérimenta son système original de chauffage et de ventilation – aujourd'hui en grande partie hors d'usage.

Façade à la fois intégrée dans l'enfilade et déconcertante par ses formes. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. de quatre niveaux, dont un entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée., et trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade.. L'appareillage régulier de la façade alterne les lits de blocs de pierre blanche d'Euville et de Savonnières. La pierre bleue est employée au r.d.ch. pour les bandeauxÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. inférieurs et l'encadrement de la porte.

La composition tripartite, rigoureusement symétrique et complètement vitrée, trouve un juste équilibre entre les pleins des parties en pierre et le vide de la partie centrale des étages. Travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. latérales percées d'étroites ouvertures, qui vont s'amenuisant vers le dernier niveau, jusqu'à devenir comme des meurtrières, à l'inverse des baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. axiales dont la largeur et les proportions augmentent. R.d.ch. assez bas, traité comme un soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue., percé dans l'axe par une porte monumentale à deux battants, prise dans un encadrement sculptural ; linteauÉlément rectiligne d’un seul tenant, en pierre, bois, béton ou métal, couvrant une baie. à la fois mouluré en large gorgeLa gorge est une moulure creuse de profil courbe, en portion de cercle ou d’ovale ou en demi-cœur. Le cavet est une gorge de profil en quart de cercle. et cintré de plan. Une puissante cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. cintrée de plan forme comme un auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. au-dessus de l'entrée et sert en même temps d'assiseRang d’éléments de même hauteur posés de niveau dans une maçonnerie. L’assise désigne également la plate-forme d’un balcon ou d'une logette, portée d’ordinaire par des consoles et sur laquelle repose le garde-corps. à l'orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade., d'une grande originalité par sa structure portante métallique clairement affirmée et par son extrême plasticité. À l'entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée., l'ouverture est scandée par cinq colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. en pierre, aux bases et aux chapiteauxCouronnement orné ou mouluré, d’une colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. sculptés comme des griffes. Au 1er étage, quatre sveltes supports métalliques formés de poutrelles accolées ; garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... formé d'arabesquesComposition ornementale mêlant des éléments variés : végétaux, draperies, fruits, rubans, personnages, etc. de fers plats rivetés. L'orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. est couronné par une terrasse dont la plate-forme en pierre, denticuléeLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube., supporte un garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. moins ouvragé. À ce niveau, la façade redevient plane. Large baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. centrale divisée par deux colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. de fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. soutenant le linteau métalliquePoutrelle métallique de profil en I, utilisée comme linteau, souvent agrémentée de rosettes en tôle découpée.. Puissant entablementCouronnement horizontal qui se compose d’une architrave, d’une frise puis d’une corniche. Les façades sont d’ordinaire coiffées d’un entablement. On peut également trouver un petit entablement au-dessus d’une baie ou d’une lucarne. avec friseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. en saillie posée sur une rangée de consolesPièce de pierre, de bois ou de métal partiellement engagée dans un mur et portant un élément en surplomb. La console se distingue du corbeau par ses dimensions plus grandes et par le fait qu’elle s’inscrit grosso modo dans un triangle rectangle. La console désigne également des éléments non porteurs, mais apparentés d’un point de vue formel à une console. qui s'alignent, une sur deux, sur celles de la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. en bois.

Traitement de la façade arrière très sobre. Une annexe en forme d'orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. montant de fond jusqu'au 1er étage y est accolée, dans l'axe. Elle apporte un surcroît d'espace et de lumière aux pièces arrière.

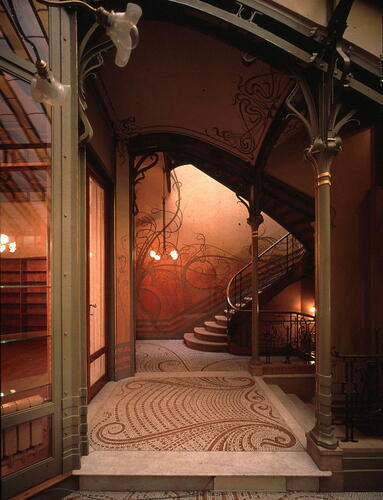

Intérieur. Avec l'hôtel Tassel, Horta rompt définitivement avec le plan traditionnelEn briques et en grèsLa maçonnerie en briques est combinée à des éléments en pierre blanche (par exemple pour la plinthe, l’encadrement des baies, la corniche, ...), alors que l’intérieur se compose d’éléments en bois. Ces immeubles sont couverts par une toiture en bâtière et affichent souvent un pignon à gradins (XVIe-XVIIIe siècles).En colombageUne construction en colombage se compose de terre glaise appliquée sur un squelette en bois, renforcé par un tressage (jusqu’au XIXe siècle). des maisons bruxelloises. La maison est en effet formée de deux corps parallèles, chacun sous toit en bâtièreToit à deux versants.. Le corps de bâtiment à front de rue abrite les fonctions d'accueil et les pièces de travail ,avec parloir au r.d.ch., fumoir-laboratoire à l'entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée., bureau au 1er étage et salle d'étude au 2e ; le corps de logis arrière, plus profond, regroupe les fonctions domestiques et de l'intimité : les cuisines dans les caves hautesSous-sol à demi enterré, surélevant le rez-de-chaussée., le salon-salle à manger au r.d.ch. surélevé, une grande chambre et une petite salle à manger au 1er étage, et deux chambres au 2e. Cette partie est intégralement desservie par un escalier de service. L'espace entre les deux corps de bâtiment, de 5,30 m de long, s'articule en deux puits de lumière, éclairant respectivement la cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. principale et la serreBâtiment indépendant, à parois translucides, où l’on abrite les plantes l’hiver et cultive des végétaux sensibles au froid. Contrairement au jardin d’hiver, la serre ne constitue pas une pièce de vie. au r.d.ch. Les deux corps de bâtiments sont reliés aux trois niveaux par des paliersPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier..

Plan organisé autour d'un axe qui part de la porte d'entrée, traverseÉlément horizontal divisant une baie ou pièce horizontale d'une menuiserie. la maison et aboutit au milieu de l'abside de la salle à manger.

![Rue Paul-Émile Janson 6, plan du r.d.ch., [i]Le Document[/i], 34, 1925.](/medias/500/buildings/10006103_0006_W01.jpg)

Les pièces sont distribuées symétriquement : à gauche de l'entrée, un vestiaire et une toilette; à droite, un petit parloir ; ces deux pièces s'ouvrent à la fois sur le petit hall d'entrée et sur le vestibule octogonal. Du parloir, on peut accéder directement à l'escalier qui conduit aux caves, accès possible également par le vestibule. Petit hall d'entrée aux parois recouvertes d'une imitation de marbre vert. Dans l'axe, une double porte donnant accès au vestibule octogonal. Vitraux de verre américain et de verre craquelé dans les tons vert et mauve, figurant un oignon de mer. Vestibule octogonal aux lambrisLe lambris est un revêtement de menuiserie, de marbre ou de stuc couvrant la partie inférieure ou l'entièreté des murs d’une pièce. japonisants. Plafond traversé d'un décor à motif d'épines, sol en mosaïque de marbre figurant des spirales enroulées autour de la bouche de chaleur du calorifère. Dans l'axe, sept marches en marbre conduisent au r.d.ch. surélevé qui occupe toute la partie postérieure de la maison.

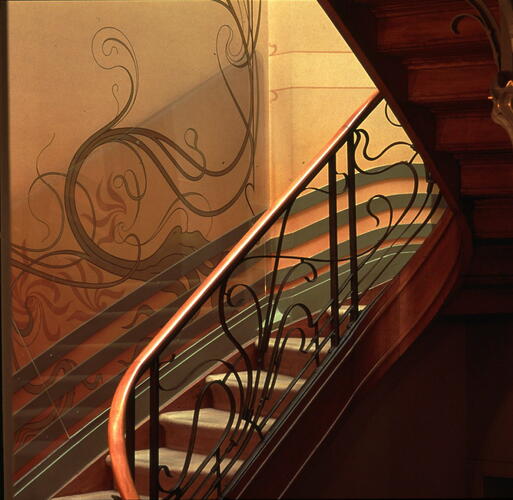

Palier baigné de lumière, ouvrant à gauche vers un jardin d'hiverJardin d’hiver ou véranda. Largement vitré, adossé à la façade arrière d’un bâtiment, le jardin d’hiver constitue une pièce d’agrément où l’on profite l’hiver des rayons du soleil dans une atmosphère de plantes vertes. Contrairement à la serre dont il dérive, le jardin d’hiver est une pièce de vie. sous verrière inclinée, agrandi par un vaste miroir dilatant l'espace. À droite, escalier d'honneur s'arrêtant au 1er étage. La couverture de ce palierPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. est soutenue par des arcadesBaie aveugle ou non, coiffée d'un arc, souvent en répétition et allant jusqu’au sol. en fer forgéFer façonné à chaud sur l’enclume, utilisé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des ancres, des grilles, des épis de faîtage. reposant sur des colonnettesUne colonne est un support vertical formé d’un fût de plan circulaire ou polygonal et souvent d’un chapiteau et d’une base. Une colonnette désigne une petite colonne. métalliques. Grand décor mural, en dégradé de vert et d'orange, figurant des arabesquesComposition ornementale mêlant des éléments variés : végétaux, draperies, fruits, rubans, personnages, etc. et des végétaux stylisés, dû à Henri Baes. Ces motifs sont repris dans la ferronnerieÉléments en fer d’une construction, qu’ils soient en fer forgé, en fonte ou dans un autre matériau ferreux., le sol en mosaïque de marbre et les luminaires. Dans l'axe, salon et salle à manger terminée en abside pentagonale : ils transparaissent complètement depuis le palierPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. par des portes ou des panneauxLe terme panneau désigne un élément de menuiserie rectangulaire ou carré, enserré dans la structure d’une porte ou d’un lambris. fixes vitrés. À gauche de la salle à manger, office avec monte-platsAscenseur destiné principalement au transport d’objets. et, à droite, escalier de service vers la cuisine. Au-dessus de la porte axiale, à l'intérieur du salon, peinture à motif de chrysanthème. Plafond en bois induisant un contraste fort avec les poutres métalliques apparentes exprimant la structure. Caissons du plafond transversaux dans le salon et longitudinaux dans la salle à manger. Parquet en chêne de Hongrie.

Escalier aux marches en hêtre clair. À l'entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée., fumoir en belvédère sur les pièces d'apparat du r.d.ch. Il est garni d'une banquette appuyée contre le bow-windowDe l’anglais bow (arc dans le sens d’arqué, courbé) et window (fenêtre). Le bow-window apparaît avec l’Art nouveau. Il s’agit d’un élément en surplomb qui s’intègre par son plan cintré à la façade. Il se différencie de la logette, d’ordinaire de plan rectangulaire et qui paraît appliquée sur la façade. Le bow-window peut occuper plusieurs niveaux., garni d'un vitrail japonisant.

Le fumoir est flanqué d'une salle de bain à gauche, avec WC, et d'un laboratoire à droite. De l'entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée. part une volée d'escalier qui conduit au palierPalier ou repos d'escalier. Plate-forme qui sépare deux volées d'escalier. du premier étage. Grand vitrail représentant un paysage japonisant de bord de mer. Un luminaire électrique, en tiges souples en laiton terminées par des ampoules, émerge du départ de l'escalier. Volée supérieure de l'escalier décorée d'une nicheUne niche est un renfoncement dans l’épaisseur d’un mur, qui reçoit parfois un élément décoratif. Elle peut présenter un couvrement et un plan variés, droits ou cintrés. Un élément logé dans une niche sera dit niché. architecturée avec sculpture de Godefroid Devreese, représentant probablement David. L'escalier d'honneur aboutit au 1er étage. Côté rue, le bureau de Tassel. Côté jardin, se succèdent un petit salon accessible et une chambre à coucher avec bow-windowDe l’anglais bow (arc dans le sens d’arqué, courbé) et window (fenêtre). Le bow-window apparaît avec l’Art nouveau. Il s’agit d’un élément en surplomb qui s’intègre par son plan cintré à la façade. Il se différencie de la logette, d’ordinaire de plan rectangulaire et qui paraît appliquée sur la façade. Le bow-window peut occuper plusieurs niveaux. à trois fenêtres, pièces réservées à la grand-mère d'Émile Tassel. Sur le côté de la chambre, un cabinet de toilette à deux portes, l'une vers la chambre, l'autre vers le couloir qui longe le petit salon et d'où part l'escalier vers l'étage supérieur où la division des pièces est quasiment semblable. Côté rue, une salle d'étude ; côté jardin une succession de deux chambres avec cabinet de toilette ; le bow-windowDe l’anglais bow (arc dans le sens d’arqué, courbé) et window (fenêtre). Le bow-window apparaît avec l’Art nouveau. Il s’agit d’un élément en surplomb qui s’intègre par son plan cintré à la façade. Il se différencie de la logette, d’ordinaire de plan rectangulaire et qui paraît appliquée sur la façade. Le bow-window peut occuper plusieurs niveaux. s'achève au second en balcon.

Mobilier actuellement dispersé, conçu pour une part par Horta et acheté pour l'autre à la galerieUne galerie est un espace couvert dévolu au passage, d'ordinaire rythmé de supports. Un portique désigne plus particulièrement une galerie ouverte sur l’extérieur par un rang d’arcades ou de colonnes. Le portique se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il peut également être indépendant. « L'Art NouveauStyle Art nouveau (de 1893 à 1914 environ). Mouvement international, avec de fortes variantes locales, né en réaction aux styles « néo ». En Belgique, ce courant connaît deux tendances : d’un côté, sous l’égide de Victor Horta, l'Art nouveau « floral », aux lignes organiques ; de l’autre, l'Art nouveau géométrique, influencé par l'art de Paul Hankar ou la Sécession viennoise. » de S. Bing (Paris).

Classement 18.11.1976

Sources

Archives

AVB/TP 23312 (1893), 93596 (1982).

Archives du Musée Horta.

Archives de la CRMS, dossier Bruxelles 2.56.

Archives personnelles de Mme Renée Delhaye-Keller.

Ouvrages

HORTA, V., Mémoires. Texte établi, annoté et introduit par Cécile Dulière, Ministère de la Communauté française de Belgique, Bruxelles, 1985 ;

LOYER, F., DELHAYE, J., Victor Horta - Hôtel Tassel 1893-1895, AAM éditions, Bruxelles, 1986 ;

NICASI, C., De trap als ruimtelijk gegeven in Horta's art nouveauarchitectuur te Brussel, (eindverhandeling in de Kunstgeschiedenis en Archeologie), Katholieke Universiteit Leuven, Louvain, 1983, pp. 46-50.

Périodiques

BRUNFAUT, G.A.L., « Importance du plan. Victor Horta le bâtisseur », Bâtir, 6, 1933, pp. 201-205 ;

FLOUQUET, P.-L., « Sur le même thème… », Bâtir, 39, 1936, pp. 547-548 ;

DIERKENS-AUBRY, F., « Les débuts de l'Art Nouveau à Bruxelles Victor Horta et l'hôtel Tassel (1893) », Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites, XIII, 1986, pp 7-36 ;

CONRARDY, C., « Victor Horta », La Cité, 11, 1920, pp. 217-219 ;

HORTA, V., « Sur l'habitation bourgeoise. Un demi-siècle d'évolution », Le Document, 3, 1936, pp. 44-47 ;

DIERKENS-AUBRY, F., « L'Hôtel Tassel », Maisons d'hier et d'aujourd'hui, 76, 1987, pp 2-17 ;

DERNIE, D., PARRY, E., « Hôtel Tassel, Brussels », The Architects'Journal, 21, 1985, pp. 36-54.