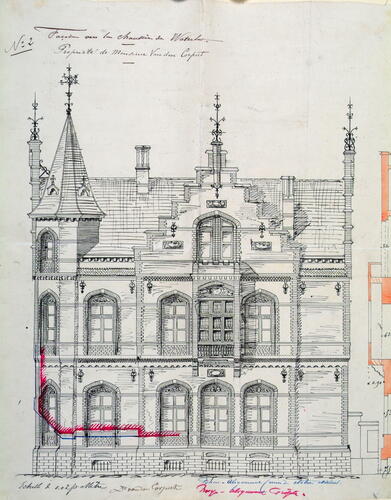

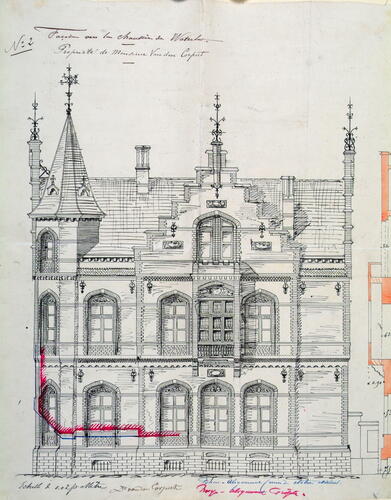

Villa la Clairière, dite également Château Vanden Corput

Chaussée de Waterloo 876, 876a

Typologie(s)

dépendances

hôtel particulier

hôtel particulier

Intervenant(s)

VAN YSENDIJCK – architecte – 1871-1873

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Néo-Renaissance flamande

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Extension Sud (Apeb - 2005-2008)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2006-2007

id

Urban : 16307

Description

À l'angle de l'avenue de la Clairière, ancienne maison de campagne de style néo-Renaissance flamandeLe style Renaissance flamande (XVIe s.) mêle des éléments inspirés de la Renaissance italienne à l’héritage architectural médiéval local. Le style néo-Renaissance flamande (de 1860 à 1914 environ) cherche à ressusciter cette architecture, à la faveur de l’émergence du nationalisme belge. Il se caractérise par des élévations en briques et pierres et des formes caractéristiques (pignons, tourelles, logettes)., conçue en 1871-1873, probablement par l'architecte Van Ysendijck et quelques fois modifiée lors des décennies 1870-1880 (porte dans le mur de clôture, écuries,…). Elle est édifiée au lieu-dit Rattecapelle (hameau de Langeveld), en lieu et place d'une ancienne chapelle. En 1991-1992, la villa est considérablement agrandie en style post-moderneLe style postmoderne (à partir de 1980 environ) est un courant architectural né en réaction au modernisme, remettant au goût du jour certaines formes ornementales issues de l’architecture du passé (classicisme, Art Déco, etc.). (architectes P. De Bloos et J. P. Hoa) et son jardin est bâti d'immeubles à appartements.

Élévation originelle en briques rouges, rehaussée de briques claires et de pierre blanche, savamment agencées, de deux ou trois niveaux sur haut soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue.. Avenue de la Clairière, façade de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., les deux premières couronnées d'un vaste pignon à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins., traversé d'une gaineEspace dans lequel se déplacent la cabine et/ou le contrepoids, délimité par les parois, le plafond et le fond de la cuvette. La gaine peut être fermée ou partiellement ouverte. de cheminée. Travée biaiseTravée d’angle, située de biais, généralement à quarante-cinq degrés, par rapport au reste de l’élévation., traitée en tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. sous toiture en flèche retrousséeUne lucarne est dite retroussée lorsqu'elle est couverte par un appentis incliné dans le sens inverse du versant du toit. et devancée d'un balcon à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion., sur corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire.. Chaussée de Waterloo, façade de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., les trois dernières sous pignon à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins. ; dans l'axe de celles-ci, logetteLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. à allègePartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. portant l'inscription « villa la clairière ». Elle sert d'assiseRang d’éléments de même hauteur posés de niveau dans une maçonnerie. L’assise désigne également la plate-forme d’un balcon ou d'une logette, portée d’ordinaire par des consoles et sur laquelle repose le garde-corps. à une terrasse. Latéralement, façade-pignon devancée d'un jardin d'hiverJardin d’hiver ou véranda. Largement vitré, adossé à la façade arrière d’un bâtiment, le jardin d’hiver constitue une pièce d’agrément où l’on profite l’hiver des rayons du soleil dans une atmosphère de plantes vertes. Contrairement à la serre dont il dérive, le jardin d’hiver est une pièce de vie. sous terrasse à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en bois ainsi que d'un volume percé de l'entrée, flanqué d'une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. sous toiture en flèche retrousséeUne lucarne est dite retroussée lorsqu'elle est couverte par un appentis incliné dans le sens inverse du versant du toit., abritant un escalier, et d'une massive tour carrée. Fenêtres rectangulaires sous arc de déchargeArc noyé dans un mur plein, qui surmonte généralement un linteau ou un autre couvrement et sert à le soulager. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. et aplati : tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à ornements auriculairesLes ornements auriculaires, dits également en cuir découpé, désignent les décors faisant songer à des oreilles ou à des assemblages de cuir découpé, propres à l'architecture baroque flamande et aux styles qui s'y réfèrent. portant les mentions « kunst » et « gunst ». Vocabulaire ornemental caractéristique du style néo-Renaissance flamandeLe style Renaissance flamande (XVIe s.) mêle des éléments inspirés de la Renaissance italienne à l’héritage architectural médiéval local. Le style néo-Renaissance flamande (de 1860 à 1914 environ) cherche à ressusciter cette architecture, à la faveur de l’émergence du nationalisme belge. Il se caractérise par des élévations en briques et pierres et des formes caractéristiques (pignons, tourelles, logettes). : meurtrières, allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. à fuseauxOrnement de style Renaissance flamande, en forme de tournage engagé, rétrécissant régulièrement vers le bas., frisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. à redentsUn élément est dit en redent lorsqu'il est disposé de biais et fait saillie en petit éperon. Un élément animé de saillies de ce type est dit redenté ou à redents., ancresPièce métallique apparente ou noyée dans l’enduit de façade, fixée à l’extrémité d’un tirant en fer pour solidariser les murs et les planchers. Il existe des ancres purement décoratives, non reliées à des tirants., petites lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à fermeLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension. apparente, épis de faîtageAmortissement d’ordinaire en fer, zinc ou terre cuite, situé au faîte du toit.,… ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. et portes remplacés.

Mur de clôture ceignant autrefois toute la propriété, en briques, rehaussé de tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. en moellonsPierres grossièrement équarries mises en œuvre dans une maçonnerie. de grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice.. Il est percé de deux portes en chêne anciennes.

Au no 876a, anciennes écuries actuellement transformées en bureau, faisant autrefois partie de la propriété Vanden Corput et édifiées en 1888. Petit bâtiment perpendiculaire à la chaussée, à façades de briques, rehaussées de pierre bleue. Façade-pignon de deux niveaux, dotée d'une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. au r.d.ch. et d'un balcon à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. devançant une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrée à l'étage. Façade arrière percée de la porte et articulée autour d'une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'angle.

Élévation originelle en briques rouges, rehaussée de briques claires et de pierre blanche, savamment agencées, de deux ou trois niveaux sur haut soubassementPartie massive d’un bâtiment construite au sol et constituant l’assise du bâtiment. À Bruxelles, le soubassement est d’ordinaire en pierre bleue.. Avenue de la Clairière, façade de trois travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., les deux premières couronnées d'un vaste pignon à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins., traversé d'une gaineEspace dans lequel se déplacent la cabine et/ou le contrepoids, délimité par les parois, le plafond et le fond de la cuvette. La gaine peut être fermée ou partiellement ouverte. de cheminée. Travée biaiseTravée d’angle, située de biais, généralement à quarante-cinq degrés, par rapport au reste de l’élévation., traitée en tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. sous toiture en flèche retrousséeUne lucarne est dite retroussée lorsqu'elle est couverte par un appentis incliné dans le sens inverse du versant du toit. et devancée d'un balcon à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion., sur corbeauxPièce de pierre ou de bois partiellement engagée dans un mur et portant une charge. Le corbeau se distingue de la console par sa petite taille, il porte généralement un élément en faible saillie. D’autre part, sa section verticale est sensiblement carrée ou rectangulaire.. Chaussée de Waterloo, façade de quatre travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., les trois dernières sous pignon à gradinsPignon dont les rampants sont étagés en escalier, à la manière de gradins. ; dans l'axe de celles-ci, logetteLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. à allègePartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. portant l'inscription « villa la clairière ». Elle sert d'assiseRang d’éléments de même hauteur posés de niveau dans une maçonnerie. L’assise désigne également la plate-forme d’un balcon ou d'une logette, portée d’ordinaire par des consoles et sur laquelle repose le garde-corps. à une terrasse. Latéralement, façade-pignon devancée d'un jardin d'hiverJardin d’hiver ou véranda. Largement vitré, adossé à la façade arrière d’un bâtiment, le jardin d’hiver constitue une pièce d’agrément où l’on profite l’hiver des rayons du soleil dans une atmosphère de plantes vertes. Contrairement à la serre dont il dérive, le jardin d’hiver est une pièce de vie. sous terrasse à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en bois ainsi que d'un volume percé de l'entrée, flanqué d'une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. sous toiture en flèche retrousséeUne lucarne est dite retroussée lorsqu'elle est couverte par un appentis incliné dans le sens inverse du versant du toit., abritant un escalier, et d'une massive tour carrée. Fenêtres rectangulaires sous arc de déchargeArc noyé dans un mur plein, qui surmonte généralement un linteau ou un autre couvrement et sert à le soulager. briséUn élément est dit brisé, en ogive ou ogival lorsqu’il est composé de deux arcs de cercle se rejoignant en pointe. et aplati : tympanEspace, décoré ou non, circonscrit par un fronton ou un arc de décharge. à ornements auriculairesLes ornements auriculaires, dits également en cuir découpé, désignent les décors faisant songer à des oreilles ou à des assemblages de cuir découpé, propres à l'architecture baroque flamande et aux styles qui s'y réfèrent. portant les mentions « kunst » et « gunst ». Vocabulaire ornemental caractéristique du style néo-Renaissance flamandeLe style Renaissance flamande (XVIe s.) mêle des éléments inspirés de la Renaissance italienne à l’héritage architectural médiéval local. Le style néo-Renaissance flamande (de 1860 à 1914 environ) cherche à ressusciter cette architecture, à la faveur de l’émergence du nationalisme belge. Il se caractérise par des élévations en briques et pierres et des formes caractéristiques (pignons, tourelles, logettes). : meurtrières, allègesPartie de mur située sous l’appui de fenêtre. La table d’allège est une table située sous l’appui de fenêtre. à fuseauxOrnement de style Renaissance flamande, en forme de tournage engagé, rétrécissant régulièrement vers le bas., frisesBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. à redentsUn élément est dit en redent lorsqu'il est disposé de biais et fait saillie en petit éperon. Un élément animé de saillies de ce type est dit redenté ou à redents., ancresPièce métallique apparente ou noyée dans l’enduit de façade, fixée à l’extrémité d’un tirant en fer pour solidariser les murs et les planchers. Il existe des ancres purement décoratives, non reliées à des tirants., petites lucarnesOuvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. à fermeLa ferme est un assemblage de pièces généralement en forme de triangle, situé dans un plan perpendiculaire à celui des versants du toit, et constituant l’ossature de la charpente. La fermette est une ferme de petite dimension. apparente, épis de faîtageAmortissement d’ordinaire en fer, zinc ou terre cuite, situé au faîte du toit.,… ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. et portes remplacés.

Mur de clôture ceignant autrefois toute la propriété, en briques, rehaussé de tablesPetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. en moellonsPierres grossièrement équarries mises en œuvre dans une maçonnerie. de grèsTerre cuite de texture serrée, légèrement vitrifiée, glaçurée ou non. Le grès désigne également une famille de pierres composées de silice.. Il est percé de deux portes en chêne anciennes.

Au no 876a, anciennes écuries actuellement transformées en bureau, faisant autrefois partie de la propriété Vanden Corput et édifiées en 1888. Petit bâtiment perpendiculaire à la chaussée, à façades de briques, rehaussées de pierre bleue. Façade-pignon de deux niveaux, dotée d'une tablePetite surface plane décorative, carrée ou rectangulaire. En menuiserie, on utilisera plus volontiers le terme panneau. aveugleUn élément est dit aveugle lorsqu’il est dénué d’ouverture. Une baie aveugle est un élément construit sans ouverture, imitant une porte ou une fenêtre. au r.d.ch. et d'un balcon à garde-corpsOuvrage de clôture qui ferme un balcon, une terrasse, une porte-fenêtre, une gaine d'ascenseur... en fonteFer riche en carbone, moulé pour réaliser des éléments architecturaux comme des garde-corps, des colonnettes, des cache-boulins. Contrairement au fer forgé, la fonte est cassante et résiste mal à la flexion. devançant une baieOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. cintrée à l'étage. Façade arrière percée de la porte et articulée autour d'une tourellePetite tour engagée dans un bâtiment, généralement sur un de ses angles. d'angle.

Sources

Archives

AVB/TP 24733 (1873-1875), 9266 (1871-1888), 48033 (1887), 97780 (1991), 94803 (1992).

Ouvrages

DE HENS, G., MARTINY, V.-G., Une école d'architecture, des tendances 1766-1991, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Bruxelles, 1992, p. 54.

MOUTURY, S., CORDEIRO, P., HEYMANS, V., Les quartiers Franklin Roosevelt et Vert Chasseur, Cellule du Patrimoine historique, Ville de Bruxelles, Bruxelles, 1998, s.p.

AVB/TP 24733 (1873-1875), 9266 (1871-1888), 48033 (1887), 97780 (1991), 94803 (1992).

Ouvrages

DE HENS, G., MARTINY, V.-G., Une école d'architecture, des tendances 1766-1991, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Bruxelles, 1992, p. 54.

MOUTURY, S., CORDEIRO, P., HEYMANS, V., Les quartiers Franklin Roosevelt et Vert Chasseur, Cellule du Patrimoine historique, Ville de Bruxelles, Bruxelles, 1998, s.p.