Typologie(s)

manufacture

entrepôt/dépôt

entrepôt/dépôt

Intervenant(s)

Camille DAMMAN – architecte – 1927

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Art Déco

Inventaire(s)

- Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Scientifique L’intérêt scientifique est souvent reconnu dans le cas des sites naturels et des arbres. Dans le contexte d’un bien immobilier, il peut s’agir de la présence d’un élément (de construction) (matériau particulier, matériau expérimental, processus de construction ou composant) ou du témoin d’un espace spatio-structurel (urbanistique) dont la préservation devrait être envisagée à des fins de recherche scientifique. Dans le cas des sites et vestiges archéologiques, l’intérêt scientifique est reconnu en fonction du caractère exceptionnel des vestiges en termes d’ancienneté (par exemple la villa romaine de Jette), des conditions de conservation exceptionnelles (par exemple le site de l’ancien village d’Auderghem) ou de l’unicité des éléments (par exemple une charpente entièrement conservée) et constitue donc, à cet égard, une contribution scientifique exceptionnelle et de premier plan à la connaissance de notre passé urbain et préurbain.

- Technique Par intérêt technique d’un bien, on entend l’utilisation précoce d’un matériau ou d’une technique particulière (ingénierie) ; les bâtiments d’importance structurelle ou technologique ; une prouesse d’ingénierie ou une innovation technologique ; les témoignages de méthodes de construction obsolètes (archéologie industrielle). Dans certains cas, cet intérêt peut être lié à l’intérêt scientifique (par exemple des vestiges archéologiques).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2013-2014

id

Urban : 23269

Description

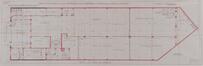

Immeuble de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. inspiré par l'École d'AmsterdamArchitecture de l'École d’Amsterdam, dite également expressionnisme de brique (de 1913 à 1930 environ). Style architectural d’origine néerlandaise, caractérisé par des jeux de volumes et de brique foncée ou jaune de type « belvédère »., architecte Camille Damman, 1927.

Historique

Une première usine implantée à cet endroit, vraisemblablement après 1918, est agrandie en 1921. Détruit par un incendie, le complexe est reconstruit en 1927. Il est racheté en 1945 par la Régie des Télégraphes et Téléphones (RTT), qui y installe un dépôt et des ateliers.

Description

À front d'avenue, bâtiment de quatre niveaux sous toit plat, abritant à l'origine des bureaux et une loge de concierge. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. symétrique de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., animée de pans de mur en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.. Façade en briques jaunes, rehaussée de pierre bleue et d'éléments de granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit..

Travée axiale plus large, percée à l'origine d'une baie libreBaie qui n’est pas close par une menuiserie., close d'une grille basse et sous arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en mitreUn élément est dit en mitre lorsque son tracé se compose de deux droites se rejoignant en pointe., ouvrant sur un espace de débarquement des marchandises; remplacement par une vaste entrée carrossable en 1945. Deux fenêtres au deuxième étage, une seule en bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. au dernier.

De part et d'autre de l'axe, deux étroites travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percées chacune d'une entrée piétonne: «entrée des ouvriers» à gauche, «entrée particulière» à droite. Ces travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sont traitées en éperon vitré aux étages – à l'origine, inscriptions «MAROUF», peut-être en vitrail, dans la partie supérieure; entrées remplacées en 1945 par une porte sous cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. formant auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. et un pan de mur en éperon prolongeant les baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. des étages supérieurs.

Fenêtres à becPetite bouche par laquelle s’évacuent les eaux pluviales. Le terme désigne également un motif décoratif qui évoque un bec. de pierre géométrique. Jeux de briques dresséesBriques posées verticalement dans une maçonnerie. et en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques (vitrage renouvelé) et porte piétonne gauche conservés.

À l'intérieur, en travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de droite, loge de concierge à l'avant, remarquable cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. à l'arrière. Escalier en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit. poli noir, à rampe pleine agrémentée de grilles à volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et sphères. Cheminée de mêmes matériaux dans le hall au rez-de-chaussée. Portes vitrées à même décor métallique. À l'origine, bureaux au premier étage, grand atelier au second.

Accolée à l'arrière, longue construction plus basse, sous toit plat percé de lanterneaux. Elle abritait à l'origine les ateliers.

Historique

Une première usine implantée à cet endroit, vraisemblablement après 1918, est agrandie en 1921. Détruit par un incendie, le complexe est reconstruit en 1927. Il est racheté en 1945 par la Régie des Télégraphes et Téléphones (RTT), qui y installe un dépôt et des ateliers.

Description

À front d'avenue, bâtiment de quatre niveaux sous toit plat, abritant à l'origine des bureaux et une loge de concierge. ÉlévationDessin à l'échelle d'une des faces verticales d’un édifice. Par extension, façade d'un bâtiment ou ensemble de ses façades. symétrique de cinq travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade., animée de pans de mur en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.. Façade en briques jaunes, rehaussée de pierre bleue et d'éléments de granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit..

Travée axiale plus large, percée à l'origine d'une baie libreBaie qui n’est pas close par une menuiserie., close d'une grille basse et sous arcStructure appareillée de couvrement, cintrée selon un profil donné. en mitreUn élément est dit en mitre lorsque son tracé se compose de deux droites se rejoignant en pointe., ouvrant sur un espace de débarquement des marchandises; remplacement par une vaste entrée carrossable en 1945. Deux fenêtres au deuxième étage, une seule en bandeauÉlément horizontal, soit en saillie et de section rectangulaire, soit dans le plan de la façade. au dernier.

De part et d'autre de l'axe, deux étroites travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. percées chacune d'une entrée piétonne: «entrée des ouvriers» à gauche, «entrée particulière» à droite. Ces travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. sont traitées en éperon vitré aux étages – à l'origine, inscriptions «MAROUF», peut-être en vitrail, dans la partie supérieure; entrées remplacées en 1945 par une porte sous cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier. formant auventPetit toit couvrant un espace devant une porte ou une vitrine. et un pan de mur en éperon prolongeant les baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. des étages supérieurs.

Fenêtres à becPetite bouche par laquelle s’évacuent les eaux pluviales. Le terme désigne également un motif décoratif qui évoque un bec. de pierre géométrique. Jeux de briques dresséesBriques posées verticalement dans une maçonnerie. et en ressautSaillie d'une partie de mur par rapport à l’alignement général.. ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques (vitrage renouvelé) et porte piétonne gauche conservés.

À l'intérieur, en travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. de droite, loge de concierge à l'avant, remarquable cage d'escalierEspace à l'intérieur duquel se développe un escalier. Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. à l'arrière. Escalier en granitoMatériau composé de mortier et de pierres colorées concassées présentant, après polissage, l’aspect d’un granit. poli noir, à rampe pleine agrémentée de grilles à volutesOrnement enroulé en spirale que l’on trouve notamment sur les chapiteaux ioniques, les consoles, les ailerons, etc. et sphères. Cheminée de mêmes matériaux dans le hall au rez-de-chaussée. Portes vitrées à même décor métallique. À l'origine, bureaux au premier étage, grand atelier au second.

Accolée à l'arrière, longue construction plus basse, sous toit plat percé de lanterneaux. Elle abritait à l'origine les ateliers.

Sources

Archives

AVB/TP 39875 (1921), 49225 (1927), 56023 (1945).

Ouvrages

CULOT, M. [dir.], Bruxelles hors pentagone. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980, fiche 23.

![Avenue de la Reine 207-213, élévation en 1921, (CULOT, M. [dir.], Bruxelles hors pentagone. Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Bruxelles, 1980, fiche 23)](https://monument.heritage.brussels/medias/66/buildings/10302226_0207_Z01.jpg)