Typologie(s)

maison d’habitation

Intervenant(s)

Gaston EYSSELINCK – 1934

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Modernisme

Inventaire(s)

- Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (Sint-Lukasarchief 1979)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPC-DCE)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

2016

id

Urban : 26211

Description

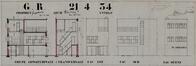

Maison

de style Nouvelle Objectivité conçue par l’architecte gantois Gaston Eysselinck

pour Goegebeure en 1934. Peu après la réception du bâtiment, en 1936, des

modifications ont été apportées par le même architecte à la demande de

Goegebeure, puis pour Rombouts à partir de 1937. Ce dernier a chargé

l’architecte de construire un garage sur le talus en 1956.

Construction en béton avec parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. en briques brunes en quinconce. Volume parallélépipédique de trois étages avec ouvertures rectangulaires. Rez-de-chaussée percé de la porte d’entrée sur la façade latérale orientée au sud. L’entrée était initialement sur la façade à rue et était en retrait (1934). Elle a été modifiée en 1937 et placée sous la fenêtre haute et étroite éclairant l’escalier. L’étage supérieur était à l’origine conçu comme un solarium largement clos orienté vers le sud.

ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques préservés avec petits-fersPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. et charnière extérieure. Rambarde tubulaire probablement récupérée après la transformation du solarium pour une petite terrasse sur la façade avant.

Intérieur sobre. À l’exception des chambres, sol en carreaux de céramique rouges de 10cm x 10 et carreaux de céramique noirs debout pour la plintheAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite.. Petite cuisine avec éléments Cubex et placard intégré partagé avec la salle à manger. Escalier intérieur raide avec rampe tubulaire.

Le plan de la maison s’inspire à l’origine du plan type de la maison gratte-ciel de la cité-jardin Frugès à Pessac, près de Bordeaux (France), d’après un projet de Le Corbusier datant de 1924. Vu les modifications intervenues en 1936 et 1937, la circulation (entrée frontale menant à un escalier perpendiculaire) et le solarium ont été modifiés ou transformés. De nos jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants., la ressemblance avec ce plan se trouve à l’étage intermédiaire: parallèle à l’alignement, l’escalier divise l’espace — séjour à l’avant, cuisine et salle à manger à l’arrière.

L’œuvre de l’architecte Gaston Eysselinck présente de très nombreuses similitudes avec celle de Le Corbusier dans les années 1920 et 1930. La maison Peeters à Deurne (Anvers), qui date de 1932, dont le plan et la façade sont très similaires à la maison Citrohan, construite en 1927 pour la Weissenhofsiedlung de Stuttgart (Allemagne), en est un illustre exemple. La façade d’origine de la maison Rombouts est analogue à celle-ci, de même que son plan, inspiré de la maison gratte-ciel. Elle repose sur les cinq points de l’architecture moderne formulés par Le Corbusier. Avec la maison Rombouts, l’architecte abandonne cependant ce principe dogmatique. La maçonnerie est apparente, ce qui s’explique peut-être en partie par des raisons techniques ou budgétaires, mais aussi par l’influence de Le Corbusier. Au lieu d’ériger l’horizontalité des ouvertures de fenêtres en principe, la forme de la fenêtre est déterminée par la structure interne (Dubois, 1986, p. 15).

Construction en béton avec parementRevêtement de la face extérieure d’un mur. en briques brunes en quinconce. Volume parallélépipédique de trois étages avec ouvertures rectangulaires. Rez-de-chaussée percé de la porte d’entrée sur la façade latérale orientée au sud. L’entrée était initialement sur la façade à rue et était en retrait (1934). Elle a été modifiée en 1937 et placée sous la fenêtre haute et étroite éclairant l’escalier. L’étage supérieur était à l’origine conçu comme un solarium largement clos orienté vers le sud.

ChâssisPartie en menuiserie d'une fenêtre. métalliques préservés avec petits-fersPetit-bois, petit-fer. Petit élément en bois ou en fer subdivisant le vitrage d’un châssis. et charnière extérieure. Rambarde tubulaire probablement récupérée après la transformation du solarium pour une petite terrasse sur la façade avant.

Intérieur sobre. À l’exception des chambres, sol en carreaux de céramique rouges de 10cm x 10 et carreaux de céramique noirs debout pour la plintheAssise inférieure d’un soubassement ou soubassement de hauteur particulièrement réduite.. Petite cuisine avec éléments Cubex et placard intégré partagé avec la salle à manger. Escalier intérieur raide avec rampe tubulaire.

Le plan de la maison s’inspire à l’origine du plan type de la maison gratte-ciel de la cité-jardin Frugès à Pessac, près de Bordeaux (France), d’après un projet de Le Corbusier datant de 1924. Vu les modifications intervenues en 1936 et 1937, la circulation (entrée frontale menant à un escalier perpendiculaire) et le solarium ont été modifiés ou transformés. De nos jours1. Ouverture vitrée dans une menuiserie ou baie de petite dimension; 2. Vide autour duquel se développent certains escaliers tournants., la ressemblance avec ce plan se trouve à l’étage intermédiaire: parallèle à l’alignement, l’escalier divise l’espace — séjour à l’avant, cuisine et salle à manger à l’arrière.

L’œuvre de l’architecte Gaston Eysselinck présente de très nombreuses similitudes avec celle de Le Corbusier dans les années 1920 et 1930. La maison Peeters à Deurne (Anvers), qui date de 1932, dont le plan et la façade sont très similaires à la maison Citrohan, construite en 1927 pour la Weissenhofsiedlung de Stuttgart (Allemagne), en est un illustre exemple. La façade d’origine de la maison Rombouts est analogue à celle-ci, de même que son plan, inspiré de la maison gratte-ciel. Elle repose sur les cinq points de l’architecture moderne formulés par Le Corbusier. Avec la maison Rombouts, l’architecte abandonne cependant ce principe dogmatique. La maçonnerie est apparente, ce qui s’explique peut-être en partie par des raisons techniques ou budgétaires, mais aussi par l’influence de Le Corbusier. Au lieu d’ériger l’horizontalité des ouvertures de fenêtres en principe, la forme de la fenêtre est déterminée par la structure interne (Dubois, 1986, p. 15).

Sources

Archives

ACWB/Urb. 9.122 (1934), 9.916 (1937), 15.635 (1956).

Ouvrages

DUBOIS, M., De fatale ontgoocheling. Architect Gaston Eysselinck. Zijn werk te Oostende 1945/1953, Snoeck-Ducaju, Gand, 1986, p. 15.

Arbres remarquables à proximité