Typologie(s)

hôtel

Intervenant(s)

Marcel CHABOT – architecte – 1932

Statut juridique

Inscrit à l’inventaire légal le 19 août 2024

Styles

Art Déco

Inventaire(s)

- Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)

- Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML - 1995-1998)

- Le patrimoine monumental de la Belgique. Saint-Josse-ten-Noode (DMS-DML - 1994-1997)

Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

- Artistique La signature d’un bien immeuble (bâtiment) par un architecte de renom ne peut pas être considérée comme un critère absolu. Pour évaluer la place qu’un bien occupe dans l’œuvre d’un architecte, ce critère doit être modulé avec la qualité architecturale (composition et structure interne) du bien, sa mise en œuvre (matériaux, maîtrise technique) et la place qu’il occupe dans l’histoire de l’architecture, ces trois éléments pouvant témoigner d’une phase ou d’un aspect de l’architecture urbaine ou paysagère du passé. Les critères suivants s’appliquent alors pour évaluer l’intérêt artistique : la rareté (typologie, style, utilisation des matériaux, sources), la représentativité (idem), l’authenticité (idem + qualité d’exécution) et l’intégrité (état de conservation, éléments d’origine). Un bien possède également un intérêt artistique s’il intègre des œuvres d’art (sculptures, reliefs conçus pour le bien, etc.) ou des éléments décoratifs originaux ou particulièrement qualitatifs (vitraux signés, sgraffites, claire-voie, etc.).

- Esthétique Historiquement, cet intérêt était utilisé pour désigner des espaces verts de valeur et des zones naturelles ou semi-naturelles de grande valeur. Mais elle peut également s’appliquer à de grands ensembles de bâtiments dans une zone urbaine, avec ou sans éléments naturels, ou à des monuments qui marquent le paysage urbain. Une prise en compte d’autres intérêts s’impose : l’intérêt artistique, l’intérêt paysager (intégration de l’œuvre dans le paysage urbain et/ou naturel, les panoramas) et l’intérêt urbanistique (ensembles urbains spontanés ou organisés). Les critères de sélection suivants lui sont généralement associés : la valeur d’ensemble et la valeur contextuelle.

- Historique Le bien présente un intérêt historique : - s’il témoigne d’une période particulière de l’histoire de la région ou de la commune ; - s’il représente un témoignage d’une période particulière du passé et/ou d’une évolution rare pour une période (par exemple, une cité-jardin représentative d’un mode de construction utilisé lors des grandes campagnes d’urbanisation après la Seconde Guerre mondiale, les noyaux villageois illustrant les premiers bâtiments groupés des communes de la Seconde couronne, la Porte de Hal comme vestige de la deuxième enceinte, etc.) ; - s’il témoigne d’un développement urbain (et/ou paysager) particulier de la ville (par exemple, les immeubles des boulevards centraux ou du quartier Léopold) ; - s’il présente un lien avec un personnage historique important, y compris les maisons personnelles d’architectes et les ateliers d’artistes (par exemple, la maison natale de Constantin Meunier, la maison de Magritte) ; - s’il peut être associé à un événement historique important (par exemple, les maisons datant de la reconstruction de Bruxelles suite au bombardement de 1695, la colonne du Congrès) ; - s’il possède une représentativité typologique caractéristique d’une activité commerciale ou culturelle (par exemple, les églises, les cinémas, l’architecture industrielle, les pharmacies) ; - s’il est représentatif de l’œuvre d’un architecte important dans l’histoire de l’architecture à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale (cela concerne à la fois des architectes connus comme V. Horta, V. Bourgeois, M. Polak mais aussi des architectes secondaires, liés localement à une commune, notamment Fernand Lefever à Koekelberg ou Emile Hoebeke à Berchem-Sainte-Agathe).

- Urbanistique Certains biens architecturaux ont historiquement joué un rôle prépondérant dans l’aménagement de l’espace bâti et urbain. Ils définissent généralement d’autres formes d’urbanisme (plan) de manière à créer une interaction entre l’espace bâti et l’espace non bâti (ou ouvert). Cet aménagement inclut également la cohérence entre les différentes échelles. Un bien immobilier a un intérêt urbanistique lorsqu’il y joue un rôle, par exemple : - les immeubles d'angle, - les places cohérentes et les enfilades d’immeubles (suite de façades formant un ensemble homogène de même style, même époque et/ou même gabarit), - les cités-jardins, - les tours (immeubles de grande hauteur) et la qualité de leur relation avec leur environnement immédiat, qui peut être cohérent mais aussi contrasté, - les vestiges de concepts urbanistiques et la façon dont ils sont ou ont été remplis architecturalement (et typologiquement), comme, par exemple, les palais urbains éclectiques et/ou les hôtels particuliers du quartier Léopold qui sont encore préservés.

Recherches et rédaction

1993-1995

id

Urban : 10297

Description

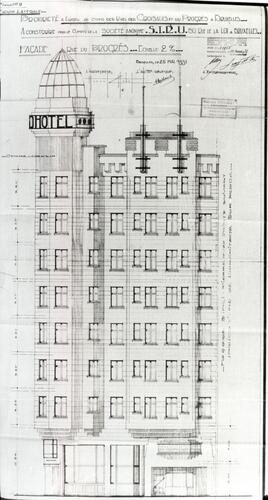

Hôtel de style Art DécoStyle Art Déco (entre-deux-guerres). Tendance à la géométrisation des formes et des ornements architecturaux, doublée de jeux de matériaux, de textures et de couleurs. érigé en 1932 d'après les plans de l'arch. Marcel CHABOT, pour le compte de la Société immobilière ruraleDans la seconde couronne de l'agglomération bruxelloise, on rencontre çà et là des bâtiments d'architecture rurale. Il s'agit d'habitations ou d'anciennes fermes, issues de villages aujourd'hui englobés dans la ville, présentant d'ordinaire de sobres façades de briques blanchies à la chaux, sous de hautes toitures de tuiles. Les exemples les plus remarquables remontent aux XVIIe - XVIIIe siècles. et urbaine.

Important programme de restauration en 1989-1990 visant particulièrement à moderniser l'intérieur selon un concept original d'hôtel-musée, chaque chambre et le restaurant étant décorés par un artiste belge, peintre ou sculpteur, toutes tendances confondues. Au total ce sont plus de 130 artistes, souvent représentatifsLa représentativité renvoie au fait que le bien réunit une ou plusieurs caractéristiques significatives en comparaison avec d’autres biens de la même catégorie (comme une typologie par exemple) : il doit s’agir d’un « ?bon exemple ?» qui réunit de nombreuses caractéristiques significatives. La représentativité d’un bien est évaluée en fonction de son contexte géographique (local, régional, national), chronologique (importance dans l’histoire sociale, religieuse, politique, industrielle ou scientifique, esthétique marquée), historique (par exemple, le bien traduit de manière significative une caractéristique d’une certaine époque). Comme pour l’évaluation de la rareté, la représentativité d’un bien demande que l’on puisse le comparer avec d’autres appartenant à la même catégorie. Un bien peut être représentatif d’un style, d’une typologie, d’un concept urbanistique, de l’œuvre de son concepteur, etc. du mouvement de La Jeune Peinture belge ou dessinateurs de bandes dessinées, qui ont déjà collaboré à ce projet dynamique et en perpétuelle élaboration, parmi lesquels R. SOMEVILLE, R. RAVEEL, F. SCHUITEN, SWEETLOVE.

En façade, la restauration a consisté à couvrir la travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle d'un dômeToit de plan centré à versant continu ou à pans, galbé en quart de cercle ou d'ovale. identique à celui d'origine, mais avec ajout d'un décor au néon dû au sculpteur F. FLAUCH.

En 1994, adjonction et reconstruction du no 4 r. des Croisades (anc. hôtel Rogier).

Élévation d'origine de huit niveaux, le r.d.ch. intégrant un entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée., six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. r. du Progrès, cinq à l'angle de la r. des Croisades, treize dont les quatre dern. de cinq niveaux plus trois en retrait à l'attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement.. Façade en simili-pierreEnduit dont la couleur et la texture imitent la pierre de manière très convaincante, avec généralement des joints factices remplis de mortier gris. peinte, percée de séries de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect. Jeux de pleins et de creux formés par les orielsLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. continusUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. sur les niveaux supérieurs, de section rect. ou triangulaire, et montant au-delà de la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier.. Chaque orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. couronné par un élément terminal caractéristique à étendard sous couverture de plomb laminé, à l'exception de celui surplombant la travée biaiseTravée d’angle, située de biais, généralement à quarante-cinq degrés, par rapport au reste de l’élévation., initialement à structure de verre et métal et portant l'enseigne « Nord-Hôtel ». FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. terminale à gouttesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube. sous toit plat d'origine en zinc, à tasseaux et bande canneléeLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes. sous le dômeToit de plan centré à versant continu ou à pans, galbé en quart de cercle ou d'ovale..

Important programme de restauration en 1989-1990 visant particulièrement à moderniser l'intérieur selon un concept original d'hôtel-musée, chaque chambre et le restaurant étant décorés par un artiste belge, peintre ou sculpteur, toutes tendances confondues. Au total ce sont plus de 130 artistes, souvent représentatifsLa représentativité renvoie au fait que le bien réunit une ou plusieurs caractéristiques significatives en comparaison avec d’autres biens de la même catégorie (comme une typologie par exemple) : il doit s’agir d’un « ?bon exemple ?» qui réunit de nombreuses caractéristiques significatives. La représentativité d’un bien est évaluée en fonction de son contexte géographique (local, régional, national), chronologique (importance dans l’histoire sociale, religieuse, politique, industrielle ou scientifique, esthétique marquée), historique (par exemple, le bien traduit de manière significative une caractéristique d’une certaine époque). Comme pour l’évaluation de la rareté, la représentativité d’un bien demande que l’on puisse le comparer avec d’autres appartenant à la même catégorie. Un bien peut être représentatif d’un style, d’une typologie, d’un concept urbanistique, de l’œuvre de son concepteur, etc. du mouvement de La Jeune Peinture belge ou dessinateurs de bandes dessinées, qui ont déjà collaboré à ce projet dynamique et en perpétuelle élaboration, parmi lesquels R. SOMEVILLE, R. RAVEEL, F. SCHUITEN, SWEETLOVE.

En façade, la restauration a consisté à couvrir la travée1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. d'angle d'un dômeToit de plan centré à versant continu ou à pans, galbé en quart de cercle ou d'ovale. identique à celui d'origine, mais avec ajout d'un décor au néon dû au sculpteur F. FLAUCH.

En 1994, adjonction et reconstruction du no 4 r. des Croisades (anc. hôtel Rogier).

Élévation d'origine de huit niveaux, le r.d.ch. intégrant un entresolEntresol ou étage entresolé. Demi-niveau qui surmonte généralement un rez-de-chaussée., six travées1. Division verticale d’une élévation, composée d’une superposition d’ouvertures, réelles ou feintes. 2. En plan, la travée est l'espace compris entre deux rangées de supports disposées perpendiculairement à la façade. r. du Progrès, cinq à l'angle de la r. des Croisades, treize dont les quatre dern. de cinq niveaux plus trois en retrait à l'attiqueUn élément est dit en attique lorsqu’il est situé au-dessus de l’entablement.. Façade en simili-pierreEnduit dont la couleur et la texture imitent la pierre de manière très convaincante, avec généralement des joints factices remplis de mortier gris. peinte, percée de séries de baiesOuverture, d'ordinaire une porte ou une fenêtre, ménagée dans un pan de mur, ainsi que son encadrement. rect. Jeux de pleins et de creux formés par les orielsLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. continusUn élément est dit continu s’il règne sur toute la largeur de l’élévation ou sur plusieurs travées. sur les niveaux supérieurs, de section rect. ou triangulaire, et montant au-delà de la cornicheCorniche. Élément de couronnement d’un entablement, d’une élévation ou d’un élément d’élévation comme une baie ou une lucarne. La corniche se compose de moulures en surplomb les unes par rapport aux autres. La cimaise est la moulure supérieure de la corniche, située au-dessus du larmier.. Chaque orielLa logette est un petit ouvrage en surplomb qui s’étend sur un seul étage, contrairement à l’oriel qui en compte plusieurs ou s’allonge sur plusieurs travées. Contrairement au bow-window, logette et oriel sont d’ordinaire de plan rectangulaire ou trapézoïdal et semblent appliqués sur la façade. couronné par un élément terminal caractéristique à étendard sous couverture de plomb laminé, à l'exception de celui surplombant la travée biaiseTravée d’angle, située de biais, généralement à quarante-cinq degrés, par rapport au reste de l’élévation., initialement à structure de verre et métal et portant l'enseigne « Nord-Hôtel ». FriseBande horizontale, décorée ou non, située au milieu de l’entablement. Par extension, suite d’ornements en bande horizontale. terminale à gouttesLes gouttes et denticules sont des éléments répétés sur les moulurations ou décorations. La goutte est tronconique. Elle se distingue du denticule qui est en forme de petit cube. sous toit plat d'origine en zinc, à tasseaux et bande canneléeLes cannelures sont des canaux longs, parallèles et en répétition, ornant des pilastres ou des colonnes. sous le dômeToit de plan centré à versant continu ou à pans, galbé en quart de cercle ou d'ovale..

Sources

Archives

ACSJ/Urb./TP 11765 (1932).